조선시대의 왕위 정통성은 유교적 이념, 특히 성리학에 기반하여 매우 중요하게 여겨졌습니다. 왕위 계승은 단순한 권력의 이동이 아니라, 천명天命과 예법禮法, 혈통에 의해 정당화되어야 했다. 영조는 왕의 종친(형제)으로 왕위를 계승받아 정통성에 결함이 있었으며, 정조는 사도세자 문제로 정통성에 도전을 받았다. 반면에 장자 계승을 충실히 따른 숙종은 조선시대 국왕 중 최고의 권위를 가졌던 것으로 보이며 여러차례 실시한 세력교체에도 그 권위가 위협받지는 않았다. 숙종의 아들인 영조는 숙종의 계승자임을 강하게 강조하였고, 정조는 사도세자를 왕에 버금가는 지위에 올리면서 자신의 정통성을 강화했다.

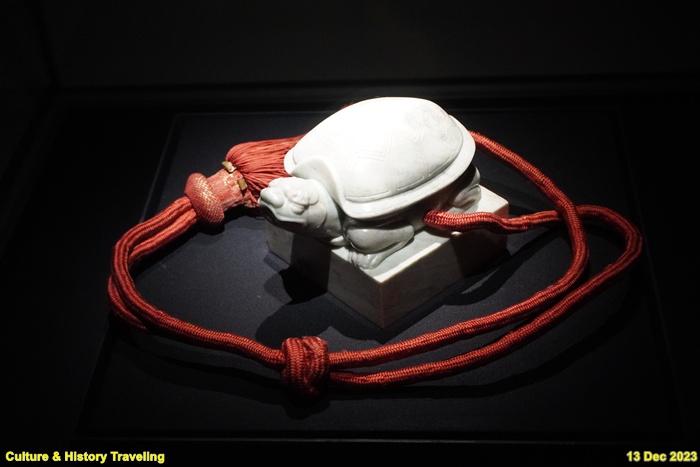

특별한 인장 함

영조가 세손에게 내린 ‘효손’ 은인을 보관한 함입니다. 일반적으로 왕세손을 위한 함은 검은 칠을 하는데 이 함은 붉게 칠해져 있습니다. 함 표면의 ‘어필은인御筆銀印’이라는 글씨가 돋보입니다. 영조의 글씨가 새겨진 인장인 만큼 임금을 존숭하는 뜻에서 함에 붉은 칠을 했던 것으로 보입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

왕위계승의 정통성을 강화하기 위한 수단으로는 사당 제사와 종묘 편입, 실록 편찬, 공신 책봉 및 포상, 유교적 이상 군주상의 구현 등이 있다. 영조는 숙종 후궁의 자식이자 경종의 이복 동생으로 왕위에 올랐다. 왕위 계승 정통성을 극복하는 방안으로 유교적 이상 군주상의 구현에 중점을 두었다. 또한 숙종의 계승자임을 강조하는 여러 조치를 취한 것으로 보인다.

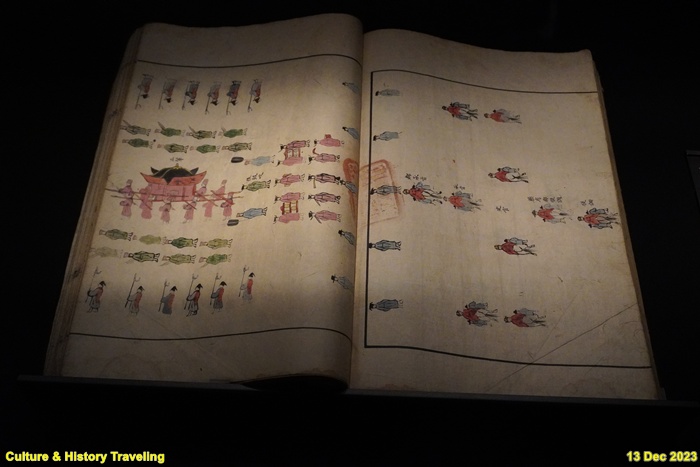

숙종 어진을 호위하는 영조의 위치

영조대 기존 숙종 어진을 베껴 그려 새로 어진을 만들어 영희전(어진을 모신 전각)에 모시고 가는 행렬입니다. 숙종 어진을 실은 가마 뒤에 영조의 가마를 배치했습니다. 이는 선대 왕의 어진을 모시는 이전의 행렬 그림에는 없던 모습입니다. 이는 영조가 자신이 숙종의 계승자임을 사람들에게 보여주기 위해서입니다. (안내문, 중앙박물관, 2023년)

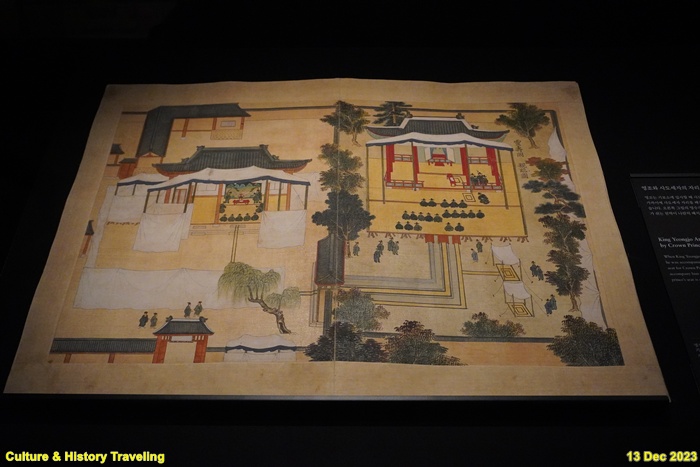

숙종과 경종의 자리

숙종은 기로소에 들어가고 두 달 뒤 기로신을 위한 잔치를 열었습니다. 잔치 그림에서 숙종의 자리는 잔치상과 오봉병으로 나타냈고, 왕세자(훗날 경종) 자리는 오른쪽에 잔치상과 방석으로 표현했습니다. 왕이 중심인 궁중 잔치를 그린 그림에서 왕세자 자리도 표현해 왕위 계승자의 위상을 드러냈습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

영조와 사도세자의 자리

영조는 기로소에 입사할 때 사도세자를 대동했습니다. 영조는 가까이에 사도세자 자리를 배치하고, 의식마다 세자와 동행했습니다. 오른쪽 그림의 영수각 앞뜰에 영조의 자리와 사도세자가 쉬는 천막이 나란히 배치되어 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

나는 정당한 왕위 계승자

영조는 자기 뜻을 전달하는 데 그림을 잘 활용했습니다. 그는 초상화로 신하와 관계를 돈독히 했듯이 궁중행사도로 자신이 숙종을 이은 정당한 계승자임을 강조했습니다. 숙종의 초상화를 모시고 가는 행렬도에 자신이 탄 가마를 그려 넣으라고 지시했습니다. 또 태조와 숙종의 예에 따라 원로 신하들의 모임에 들어가고, 이를 그림으로 남겼습니다. 기로소를 방문한 그림에 동행한 세자와 세손의 자리를 표시하여 삼종혈맥이 후대까지 탄탄히 이어지고 있음을 드러냈습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

비단에 색, 2003년 송성문 기증, 국보>

숙종의 존호가 적힌 어첩 봉안

숙종의 기로소 입사를 기념한 행사를 그린 그림입니다. 세자(훗날의 경종)가 태조의 묘호와 숙종의 존호를 적은 어첩을 기로소에 봉안하러 가는 행렬 그림이 첫 번째 그림입니다. 행렬은 모두 세 줄로 첫 번째와 두 번째 행렬은 왕의 의장기를 앞세우고 있고, 가운데 행렬에 향로와 어첩을 실은 가마가 있습니다. 행렬을 구경하는 백성들이 위·아래로 배치된 점이 특이합니다. 이전 궁중회화에서는 볼 수 없던 새로운 모습입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

어첩에 휘호를 적는 행위의 의미

숙종의 존호가 적힌 어첩을 보관하기 위해 기로소에 영수각이 세워졌습니다. 그림 오른쪽 건물이 영수각입니다. 영수각 감실문이 열려 있고, 책상 위에 그 어첩이 놓여 있습니다. 기로소 입사에 성공한 영조가 이 어첩에 휘호를 남기며 자신이 태조와 숙종을 이은 정당한 왕위 계승자임을 드러내고 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

태조와 숙종의 계승자, 기로소 입사의 의미

기로소는 70세가 넘은 2품 이상의 관료들을 위한 명예로운 관청입니다. 태조가 60세에 기로소에 들어갔다는 이야기를 근거로 숙종은 59세에, 영조는 51세에 기로소에 입사하고자 하였습니다. 특히 51세밖에 되지 않은 영조가 신하들의 반대에도 불구하고 이를 추진한 이유는 자신이 태조와 숙종의 계승자임을 드러내고 싶어서입니다. 선왕先王의 업적을 이어받는 ‘예술의 행위로 ‘효’를 실천하는 모습을 드러내고자 한 면도 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

정조는 영조의 손자이며, 사도세자의 아들로 즉위했다. 그러나 그의 왕위 계승은 정통성 논란이 있었기 때문에, 정조는 즉위 이후 다양한 정치적·제도적 방법을 통해 자신의 정통성을 보완하고 강화하려 노력했다. 그중에는 중요한 조치로 즉위 직후부터 사도세자의 명예를 회복하는데 많은 노력을 기울였다. 사도세자에게 ‘장헌세자’라늘 시호를 내렸으며 사당은 ‘경모궁’으로, 무덤은 ‘영우원’으로 격상하였다. 이외에도 화성건설과 융건릉 조성, 규장각 설치와 문치의 강화로 왕위 계승의 정당성을 확보하고자 했다.

왕권과 규장각 위상 강화

정조는 ‘효손 은인’을 궁궐에서 조회를 거행하거나 밖으로 행차할 때 항상 앞에 두었습니다. 이 그림 오른쪽에서 세 번째 폭에 ‘효손 은인’을 보관한 함이 임금의 자리 앞에 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

왕권과 규장각 위상 강화

왕을 중심으로 질서를 이룬 모습입니다. 정조는 왕을 중심으로 신하들이 질서를 이루며 백성을 위한 정치를 펼치는 탕평한 세상을 꿈꾸었습니다. 규장각 관원은 정조의 친위세력으로 행사 때 왕이 있는 전각에 자리할 정도로 위상이 높았습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

영조의 어필이 새겨진 도장

세손(훗날 정조)이 대리청정을 하게 된 뒤, 영조에게 상소를 올려 아버지 사도세자의 일을 <승정원일기>에서 지울 것을 청했습니다. 영조는 이 뜻을 받아들여 그 기록을 물에 씻어 버리고, ‘효손’이라고 직접 쓴 글씨를 새겨 만든 인장을 주었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

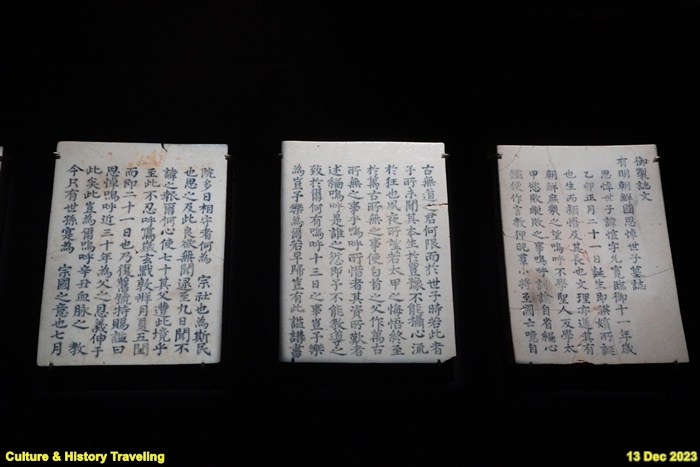

사도세자의 아들임을 밝히다

정조는 즉위 당일 사도세자의 아들임을 공표하고 친아버지를 예에 맞게 대우하겠다고 밝혔습니다. 이어서 영조의 명으로 돌아가신 큰아버지 효장세자를 계승한 사실도 드러냈습니다. 그는 할아버지의 처분을 거스르지 않으면서 사도세자 추숭을 인정과 예에 맞게 추진할 것이라고 만천하에 공표한 것입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

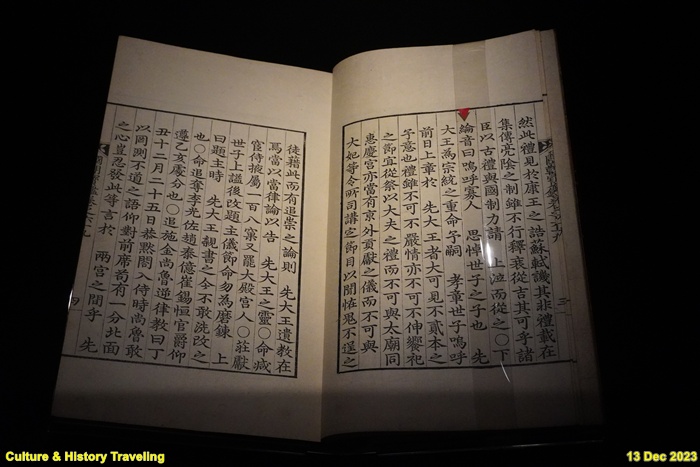

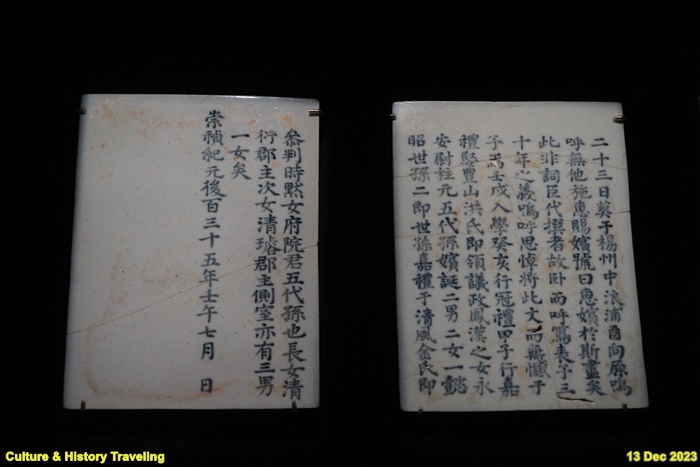

영조의 사도세자에 대한 평가

영조는 사도세자가 세상을 떠나자 그의 무덤에 넣을 묘지 글을 직접 지었습니다. 영조는 세자에게 기대를 많이 했으나 세자가 마음을 잡지 못해 미치광이가 되었다는 등 과오를 나열하였습니다. 그리고 세자의 죽음은 종묘사직을 위한 것이라며 처분의 정당성을 강조했습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

정조가 새로 평가한 아버지 사도세자

정조는 사도세자의 무덤을 양주에서 수원으로 옮기고 이름을 ‘현륭원’으로 바꿨습니다. 그리고 영조가 쓴 묘지 대신 현륭원에 넣을 아버지의 새로운 묘지를 만들었습니다. 이 책은 정조가 새로 만든 묘지 글을 기록한 것입니다. 정조는 사도세자의 행적을 긍정적인 글로 남겨 부정적 인식을 없애고 아버지를 높이고자 했습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

왕처럼 대우받은 사도세자

사도세자 무덤을 옮기는 과정을 기록한 의궤입니다. 사도세자의 관을 임시로 안치하는 찬궁 내부에 그린 청룡, 백호, 주작, 현무의 사수도가 수록되어 있습니다. 본래 왕과 왕비의 찬궁에만 사수도를 그리는데, 정조는 사도세자 찬궁에 사수도를 그리도록 하여 친아버지를 왕에 버금가도록 대우했음을 알 수 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

사도세자에서 장헌세자로

정조는 즉위 직후 사도세자에게 새로운 시호 ‘장헌’을 올리고, 이를 새긴 인장을 옥으로 만들었습니다. 또한 사도세자 사당을 ‘경모궁’으로, 무덤을 ‘영우원’으로 이름을 바꾸었습니다. 이는 영조대 왕의 친부모 사당과 무덤을 ‘궁宮’과 ‘원園’으로 높여 왕실 지위를 높이려는 제도를 따른 것입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

좋은 호칭으로 사도세자 높이기

호칭에는 그 사람에 대한 시각이 담겨 있습니다. 정조는 즉위 후 친아버지 사도세자에게 ‘장헌莊獻’이라는 시호盤號를 올립니다. 이는 바른길을 가며 화합에 뜻을 두었고 어진 임금의 자질이 있다는 의미입니다. 영조가 세자에게 처음 내린 ‘사도’라는 시호에 비해 좋은 뜻이 담긴 ‘장헌’이라는 글로 아버지에 대한 인식을 바꾸고자 했던 것입니다. 정조는 세 차례에 걸쳐 사도세자의 덕을 칭송하는 존호를 올렸는데, 마지막인 1795년에는 여덟 글자 존호를 올렸습니다. 임금에게만 올리는 ‘여덟 자’ 존호로 임금에 버금가는 존재로 추숭하겠다는 뜻을 밝혔습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

사도세자를 왕과 같이 높이기

정조가 사도세자에게 세 번째 존호를 올리며 금으로 만든 인장입니다. 여덟 자 존호와 금으로 만들도록 했는데, 이는 임금의 인장에 맞는 격식입니다. 그러나 정조는 사도세자의 덕을 찬양하고 보답한다는 차원에서 이를 추진했습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

왕도를 바로 세워 당평을 이루다.

인간은 결함을 극복하기 위해 노력하는 존재입니다. 영조와 정조 모두 왕위 계승에서 결함이 있었습니다. 영조는 경종 독살설에 시달렸고, 정조는 세손 시절 죄인 사도세자 아들은 왕이 될 수 없다는 흉언에 마음 졸였습니다. 영조와 정조는 정당한 왕위 계승자로 정국을 주도하려면 부족한 정통성을 보완해야 했습니다. 영조는 ‘삼종혈맥三宗血脈’을 내세워 자신이 삼종, 즉 효종·현종·숙종의 정당한 계승자임을 강조했습니다. 반차도와 행사도에서 자신과 숙종의 연결성을 드러냈습니다. 정조는 ‘효손추孫’이라는 영조의 지지에 힘입어 등극한 뒤 ‘효’를 명분으로 친아버지 사도세자를 추숭하려고 노력했습니다. 아버지를 죽음에 이르게 한 세력을 벌하지 않고 글로 사도세자를 재평가했습니다. 오랜 시간 차근차근 반대하는 사람들을 설득하며 결국 사도세자에게 임금에 버금가는 ‘여덟 자’ 존호尊號를 올렸습니다. 이렇듯 영조와 정조는 글과 그림의 힘으로 왕위 계승의 정통성을 강조했습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년)

<출처>

- 안내문, 중앙박물관 특별전, 2023년