부산시 금정구 금정산 중턱에 위치한 범어사梵魚寺이다. 신라 의상대사가 전국에 창건한 화엄십찰 중 한 곳으로 신라와 불편한 관계에 있었던 왜(倭)의 침입을 물리치고자 하는 소망을 담은 전형적인 호국사찰이다. 고려시대 역사에 대해서는 알려진 바가 거의 없으며, 임진왜란때 불타버린 것을 광해군때 묘전화상을 비롯한 여러 고승들이 크게 중건하였다. 숙종 때에는 금정산에 큰 산성을 축조되면서 성곽의 유지.보수와 방어를 담당하는 역할을 맡았다. 이후 정조때 백암선사가 크게 중건하여 현재 범어사의 모습을 갖추었다. 부산을 대표하는 큰 사찰이자, 금정산성을 담당하는 승병의 근거지가 되면서 사찰규모가 크게 확장된 것으로 보인다.

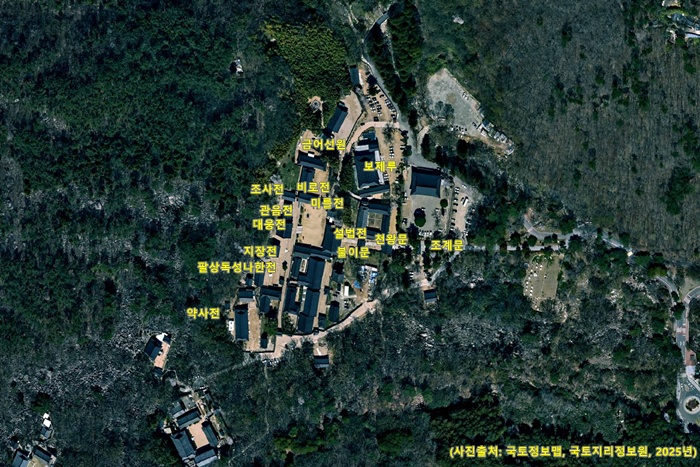

범어사는 화엄십찰에서 볼 수 있는 산중사찰의 가람배치를 잘 보여주고 있다. 제일 상단에는 주불전인 대웅전을 비롯하여 여러 불전들을 배치하였다. 그 아래 공간에는 신도들이 잠시 쉬거나, 불법을 공부하는 강당공간인 보제루를 비롯하여 심검당과 같은 요사채, 미륵전과 비로전 같은 불전을 두고 있다. 출입문으로는 일주문, 천왕문, 불이문을 두고 있는데 전체적으로 경사진 지형을 따라 위로 올라가는 구조를 하고 있다. 가람배치는 규칙성을 갖추고 조성되었다기 보다는 시대의 변천에 따라서 필요한 전각들이 추가된 것으로 보인다. 경내 문화재로는 대웅전(보물), 3층석탑(보물), 일주문(보물)이 있다.

들어가는 길

범어사는 금정산 동쪽편 중턱에 자리잡고 있는 전형적인 산중 사찰이다. 경사진 지형에 축대를 쌓고 전각을 배치하고 있는 형태이다. 출입문으로는 일주문,천왕문,불이문이 가까운 거리에 차례로 배치되어 있으며, 누각인 보제루가 경내 입구 출입문 역할을 하고 있다. 대도시에 자리잡고 있어 사찰입구까지 자동차 도로가 개설되어 있으며, 도로에서 경내까지는 사찰까지도보로 약 5분 정도 소요된다. 도심과 가깝지만 범어사 맑은 계곡과 숲이 있어 많은 신도들과 탐방객들이 이곳을 찾고 있다.

범어사가 있는 금정산 중턱까지 도로가 개설되어 있으며, 도심 가까운 곳에서 자리잡은 큰 사찰로 공원처럼 주변을 잘 가꾸어 놓고 있다. 경사진 길이 사찰 경내까지 이어지며 주변으로는 고승들의 승탑과 탑비들이 세워져 있다. 계곡은 물이 맑고 수량이 풍부하다.

첫번째 출입문인 조계문이 보인다. 주변 숲이 정원처럼 잘 가꾸어져 있다. 조계문 주변에 큰 규모의 성보박물관과 요사채들이 있다.

조계문(보물)은 화강석을 다듬은 높은 돌기둥 위에 짧은 기둥을 세우고 그 위에 지붕을 올려 놓았다. 화려한 다포계 공포를 사용하고 있으며 맞배지붕을 하고 있다. 건축물로서 짜임새가 있으며 조형적인 면에서 뛰어난 것으로 평가받아 보물로 지정되었다.

조계문을 지나면 경사진 지형을 따라서 천왕문, 불이문이 나란히 있다. 불이문을 지나면 큰 규모의 강당건물인 보제루가 보인다.

불이문은 앞면 3칸 규모의 맞배지붕을 하고 있는 건물이다. 범어사는 화엄십찰인 해인사, 부석사 등과 마찬가지로 계단식으로 가람을 배치하여 조금씩 올라가는 느낌을 주고 있다

중심영역

범어사는 석가여래를 모신 대웅전을 중심으로 여러 불전들을 두고 있다. 축대를 높게 쌓아 조성한 곳에 불전들을 배치하고 있는 전체적으로 질서가 있거나 일관성이 있는 건물 배치는 아니고 필요에 따라서 자연스럽게 확장된 것으로 보인다. 일반적으로 주불전에 모시는 비로자나불을 모시는 비로전이 미륵전과 함께 마당 오른쪽 아래에 있고, 약사여래를 모신 약사전이 대웅전 왼쪽편 구석에 위치하고 있다. 관음보살과 지장보살을 모신 관음전과 지장전이 대웅전 양쪽에 자리잡고 있으며 그 규모 또한 큰 편이다.

주불전인 대웅전(보물)은 석가여래를 중심으로 미륵보살, 제화갈라보살을 모시고 있다. 현재의 건물을 조선후기 숙종 때 크게 중창하였다. 건물은 앞면 3칸, 옆면 3칸에 맞배지붕을 하고 있으며 다포계 공포를 사용하고 있다.

대웅전 오른쪽

대웅전 오른쪽에는 관음보살을 모신 관음전이 있다. 항상 많은 신도들이 찾고 있는 것으로 보인다. 그 안쪽으로 조사전이, 아래쪽에는 비로전과 미륵전이 자리잡고 있다.

마당 오른쪽에는 비로전과 미륵전 나란히 자리하고 있다. 화엄종 사찰에 주로 볼 수 있는 비로자나불을 모신 비로전과 미륵전으로 독립된 공간을 구성하고자 하는 의도인 것으로 보인다. 양산 통도사 중로전에서 볼 수 있는 공간배치이다.

대웅전 아래 마당

불전이 있는 공간 아래에는 다른 사찰과 마찬가지로 삼층석탑이 있는 넓은 마당이 있으며, 양쪽으로 불전과 요사채가 있다. 마당 오른쪽에는 불전인 비로전과 미륵전이 있고 그 뒷편에 요사채들이 들어서 있다. 아마 통도사처럼 불전이 있는 독립된 공간을 형성하려 했던 것으로 보인다. 맞은편에는 요사채인 심검당이 있고 그 뒷편으로 큰 규모의 강당 건물과 크고 작은 요사채들이 들어서 있다.

보제루가 있던 자리(2011년 당시)는 비어 있었다. 지금은 큰 누각건물이 세워져 있다.

통일신라 때 조성된 삼층석탑(보물)이 대웅전 앞 마당 한쪽편에 세워져 있다. 제작수법이 간단하면서 정형화된 통일신라 후기와 고려초기의 석탑 형식을 잘 보여주고 있다.

대웅전 왼쪽

대웅전 왼쪽으로는 지장전을 비롯하여, 팔상전.나한전.독성전, 산신각, 약사전 등의 여러 불전이 조성되어 있으며, 승려들의 수행공간도 주로 이곳에 자리잡고 있다.

팔상.독성.나한전은 하나의 건물에 3개의 불전이 있는 독특한 형태를 하고 있다. 광해군 때 처음 지어졌을 때는 팔상전과 나한전이 별도이 건물로 세워졌다고 한다. 1907년 건물을 수리할 때 팔상전과 나한전은 옛 건물을 그대로 두고 가운데 독성전이 새롭게 지었다.

금정총림 범어사

금정총림(金井總林) 범어사(梵魚寺)는 대한불교조계종 제14교구 본사로서 10개의 산내 암자와 2백여 개의 산외말사로 이루어진 영남 3대 사찰 중 하나이다. 신라 문무왕 18년(678) 의상대사의 화엄십찰 중 하나이며 화엄경의 이상향인 화장세계 구현과 왜구를 막는 호국 사찰로 창건되어 졌다. 흥덕왕 10년(835)에 크게 중창되었으며, 조선 선조 25년(1592) 임진왜란으로 전소된 것을 묘전화상과 그 문도들에 의해 복구되었다. 숙종 29년(1703) 금정산성 축조 후 승군사령부로서 성곽수비를 맡는 등 지역방위체제의 일익을 맡았다. 구한말에는 선풍 진작을 위한 민족불교운동의 구심점으로서 선찰대본산이 되었고, 1919년 3.1독립만세운동 때는 범어사 학림의거를 주도하는 등 항일운동을 펼쳤다. 1950년대는 동산대종사가 주도한 불교정화운동의 중심지로서 한국 근대 불교사에 큰 족적을 남기는 등 수많은 고승들을 배출하면서 오늘의 종합 수행도량인 총림으로 발전해 왔다. (안내문, 부산 범어사, 2017년)

<출처>

- 안내문, 부산 범어사, 2025년

- ‘보물 범어사 대웅전’, 국가문화유산포탈, 문화재청, 2025년

- ‘보물 범어사 삼층석탑’, 국가문화유산포탈, 문화재청, 2025년

- ‘보물 범어사 조계문’, 국가문화유산포탈, 문화재청, 2025년

- ‘범어사’, 위키백과, 2025년