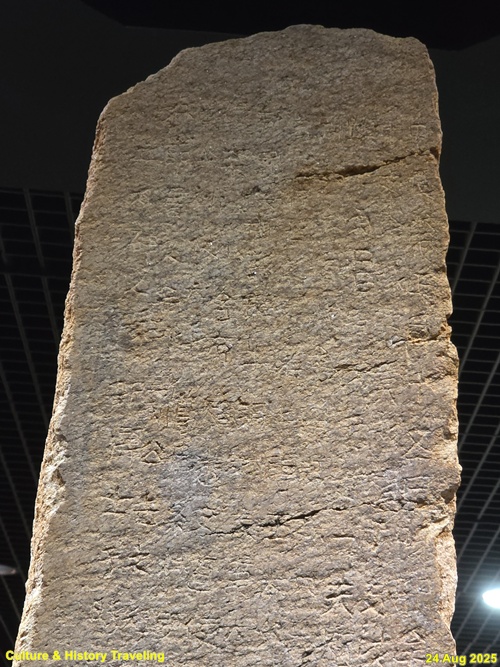

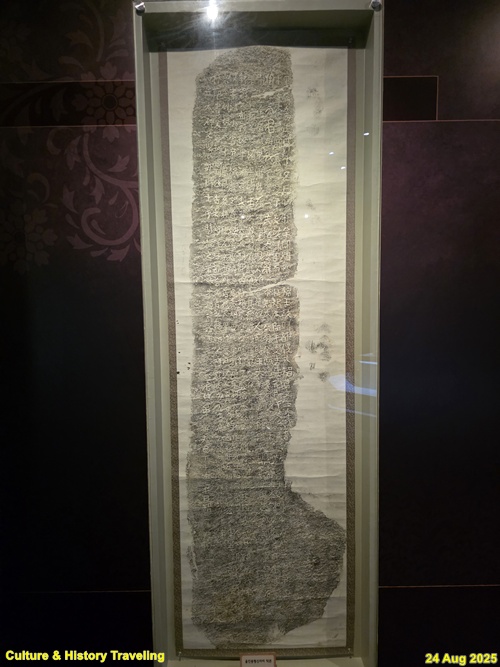

경북 울진군 죽변면 울진봉평신라비전시관에 있는 <울진 봉평리 신라비(국보)>이다. 삼국시대 신라 법흥왕 때(524년경)에 세운 석비이다. 비는 자연석을 그대로 사용했는데 사다리꼴 형태를 하고 있다. 한쪽 면에 글자가 새겨져 있는데 400자 정도이다. 내용은 전형적인 한문이 아니라 신라식의 독특한 한문체를 사용하여 파악이 어렵지만 전체적인 윤곽은 짐작할 수 있다. 울진 지역에 신라에 복속되면서 주민들이 저항하자 신라에서 육부회의를 열어 책임자에게 형벌을 내리고 이를 기록해 놓았다. 법흥왕 떄 율령반포와 6부제 실시, 왕권의 실태 등을 알 수 있는 중요한 역사적 자료로 <삼국사기>에 기록된 내용을 검증해 주고 있다. 비의 규모는 크지 않지만 고구려 광개토왕비와 유사한 특징을 보여주고 있다.

524년(신라 법흥왕 11)에 신라 지배층이 울진 봉평리 지역에 명령을 내린 내용을 기록한 비석이다. 명령을 이행한 뒤 소를 잡아 제사를 지내고, 책임자에게 형벌을내렸다.

“525년 정월 15일, 탁부 모즉지 매금왕 등 …. 명령을 내렸다. …. 노인법에 따른다. 신라 6부는 점박이 소를 잡아 제사를 지냈다. …. 아척혜 마을의 나니리에게 곤장 60대를 쳤다. (안내문, 중앙박물관특별전, 2011년)

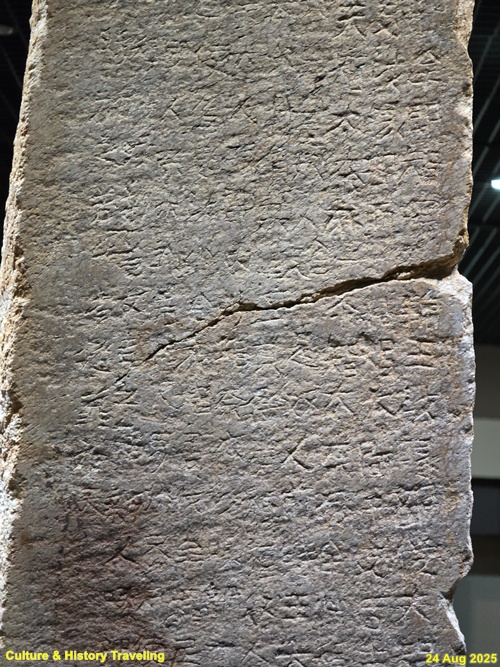

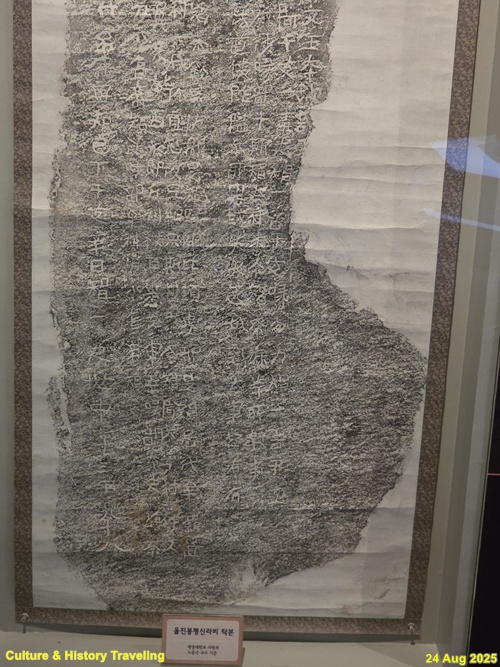

비석은 높이 약 204cm이고, 너비는 위쪽은 32cm이고 중간 쪽은 36cm, 아래쪽의 가장 넓은 부분은 55cm이다. 밑 부분은 비교적 둥근 편이며, 비를 세우기 위해 글자를 새길만한 공간인데도 비워두었다.

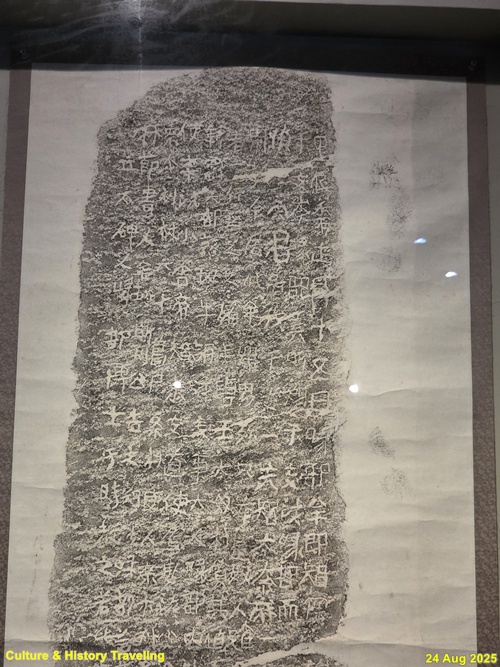

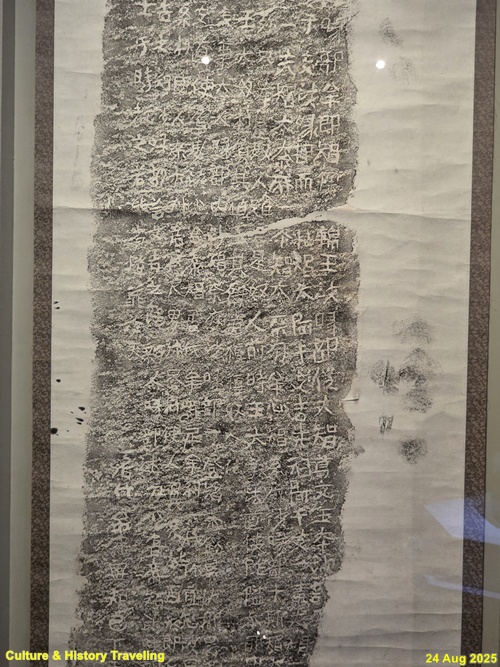

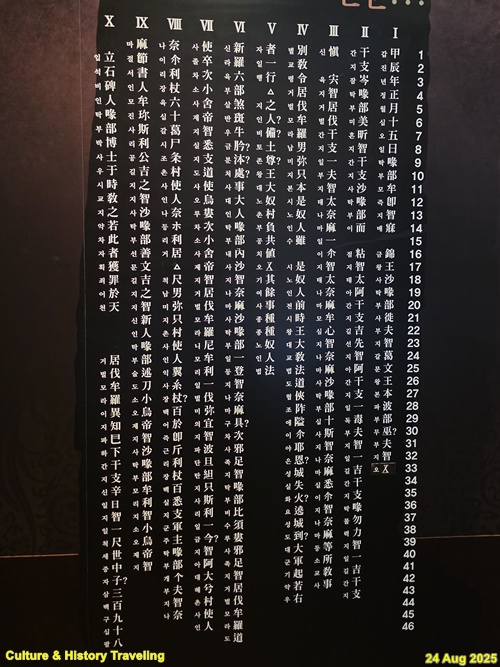

글자는 전체 10행이며 글자 사이의 간격은 일정하지 않아 각 행의 글자 수가 다르다. 글자 수가 가장 많은 행은 제6행으로서 46자이고, 제5행은 25자에 불과하다. 전체 글자 수는 398자이다. 서체는 예서에서 해서로 이행하는 과도기의 것으로서 읽기 어려운 글자는 별로 많지 않다.

울진 봉평신라비의 크기와 글자수

울진 봉평신라비는 높이 약 204cm이고, 너비는 일정하지가 않아 위쪽은 32cm이고 중간 쪽은 36cm, 아래쪽의 가장 넓은 부분은 55cm이다. 밑 부분은 비교적 둥근 편이며, 비를 세우기 위해 글자를 새길만한 공간인데도 비워두었다. 모양은 긴 사각형이며 앞면만 다듬어 글자를 새겼다. 글자는 전체 10행이며 글자 사이의 간격은 일정하지 않아 각 행의 글자 수가 다르다. 글자 수가 가장 많은 행은 제6행으로서 46자이고, 제5행은 25자에 불과하다. 전체 글자 수는 398자인데 이 숫자는 공교롭게도 비문 마지막에 보이는 ‘三百九十八’과 일치 한다. 전체 10행 가운데 제4행, 제6행, 제9행은 밑부분에 글자를 쓸 공간이 있음에도 행을 바꾸어 쓴 것은 내용을 구분하기 위한 것이다. 제10행의 중간에는 문장과 문장 사이를 띄웠는데 문단을 구분하기 위한 것이다. 서체는 예서에서 해서로 이행하는 과도기의 것으로서 읽기 어려운 글자는 별로 많지 않다. 다만 마모가 약간 진행된 것과 이체자(異體字)를 사용한 몇몇 글자 들은 정확히 판독하기 어렵다. (안내문, 울진봉평신라비전시관, 2025년)

울진봉평신라비의 번역문.

7 년[524] 정월 15일 탁부 모즉지매금왕[법흥왕]과 사탁부의 사부지[법흥왕의 동생] 갈문왕, 본파부의 무부지 구스간지, 잠탁부의 미혼지 간지, 사탁부의 이점지 태아간지, 길선지 아간지, 일독부지 일길간지, 탁[부]의 물력지 일길간지, 신육지 거벌간지, 일부지 태나마, 일이지 태나마, 모심지 나마, 사탁부의 십사지 나마, 실이지 나마 등이 하교하신 일이다. 따로 영을 내리시길, “거벌모라[지금의 울진군 중심 지역]와 남미지는 본디 노인[복속된 지역민을 낮추어 부른 말]이었다. 비록 노인이었지만 앞선 시기에 왕께서 크게 법을 내려주셨다(율령 반포 등을 통해 노인의 처지에서 벗어나게 해주셨다). 그런데 길이 좁고 오르막도 험난한 이야은성에 불을 내고 성을 에워싸니 대군이 일어나는 지경에 이르렀다. 이와 같이 한 자들은 (처벌해야 사람들이 땅을 안전하게 하고 왕을 높일 것이다.) 대노촌은 값 다섯을 함께 부담하도록 하고 그 나머지는 여러 노인법을 받들라.”고 하셨다. 신라 6부에서 얼룩소를 잡아 (배를 가르고 피를 뿌리는 의식을 행하였다. 일을 처리한) 대인은 탁부의 내사지 나마와 사탁부의 일등지 나마, 구차 사족지, 탁부의 비수루 사족지, 거벌모라 도사[지방관의 명칭] 졸차 소사제지, 실지[지금의 삼척시] 도사 오루차 소사제지이다. 거벌모라 니모리 일벌, 미의지 파단, 탄지사리 일금지와 아대혜촌 사인[지방관 보좌역] 나이리는 장 60대에 처하고, 갈시조촌 사인 나등리 거△척, 남미지촌 사인 익사는 장 100대에 처하고, 어즉근리는 장 100대에 처한다. 실지 군주[주의 장관]인 탁부 개부지 나마가 일을 맡았다. 글 쓴 사람은 모진사리공 길지지와 사탁부선문 길지지이고, 돌에 새긴 사람은 탁부의 술도 소오제지와 사탁부의 모리지 소오제지이다. 석비를 세운 사람은 탁부 박사이다. 이때에 하교하시기를, “만약 이와 같이 하는 자는 하늘에서 죄를 얻으리라.[는어』에 나오는 구절임”고 하셨다. 거벌모라의 이지파 하간지와 신일지 일척이 살아 있을 적에 일을 마쳤다. 398이다(의미 미상). (안내문, 울진봉평신라비전시관, 2025년)

이 비석은 원래 울진군 죽변면 봉평리의 한 논에 박혀 있었는데, 1988년 객토작업 중 발견되었다. 이후 전문가 자문을 받아 신라시대 석비임을 확인하고 보도하면서 세상에 널리 알려지게 되었다. 지금은 이곳에 별도의 전시관을 마련하여 일반에 공개하고 있다.

울진봉평신라비, 1500년 전의 신라를 말하다.

1988년 봄, 커다란 돌덩어리 하나가 세상을 놀라게 하였다. 1500여년 동안 땅 속에 묻혀 있던 석비가 드디어 세상 밖으로 얼굴을 내밀었기 때문이다. 4월 15일 대구의 일간지 매일신문 1면 기사 첫머리에 그 비가 신라에서 가장 오래된 석비라는 사실이 특종으로 보도되었다. 이 석비가 바로 경북 울진군 죽변면 봉평리 118번지에서 발견된 울진봉평신라비이다. 이 석비는 524년(신라 법흥왕 11년)에 세워졌다. 비문은 524년 1월 15일에 법흥왕을 비롯한 14명의 중앙 고위귀족들이 모여 논의해서 그 전 해에 거벌모라(居伐牟羅:울진 지역)와 그 남미지촌이 이야은성에 불을 내고 성을 에워싼 사건에 대해 대군을 동원하여 마무리하고 그 결과를 집행한 뒤 비슷한 일이 재발하지 않도록 경고하는 내용으로 이루어져 있다. 이 석비에는 문헌 기록에 보이지 않은 노인법(奴人法)을 비롯하여 법흥왕대의 율령의 내용, 신라 6부의 존재, 17관등의 명칭, 울진 지방의 여러 촌의 이름, 군주(軍主) · 도사(道使) 등의 지방관명, 얼룩소를 잡아 하늘에 제사 드리는 일 등이 기록되어 있다. 이 비는 6세기 초 신라 사회의 모습과 동해안 방면으로의 영역 확장을 보여준다. (안내문, 울진봉평신라비전시관, 2025년)

<출처>

- 안내문, 울진 봉평신라비전시관, 2025년

- 안내문, 중앙박물관특별전, 2011년

- ‘국보 울진 봉평리신라비’, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년