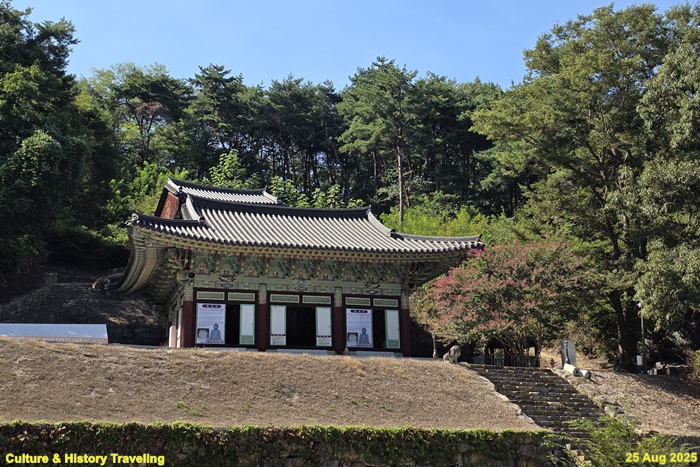

경북 영주시 이산면 석포리에 있는 사찰인 흑석사이다. 임진왜란 이전의 사찰 내력은 전하지 않으나 삼국시대 석조마애여래상과 통일신라의 석조여래좌상이 있는 것으로 볼 때, 통일신라 때 창건된 것으로 볼 수 있다. 임진왜란 이후 쇠퇴하여 조선 정조 때는 폐사 상태였으나, 1945년 성호 스님이 초암사 부재를 옮겨 재건하였다. 사찰에는 목조아미타여래좌상과 복장유물(국보), 석조여래좌상(보물), 마애삼존불상이 있다. ‘흑석’이라는 이름은 주변에 검은 빛깔의 바위가 많아 붙여진 마을 이름에서 유래되었다. 해방 이후 중건된 사찰로 고찰이 주는 고즈넉한 분위기는 약간 부족하기는 하지만 중요한 문화재를 소장하고 있는 사찰이다.

일주문을 지나 100m 정도 들어가면 대웅전과 석조불상들이 있는 사찰 전경이 한눈에 들어온다. 전각으로는 대웅전과 극락전, 여러동의 요사채 건물들이 넓은 공간에 자리잡고 있다.

주불전인 대웅전은 따로 불상을 모시지는 않고, 뒷편에 있는 석조여래좌상(보물)과 마애삼존불상에 기도를 올리는 공간 역할을 하고 있다.

대웅전 뒷편 언덕에는 석조여래좌상(보물)과 마애삼존불상을 모시는 보호각이 있다.

석조여래좌상(보물)은 근처 땅속에 매몰되어 있던 것을 현재의 위치로 옮겨서 모시고 있다. 얼굴은 적당한 양감이 있으며 전체적으로 은은한 미소가 감돌고 있다. 법의는 얇게 드리워져 있으며, 양 어깨를 덮고 흐르는 주름 등이 자연스럽게 표현되고 있으며 무릎 폭이 좁고 어깨가 약간 움츠러든 느낌 등에서 통일신라 후기 불상의 특징이 나타나고 있다.

목조아미타여래좌상은 흑석사 극락전에 모셔져 있다. 원래는 법천사 삼존불 중 본존불로 조성되었다는 기록이 남아 이는 정확한 위치는 알 수 없다고 한다. 1945년 흑석사가 충창될 때 이곳으로 옮겨왔다고 한다.

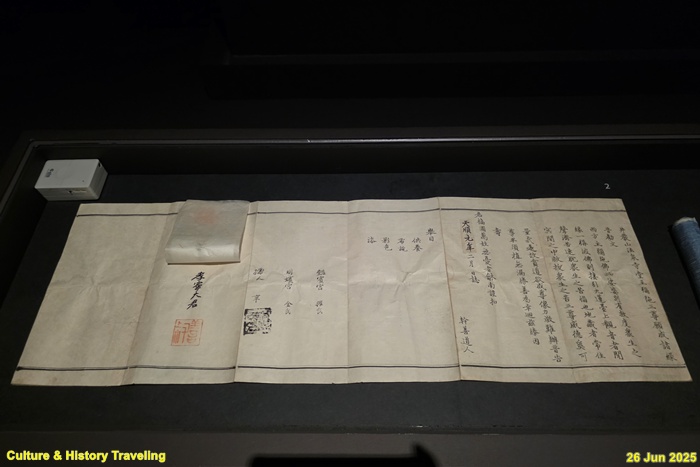

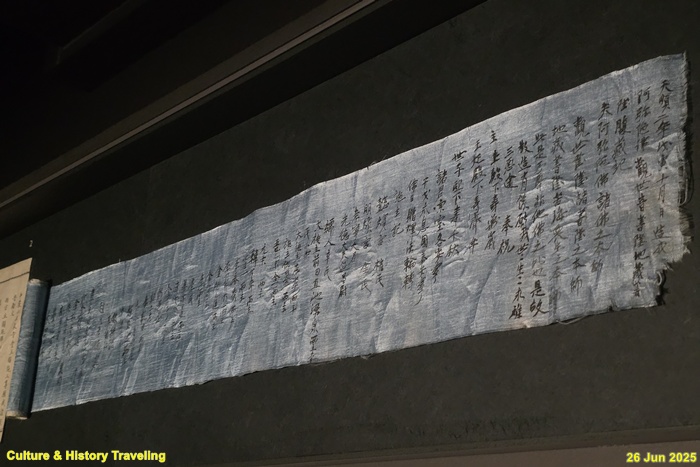

<불상 조성 권고문>은 불성을 조성하게 된 경위, 시주항목, 주요 시주자, 불상 조성을 주도한 승려의 이름 등이 기록되어 있다. 의빈권씨, 효령대군 등 왕실 종친의 명단을 볼 수 있다.

경내에는 승려들의 수행하는 공간으로 여러동의 요사채를 두고 있다.

영주 흑석사는 신라 승려인 의상이 통일 신라 시대에 창건한 사찰로 알려져 있다. ‘흑석’이란 이름은 사찰 주변에 검은 빛깔의 바위가 있어서 흑석으로 부르는 마을 이름에서 따왔다고 한다. 임진왜란 이전의 사찰 내력은 전하지 않으나 임진왜란 이후에 사찰 세력이 급격히 기울었다고 알려져 있다. 조선 정조 23년1799에 전국 사찰을 조사하여 기록한 《범우고》란 책에는 흑석사가 버려져 승려가 없는 절이 되었다는 기록이 있다. 이후 순흥 초암사에 있던 성호 스님이 1945년에 초암사의 부재를 옮겨와 다시 흑석사를 창건하였다. 흑석사에는 국보인 영주 흑석사 목조아미타여래좌상 및 복장유물, 보물인 영주 흑석사 석조여래좌상, 경상북도 문화유산자료인 흑석사 마애삼존불상이 있다. 국보인 목조아 미타여래좌상은 부처의 앉아 있는 모습을 나무로 만든 조선 시대 불상이다. 본디 정암산 법천사에 있었으나 6·25전쟁을 피해 초암사로 옮겼다가 다시 흑석사로 모셨다고 한다. 그런데 법천사란 사찰 이름이 여러 지역에서 확인되어 정암산 법천사가 정확하게 어디를 말하는지는 알 수 없다. 1992년에는 불상을 만들 때 몸속에 넣은 복장유물이 발견되었다. 이 복장유물은 7종 14점의 책과 38종의 다양한 직물 등으로, 불상을 만든 시기와 과정을 알려줄 뿐 아니라 각종 연구에 중요한 자료로 평가받아 불상과 함께 국보로 지정되었다. 보물인 흑석사 석조여래좌상은 부처의 앉아 있는 모습을 돌로 만든 불상으로, 대웅전 뒤편에 있는 마애삼존불상 앞에 있다. 석조여래좌상은 흑서사 부근에 묻여 있던 것을 과내어 모신 것이다. 불상을 올려놓는 대좌활座는 불상 옆에 따로 놓여 있고, 온몸에서 나오는 빛을 형상화한 광배는 대웅전 옆에 반쯤 묻혀 있다. 불상과 대좌, 광배 모두 통일신라 후기의 것으로, 같은 시기에 제작되었다고 추정된다. 문화재자료인 흑석사 마애삼존불상은 자연 암벽에 으뜸 불상인 본존불과 좌우에서 모시는 수행자인 협시보살을 돋을새김한 불상이다. 원래 상반신만 새겼는지는 분명하지 않지만, 본존불의 가슴이하와 좌우협시보살의 목 이하의 조각은 보이지 않는다. 통일 신라 시대 말에서 고려 시대 초 사이에 만들어진 것으로 추정된다. (안내문, 영주 흑석사, 2025년)

<출처>

- 안내문, 영주 흑석사, 2025년

- ‘국보 영주 흑석사 목조아미타여래좌상 및 복장유물’, 국가문화유산포털, 문화재청, 2023년