한자를 사용한 동아시아에서는 서예가 일찍이 발달하였다. 시대별 명필들은 다양한 서풍으로 미감을 드러냈고, 후대는 이를 본보기로 삼아 전통을 계승하며 발전시켰다. 조선 전기에는 유교적 교양을 바탕으로품격과 도덕성을 중시한 문인 중심의 서예문화가 형성되었다. 초기에는 송.원대 서풍을 이어받았으나 점체 명나라 안진경체, 조맹부체 등이 유행했다. 세종.성종 대를 거치면서 점차 온화하고 단아한 조선 특유의 서풍이 형성되었다. 이번 전시에서는 조선전기를 대표하는 명필 안평대군, 김구, 황기로, 한호의 작품과 함꼐 조선전기 서예에 영향을 미쳤던 명나라 글씨도 볼 수 있었다.

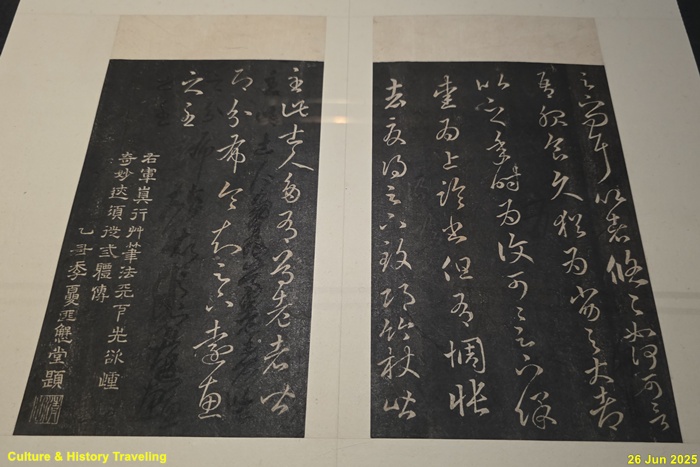

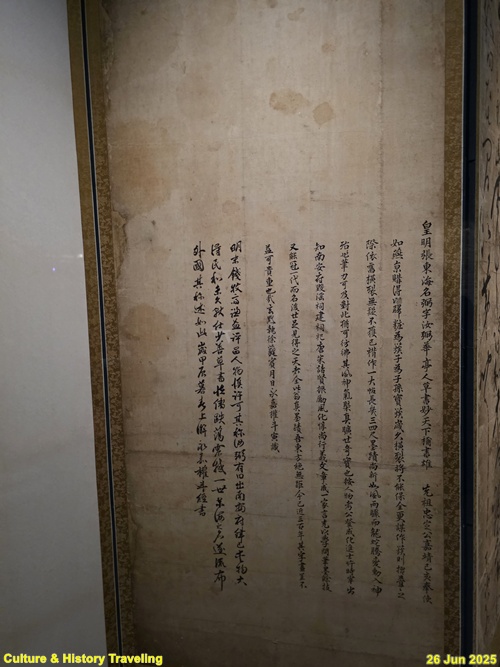

안평대군이 편찬한 조선 최초의 명필 모음

안평대군 이용이 역대 명필들의 글씨를 모아 만든 첩입니다. 특히 통일신라 시대의 명필 김생의 글씨가 포함된 점이 눈에 뜁니다. 또 조맹부의 시문도 많이 실려 있는데, 이는 안평대군이 조맹부의 서체를 무척 좋아했기 때문입니다. 이 첩은 1443년에 처음 만들어졌고, 1450년(문종 즉위년) 11월에는 교서관에서 찍은 판본이 왕에게 올려지기도 했습니다. 여러 시대의 명필 글씨를 한눈에 볼 수 있도록 엮은 이 첩은 조선시대 최초의 법첩으로서 아주 특별한 의미를 지닙니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

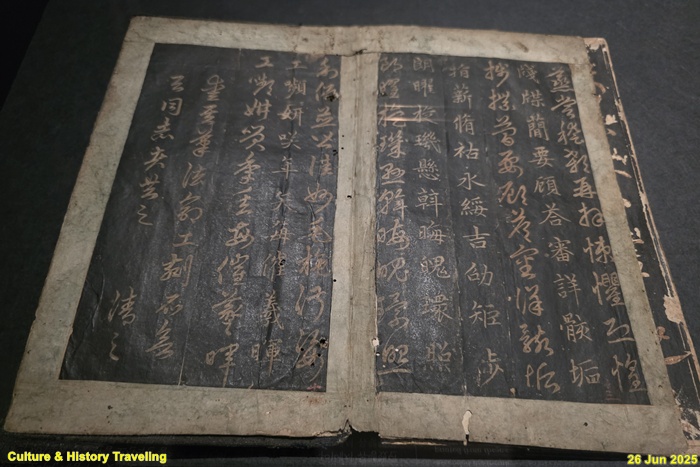

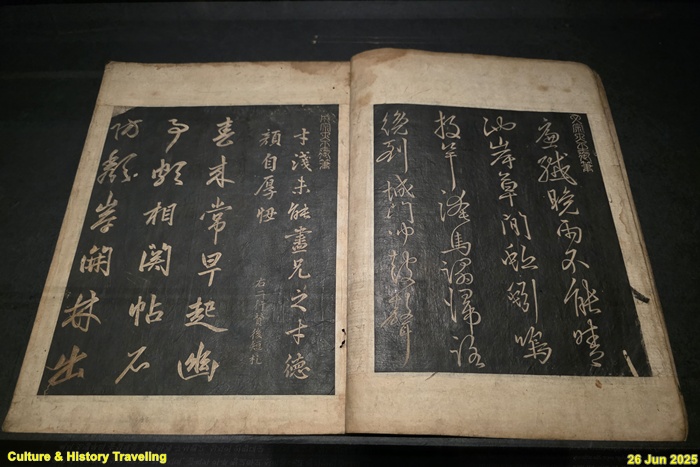

안평대군이 편찬한 조맹부 글씨의 천자문

안평대군이 아꼈던 조맹부의 글씨로 만든 책입니다. 이미 세종 대부터 모각되었으며, 1450년 (문종 즉위년)에는 안평대군이 왕에게 올린 것으로 기록되어 있습니다. 전해지는 판본들은 당시에 새긴 것으로 보이며, 새김이 뚜렷해 원래 서풍을 잘 간직하고 있습니다. 글씨는 왕희지의 7세손 지영의 천자문에 견줄 만큼 고전적인 품격이 느껴지며, 조선 전기 문인들 사이에서 유행했던 조맹부 초서의 영향을 잘 보여주는 사례입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

안평대군(1418~1453)은 조선 전기의 대표적인 명필로, 그의 글씨는 조선 초기 서예의 미적 정점을 보여주는 것으로 평가받고 있다. 그의 글씨는 동진의 왕희지 필법을 바탕으로 하고 있으며, 자신만의 유려하고 온화한 품격을 가미하여 조선적 서풍으로 발전시켰다. 전하는 대표작품으로는 안견의 그림 <몽유도원도> 발문을 들 수 있다.

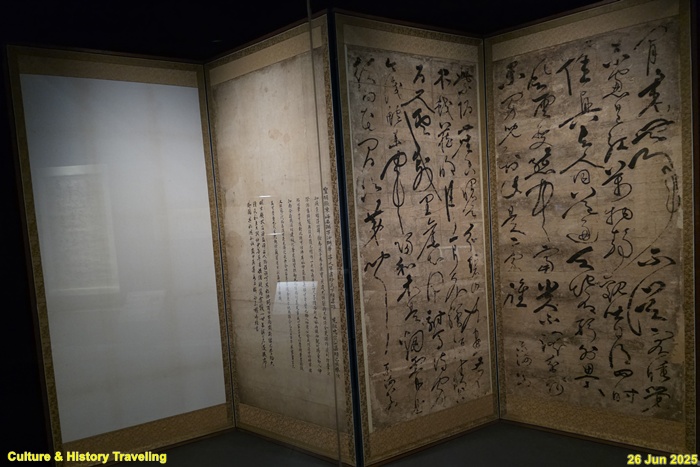

목판으로 인쇄한 안평대군 글씨 병풍

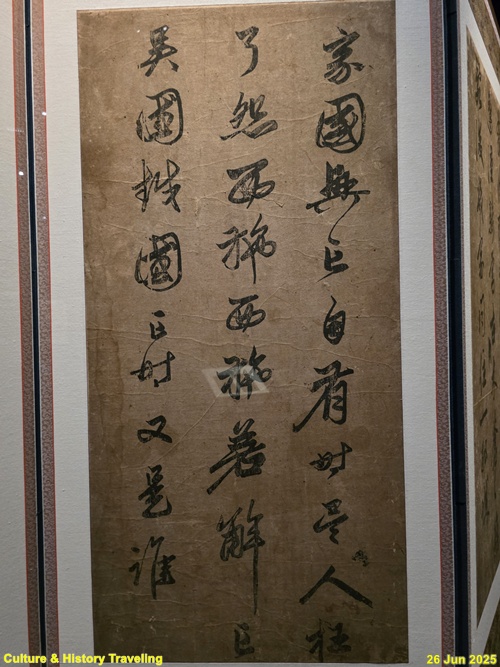

안평대군 이용이 당나라 문인들의 시를 행서와 초서를 섞어 쓴 글씨를 후대에 목판으로 찍은 작품입니다. 나무판에 새긴 글씨라 획이 조금 각져 보이지만, 안평대군 특유의 시원하게 펼쳐지는 큰 글씨에서 여전히 활달한 기운이 느껴집니다. 이 작품에는 흘려 쓴 행서와 획을 과감히 생략한 초서가 자연스럽게 섞여 있습니다. 삐치고 파인 획, 길게 뻗은 가로선, 글자의 위아래를 연결한 구성, 크기 차이를 둔 배열 등에서 안평대군이 좋아했던 원나라 조맹부와 선우추의 영향을 뚜렷하게 볼 수 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

조선시대 왕들은 서예를 통해 교양을 넓히고 덕성을 기르며, 즉위 후에는 선대 임금의 글씨를 모아 돌에 새긴 ‘어필 석각’을 제작해 그 업적을 계승했다. 이를 탑본한 <열성어필>은 역대 임금의 글씨를 널리 전한 책으로, 서예 전통을 보존하는 역할을 했다.

문종과 성종이 쓴 단정한 글씨

조선시대 임금들의 글씨를 모아 만든 책인 『열성어필』에 실린 문종과 성종의 글씨입니다. 두 임금의 글씨에서 당시 인기 있었던 글씨체인 조맹부의 서풍을 확인할 수 있습니다. 문종은 조맹부 글씨를 무척 좋아했고 왕희지 서풍까지 섞어 썼다고 전해지며, 글씨가 아주 정교하고 신비롭다고 평가받았습니다. 성종도 글씨를 잘 써서 조맹부의 송설체를 능숙하게 구사했고, 심지어 안평대군 글씨와 헷갈릴 정도였다고 합니다. 『열성어필』에는 조선 전기 임금들의 희귀한 글씨가 담겨 있어 역사적으로도 아주 소중한 자료입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

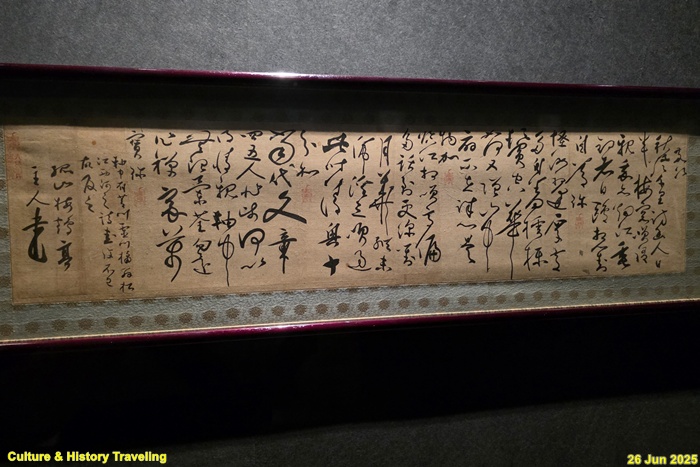

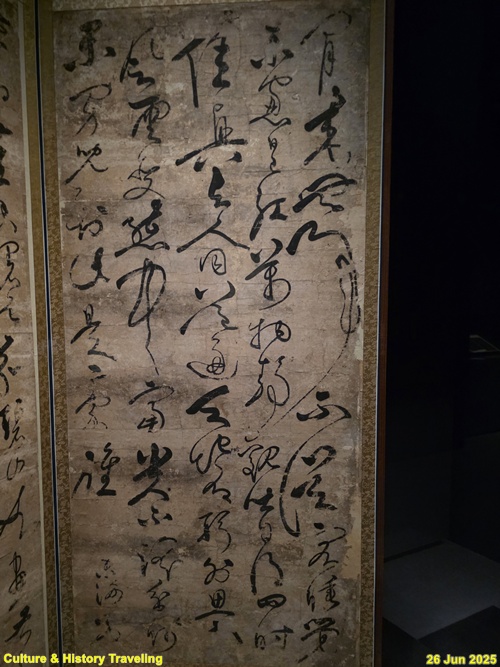

조선시대 선비들 사이에 최고 명필로 손꼽혔던 김구가 초서체로 쓴 글씨이다. 김구가 삼척부사로 떠나는 권벌을 위해 쓴 글씨이다. 당시 명나라에서 전해진 초서풍이 잘 반영된 작품으로 평가받고 있다.

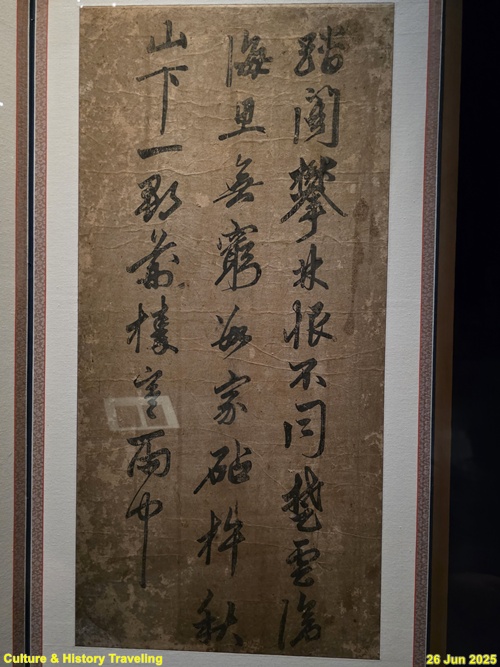

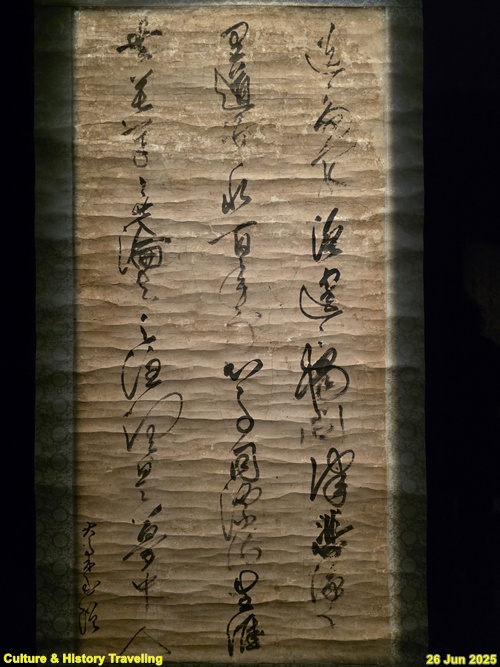

김구가 초서로 쓴 이별시

김구가 삼척부사로 떠나는 친구 충재 권벌을 위해 써준 작품입니다. 16세기를 전후해 명나라의 새로운 초서풍이 조선에 유입되었고, 김구는 이러한 서풍에 민감하게 반응한 대표적인 명필이었습니다. 특히 그는 감정이 폭발하듯 미친 듯이 써 내려간 초서, 즉 광초를 능숙하게 구사한 것으로 잘 알려져 있습니다. 이 작품에서도 그의 부드럽고 활달한 붓놀림이 돋보입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2029년)

명필 한호의 필체를 원본으로 하여 간행된 목판본이다. 현존하는 유일한 초간본으로 석봉 글씨를 대표하는 자료이다. <천자문>은 선조 때(1583년) 처음 간행된 이래 왕실, 관아, 사찰, 개인에 의해 여러 차례 간행되면서 조선시대 천자문 판본 가운데 가장 널리 전파되었다. 오늘날까지 우리가 사용하고 있는 한자 글씨체의 기본이 되는 판본이라 할 수 있다. 중국 한자의 기본이 되는 왕희지 해서楷書와 같은 역할을 우리나라에서 하고 있다고 볼 수 있다.

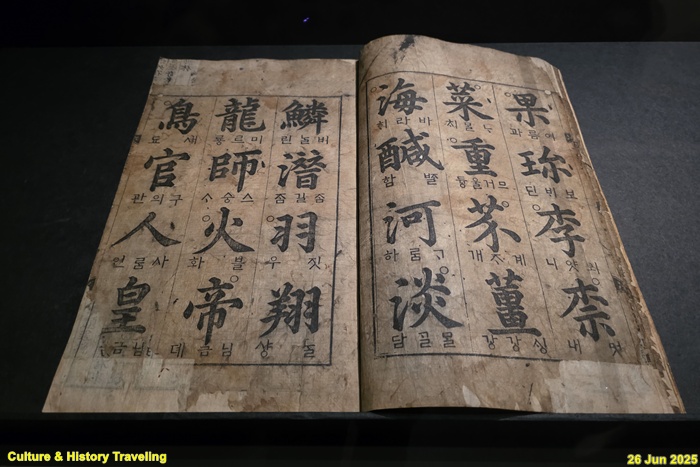

석봉 한호가 쓴 천자문

조선 선조 대 명필 석봉 한호가 쓴『천자문』입니다. 『천자문』은 예로부터 글씨를 처음 배울 때 사용하는 대표적인 교육서였습니다. 이 책은 1583년, 선조의 명을 받아 한호가 직접 쓰고 나라에서 목판으로 찍어 배포한 것입니다. 처음 간행된 판본인 만큼 석봉체의 특징이 가장 잘 드러나 있습니다. 글씨는 획의 굵기가 일정하고, 점과 선, 자형 모두 단정하고 깔끔합니다. 학습용 글씨로 손색이 없는 구조와 균형을 보여줍니다. 이후 한호의 『천자문』은 여러 차례 다시 간행되었으며 전국의 관아, 사람들에게 널리 활용되었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

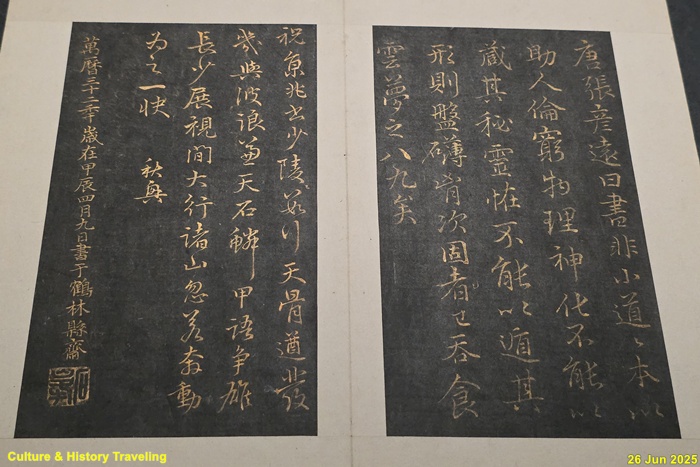

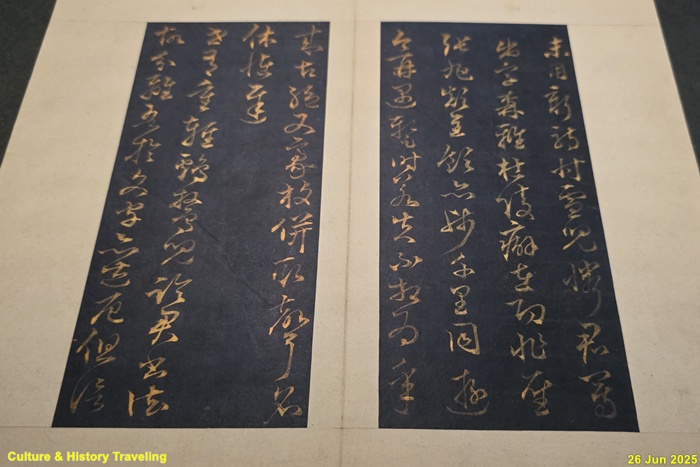

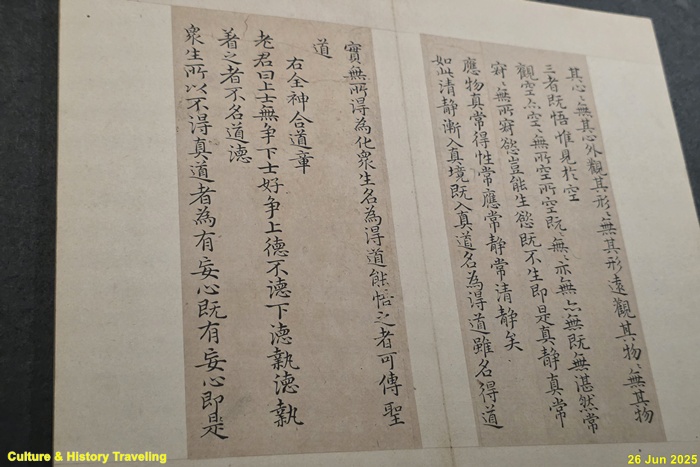

선조 때 활동한 명필 석봉 한호(1543~ 1605년)이 쓴 노년 필적을 모은 것이다. 1, 2첩은 1602년에서 1604년 사이에 쓴 필적이 실려 있다. 내용은 가까운 친구들에게 지어준 시문, 본인의 자작시, 애호하던 중국 시문이다. 흑지나 감지에 금니로 해서,행서,초서로 다양하게 썼다. 3첩은 도교경전을 필사한 것이다.지금까지 알려진 한호의 필적 가운대 최고로 여겨지는 유물이다.

석봉 한호가 말년에 쓴 글씨

조선을 대표하는 명필 석봉 한호의 노년 글씨로, 모두 세 첩으로 이루어져 있습니다. 첫 번째와 두 번째 첩에는 한호가 가평군수에서 물러난 1602년부터 흡곡현령으로 있었던 1604년 사이에 쓴 글씨가 실려 있습니다. 검은색이나 감색 종이에 금니로 글씨를 썼으며, 해서·행서·초서의 다양한 서체를 사용했습니다. 세 번째 첩은 흰 종이에 검은 먹으로 도교 경전인 「설상청정경説常清淨經」을 정갈하게 옮겨 쓴 것입니다. 이 첩은 석봉체의 정수를 보여준다고 평가되며, 한호의 깊은 서예 세계를 가장 잘 드러내는 대표작으로 꼽힙니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

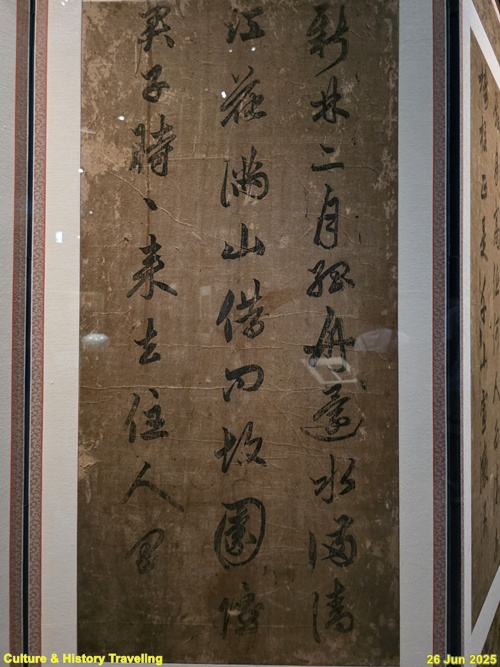

고산 황기로(1525~1575)가 다른 사람의 시를 차운하여 짓고 쓴 초서이다. 황기로의 글씨 중에서는 중간 크기로 획이 깔끔하고 구성도 단정하다. 황기로의 글씨의 진면목을 접할 수 있는 작품이라고 한다.

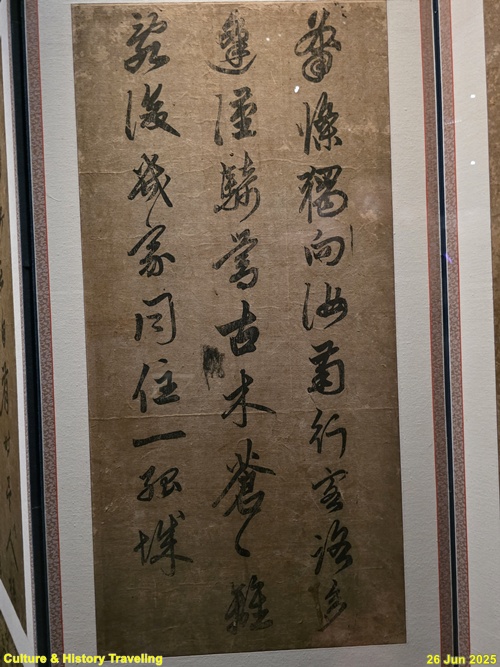

황기로가 초서로 쓴 차운시

고산 황기로가 다른 사람의 시를 감상한 뒤, 그 운했에 따라 지은 시를 초서로 쓴 것입니다. 황기로의 글씨 중에서는 중간 크기에 해당하며, 큰 글씨 작품보다 획이 깔끔하고 구성도 단정합니다. 특히 둥글고 강하게 꺾이는 획, 그리고 사선으로 길게 뻗는 삐침이 인상적입니다. 황기로는 이러한 과장된 붓놀림을 절제된 감필법으로 다듬었고, 빠르고 유려한 붓의 흐름을 통해 자신만의 개성 있는 초서풍을 만들어냈습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

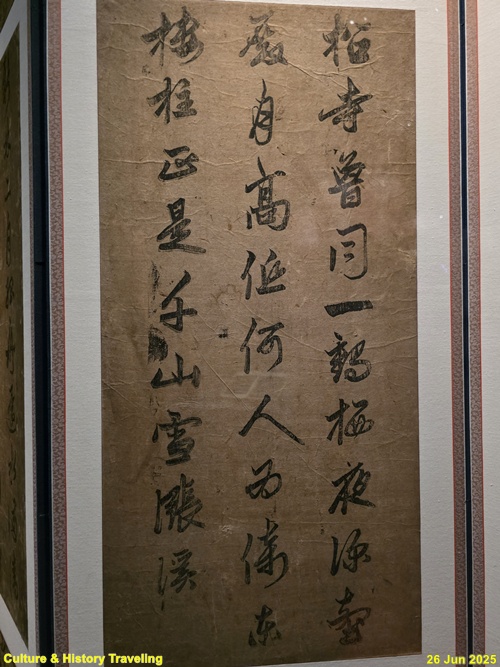

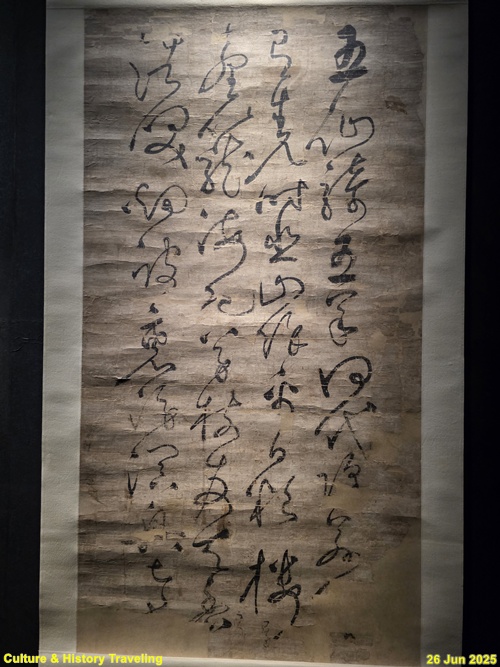

당나라 이군옥의 오언율시를 쓴 것이다. 이 초서는 회소와 장필을 배워 활달하고 운동세가 많은 획법과 변화로운 짜임을 잘 구사한 예이다. 단순한 흘림체를 넘어 움직임과 여백이 조화를 이루는 초서의 멋을 느낄 수 있는 작품이다

황기로가 초서로 쓴 이군옥 시

16세기를 대표하는 초서 명필 황기로가 쓴 작품입니다. 황기로는 당나라의 초서 명필 장욱과 회소의 전통을 바탕으로, 명나라 서예가 장필의 서풍을 더해 자신만의 독자적인 초서체를 완성 하였습니다. 이 작품은 마치 가느다란 실타래가 풀리듯 부드럽게 이어지는 붓의 흐름이 특징적입니다. 글씨의 선은 자연스럽고 여유로우며, 빠르면서도 안정감 있게 연결되어 있습니다. 단순한 흘림체를 넘어 움직임과 여백이 조화를 이루는 초서의 멋을 느낄 수 있는 작품입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

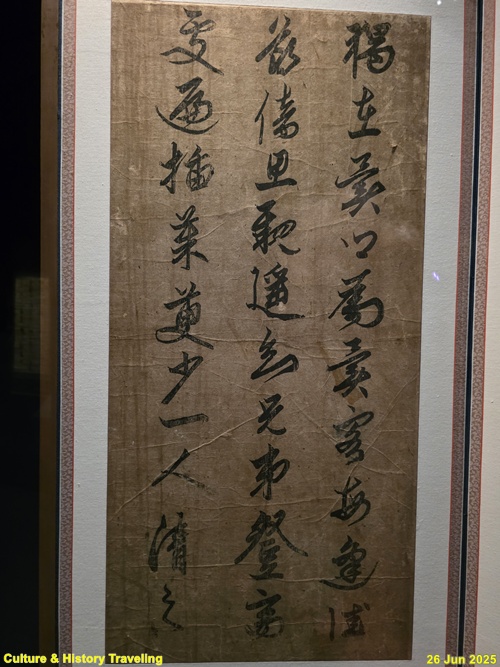

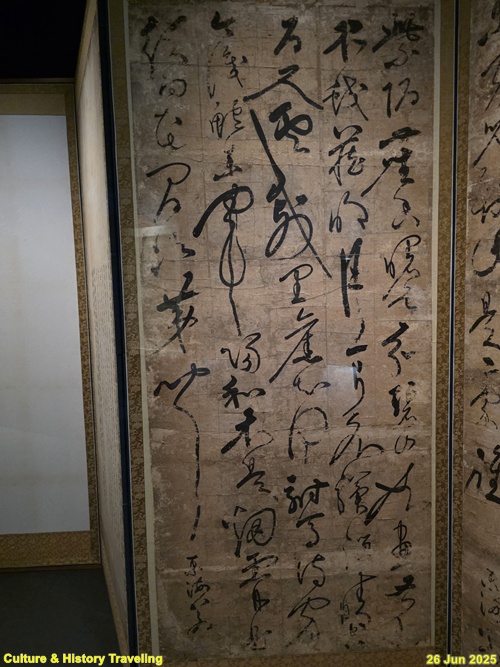

<권벌 종가 유묵>(보물) 중 장필진묵이다. 중국 명나라 서예가 장필이 직접 쓴 글씨라 권벌이 사신으로 갔을 때 북경에서 구입한 것이다. 16세기 조선의 초서에 큰 영향을 준 작품이다.

조선으로 전래된 명나라 초서 병풍

16세기 전반, 중국 명나라 서예가 장필의 글씨가 조선에 전해졌다는 것을 보여주는 귀한 초서 작품입니다. 이 병풍은 문신 충재 권벌이 사행시에 북경에서 구입한 것입니다. 획마다 움직임이 강하고, 화면 전체에 리듬감과 생동감이 살아 있습니다. 이런 장필의 초서는 조선 서예에 큰 영향을 주었습니다. 자암 김구, 고산 황기로 등과 같은 16세기 대표적인 초서 명필들이 장필의 필법을 바탕으로 자신만의 서풍을 발전시켰습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

묵墨, 인문으로 세상을 물들이다

유교를 통치 이념으로 삼은 조선이 건국되면서 사람의 수양과 도덕을 중시하는 인문스文시대가 열렸습니다. 사대부들은 시와 글씨, 그림에 자신의 이상을 담았습니다. 그들이 남긴 글과 그림은 조선을 물들이며 문文의 힘으로 세상을 다스리는 문치의 바탕이 되었습니다. 검지만 오색을 담은 먹은 사대부의 내면을 은유적으로 드러내는 도구로, 자연과 만나며 더 깊은 의미를 지니게 되었습니다. 수묵산수화의 풍경은 단순한 경치가 아니라 사대부가 꿈꾼 이상세계이자 내면을 확장하는 창이었습니다. 2부에서는 서화를 통해 사대부들이 바라본 세계와 품었던 인문정신을 들여다봅니다. 한 점 한 점에 담긴 그들의 생각과 마음을 따라가며 그 시대의 풍경을 함께 느껴보시기를 바랍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

훈민정음(국보)은 세종 때(1446년) 한글을 창제한 후 왕의 명령으로 정인지 등 집현전 학사들이 저술한 한문해설서이다. 책이름은 ‘훈민정음’이며, 해례가 붙어 있어서 ‘훈민정음 혜례본’ 또는 ‘훈민정음 원본’이하 한다. 총 33장 3부로 구성되어 있는데, 1부는 훈민정음 본분을, 2부는 훈민정음 혜례를, 3부는 정인지의 서문이 실려 있다. 끝에 1446년에 반포했다고 기록되어 있다.

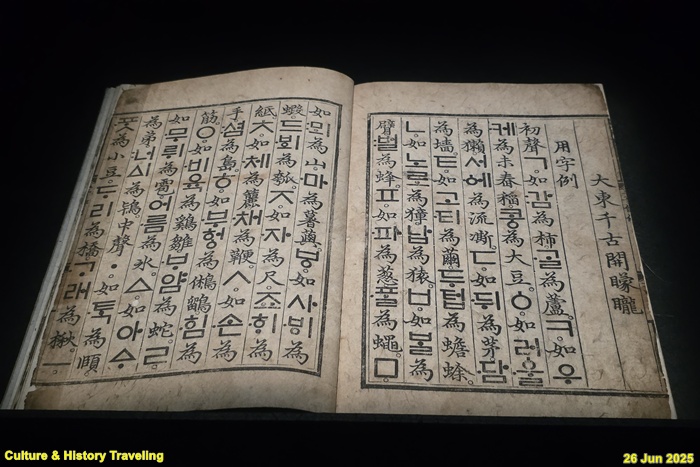

훈민정음 訓民正音, 조선 1446년, 종이에 목판 인쇄, 간송미술문화재단, 국보

세종이 1443년 새로운 글자인 훈민정음을 만들고, 1446년에 그 원리를 설명하기 위해 지은 책입니다. 글자의 원리를 해석하고 예를 든 내용解例이 실려 있어 ‘해례본’이라고 부릅니다. 세종이 직접 쓴 서문, 글자를 만든 원리와 소리를 설명한 글, 자음과 모음의 원리를 설명한 글이 실렸습니다. 당시 사용하던 단어로 한글의 표기를 설명한 부분에서는 조선 전기에 실제로 사용하던 한글 낱말을 찾아볼 수 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

- 안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년

- ‘보물 천자문 ’, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년

- ‘보물 황기로 초서 – 차운시 ’, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년

- ‘보물 황기로 초서 – 이군옥시 ’, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년

- OpenAI, <ChatGPT (GPT-5)>의 답변, 2025년 10월 26일 작성. (https://chat.openai.com)