화조.동물화는 꽃과 새, 동물을 그린 그림이다. 형태와 생태를 정확히 관찰하고 그렸으며, 새의 깃털, 짐승의 털결을 섬세하게 표현했다. 꽃처럼 아름답게, 나무처럼 싱싱하게, 바위처럼 의젓하게 그리고 그 속에서 정답게 노니는 동물들처럼 사람들도 서로 사랑하기를 바라는 마음이 깃들어 있다. 또 나쁜 일에서 인간을 보호하고 복을 불러온다는 의미도 있다. 산수화, 인물화와 함께 독자적인 화목으로 발전했으며, 궁중화원이나 문인화가들이 모두 즐겨 그렸다.

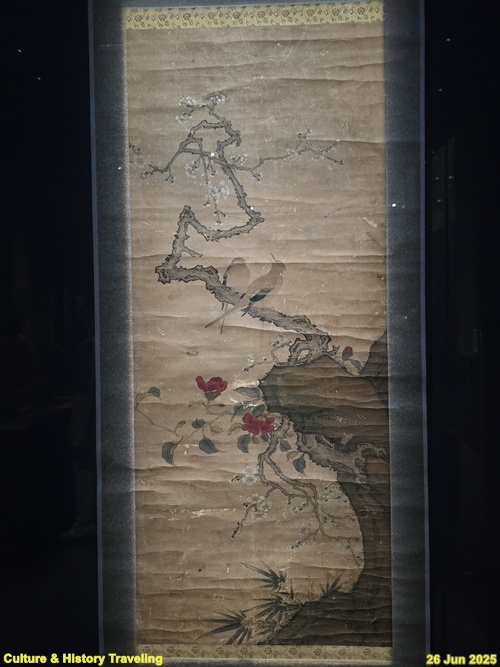

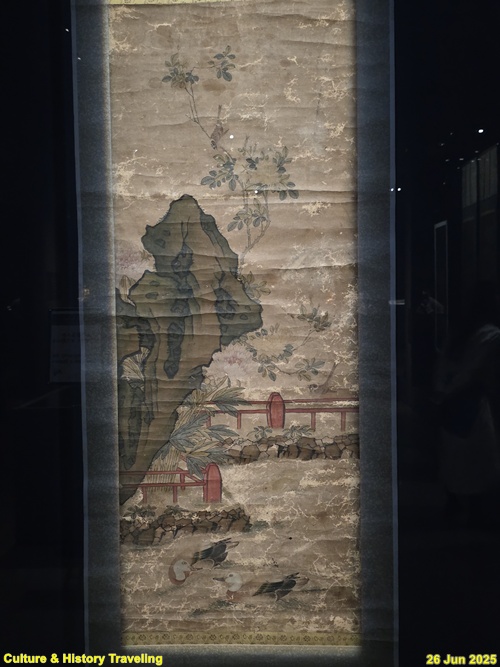

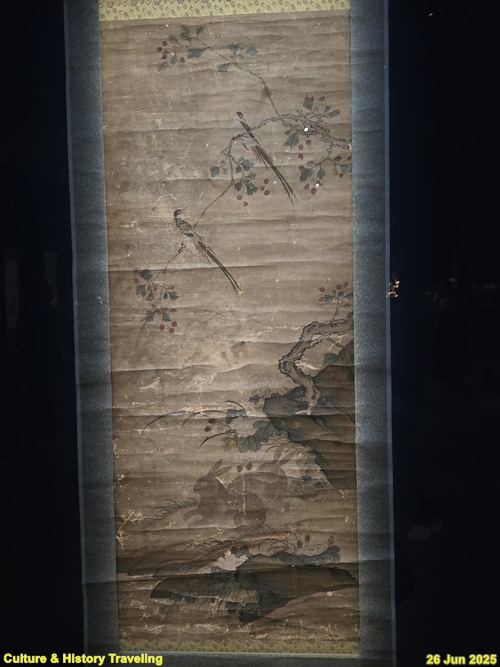

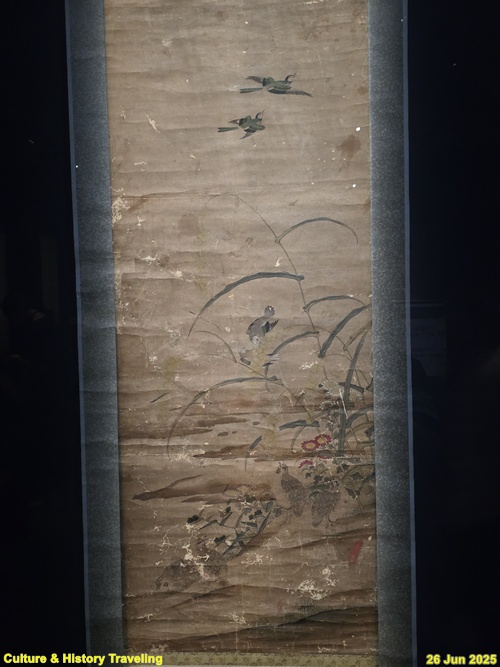

궁중 정원의 신기한 꽃과 새

문인화가 신참이 그린 네 폭 그림으로, 원래는 병풍이었을 것으로 추정됩니다. 각 폭마다 각종 동물과 꽃이 어우러져 있습니다. 1폭에는 매화와 동백꽃이 핀 가지 위에 동박새 한 쌍이 앉아 있습니다. 2폭에는 태호석과 장미를 배경으로 연못에서 오리 한 쌍이 노닙니다. 3폭은 꽃가지 위에 앉은 수대조綏帶鳥로 보이는 새 한 쌍과 그 아래에 토끼 한 쌍이 등장합니다. 4폭에서는 여문 조 이삭과 들국화가 가을 분위기를 물씬 풍깁니다. 신잠은 신숙주의 증손으로 태어나 관료로 활동했으나, 기묘사화로 유배를 당한 뒤 서화에 전념하게 되었습니다. (안내문, 중앙박물관 ㅡㄱ별전, 2025년)

십장생도(十長生圖)는 오래 사는 존재인 십장생을 그린 그림입니다. 인간이 무병장수 하기를 바라는 길상 회화의 대표 주제이다. 주로 왕실과 귀족의 장수, 평안, 복을 기원하는 장식화로 제작되었다.

장수와 왕실 번영의 염원

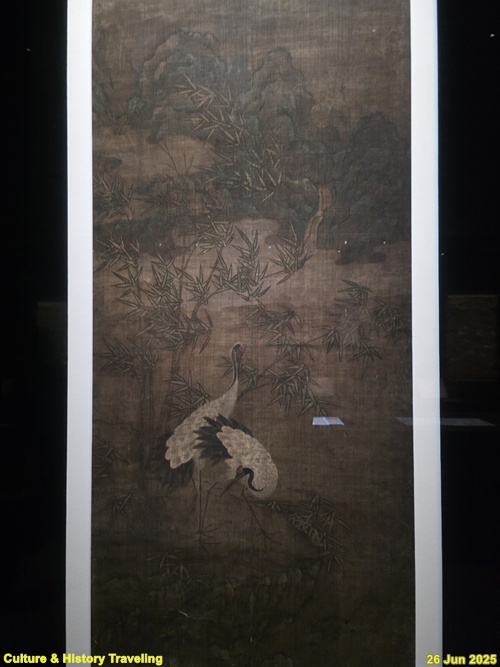

열 가지 장수의 상징물을 그린 그림입니다. 오른쪽 화면에는 해, 사슴, 영지버섯, 소나무가 있고, 왼쪽 화면에는 달, 학, 대나무, 거북이가 등장하며, 두 화면 모두에 산과 시냇물이 함께 그려져 있습니다. 특히 사슴은 하얀 털로 표현되어 있는데, 전설에 따르면 사슴이 1,500년을 살면 흰 사슴이 된다고 전합니다. 두 폭은 구름과 안개에 싸인 산으로 연결되어 있으며, 그 곁에 해와 달이 떠 있어 신비롭고 장엄한 분위기를 더합니다. 십장생도는 고려 말부터 그 기록이 나타나며, 조선시대에는 궁궐 장식이나 의례용 그림으로 자주 사용되었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

장수와 왕실 번영의 염원

이 작품은 열 가지 장수의 상징물을 그린 십장생도입니다. 오른쪽에는 해, 사슴, 영지버섯, 소나무가, 왼쪽에는 달, 학, 대나무, 거북이 배치되어 있습니다. 양쪽 모두 시냇물이 흐르며, 십장생도에서 흔히 볼 수 있는 산은 보이지 않습니다. 소나무 아래에는 암컷 사슴이 수컷 사슴 등에 몸을 기대어 누워 있는 서정적인 장면이 묘사되어 있으며, 왼쪽 하늘에는 그믐달이 걸려 있고 그 아래로 두 마리 학이 자리하고 있습니다. 이러한 십장생도는 개인의 장수는 물론 나라의 번영에 대한 염원을 담고 있는 상징적인 그림입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

상서로운 풍경

모시 두 장을 연결하여 화면을 만들고, 학과 거북, 대나무, 산과 폭포, 흰 구름이 어우러져 상서로운 분위기를 자아냅니다. 붉은 정수리와 정교한 깃털 표현이 돋보이는 학, 서기瑞氣를 내뿜는 거북의 생동감 있는 묘사, 금니를 더한 청록산수화 기법 등으로 보아 이 작품은 궁중에서 제작되었을 가능성이 큽니다. 학, 거북, 산수 등은 십장생도의 주요 소재이므로, 이 화면이 십장생도의 일부였을 가능성도 짐작할 수 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

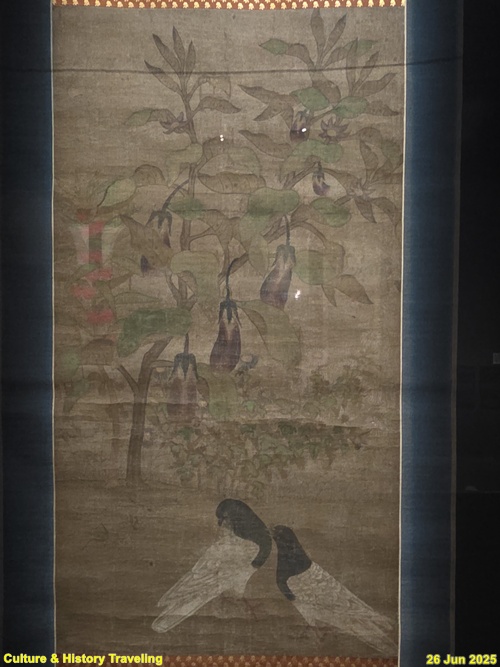

쌍조도(雙鳥圖)는 말 그대로 두 마리의 새를 함께 그린 그림이다. 단순한 자연 묘사가 아니라, 길상과 상징적 의미를 담고 있다. 특히 부부의 화합, 우정, 조화와 평안을 상징한다.

번영을 바라는 그림

풍성하게 열린 열매 가지 아래, 두 마리 새가 나란히 앉아 있습니다. 사선 방향으로 뻗은 가지가 화면 깊숙이 배치되어 구도에 자연스러운 깊이감을 더합니다. 탐스럽게 익은 보랏빚 가지 주변에는 국화, 봉선화 등 다양한 꽃들이 어우러져 화사하고 생동감 있는 분위기를 자아냅니다. 다산과 풍요를 떠올리게 하는 열매와 꽃들은 이 그림이 단순한 자연 묘사를 넘어 길상적인 의미를 담고 있음을 알려줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

‘매 그림’은 사냥에 사용되는 맹금류를 그린 그림으로, 주로 무인의 기개와 왕권의 위엄을 상징하는 주제였다. 조선 초기 왕들은 매사냥을 국가적 행사로도 활용했으며, 그 과정에서 매를 그린 그림이 왕실 권위와 무예 정신을 상징하는 회화 주제로 발전했다. 실제 매의 생김새를 세밀하게 관찰하여 눈빛, 깃털, 발톱의 긴장감을 생생하게 묘사했으며, 매의 강한 부리와 날카로운 눈매, 단단한 다리의 근육 표현을 통해 역동성과 생명력을 강조했다.

충신을 상징하는 매

횃대 위에 매 한 마리가 앉아 있습니다. 단단한 부리, 매서운 눈, 발끝의 날카로운 발톱은 섬세한 필치로 정교하게 표현되어 있습니다. 꼬리 깃에는 ‘시치미’라 불리는 표식이 달려 있는데, 이는 주인 있는 매라는 뜻입니다. 이암은 세종의 넷째 아들 임영대군의 증손으로 특히 동물 그림에 능했던 화가입니다. 매는 예로부터 충신을 상징하는 동물로 여겨졌는데, 횃대에 묶여 있는 매는 왕에게 바른말을 하며 간신을 물리치는 신하의 상징으로 해석되기도 합니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

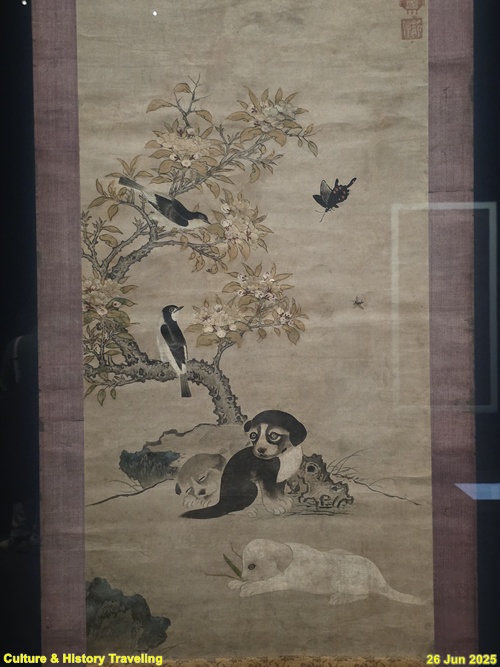

이암은 세종의 넷째 아들 임영대군의 증손으로 특히 동물 그림에 능했던 화가이다. 동물그림에 뛰어났으며, 조선 영모화(翎毛畵)의 시초로 평가받고 있다. 그으느 단순한 사실 묘사를 넘어, 생명감과 정서를 담은 자연 표현으로 유행했다. 대표작으로는 <화조구자도>, <화하구자도>, <모견도>, <가응도> 등이 있다.

왕실에서 기르는 동물

흰 꽃이 흐드러지게 핀 나뭇가지 아래, 강아지 세 마리가 쉬고 있습니다. 얼굴 아래 반점이 있는 갈색 강아지는 무언가를 응시하고, 그 뒤로 흰둥이와 검둥이는 꼭 붙어 잠들어 있습니다. 이암은 강아지의 윤곽선과 콧수염만 아주 가는 선으로 그리고, 얼굴과 몸통은 먹의 진하고 옅음을 조절해 표현하였습니다. 순하고 천진한 이암의 개 그림은 일본에도 영향을 주어, 다와라야 소타쓰, 요사 부손 등 일본 화가들이 그의 작품에서 영감을 받았습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

꽃나무 위 새와 강아지

한 쌍의 새가 앉아 있는 나무 아래 강아지 세 마리가 평화롭게 쉬고 있습니다. 화면 맨 앞에 있는 강아지는 벌레를 입에 문 채 엎드려 있고, 다른 두 마리는 나무 그늘 아래에서 각각 잠을 자거나 먼 곳을 바라보며 앉아 있습니다. 강아지는 윤곽선을 쓰지 않고 먹의 진하고 옅음을 조절하여 칠했지만, 나무는 형태를 또렷하게 드러내기 위해 선으로 윤곽을 그려 넣었습니다. 또한 껍질의 울퉁불통한 질감을 살린 나무 표현은 이암의 특징적인 기법입니다. 배경을 생략하고 나무와 새, 강아지만을 그려 소재에 자연스럽게 집중하게 합니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

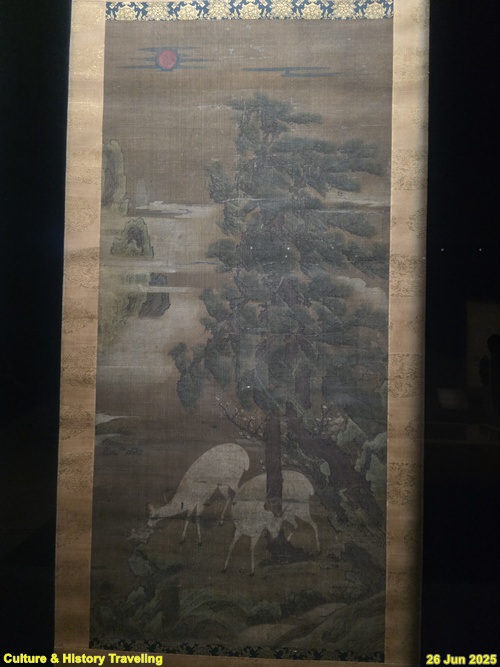

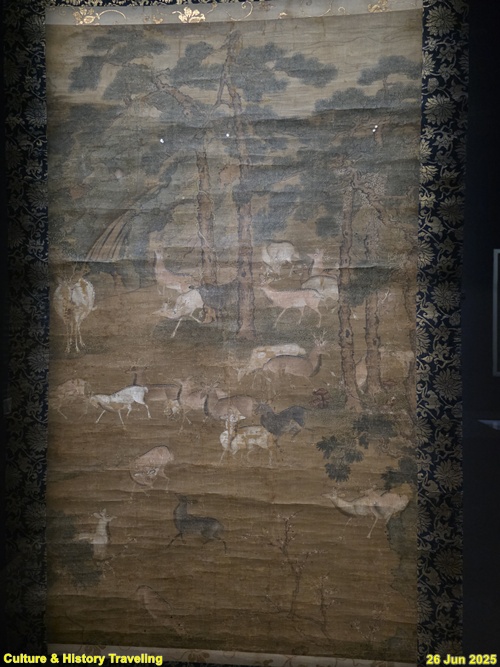

〈백록도(百鹿圖)〉는 ‘많은 사슴을 그린 그림’이라는 뜻으로, 사슴을 주요 소재로 한 그림이다. 조선 시대에는 장수, 부귀, 길상의 의미를 담은 상징화로 그려졌다. 조선 전기에는 송대 화풍의 영향을 받은 사실적 묘사가 특징이다.

장수와 복을 바라는 그림

백 마리 사슴을 그린 백록도입니다. 사슴을 일컫는 한자 록鹿은 복록福感의 록終과 음이 같아 백록은 ‘많은 복’을 뜻하거나 장수를 상징합니다. 화면에는 백마리가 아닌 29마리의 사슴이 등장하여 이 작품은 백록도의 일부로 추정됩니다. 사슴들은 저마다 다른 모습으로 생동감 있게 그려져 있는데, 새끼와 함께 걷는가 하면 뿔을 맞대거나 땅의 풀을 뜯기도 합니다. 사슴의 몸 전체는 색의 농담을 조절하여 칠한 뒤, 검은 선으로 털을 한 올씩 성글게 그려 넣어 자연스러운 질감을 살렸습니다. 곳곳에 매화가 피어 있어 봄기운을 물씬 느끼게 합니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

영원한 조선을 꿈꾸다

조선 전기 궁궐은 아름답고 상징적인 그림들로 꾸며졌습니다. 나라가 평안하고 왕이 오래 살기를 바라는 마음, 태평한 세상이 이어지기를 바라는 기원이 담겨 있었습니다. 특히 자연에서 복을 상징하는 존재들을 그림에 담아 좋은 기운이 깃들길 바랐습니다. 이처럼 궁궐 안에 그려진 그림은 단순한 장식을 넘어 조선이 오래도록 번영하는 마음을 담은 상징적 표현이었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

조선 전기 나전칠기는 왕실 용품이나 왕실의 하사품, 외국과 교류에서 예물로 사용되는 고급 물품이었습니다. 이 상자는 고려 나전의 전통을 기반으로 변화의 모습을 보여주는 작품입니다. 국화와 모란 넝쿨무니, 세부를 선각으로 묘사하는 모조법, 넝쿨 줄기와 경계선에 사용된 금속 등은 고려시대의 전통입니다. 그러나 고려시대에 비해 무늬의 규칙성과 밀집도가 낮아지고 넝쿨 흐름이 보다 유연해지면서 부드러운 느낌을 줍니다. 각 면의 무늬가 옆으로 연결되어 있는데 이는 조선 전기 나전칠기에 나타나는 새로운 표현 방식이기도 합니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

주름질로 작은 꽃과 넝쿨무늬를 만들고 줄기는 금속으로 표현하는 고려 나전칠기의 특징이 나타납니다. 그러나 모란 넝쿨무늬는 고려시대 도안화된 무늬에 비해 사실에 가깝게, 바람에 흩날리는 듯 표현되었습니다. 무늬 사이의 여백을 충분히 둔 점은 이를 돋보이게 하는 장치가 되었습니다. 고려와 조선을 연결하는 과도기적 작품이지만 조선 전기 나전칠기의 새로운 풍조가 뚜렷하게 나타납니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

조선 전기 나전칠기의 새로운 전통을 보여주는 작품입니다. 크기가 커진 모란무늬는 활짝 핀 형태와 봉오리 형태 두 종류이며 줄기는 굵고 짧게 잘라낸 자개를 이어 붙였습니다. 이는 꽃무늬와 적절한 균형을 이룹니다. 넝쿨 잎도 굴곡진 형태로 바람에 흩날리듯 표현되었는데 보다 더 사실적인 묘사를 시도하여 새로운 전통을 만들어가는 조선 장인의 의도가 보입니다. 꽃이나 잎에는 인위적으로 균열을 낸 타찰법이 사용되었는데 이 역시 조선 전기 나전칠기의 특징 중 하나입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

<출처>

- 안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년

- ‘보물 이암 필 화조구자도 ’, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년

- OpenAI, <ChatGPT (GPT-5)>의 답변, 2025년 10월 26일 작성. (https://chat.openai.com)