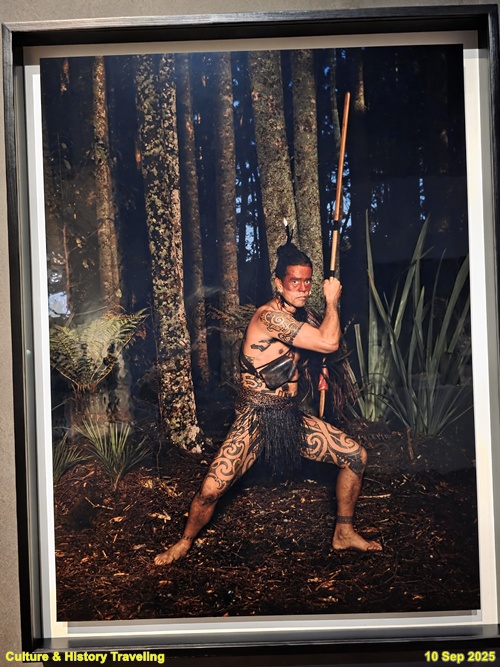

오세아니아 사람들의 장신구는 단순한 ‘꾸미기’가 아니라 신앙·정체성·사회적 지위·조상과의 연결 등 삶의 거의 모든 측면을 담아낸 중요한 문화 요소이다. 장신구는 힘.권위.영적 능력를 상징하는 마나(mana)나 신성함.금기를 나타내는 타부(tapu)를 표현하고 있다. 각 섬, 부족, 씨족은 고유한 문양과 형태를 가지고 정체성 및 보족 소속의 표식 역할을 했다. 멜라네시아와 폴리네시아에서는 장신구가 교환 경제의 핵심 물품이었다. 또한 장신구는 조개껍질, 산호, 고래뼈, 상어이빨 등으로 만들어져 자연 환경과 미적 감각이 반영되어 있다.

자개로 무지개 뱀과 물을 형상하는 무니를 넣었습니다. 무지개뱀은 날씨 변화로 재생과 다산을 주관하는 신성한 존재로 여러 지역에서 숭배되었습니다. 전통적인 형태와 무늬는 오늘날까지 여러 예술가들에게 영감을 줍니다. 위에는 머리카락으로 만든 끈을 달았습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

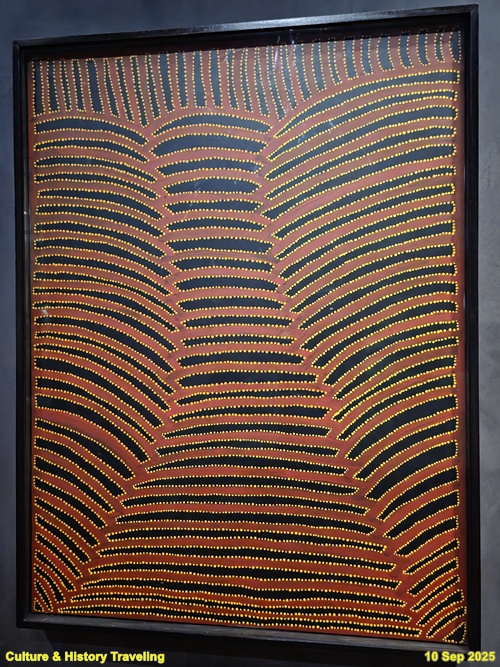

오스트레일리아 원주민 예술을 대표하는 작가 에밀리 캄 응와레이의 작품입니다. 여성이 의식 때 땅과 조상과의 연결을 기리며 손가락으로 어깨와 가슴에 그려 넣던 전통무니를 표현했습니다. 오스트레일리아 원주민 사회에서는 모든 사람이 조상이 창조한 땅과 연결되어 있으며, 그 땅을 지킬 책임이 있다고 믿습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

강력한 방어력을 가진 전사용 부적입니다. 타파(tapa) 끈으로 목에 걸면 용기와 힘을 주고 해로운 영혼의 침입으로부터 막아준다고 합니다. 귓불에 구멍을 낸 얼굴과 긴 비둘기 깃털을 톱니 모양으로 엮은 몸통으로 이루어져 있습니다. 파푸아뉴기니 애드미럴티 제도에서만 제작되는 독특한 조각입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

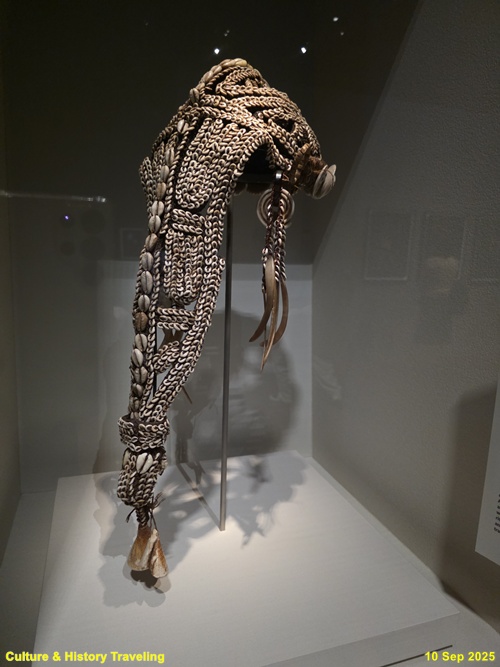

등나무 껍질을 세로로 엮고 파리나리움 열매에서 얻은 수지로 단단히 고정한 뒤 아래는 유럽산 진주 장식을 달았습니다. 이 장신구는 남편을 잃은 여성만 착용할 수 있습니다. 상을 치르는 동안 여성은 고인의 머리카락을 진주 장식 주머니에 넣어 다니는데, 이는 애도의 표현이자 망자를 연결하고 기억하는 상징적 행위입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2024년)

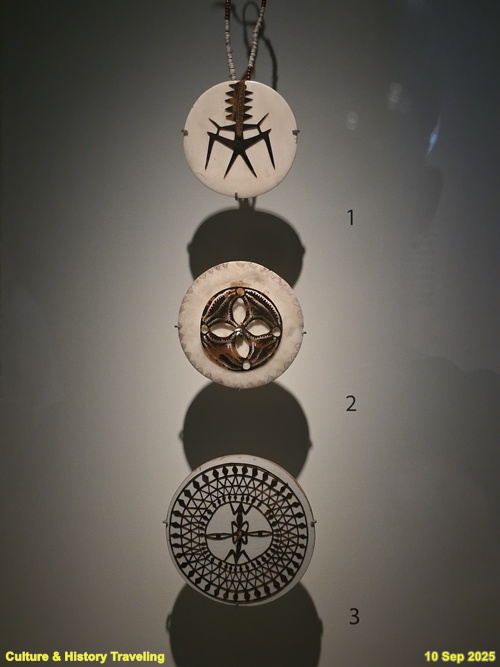

1 불멸을 상징하는 장신구/테마

‘테마’는 조개껍데기를 둥근 원반 형태로 깎아 광을 낸 장신구로 ‘달’을 뜻합니다. 표면에는 가다랑어 비늘을 형상화한 무늬를 넣었습니다. 의식을 치를 때 조개껍데기 자개, 거북 등딱지 등을 착용하면 불멸의 영혼이 깃든다고 합니다. 이와 같은 펜던트는 높은 지위의 남성이 착용했던 것으로 종종 망자와 함께 묻히기도 했습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

3 유럽 도기를 활용한 장신구/고르 우나우

조개껍데기 대신 유럽 도자기로 만든 장신구입니다. 유럽과 교류하며 새로운 재료를 수용한 모습을 살펴볼 수 있습니다. 전통 기법과 외래문화가 자연스럽게 융합된 사례로 재료의 특징을 잘 활용해 장신구의 완성도를 높였습니다. 가슴이나 머리를 장식했던 것입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

세픽 지역에서 자개 목걸이는 매우 귀한 장신구입니다. 결혼하는 신부 또는 통과의례를 치르는 소년은 초승달 모양의 자개 목걸이를 착용했습니다. 자개 목걸이는 장신구로 뿐만 아니라 사회경제적 교류 수단으로도 사용되었는데, 제작 장소가 멀리 떨어져 있을수록 귀하게 여겼습니다. (안내문, 중앙박무관 특별전, 2025년)

2 여자들의 팔찌/사그나

광택을 낸 조개껍데기를 식물성 섬유 틀에 세 줄로 쌓아 만든 장신구입니다. 남성이 만들고 여성이 한 쌍씩 착용합니다. 귀중한 재산으로 어머니가 딸에게 대대로 물려주는 유산입니다. 전도(顚倒) 의식처럼 성의 역할이 바뀌는 특별한 의례에서는 남성이 여성으로 분장해 이 팔짜를 착용하고 의례를 진행하기도 합니다. (안내문, 중앙박무관 특별전, 2025년)

3 악어 장식 남성용 팔찌/탐포

이아트물족에게 악어는 지구의 기원이 되는 토템입니다. 남성들은 악어처럼 강인하고 거침없는 존재가 되기를 바랐습니다. 입을 벌린 악어 형상으로 제작한 팔찌는 통과 의례를 주관하는 권위를 상징합니다. 거북 등딱지에 석회를 발라 조각을 선명하게 했습니다. 거북 등딱지는 세픽강 하구 부족과의 교역을 통해 얻은 것 입니다. (안내문, 중앙박무관 특별전, 2025년)

1 용맹함을 보여주는 입 장신구/카라훗,

통과 의례 마지막 날 소년이 착용하는 입 장신구입니다. 전사의 신분과 투지를 상징합니다. 전쟁 중에는 등에 달기도 했는데, 구부러진 돼지 이빨이 전사의 영혼을 보호해 준다고 믿었습니다. 위엄을 드러냄으로써 전사의 의지와 용맹함을 과시하는 역할을 합니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

조개껍데기, 바다달팽이 껍데기, 자개, 유럽산 단추 등을 엮어 만듭니다. 장식의 뒷부분에는 조상과 남성의 세계를 상징하는 악어 형상을 표현했지만, 장신구 자체는 여성을 상징합니다. 이아트물족의 전도해뼈의식에는 남성이 이 머리 장식을 쓰고 젊은 여성 조상의 모습으로 등장해서 공동체의 전통과 신화를 재현합니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

1 상류층 여성의 팔찌

지위 높은 여성들이 착용했던 장신구로 양팔에 수십 개를 겹겹이 끼웁니다. 팔 전체를 불투명한 원기둥으로 감싼 듯 인상적인 모습을 연출합니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

향유고래 이빨이나 조개껍데기는 바다에서 얻은 견고하고 영속적인 재료로 주변 섬과의 교역에서도 중요한 가치를 지닙니다. 19세기 피지에서는 이와같은 재료로 만든 장신구가 활발히 제작되었습니다. 1870년대 처음으로 이런 장신구를 본 유럽인들은 피지의 전통 예술과 문화에 깊은 관심을 가졌습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

마르키즈 제도의 장신구는 섬세한 미감과 정교한 제작 기술을 잘 보여줍니다. 수천 개의 돌고래 이빨에 구멍을 내고 코코넛 섬유 끈으로 꿰었습니다. 바다와 땅을 상징하는 두 재료의 결합은 두 세계의 만남을 뜻합니다. 머리는 마나가 깃든 가장 신성한 신체 부위로 머리 장식은 신과의 연결을 의미합니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

녹색 편암으로 만든 도끼날에 돼지기름을 바르고 난초 섬유를 땋아 만든 끈으로 장식 했습니다. 뉴기니 서쪽 산악지대에 거주하는 다니족에게 도끼날은 공동체 사이에 주고 받는 여성을 상징합니다. 결혼식 또는 장례식 답례품으로 사용되었는데, 이것은 1990년경 족장 ‘쿠룰루(Kurulu)’의 사망 후 열린 교환의식을 위해 제작한 것입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

방패는 보호 역할 뿐 아니라 신호를 보낼 때도 사용합니다. 사람들은 같은 부족의 사람이 죽었을 때나 복수를 결심하고 전쟁에 나설 때 자신이 매우 강하고 위험한 존재라는 것을 알리기 위해 방패에 특별한 기호를 그려 넣었습니다. 영혼이나 초자연적 힘을 표현한 것 같습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

아스맛족에게 머리 사냥은 생명력과 용기를 얻어 부족의 생존과 번영을 유지하는 중요한 의식이었습니다. 전사들은 사냥에 앞서 방패를 ‘의식의 집’ 앞에 세워두고 밤새 북소리에 맞춰 춤을 추며 사기를 높였습니다. 이 의식은 부족의 결속을 다지는 과정이자 죽음으로 흔들린 세계의 균형을 조상의 힘으로 바로잡는 행위였습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

공동체를 연결하는 예술

오세아니아에서 교환은 공동체를 연결하는 중요한 방식이었습니다. 사람들은 선물을 주고받으며 관계를 맺고, 명예나 권력을 얻기도 했습니다. 조개 깃털, 도자기, 연옥 등 귀한 물건은 제작 과정의 정성이나 유통 방식, 그리고 의례에서 지닌 영적 의미에 따라 가치가 달라 졌습니다. 공동체의 사회적 균형을 유지하는데 필요했던 적대적 교류로 전쟁이나 머리 사냥은 지위와 귀중한 물품을 획득하는 수단이기도 했습니다. 시간이 흐르며 교환은 물건을 넘어 문화와 양식을 주고받는 형태로 확장되었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

오스트레일리아 원주민 여성은 ‘산속의 악마’또는 ‘아른케스트’라 불렸던 가시도마뱀의 무늬를 몸에 그리고, 머리에 검은 띠를 두르는 ‘아웰예(Awelye)’의식을 행했습니다. 황토가 재생되며 문화가 이어지기를 기원했던 것으로 작가 글로리에 페티야레는 언덕을 내려다보는 여성을 묘사해 조상, 땅, 신화와의 연결을 보여주고자 했습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년>

섬.. 그리고 사람들

오세아니아의 장신구는 단순한 장식을 넘어, 섬에서 살아온 사람들의 기억과 전통을 담고 있습니다. 자개, 고래 이빨, 깃털, 조개껍데기 등 다양한 자연 재료가 조화를 이루며, 착용자의 움직임에 따라 빛과 생동감을 더합니다. 장신구는 한 사람의 위치와 정체성을 말없이 드러내는 상징이자 언어였습니다. 정성스럽게 꼰 섬유와 오랜 시간 다듬은 단단한 재료에는 손의 기억과 세대의 기술이 담깁니다. 귀한 재료로 만든 장신구는 마나, 곧 영적인 힘과 권위를 상징하며, 개인의 것이자 공동체 질서를 보여주는 문화적 표식이 되었습니다. 탄생, 성인식, 전쟁, 장례 등 삶의 중요한 순간마다 장신구는 자연과 조상, 공동체를 잇는 매개로 사용되었습니다. 오늘날에도 장신구를 만들고 착용하며 전통과 정체성을 이어가고 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

<출처>

- 안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년

- OpenAI, <ChatGPT (GPT-5)>의 답변, 2025년 11월 19일 작성.