송광사는 수행을 중심으로 하는 수행도량으로 다양한 불교경전들을 소장하고 있다. 조계종의 근본경전인 금강경을 비롯한 많은 경전들과 한글창제 이후 한글로 번역한 다양한 언해본 불경 등이 있다. 그 중 경패(보물 175호)는 고려시대 대장경을 보관하기 위해 만들었던 꼬리표로 그 제작수법이 뛰어나며 역사적인 가치가 높은 유물이다.

경전

경전이란 부처님이 설한 교법과 그것을 기록한 불교성전을 말한다. 범어로 ‘수트라(Sutra)’라고 하며 크게 경(經).율(律).논(論) 세가지로 분류된다. 경은 석존이 설한 가르침이며, 율은 수행사문과 재가 신도들이 지켜야 할 계율 및 규약이며, 논은 경전의 가르침을 연구하고 주석한 것이다. 분량은 84,000법문으로 그 종류와 내용이 방대하며 그 중 초기경전은 부처의 생생한 육성을 그대로 담은 경전이며 대승경전은 부처의 말씀을 사상적으로 담은 경전이다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)경전의 탄생

부처님께서 이 세상에 머무신 동안에는 당신의 가르침을 암송하거나 기록할 필요가 없었지만 열반에 드신 후 제자들에게는 부처님의 정확한 가르침을 기억하고, 또 후대에 전승할 막중한 의무가 있었기에, 제자들을 중심으로 가르침을 결집하였으며 이렇게 경전이 탄생하였다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)

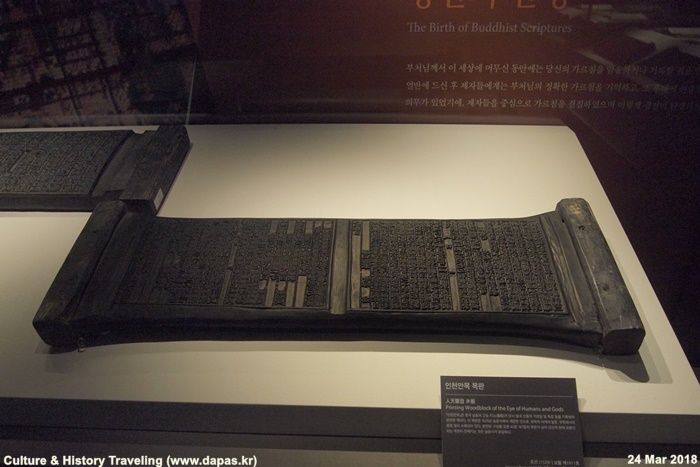

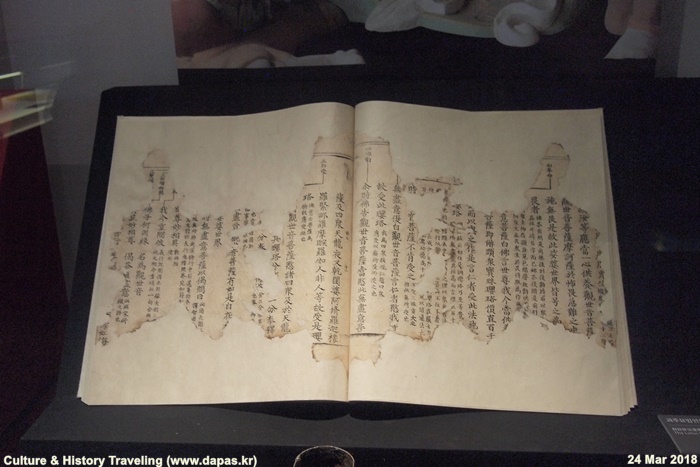

인천안목 목판, 보물, 조선 1529년

인천안목 목판, 보물, 조선 1529년

『인천안목』은 중국 남송의 고승 지소가 당시 중국 선종의 가르침, 특징 등을 기록하여 편찬한 책이다. 이 목판은 1529년 송광사에서 개판한 것으로, 유학자 이색의 발문, 무학대사의 증명 등이 수록되어 있다. 완전한 구성을 갖춘 42판 167장의 목판이 남아 있으며 현재 모본이 되는 목판이 전해지는 것은 송광사가 유일하다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)

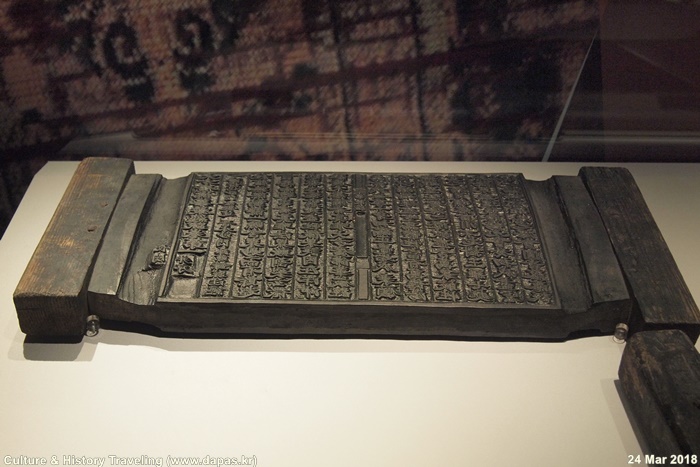

대방광불화엄경소 목판, 보물, 조선 1635년

대방광불화엄경소 목판, 보물, 조선 1635년

『대방광불화엄경소』는 대승경전의 하나인 『화엄경』을 중국 당나라 징관이 주소하고 여기에 송나라 정원이 주해한 교장류의 일종이다. 일반적으로 『대방광불화엄경』은 줄여서 화엄경이라 통칭되기도 하며, 부처와 중생이 둘이 아니라 하나라는 것을 중심사상으로 하고 있다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)

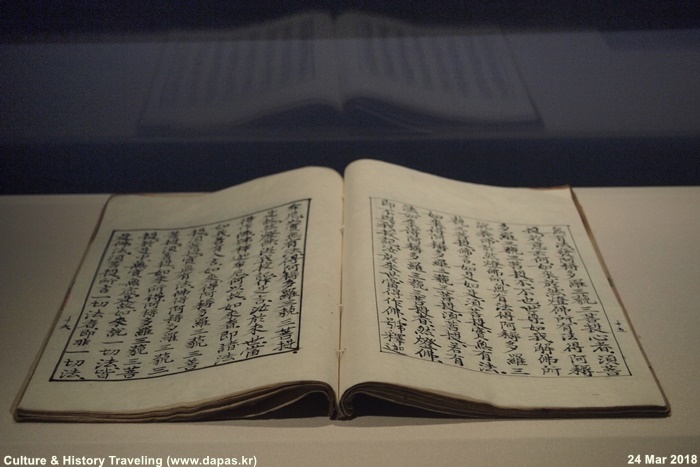

금강경

『금강경』은 『금강반야바라밀경』의 약칭으로 금강과 같이 견고하여 능히 일체를 끊어 없애는 진리의 말씀이라는 뜻이다. 공(空)사상의 기초가 되는 경전이자 조계종의 근본 경전이며 선종에서 특히 중요하게 생각하는 경전이다. 경전은 공의 이치를 가장 잘 터득하고 있었다는 수보리존자와 부처님이 문답식의 대화를 전개해가는 구성으로 되어 있다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)

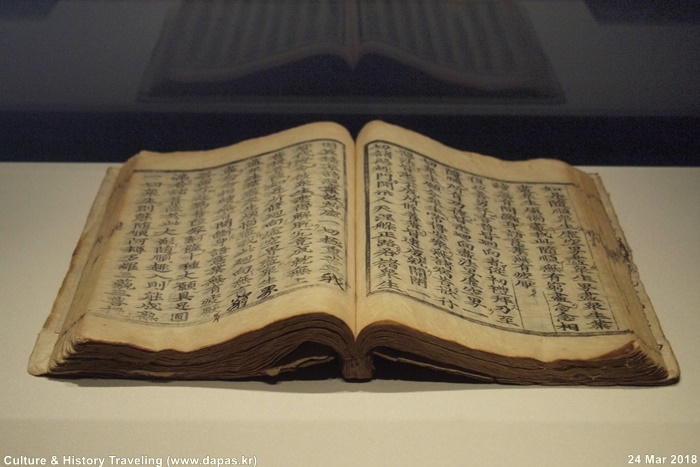

금강반야바라밀경, 조선 1570년

금강반야바라밀경, 조선 1570년

금강반야바라밀경, 조선 1660년

금강반야바라밀경, 조선 1660년

금강반야바라밀경 경판, 조선 1618년

금강반야바라밀경 경판, 조선 1618년

금강반야바라밀경, 조선 1618년

금강반야바라밀경, 조선 1618년

금강반야바라밀경 경판, 조선 1618년

금강반야바라밀경 경판, 조선 1618년

송광사 경패, 보물, 고려

송광사 경패, 보물, 고려

경패는 대장경을 보관하기 위하여 제작된 경질이나 목함의 곁에 달아 그 안의 경전에 수록된 내용을 식별하기 위해 부착했던 꼬리표이다. 이 경패는 제6세 원감국사께서 강화도 선원사의 거란본대장경을 송광사로 이운할 때 함께 옮겨져 온 것으로 건란본대장경 외부에 달아두었던 것이다. 조각의 정교함이나 그 수법이 매우 뛰어나 우리나라에서 몇 안되는 유물이다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)

한글로 보는 말씀, 불교서 언해

언해본이란 한문으로 된 경전을 한글로 번역한 책으로 1443년 훈민정음 창제 이후 등장하기 시작했다. 언해사업 초기에는 불교서적을 중심으로 번역이 활발히 이루어졌으며 「석보상절」은 그 가운데 간행된 최초의 불교 언해본이다. 이후 세조는 간경도감을 설치해 불경 언해에 힘을 쏟았으며 이때 『월인석보』, 『능엄경언해』, 『법화경언해』, 『선종영가집언해』, 『아미타경언해』, 『금강경언해』, 『반야심경언해』 등이 간행되었다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)

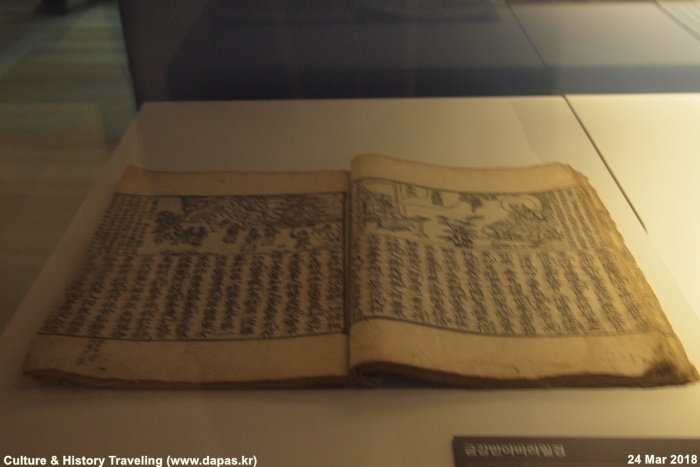

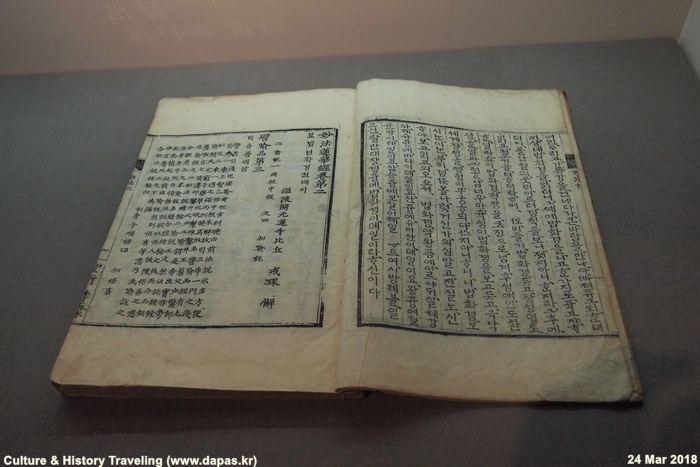

묘법연화경언해, 조선 1799년

묘법연화경언해, 조선 1799년

오대진언집언해, 조선 1538년

오대진언집언해, 조선 1538년

다양한 부처님의 말씀

부처님의 말씀을 통틀어 일체경 또는 대장경이라고 한다. 크게 근본경전과 대승경전으로 나뉘는데 근본경전에는 『법망경』, 『법구경』, 『숫타니파타』, 『자타카』, 『백유경』, 『유교경』, 『미린다왕문경』 등이 있다. 대승경전에는 대승불교 초기 『대품반야경』, 『소품반야경』을 비롯해 『대반야경』, 『반야심경』, 『금강경』, 『관음경』, 『무량의경』, 『유마경』, 『화엄경』, 『무량수경』, 『관무량수경』, 『아미타경』 등의 다양한 말씀이 있다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)

유미힐소설경, 조선 1854년

유미힐소설경, 조선 1854년

5세기초 구지국 출신의 학승 구마라집이 번역하였다. 총3권14품으로 구성된 이 경은 출가하여 불도를 닦는 비구들보다 재가불자인 유마힐이 부처님이 깨달은 신비한 교리를 더 잘 알고 있다는 내용을 담고 있다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)

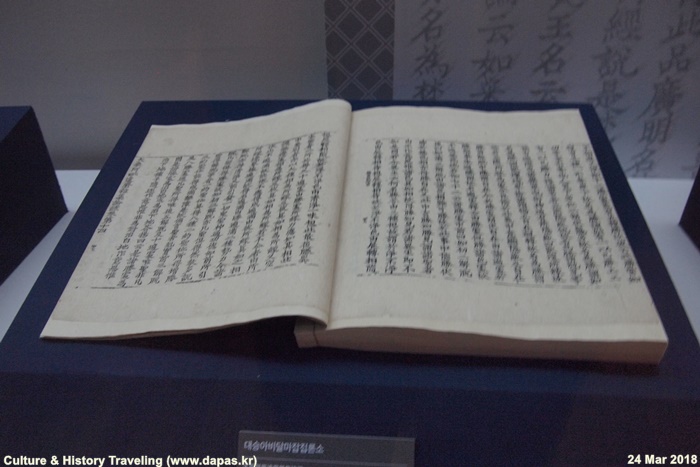

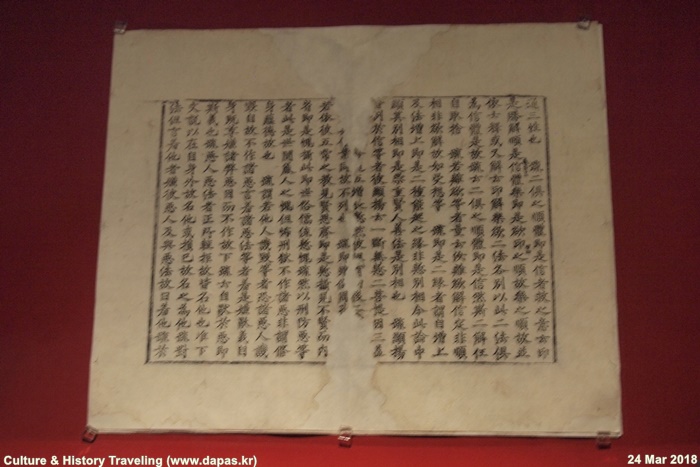

대승아비달마잡집론소, 보물, 조선 1461년

대승아비달마잡집론소, 보물, 조선 1461년

이 책은 아비달마잡집론에 신라의 현범이 해설을 붙인 것으로, 부처님의 열반에 관해 설명한 책이다. 전체 16권 중 권13과 권14를 각기 1책으로 묶은 것으로 책의 끝에 고려 선종 10년(1093)에 만들었다는 기록이 있어 원래 교장의 하나로 만들어졌음을 알 수 있다. 조선 세조 때 간경도감에서 교장을 원본으로 하여 다시 목판에 새긴 후 찍어냈다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)

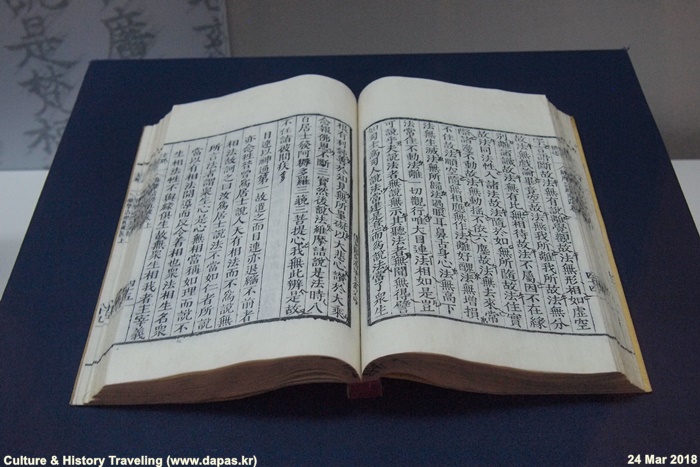

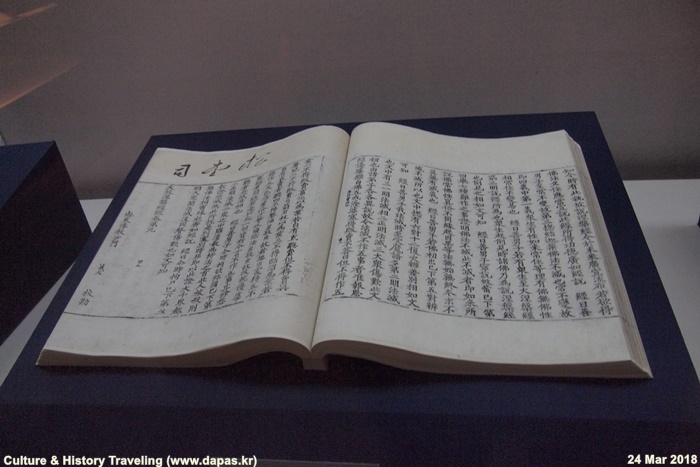

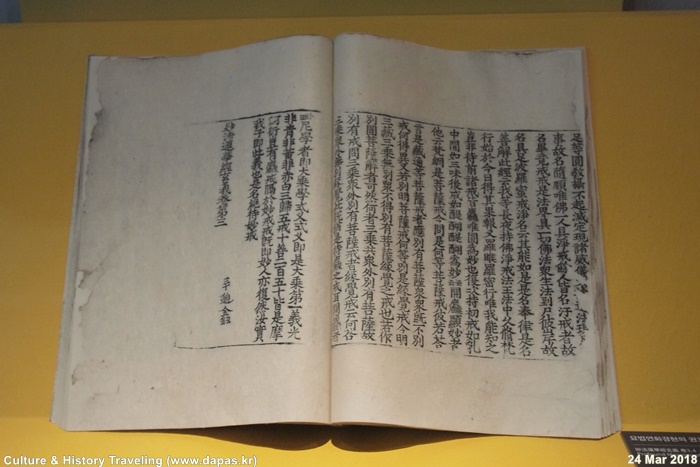

대반열반경소, 보물, 조선 1461년

대반열반경소, 보물, 조선 1461년

『대반열반경』은 부처님의 열반을 다루고 있는 경전으로, 중생들에게 열반을 종교적.철학적으로 같이 이해시키기 위해 만든 것이다. 고려 숙종 4년(1099)에 대각국사 의천이 각국에서 구해온 불경을 간행한 숙장경을 조선 세조 때 간경도감에서 다시 새긴 것이다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)

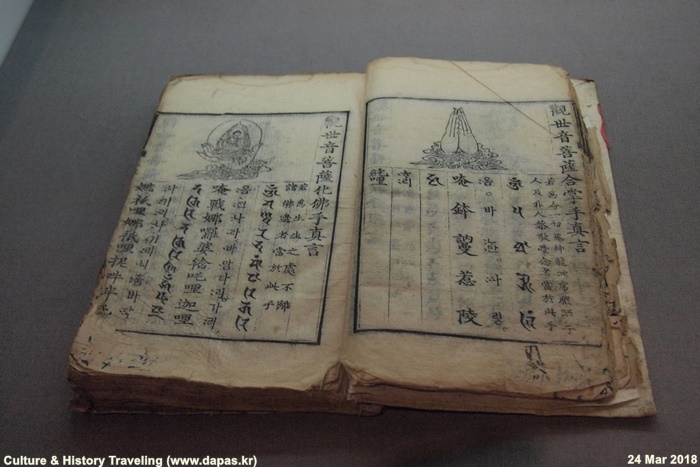

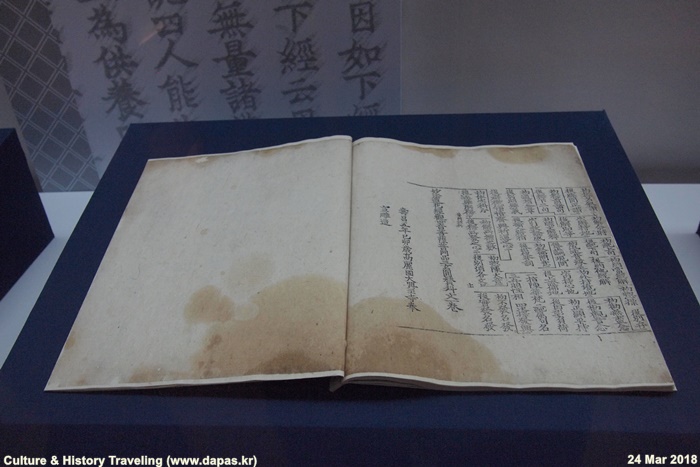

묘법연화경관세음보살보문품삼현원찬과문,보물, 조선 1461년

묘법연화경관세음보살보문품삼현원찬과문,보물, 조선 1461년

묘법연화경은 줄여서 ‘법화경’이라고 부르기도 하며, 부처가 되는 길이 누구에게나 열려있다는 것을 기본사상으로 하고 있다. 이 책은 법화경 28품 중에서 제25품인 관세음보살보문품을 송나라 시효가 알기 쉽게 풀이하여 쓴 책이다. 책 끝에는 고려 숙종 4년(1099)에 만들어졌다는 기록이 있으나 조선 세조 때 간경도감에서 다시 펴낸 것으로 보인다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)

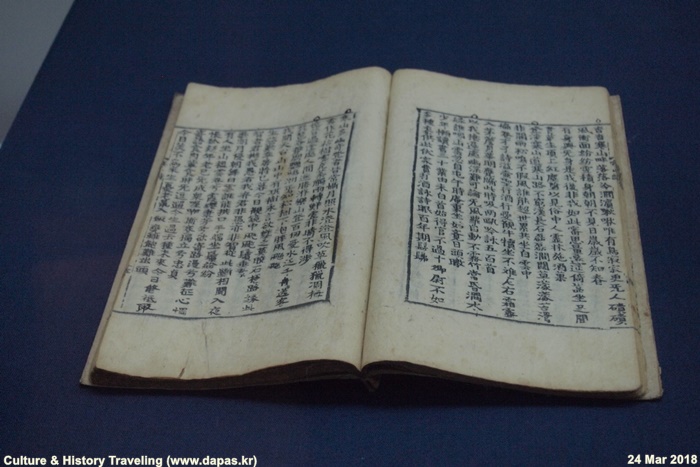

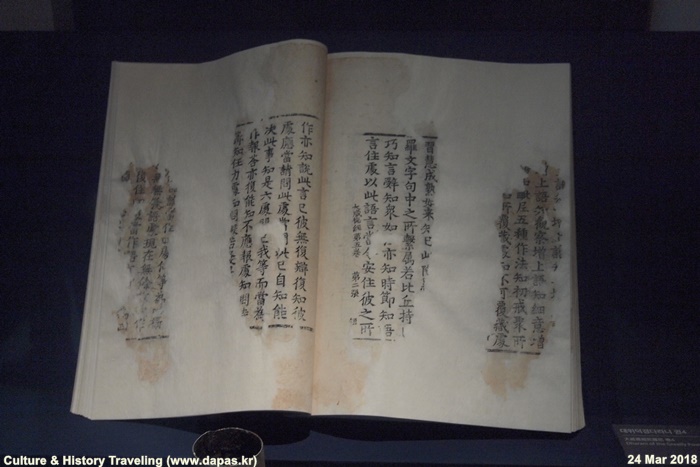

천태은사한산습득시집, 고려 1254년

천태은사한산습득시집, 고려 1254년

중국 당나라의 한산.습득.홍간 세 사람의 시를 모아 놓은 책으로 여구운이 편찬한 것으로 알려져 있다. 이 책에 쓰인 글자체가 같은 기관에서 간행된 이규보의 『동국이상국집』과 매우 흡사하여 고려 제조대장경의 조성이 마무리되는 시점인 고려 고종 41년(1254)에 진주에 설치된 분사대장도감에서 판각 인출된 것으로 보인다. (안내문, 송광사박물관, 2018년)

과주묘법연화경 권7, 보물, 조선 1461년

과주묘법연화경 권7, 보물, 조선 1461년

성유식록의경초 권12, 보물, 조선 1461년

성유식록의경초 권12, 보물, 조선 1461년

묘법연화경현의 권 3, 4, 보물, 조선 1461년

묘법연화경현의 권 3, 4, 보물, 조선 1461년

대위역경다리니 권 4, 보물, 조선 1461년

대위역경다리니 권 4, 보물, 조선 1461년

<출처>

- 안내문, 송광사박물관, 2018년

- 국가문화유산포탈, 문화재청, 2018년

답글 남기기

댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.