종묘(宗廟, 사적)는 사직과 함께 왕실과 국가를 상징하는 곳으로 조선시대 역대 국왕과 왕비들이 신위를 모시고 제사를 올리는 사당이다. 종묘는 동궐에 해당하는 창덕궁과 창경궁 남쪽에 위치하고 있다. 종묘는 태조가 수도를 한양으로 천도한 1394년에 처음 지어졌으며, 임진왜란으로 소실된 것을 광해군대(1608년)에 다시 지어졌다. 종묘에는 태조와 왕비, 국왕의 4대조, 사대부 가문의 불천위 조상에 해당하는 왕과 왕비의 신위를 모신 정전(正殿), 추존왕이나 정전에 옮겨진 왕의 신위를 모신 영녕전(永寧殿), 역대 국왕의 공신을 모신 공신당(功臣堂), 여러 신들을 모신 칠사당(七祀堂), 제사를 준비하는 공간인 수복방(守僕房)과 전사청(典祀廳), 국왕과 세자가 제사를 준비하면서 머무는 공간인 재궁(齋宮), 향.축.폐를 보관하고 관리들이 머무는 향대청(香大廳) )과 망묘루(望廟樓), 악공들이 대기하는 악공청(樂工廳)과 공민왕 사당 등이 있다. 세월이 흐르면서 종묘에 모셔할 국왕의 신위가 늘어남에 따라 자연스럽게 증축되어 정전은 19칸에 신위 49위를, 영녕전은 16칸에 34위를 모시게 되었다. 종묘의 건축물들과 제례행사는 조선왕조가 건국된 이래로 600여 년간 제례행사를 이어온 가치가 인정되어 유네스코 세계문화유산으로 등록되었다.

외대문(外大門) 일원

종묘(宗廟) 입구에는 역사적인 유물로는 조선시대에 세워진 하마비(下馬碑)와 어정(御井)이 자리 잡고 있다. 종묘의 정문은 외대문(外大門)이라 부르며, 사당의 정문답게 평삼문(平三門)을 하고 있다. 외대문을 들어서면 종묘의 각 건물들을 연결시켜주는 삼도가 있고, 출입문도 삼문으로 되어 있다. 정문을 들어서면 서쪽편에 작은 연못이 하나 있고 종묘 내부에서 광장과 비슷한 역할을 하는 망묘루 앞에도 작은 연못이 있다. 이 주위에 종묘의 역할과 기능, 그리고 역사적, 문화적 의미를 안내해 주는 많은 안내표지판들이 자리잡고 있다.

<외대문(外大門)>

<외대문(外大門)>

서울 종묘(宗廟)의 정문격인 외대문(外大門)이다. 국가를 상징하는 종묘의 정문으로 앞면 3칸의 평삼문으로 되어 있다. 원래는 정문 앞에 계단이 있었으나 일제강점기를 거치면서 땅에 묻히게 되었다.

<종묘 입구에 세워진 하마비(下馬碑)>

<종묘 입구에 세워진 하마비(下馬碑)>

태종이 종묘와 궁궐 앞을 지나가는 모든 사람은 존경의 표시로 가마나 말에서 내리도록 정하였다. 정문 앞 오른쪽에 새워둔 나무 푯말을 현종 때 돌로 된 하마비로 바꾸었다고 한다.

종묘 하마비

종묘 하마비는 조선시대에 종묘를 지나는 사람은 신분의 고하를 가리지 않고 누구든지 존경심의 표시로 말에서 내리라고 세운 비석이다. 1413년(태종13) 2월 예조의 건의로 종묘에 이르러서는 모두 하마하도록 항식(恒式)을 삼았다. 이 하마비는 1663년(현종4) 10월에 세운 것으로서, 전면에는 대소 인원은 이곳에 이르러서 모두 말에서 내리라고 쓰여 있고, 비신은 높이 132cm, 너비58cm, 두께 20cm이다. <출처:문화재청>

<어정(御井)>

<어정(御井)>

이 우물은 조선 역대 왕들이 종묘에 왕래할 때 이 우물을 마셨다고 하여 ‘어정(御井)’이라 불리며 서울 4대문 안에 남아 있는 것으로는 이 우물이 유일하다고 한다. 우물의 원형은 원형으로 깊이는 약 8m 이며, 지름은 1.5m이다. 어정의 물은 심한 가뭉에도 불구하고 항상 일정한 수위를 유지하며 영험이 있다하여 주민들이 용왕제를 지내기도 하였다. 지하주차장이 생기면서 지금은 우물로서 기능이 상실되었고 옛날 우물의 분위기도 느껴지지는 않는다.

<우물 앞 거북상>

<우물 앞 거북상>

<해시계>

<해시계>

종묘 앞에는 시간을 알려주는 앙부일구가 세워져 있다. 지금 종묘 앞에는 종묘공원과 지하주차장이 있고, 이 공원에는 갈 곳이 없는 사람들이 모여드는 곳이기도 하다. 서울 종묘는 서울 한 가운데 자리잡고 있는 아름다운 숲이자 문화유산인 동시에 종묘 앞 거리는 오래전부터 서울의 좋지 않은 모습을 적나라하게 보여주고 있는 장소이기도 하다. 그래서 주변 사람들의 모습을 담기는 약간 꺼려지는 분위기를 주는 장소이다.

<외대문>

<외대문>

가운데 문도 닫혀 있으며, 신들이 다닐 수 있도록 문 사이에 틈이 있다. 종묘에 있는 문들이 그런 특징을 가지고 있다.

<외대문 안쪽 삼도(三道)>

<외대문 안쪽 삼도(三道)>

정문격인 외대문(外大門)을 들어서면 종묘 내부의 각 건물들은 삼도(三道)를 통해 연결되어 있다. 삼도의 가운데 길은 신이 다니는 길이고, 동쪽은 국왕, 서쪽은 세자가 지나다니는 길이다.

<기념비>

<기념비>

외대문을 들어서면 첫번째로 유네스코 세계문화유산으로 등록되었음을 말해주는 기념비를 볼 수 있다.

<삼도 서쪽편 연못>

<삼도 서쪽편 연못>

‘하늘 둥글고 땅은 네모지다’ 는 천원지방(天圓地方) 사상이 반영된 전통 연못이다.

<망묘루 앞 연못>

<망묘루 앞 연못>

동쪽편 망묘루와 향대청이 있는 공간에도 작은 연못을 조성해 놓고 있다. 국왕이 망묘류에서 잠시 쉬면서 선대 국왕에 대해 생각해 볼 수 있도록 조성한 정원이다.

<삼도에 본 외대문과 삼도>

<삼도에 본 외대문과 삼도>

외대문 일원

종묘의 정문은 남쪽에 사묘(祠廟)의 표문(表門)답게 정면 세 칸의 평삼문(平三門)으로 되었고, 정문 좌우로는 종묘외곽을 두르는 담장과 연결되어 있다. 정문 안 서쪽으로는 본래 종묘를 지키는 수복방이 있었다. 정문은 원래 전면 중앙에 난 계단으로 오르내리게 되어 있었는데, 일제시대에 도로를 조성하면서 도로 면이 높아지게 되어 땅에 묻히고 지금은 단벌의 장대석 기단만 있다. 종묘 정문은 외대문(外大門) 또는 외삼문(外三門)이라고도 한다. 정문은 궁궐 정문과는 달리 구조 형태가 아주 검박하고 단순하다. <출처:문화재청>

향대청(香大廳) 일원

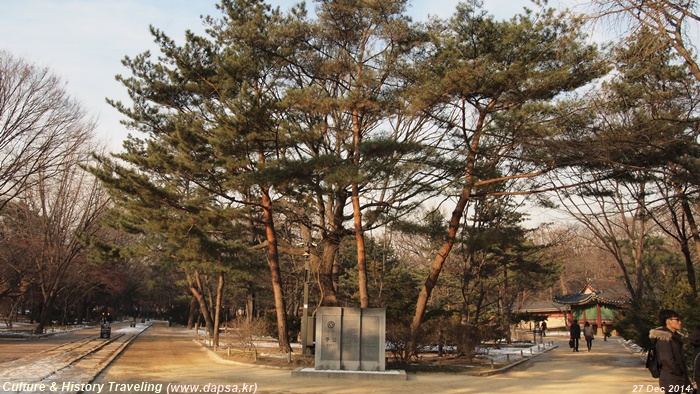

종묘 정문인 외대문을 들어서면 첫번째로 볼 수 있는 건물군인 향대청(香大廳)과 망묘루(望廟樓)이다. 향대청은 종묘 제사에 쓰일 향축폐(香祝幣)를 보관하고, 제관들이 대기를 하던 공간이며, 망묘루는 국왕이 제사를 준비하기 위해 재궁으로 들어가기 전 잠시 쉬면서 선대 국왕에 대해서 생각해 보는 공간이다. 종묘를 관리하는 관리들의 사무실 용도로 지어진 건물에 국왕이 잠시 쉴 수 있는 누각을 추가했던 것으로 보인다. 망묘루 뒷편에는 종묘에서 특이한 장소라 할 수 있는 고려 공민왕을 모신 신당이 있다.

<향대청과 망묘루 일원>

<향대청과 망묘루 일원>

향대청은 관리들이 머물거나 제관들이 대기하는 관청 성격을 갖는 건물이고, 망묘루는 국왕이 잠시 쉬어 갈 수 있도록 지어진 누각이다.

<망묘루>

<망묘루>

망묘루는 국왕이 잠시 머물면서 선왕과 종묘사직을 생각한다는 뜻의 이름을 가지고 있다. 평상시에는 종묘를 관리하는 관리들이 사용했다. 건물 중 한 칸이 누각의 형태로 되어 있고 앞에는 연못이 있다. 내부에는 역대 국왕이 종묘에 제사를 올린 감회를 적은 글을 적은 현판을 걸어 두었다.

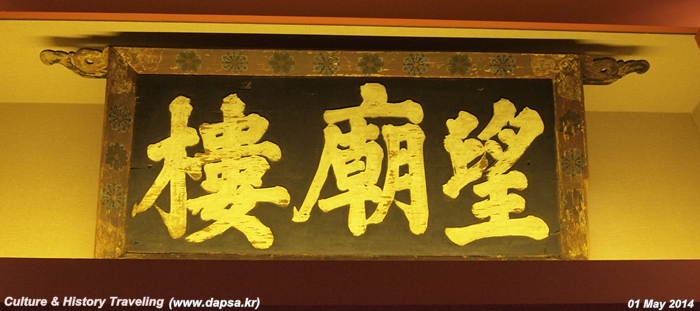

<망묘루 현판>

<망묘루 현판>

망묘루(望廟樓)

왕이 제향시 머물면서 종묘의 정전을 바라보며 선왕을 추모하고, 종묘사직을 생각한다는 뜻으로 이름 붙여진 건물로 향대청 서남쪽에 위치해 있다. 주로 종묘의 관리들(묘사廟司)이 숙직하는 곳으로 쓰다가 종묘제향 때 왕의 숙소로도 사용된 것으로 보인다. 건물 내에는 왕이 종묘에서 제향을 지낸 감회 등을 쓴 시나 현판을 걸어 두었으며, 금보도식(金寶圖式) 등을 보관하기도 하였다. 망묘루는 현재 정면7칸, 측면2칸의 규모인데, 연못방향의 한 칸은 누마루로 구성되어 있다. <출처:고궁박물관>

<누마루에서 내려다 보이는 연못>

<누마루에서 내려다 보이는 연못>

1443년(세종 25)에 망묘루 옆에 사각형의 연못을 조성하였다고 한다. 대부분의 궁궐 연못에는 소나무가 심어져 있으나 여기에는 역대국왕의 신위를 모신 공간답게 향나무가 심어져 있는 것이 특징이다.

<누마루 내부(사진)>

내부는 넓지 않은 편이며, 국왕이 혼자 앉아 주변 경치를 보면서 역대 국왕의 발자취를 생각해 보는 공간이다.

<망묘루와 향대청 출입문>

<망묘루와 향대청 출입문>

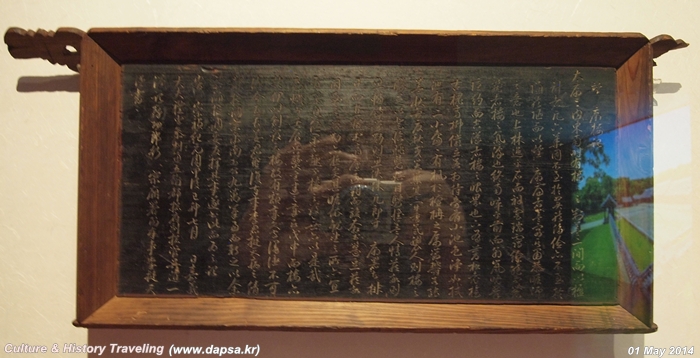

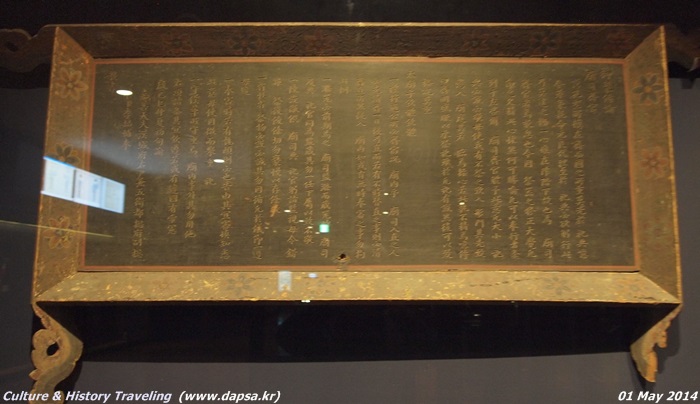

망묘루 편액 교체를 기념한 현판, 망묘루기현판望廟樓記懸板, 1699년(숙종25)

망묘루 편액 교체를 기념한 현판, 망묘루기현판望廟樓記懸板, 1699년(숙종25)

1608년(광해군 즉위) 종묘를 재건할 때 올린 망묘루의 편액이 오래되어 글씨가 잘 안보이자 1699년(숙종25)에 새로 만들면서 쓴 글이다. 당시 망묘루의 모습과 주변 경치, 망묘루를 세운 이유 등을 기록하였다. 예조 참판 겸 오위도총부 부총관 오도일이 짓고, 종묘서 부봉사 이정천이 썼다. <출처:고궁박물관>

영조가 제사에 참여하지 못한는 심정을 적은 현편,

영조가 제사에 참여하지 못한는 심정을 적은 현편,

1745년(영조21)년 4월7일 영조가 건강이 좋지 않아 제사에 쓸 희생을 살피고 환궁하면서 제사에 참여하지 못하는 심정을 적은 것이다.

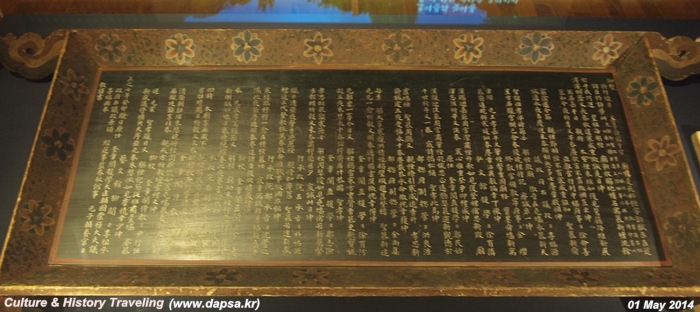

영조가 겨울 제향에 앞서 감회를 적은 현판,

영조가 겨울 제향에 앞서 감회를 적은 현판,

1754년(영조30) 10월6일 영조가 60세 때 종묘에서 겨울 제향에 앞서 희생을 살피고 봉심을 한 감회를 적은 글이다.

영조가 종묘를 배알한 감회를 적은 현판,

영조가 종묘를 배알한 감회를 적은 현판,

1764년(영조40)가 종묘를 배알하고 난 후 감회를 적어 망묘루에 걸어둔 현판이다.

정조가 신하들과 함께 지은 시를 적은 현판,

정조가 신하들과 함께 지은 시를 적은 현판,

1783년(정조7) 12월25일에 정조가 종묘 납일 친향親享을 위해 망묘루에서 밤을 보내며 신하들과 함께 연운시聯韻詩를 짓고, 현판에 써서 망묘루에 걸도록 하였다. 이 연운시는 이후 정조가 신하들과 함께 지은 시를 모은 책인 『갱재축賡載軸』에 수록되어 있다. <출처:고궁박물관>

<망묘루 옆 향대청 출입문>

<망묘루 옆 향대청 출입문>

실무관리들이 출입하던 문으로 보인다.

<향대청>

<향대청>

향대청은 향.축문.폐백(香祝幣)을 보관하고 제례를 주관하는 제관들이 대기하던 곳으로 관리들을 위한 공간이라 할 수 있다. 안쪽에는 향대청, 바깥쪽에 행각, 남쪽에 망묘루로 구성되어 있다.

<행각 중간에 있는 중문>

<행각 중간에 있는 중문>

안쪽에 어도(御道)가 깔려 있는 것으로 볼 때 국왕이 출입하는 문으로 보인다.

<향대청 마당에 깔린 어도>

<향대청 마당에 깔린 어도>

<향대청 마당>

<향대청 마당>

향대청은 향축폐(香祝幣)를 보관하고 대기하던 곳으로, 남북으로 긴 뜰을 사이에 두고 동쪽과 서쪽에 건물이 배치되었다.

<향대청>

<향대청>

향대청은 앞면 10칸의 긴 건물이다. 제관들이 대기하는 공간이자 종묘 관리들의 사무실이었던 것으로 보인다. 지금은 종묘에 관한 영상자료와 종묘 신실 내부 구성을 볼 수 있는 공간이다.

<내부에 재현해 놓은 종묘 신실>

<내부에 재현해 놓은 종묘 신실>

신주를 모신 신주장을 중심으로 서쪽에 책장 동쪽에 보장이 있다.

<맞은편 창고>

<맞은편 창고>

맞은편에는 출입문과 문건들을 보관하는 창고로 되어 있다.

<마당 남쪽편 망묘루>

<마당 남쪽편 망묘루>

향대청(香大廳) 일원

제례에 바칠 향.축문.폐백(香祝幣)을 보관하고 제례를 주관하는 제관들이 대기하던 곳이다. 또한 제례에 종사하는 집사들의 집사청(執事廳)도 딸려 있다. 정면 9.5칸의 긴 건물이며 앞에는 행각이 놓여 있어 남북을 긴 뜰이 만들어졌다. 남쪽의 망묘루(望廟樓)는 제례를 지낼 때 임금이 잠시 머물며 앞선 임금들의 공덕을 기리던 곳이다. 망묘루 앞쪽에 연못을 만들었고 뒤쪽에 공민왕 신당을 두었다. <출처:문화재청>

향을 보관하는 장, 향장(香欌),

향을 보관하는 장, 향장(香欌),

종묘(정전)와 영녕전에서 사용하던 향을 보관하는 장이다. 상단의 중앙에 각각 “종묘향장”, “영녕전향장”이라 묵서로 쓴 종이가 붙어 있다. 황칠 아래에 주칠이 되어 있는 것으로 미루어 대한제국기 이후 새로 칠을 한 것으로 추정된다. <출처:고궁박물관>

향과 축문을 보관하는 장, 향축장(香祝欌),

향과 축문을 보관하는 장, 향축장(香祝欌),

대제(大祭)에 사용할 향(香)과 축문(祝文)을 넣어두던 장이다. ‘향’은 신을 모시는 수단이고 ‘축문’은 제사의 뜻을 고하는 것으로 제사에서 중요한 요소로 사용되었다. <출처:고궁박물관>

향(香)

향(香)

향을 피우는 것은 혼령을 모시는 의식으로, 침향은 왕이 종묘에 친히 제향을 모실때 사용하고, 세자나 영의정이 모실 때는 자단향을 사용하였다.

축(祝)

축(祝)

제향을 받으실 대상의 호칭과 추모의 글을 적은 문서이다. 축문(祝文)은 태조고황제의 제향에 사용하는 축문이다.

폐(幣),

폐(幣),

신에게 드리는 선물로 흰색 모시 한 감을 네모난 대광주리 제기에 담아 올린다.

향과 축의 보관처, 향대청(香大廳)

신을 모시기 위해 사르는 향과 신명에게 고하는 축문, 신에게 올리는 예물인 폐백 등을 보관하고, 제향에 나갈 헌관들이 대기하던 곳이다. 제사일을 맡아 보던 사람이 대기하는 집사청과 향청으로 구성되었다. 본래 정전, 영녕전, 칠사당을 위한 별도의 향청 구역이 함께 모여 있었으나, 현재는 종묘 정전의 향대청만이 남아 있다. 정전의 동남쪽에 위치해 있으며, 정면 9.5칸의 긴 건물로 앞에는 행각이 놓여있어 남북으로 뜰이 만들어졌다. 향대청에는 향장과 향축장을 두고서 제사에 쓰이는 향과 축문을 보관하였다. <출처:고궁박물관>

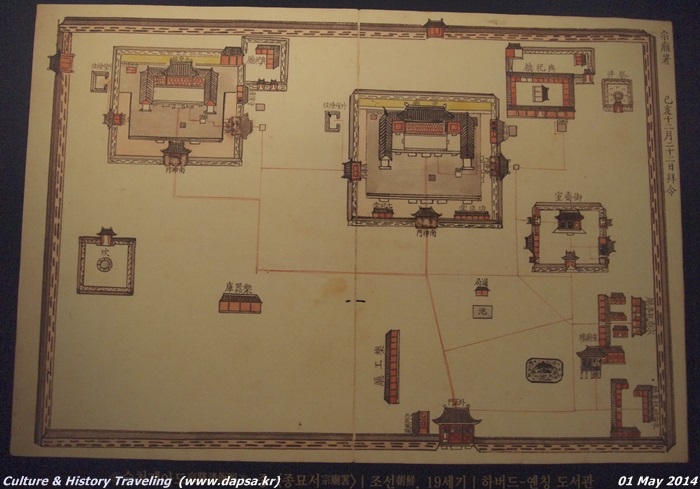

<<숙천제아도宿踐諸衙圖>> 중 <종묘서>, 19세기

<<숙천제아도宿踐諸衙圖>> 중 <종묘서>, 19세기

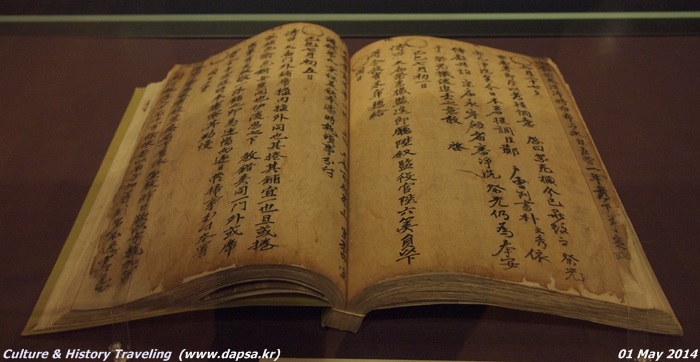

종묘서 관원들의 일지,

종묘서 관원들의 일지,

종묘서 소속 관원들이 근무 내용을 작성한 일지를 모은 책으로 1639년부터 1897년까지 내용이 실려 있다. 제1권~9권, 제11권으로 총 10책이 전해진다. 종묘서의 실무담당자는 령令 이하 직장, 봉사,수복 30인 등으로 구성되었다. <출처:고궁박물관>

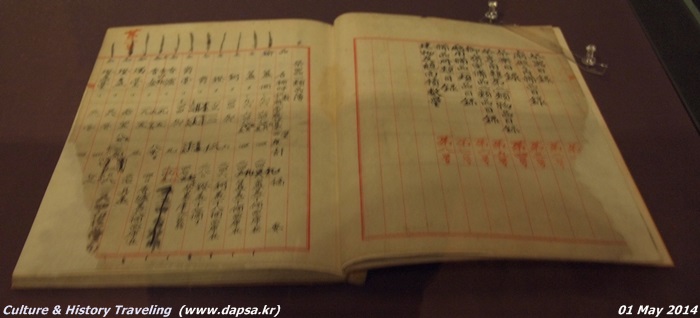

종묘의 각종 기물을 기록한 책, 1934년,

종묘의 각종 기물을 기록한 책, 1934년,

일제강점기에 이왕직 예식과에서 직원을 파견하여 종묘를 관리하였다. 이는 종묘 담당 관청을 따로 둔 조선시대에 비하여 종묘의 권위와 제사의 내용을 대폭 격하시킨 조치였다. 『비치장부』는 종묘의 각종 기물을 기록한 목록으로 제기, 의장물, 집기류, 도서 등의 수량과 위치가 망라되어 있다. <출처:고궁박물관>

영조가 종묘제사 관리의 중요성과 지침을 이르는 현판,

영조가 종묘제사 관리의 중요성과 지침을 이르는 현판,

1749년, 영조가 종묘의 묘사(廟祠)와 재관(齋官)에게 제사 의식의 중요성과 그 행동지침에 대해 유시(諭示)한 것이다.

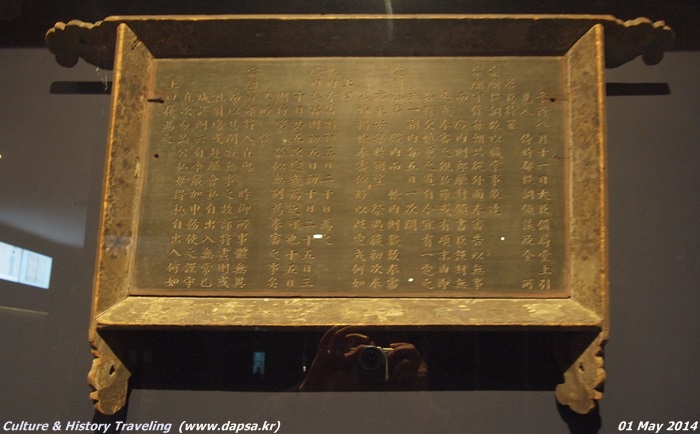

종묘서 관원들의 봉심 날짜와 근무 수칙을 적은 현판, 1741년,

종묘서 관원들의 봉심 날짜와 근무 수칙을 적은 현판, 1741년,

종묘서에 걸려 있던 현판으로 영조가 종묘를 보살피는 봉심(奉審) 의식과 종묘서 관원들의 근무 태도에 관해 전교한 내용을 기록한 것이다.

종묘의 관리 기구

조선시대 종묘는 종묘서(宗廟署)에서 관리하였다. 『경국대전』에 다르면 종묘서는 예조 소속의 종5품 아문으로 종묘 정전 및 영녕전 일원의 수위를 담당한 관청이다. 종묘서의 감독은 겸직 당상관인 도제조(都提調)와 제조(提調)가 맡았으며, 전임의 실무 관료로는 종5품의 영(令) 1명을 필두로 직장(直長), 봉사(奉事), 부봉사(副奉事) 각 1명 등이 근무하였다. 이외에도 당직을 서며 밤낮으로 종묘를 살피는 수복(守僕) 30인과 군인들이 종묘서에 상시 복무하였다. 종묘제례에 참여하는 여러 제관들은 제례를 앞두고 관료 가운데 선정된 인원이었기 때문에 평상시에 종묘를 살피는 종묘서 관원들의 역할은 매우 중요했다. 특히 영조와 정조는 종묘서 관원과 수복들에 대한 예법 교육에 힘을 기울였다. 평소에 종묘를 관리할 때에도 예를 다하고 제례가 있을 때에는 실무자로서 원할한 의식 진행을 도울 수 있도록 하급관리에게까지 관심을 기울였던 것이다. 종묘서는 1392년 조선의 개국과 함께 설치되었으며 1894년 갑오개혁 이후 폐지될 때까지 종묘를 지켰다. 일제강점기에는 이왕직(李王職) 예식과(禮式課)의 파견 직원이 종묘를 관리하는 등 국권상실에 따른 제도의 격하를 겪기도 했다. <출처:고궁박물관>종묘(宗廟)

종묘는 역대 왕과 왕비의 신위를 모시고 제사를 지내던 국가 최고의 사당이다. 조선의 태조가 한양을 새나라의 도읍으로 정하고 나서 바로 짓기 시작하여 1395년에 경복궁보다 먼저 완공했다. ‘궁궐의 왼쪽인 동쪽에 종묘를, 오른쪽인 서쪽에 사직단을 두어야 한다’는 고대 중국의 도성 계획 원칙을 따라 경복궁의 왼쪽인 이곳에 자리를 잡았다. 그 후 왕조가 이어져 봉안해야할 신위가 늘어남에 따라 몇차례 건물이 규모가 커져서 지금의 모습이 되었다. 영녕전에는 태조의 4대조와 죽은 뒤에 왕으로 추존되었거나 정전에서 신주를 옮겨온 임금들을 모셨다. 정전의 신실 19칸에는 태조를 비롯한 왕과 왕비의 신위 49위를, 영녕전의 신실 16칸에는 신위 34위를 모셔 두었다. 왕위에서 쫓겨난 연산군과 광해군의 신위는 종묘에 모시지 않았다. 종묘제례는 국가의 가장 큰 제사로서 정전에서 1년에 5번, 영녕전에서는 1년에 2번 열렸으며, 왕이 친히 주관했다. 종묘제례에는 왕세자와 문무백관이 참여하였으며, 음악(樂).노래(歌).춤(舞)이 일체화된 종묘제례악에 맞추어 진행했다. 현재 종묘제례는 매년 5월 첫째 일요일에 행하고 있다. 제사 외에도 종묘에서는 국가의 중요한 일을 알리거나 기원하는 의식을 행하기도 했다. 종묘의 모든 건물은 장식과 기교를 배제하여 단순하고 엄숙한 분위기를 자아낸다. 단순함 속에서 삶과 죽음의 깊은 의미를, 엄숙함 속에서 왕조의 신성한 권위를 읽을 수 있다. 중국이나 베트남과 달리, 한국의 종묘는 건축물과 더불어 제례와 제례악의 본 모습을 그대로 보존하여 실현하고 있는 유일한 곳이다. 종묘는 1995년에 유네스코 ‘세계문화유산’으로, 종묘제례 및 종묘제례악은 2001년 ‘인류 구전 및 무형유산걸작’으로 등재되었다. <출처:문화재청>

답글 남기기

댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.