조선시대 국가를 상징하는 제향 공간인 종묘(宗廟) 정전 동쪽에 제사를 준비하는 공간이 주로 배치되어 있다. 종묘에서 제사를 준비하는 공간으로는 음식을 준비하는 전사청(典祀廳), 종묘 관리인들이 사용하는 수복방(守僕房), 국왕과 세자, 제관들이 목욕재개하는 재궁(齋宮), 향(香)과 축문(祝文)을 보관하는 향대청, 악공들이 대기하는 악공청(樂工廳)이 있다. 그 중 전사청과 수복방이 정전 동쪽에 위치하고 있다.

신의 부엌이라 할 수 있는 전사청은 ‘ㅁ’자형 구조를 하고 있으며, 내부에는 음식을 준비하는 부엌과 넓은 대청마루 위주로 되어 있다. 전사청 옆에는 제사에 사용될 물을 긷는 우물인 제정(祭井)이 있고, 앞에는 제례음식을 검사하는 찬막단(饌幕壇)과 제물로 바쳐질 짐승들을 검사하는 성생위(省牲位)가 있다. 국왕이 목욕재계하면서 제사를 준비하는 재궁(齋宮)과는 삼도로 연결되어 있다. 수복방은 정전 동쪽 담장에 지어진 작은 건물로 정전을 출입하는 작은 중문과 방들로 되어 있으며, 종묘를 관리하는 실무자들인 수복들이 사용하는 공간이다. 정전과 영녕전 서쪽편에는 종묘제례를 진행하는 악공들이 대기할 수 있는 공간으로 악공청(樂工廳)이 각각 준비되어 있다.

<전사청 주변>

<전사청 주변>

종묘 재궁에서 하룻밤을 지낸 국왕과 세자가 삼도를 걸어서 동문으로 정전에 입장하게 되어 있다. 동문 앞에는 제사를 준비하는 하급관리나 노비들이 지내는 수복방이 있고 그 옆으로는 제기 등을 보관하는 전사청이 있고, 수복방 앞에는 제사에 쓰일 음식을 검사는 찬막단과 제물인 소,돼지,양을 검사하는 성생위가 있으며 전사청 동쪽으로는 제사에 쓰일 물을 긷는 제정이 자리하고 있다.

<재궁>

<재궁>

국왕과 세자, 제관들이 목욕재계를 하고 제사를 준비하던 곳이다. 국왕과 제관들은 이곳을 출발하여 전사청이 있는 정전 동문으로 이동한다.

<재궁에서 정전 동문으로 이어지는 길>

<재궁에서 정전 동문으로 이어지는 길>

국왕과 제관들이 이동하는 길은 삼도로 연결되어 있다.

<국왕을 비롯한 제관들이 출입하는 정전 동문>

<국왕을 비롯한 제관들이 출입하는 정전 동문>

<정전 동문 앞 어도에 설치된 판위(板位)>

<정전 동문 앞 어도에 설치된 판위(板位)>

정전을 출입하기 전 국왕이 서서 대기하던 곳으로 보인다.

<삼도 아래에 설치된 판위>

<삼도 아래에 설치된 판위>

초헌관이 서서 대기하던 곳이 아닌가 생각된다.(?) 초헌관(初獻官)은 제례에서 처음으로 술잔을 신위(神位)에 올리는 직책으로 정1품 관원이 이를 맡았다. 판위(板位)는 제사 때 제관과 초헌관이 서 있는 자리이다.

전사청(典祀廳) 일원

제례를 치를 때 음식을 마련하는 곳으로 평소에는 이곳에 제사용 집기들을 보관하였다. ‘ㅁ’자 모양의 건물로 마당에는 음식을 준비하던 돌절구들이 남아 있다. 정전 동문 옆의 수복방(守僕房)은 종묘를 지키는 관원들이 사용하던 곳이며, 그 앞에 찬막단과 성생위가 있다. 찬막단은 제사에 바칠 음식을 상에 올리고 검하하는 곳이며, 성생위는 제물인 소.양.돼지를 검사하는 곳이다. 전사청 동쪽에는 제사용 우물인 제정(祭井)이 있다. <출처:문화재청>

<종묘 정전 동문 앞에 위치한 전사청 주변>

<종묘 정전 동문 앞에 위치한 전사청 주변>

<전사청>

<전사청>

전사청은 제사에 쓰일 음식을 준비하는 공간이다. 전체적으로 ‘ㅁ’자로 이루어졌다.

<전사청 마당>

<전사청 마당>

마당에는 4개의 돌절구가 있고, 행각 서쪽과 북쪽편에는 음식을 조리하던 아궁이를 지닌 부엌이, 동쪽에는 넓은 마루가 있다.

전사청에서 사용한 제기,

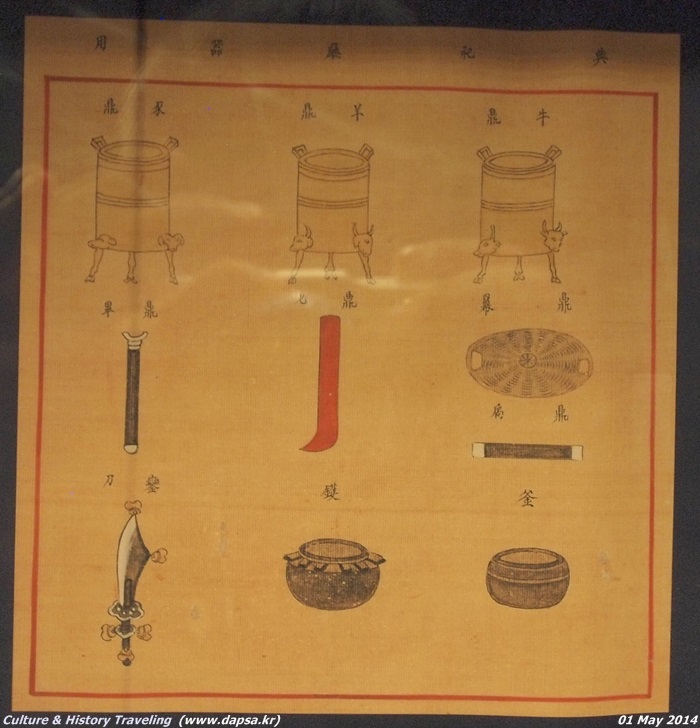

<<종묘친제규제도설병풍>> 제6폭 <오향친제설찬도> 전사청 기용(器用)

곡식을 담는 함, 식함(食函),

소나무로 제작된 함으로 바깥쪽에 흑칠을 했다. 안에 곡식을 담고 뚜껑을 덮어서 사용했다.

시루, 증(甑),

떡이나 쌀을 찌는 용구이다. 내부 바닥에 구멍이 뚫려 있어 시루를 물솥에 올려두고 불을 때면 뜨거운 수증기가 구명을 통해 들어가 시루 안의 음식을 익혔다.

술병과 술의 용량을 재는 용기,

술병과 술의 용량을 재는 용기,

유이선(鍮耳鐥)은 제사에 사용되는 술의 양을 재는 도구로 주선(酒鐥)이라고도 한다. 주병 두 개 분량의 술이 이선에 들어갔다고 한다. 유주병(鍮酒甁)은 제사에 사용되는 술을 담는 병이다. <출처:고궁박물관>

희생을 잡는 칼, 난도(鑾刀),

희생을 잡는 칼, 난도(鑾刀),

종묘에서 제사에 올릴 희생을 벨 때 사용한 철제 칼이다. 칼 끝고 손잡이 부분의 고리에 총 다섯 개의 방울을 달았다. 난도의 다섯방울은 오행을 따른 고대의 다섯음 (궁宮,상商,각角,치徵,우羽)을 내어 자연의 조화를 상징한다. <출처:고궁박물관>

동이, 동해(東海),

동이, 동해(東海),

표면에 ‘종묘’, ‘영녕전’이라는 전각명과 ‘우牛’, ‘양羊’이라는 명문이 새겨져 있다. 다섯 가지 맛을 가한 고깃국인 화갱을 전사청에서 정전과 영녕전으로 담아오는데 쓰인 제기이다. 소.양.돼지의 세 가지 희생으로 만든 화갱이 섞이지 않도록 ‘우’, ‘양’, ‘시’의 글자와 전각명을 표면에 새겼다.

액체의 용량을 재는 되, 유승(鍮升),

액체의 용량을 재는 되, 유승(鍮升),

기름과 꿀과 같은 액체의 용량을 재는데 사용되었다. 놋쇠로 제작된 되로 둥근 그릇에 긴 손잡이가 부착되어 있다. 주둥이가 있는 예와 없는 예가 전해진다.

놋쇠주걱, 식축(食柷),

놋쇠주걱, 식축(食柷),

곡식을 푸는 주걱으로 손잡이 끝부분에 ‘종宗’이라는 명문이 새겨져 있다. 『제기악기도감의궤』에는 ‘식축(食柷)’으로, <제례의궤도병풍>에는 ‘식비食匕’로 명시되어 있다.

음식물 나르는 들것, 가자(架子),

음식물 나르는 들것, 가자(架子),

제사 때 각종 음식과 물건을 운반하는 용도로 사용되었다. 제사가 끝나면 희생과 제주(祭酒)를 거두어서 가자에 담아 각 전(殿)과 궁의 수라간에 가져다 바쳤다.

은 소.양.돼지고기를 담는 세발 솥, 우정(牛鼎).양정(羊鼎).시정(豕鼎),

은 소.양.돼지고기를 담는 세발 솥, 우정(牛鼎).양정(羊鼎).시정(豕鼎),

가마솥에서 삶은 소, 양, 돼지의 고기를 담아 놓은 제기이다. 몸통을 받치는 3개의 발은 각각 소, 양, 돼지 머리와 발모양으로 장식되었다. 우정.양정.시정은 송대 예서의 영향을 받아 조선시대에는 『세종실록』「오례」부터 도설이 등장한다. 현존하는 형태로는 『춘관통고』, 『태상지』, 『제례의궤도병풍』의 도설과 같이 무늬없이 몸체가 2개의 대(帶)로 3부분으로 구획되어 있는 예가 있으며, 『대명집례』의 도설에 따라 상단을 2단으로 나누고 안에 화려한 문양을 새긴 예도 전해진다. 후자의 경우 뚜껑에 ‘우’,’양’,’시’자가 새겨져 있다. <출처:고궁박물관>

전사청 동쪽에는 제사에 사용할 물을 긷는 우물이 있다.

전사청 동쪽에는 제사에 사용할 물을 긷는 우물이 있다.

제정(祭井), 제사 때 이용하던 우물.

제정(祭井), 제사 때 이용하던 우물.

전사청 앞 마당에 있는 성생위(省牲位), 제물인 소, 양, 돼를 검사하던 곳이다.

찬막단(饌幕壇),

찬막단(饌幕壇),

전사청에서 만든 제사 음식을 제상 위에 차리기 전에 검사하던 곳으로 이곳에서 제사음식을 준비하여 정전이나 영녕전으로 옮긴다.

신을 위한 부엌, 전사청(典祀廳)

전사청은 정전의 동북쪽에 위치한 ‘ㅁ’자형 건물로 종묘제례에 올릴 제사 음식을 장만하고 제물과 제기 등 제사에 필요한 여러 가지 집기들을 보관하던 곳이다. 마당에는 4개의 돌절구가 있고, 행각 서편에는 음식을 조리하던 아궁이를 지닌 부엌공간이 남아 있다. 전사청 동쪽에는 제례 때 사용할 물을 긷던 우물인 제정(祭井)이 있다. 전사청 앞에는 제례 음식을 검사하고 익힌 고기를 담는 장소인 찬막단(饌幕壇)과 제물로 바쳐질 짐승들을 검사하던 성생위(省牲位)가 있다. 전사청에서는 제사음식을 준비하기 위해 다양한 제구가 사용되었다. 대표적인 것으로 우정, 양정, 시정, 난도, 동해, 중 등을 들 수 있다. <출처:고궁박물관>

종묘를 지키고 관리하는 실무자들인 수복(守僕)들이 사용하는 공간인 수복방.

종묘를 지키고 관리하는 실무자들인 수복(守僕)들이 사용하는 공간인 수복방.

정전 동쪽편 담장에 지어진 건물로 앞면 4칸에 맞배지붕을 하고 있다. 평상시 수복들이 정전 내부로 출입할 수 있는 중문과 방들을 두고 있다.

정전 마당에서 본 수복방.

정전 마당에서 본 수복방.

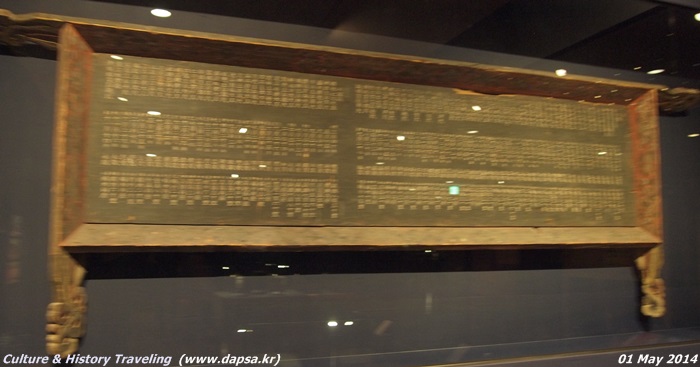

왕과 왕비의 기일을 기록한 판, 국가판(國忌板),

왕과 왕비의 기일을 기록한 판, 국가판(國忌板),

종묘 정전과 영녕전에 모신 왕과 왕비의 기일.왕릉의 이름과 위치가 기록되어 있다. 정전에는 순명황후까지, 영녕전에는 1908년에 추존된 진종소황제까지 모셔져 있는 것으로 보아 대한제국기에 제작된 것으로 보인다. 『종묘비치장부』에 따르면 국기판 2개가 수복방과 소차방에 있었다고 하여, 종묘제사의 실무를 담당한 수복들이 종묘에 모셔진 왕과 왕비의 제삿날을 항시 보고 참조할 수 있도록 제작된 것으로 추정된다. <출처:고궁박물관>

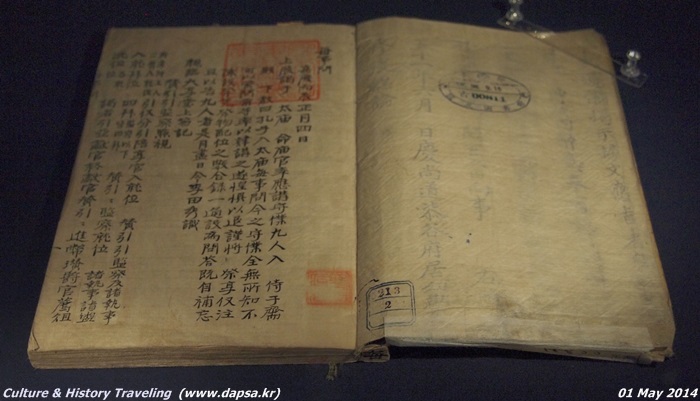

종묘제례 절차와 의식내용에 대한 실무지침서, 매사문(每事問),

종묘제례 절차와 의식내용에 대한 실무지침서, 매사문(每事問),

정조가 1796년 종묘에 친림하여 종묘서의 수복(守僕) 9명에게 종묘제례의 절차와 의식에 대해 질문한 내용에서 유래한 책이다. 제례 실무자에게 제례 내용을 숙지시키기 위한 교재로 사용된 것으로 추정되며 후대에 여러 차례 필사되었다. <출처:고궁박물관>

수복들의 거주공간, 수복방(守僕房)

종묘를 지키고 제사준비를 담당한 수복들이 거처하던 방으로 정전의 동문 담장에 잇대어 있다. 왕이 제사를 지내기 전 잠시 기다리는 곳으로도 활용되었다. 영조 이전에는 3칸 건물이었으나 정전의 증축에 따라 동편으로 옮겨 지으면서 4칸으로 늘어난 것으로 보인다. 헌종 대에 다시 동편으로 이전하면서 가퇴(假退)와 차양(遮陽) 4칸이 덧붙여졌으며, 호문(戶門).소쌍창(小雙窓), 광창(廣窓)이 달렸다. 현재도 4칸의 규모를 유지하고 있으며, 남쪽1칸에는 정전 쪽으로 치우친 판문이 달려있다. <출처:고궁박물관>

정전 서쪽편에 위치한 악공청.

정전 서쪽편에 위치한 악공청.

앞면6칸에 맞배지붕을 하고 있는 건물이다. 종묘제례시 제례가 시작하기 전 악공들이 대기하던 공간이다.

영녕전 서쪽편에 위치한 악공청.

영녕전 서쪽편에 위치한 악공청.

정전에 비해 작은 규모인 앞면3칸 규모이다. 영녕전 종묘제례의 규모가 정전에서 열리는 제례에 비해 규모가 적었음을 알 수 있다.

제례악을 준비하는 공간, 악공청(樂工廳)

종묘 제례 시 악공들이 악기를 준비하고 기다리는 건물이다. 숙종대에는 ‘공인청(工人廳)’, 영조대에는 ‘악공청’이라는 이름으로 모두 10칸짜리 건물로 묘사되었다. 현재 악공청은 정전 담장 바깥 남측과 영녕전 담장 바깥 남측에 위치하고 있는데 모두 간소한 형태이다. 정전 악공청은 정면 6칸, 측면 2칸에 맞배지붕을 하였고 영녕전 악공청은 정면3칸, 측면 1칸이다. <출처:고궁박물관>제향을 위한 준비 공간

종묘에는 정전과 양녕전 등의 제향 공간 이외에도 제사음식이나 음악을 준비하고 제사에 필요한 물건들을 보관하는 등의 준비 공간이 함께 있다. 전사청(典祀廳)은 제사 음식을 장만하고 제사에 필요한 물품들을 보관하던 곳으로 정전 동쪽에 위치해 있으며, 향대청(香大廳)은 향(香).축문(祝文).폐백(幣帛) 등을 보관하던 곳으로 정전의 동남쪽에 위치해 있다. 악공청(樂工廳)은 종묘제례 때 연주를 맡은 악사들이 악기를 준비하고 대기하거나 연습하던 건물로 정전 담장 바깥 남쪽과 영녕전 담장 바깥 남쪽에 각각 별도로 서 있다. 종묘에는 제향을 지내는 왕과 제관 그리고 제향을 준비하는 사람들이 머물거나 대기한 공간도 마련되어 있다. 재궁(齋宮)은 왕이 머물며 목욕재계를 하고 의복을 정제하던 곳으로 어재실(御齋室), 세자재실(世子齋室), 어목욕실(御沐浴廳)으로 구성되며, 정전의 동문 동쪽에 위치해 있다. 집사청(執事廳)은 제향(祭香)에 나갈 헌관들이 대기하던 공간으로 향청 옆에 위치하며, 수복방(守僕房)은 종묘를 지키고 제사준비를 담당하던 수복들이 거처하던 방으로 정전의 동문 담장에 잇대어 있다. <출처:고궁박물관>

답글 남기기

댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.