2024년 리움박물관에서는 <조선의 백자, 군자지향君子志向> 기획전을 개최하였다. 전시는 청화백자, 철화.동화백자, 순백자로 구분하여 작품들을 전시하였으 그중 ‘절정, 조선백자’라는 주제로 현재 남아 있는 조선백자 중 대표작이라 할 수 있는 국보 10점, 보물 21점을 보아 한곳에서 감상할 수 있게 해 주고 있다. 백자는 백토로 만든 형태위에 유약을 입히고 구워서 만든 자기다. 우리나라에서는 청자와 함께 고려시대부터 만들어지기 시작하였다. 백자는 청자에 비해 자기를 굽는 온도가 높고, 유약의 제조방법 또한 어렵기 때문에 발전된 도자기술이라 할 수 있다.

절정, 조선백자

조선 500여 년간 만들어진 백자 중 최고 명품들을 모은 공간이다. 청화백자, 철화.동홥잭자, 순백자를 비롯하여 조선 초기 제작된 상감백자와 조선 후기 채색백자를 더해 전시 전체를 집약하였다. 국가지정문화재인 조선백자 59점(국보 18점, 보물 41점) 중 절반이 넘는 31점(국보 10점, 보물 21점)을 포함하여 조선백자의 절정을 보여주는 명품을 한자리에서 볼 수 있는 다시 없는 기회가 될 것이다. (안내문, 리움박물관특별전, 2024년)

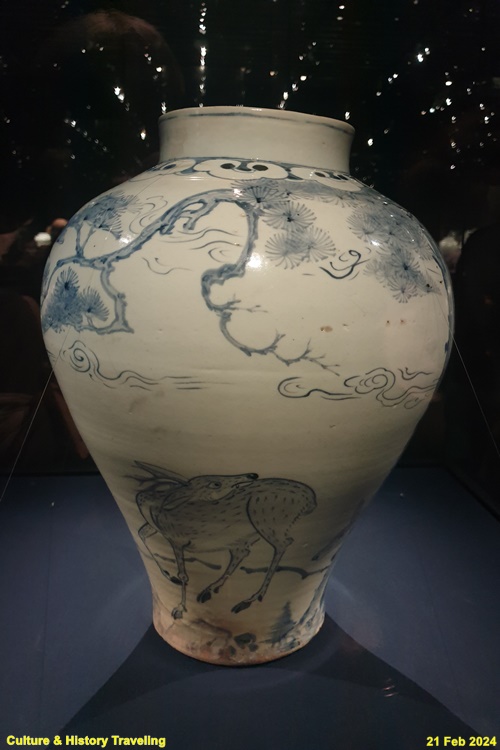

조선전기 성종 때(1489년)에 만들어진 것으로 높이 48.7m의 큰 항아리이다. 구례 화엄사에 오랫동안 전해오던 유물인데 도난 당했던 것을 찾아와 동국대학교박물관으로 옮겨 놓았다. 고려시대 매병을 연상시키는 형태를 하고 있는데 아가리는 작고 어깨선은 풍만하다. 소나무와 대나무를 그렸는데 조선전기 도화서 화원이 그렸을 것으로 추정되고 있다. 궁중 행사 때 꽃가지를 꽂아두는 용도로 사용된 것으로 보인다.

조선전기를 대표하는 청화백자로 격조높은 그림이 그려져 있는 항아리이다. 몸체의 한면에는 한쌍의 새가 앉아 있는 매화와 들국화를, 다른 면에는 대나무를 그렸다. 문양의 배치나 그림 수법 등에서 명나라 청화백자의 영향을 받은 것으로 보이며 도화서 화원이 직접 그린 격조높은 그림으로 추정하고 있다.

팔각으로 모깎이를 한 몸체 앞뒤션에 청화안료로 화조문을 크게 그렸다. 석류나무 위에 새가 앉아 있는 구도이다. 몸체 위에는 나팔 모양으로 생긴 아가리와 좁고 길쭉한 원통형의 목이 있다.

조선중기에 ‘산뢰(山罍)’라는 제기로 만들어진 백자이다. 높이 27.8m 의 큰 크기이다. 아가리와 어깨의 경계지점에 활모양의 귀가 달려 있고, 그 귀에 둥근 고리가 있어 제기인 산뢰를 본떠서 만들었음을 알 수 있게 해 준다.

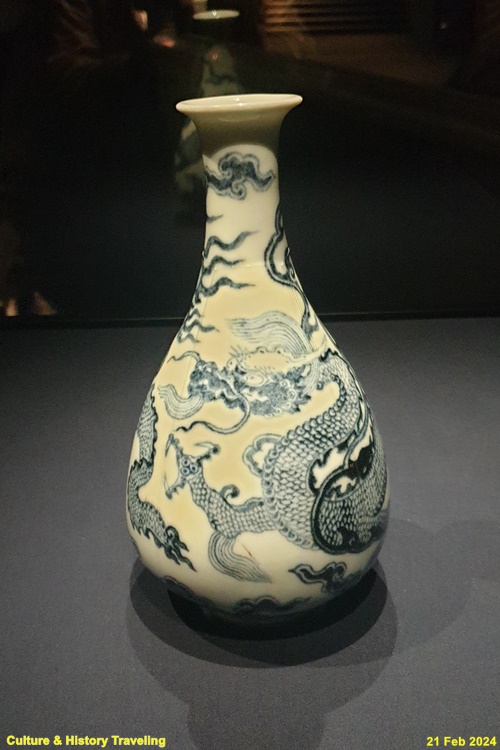

청화안료로 장식한 높이 35.5cm 백자 항아리이다. 아가리부터 어깨로 서서히 팽창되었다가 서서히 좁아져, 밑둥부분에서 살짝 벌이진 형태를 하고 있다. 몽통 3면에 구름속에 용이 노는 모습을 표현하고 있다. 유약이 잘 녹아 투명하고 광택이 있다. 다른 문양장식 없이 운룡문만 그린 점이 특이하다.

높이 25.0cm의 병으로 조선시대 궁중 연회에 술병으로 사용된 것으로 보인다. 구름속에서 3개의 발톱을 세우고 여의주를 잡으려는 용을 그렸다. 조선후기 작품에서 볼 수 있는 운용문에 비해 사실적으로 표현하고 있다.

높이 21.5cm의 백자 병이다. 조선시대 왕실 연회에 술병으로 사용된 것으로 추정되고 있다. 구름속에서 여의주를 잡으려는 용의 살아서 움직이는 듯한 꿈틀거림과 눈에서 보이는 기운이 돋보인다.

높이 29.2cm 뚜껑이 있는 청화백자 항아리이다. 아가리가 밖으로 말리고 어깨에서 팽배해졌다가 서서히 좁혀져 내려가는 형태이다. 어깨와 몸통 아래부분네는 연꽃무늬 띠가 둘려져 있다. 가운데에는 매화나무와 대나무를 적적한 농담의 표현으로 그렸다. 그림의 구도와 표현이 세련되었으며 청화안료를 사용하여 농담의 변화를 주고 있어 전문화원이 제작한 참여한 것으로 보인다.

높이 41cm의 청화백자 항아리이다. 몸통 윗부분은 볼록하고 아랫부분 잘록하게 좁아졌다가 살짝 벌어진 형태이다. 몸통 가운데에는 매화와 대나무가 그려졌다. 서로 교차하는 매화가지와 대나무 들 세밀하고 사실적으로 그렸다. 청화안료로 농담을 조절하면서 그렸는데 회화적으로도 매우 뛰어나다. 표현기법과 색, 형태면에서 아름다운 항아리로 중국 명나라 청화백자의 영향을 받은 것으로 보인다.

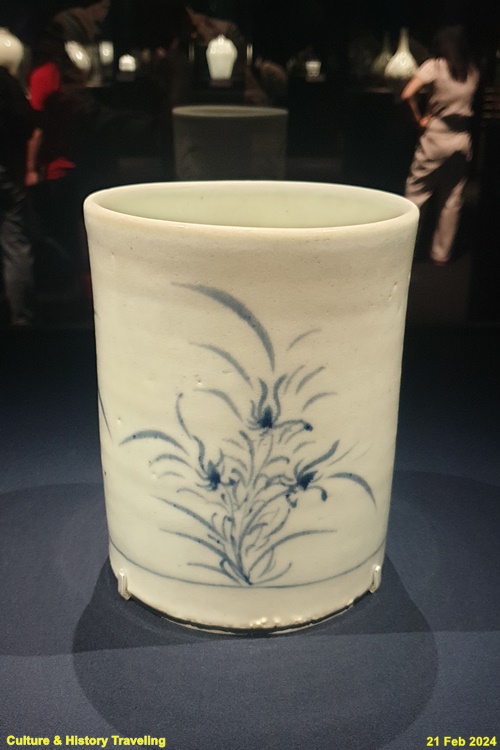

높이 16cm의 청화백자 필통이다. 입부분과 바닥부분이 약간 벌어진 원통형 몸체를 가진 필통으로 종이를 담아두는 용도로 사용되었다. 몸통에는 세곳에 활짝 핀 난초를 그려 놓았다. 간결하면서도 세련된 느낌을 주고 있는 작품이다.

높이 1.9cm, 아가리 지름 16cm의 청화백자 전접시이다. 가운데에 작은 원이 얕게 패여 있으며 ‘망우대(忘憂臺)’라는 글씨가 적혀 있다. 그 둘레에는 들국화 2송이와 날아드는 벌을 그려 놓았다. 순백색의 백토에 담청색을 머금은 백자유가 고르게 시유되어 있다. 이 전접시와 함께 백자 잔이 전해오고 있어 술잔 받침대로 사용되었을 가능성도 있다.

높이 24.7cm의 청화백자 항아리이다. 조선전기 백자 항아리의 일반적인 형태를 하고 있다. 몸통에는 꽃으로 마름모꼴 둘레를 만들고 그 안에 물고기를 그려 넣었다. 청화안료의 농담을 적절히 조절하여 회화적인 느낌을 더해주고 있다.

어깨가 넓고 아래로 내려가면서 좁아지는 조선 전기 백자 항아리의 특징을 보여주고 있다. 청화발색은 고르지 않으나, 몸통에는 보상당초문이 힘차고 운동감 있게 그려졌다. 명나라 청화백자의 문양과 구성을 따르고 있으나 역동감 있는 문양배치 등은 조선만의 표현방식을 보여주고 있다.

조선후기 18세기에 만들어진 팔각 기동 모양의 백자 연적이다. 윗면 가운데 구멍을 뚫었으며 옆면 모서리에 주구(注口)를 붙였다. 윗편에는 청화와 철화기법을 사용하여 나비를 그렸으며 옆면에 칠언절구(七言絶句)를 적었다. 칠언절구의 시가 문양, 형태와 잘 어루러져 조형미를 만들어 내고 있다.

높이 42.3cm의 백자 병이다. 붉은 색 안료인 진사, 검은색 안료인 철사, 푸른색 안료인 청화를 함께 사용하여 장식한 작품으로 화려한 색상이 돋보인다. 국화와 난초, 벌과 나비가 노는 모습을 표현하고 있다. 난초는 청화, 국화는 진사, 국화줄기와 잎은 철사, 벌과 나비는 철사 또는 진사로 채색했다. 조선 백자를 대표하는 걸작 중 하나로 18세기 경기도 광주 가마에서 제작된 것으로 추정된다.

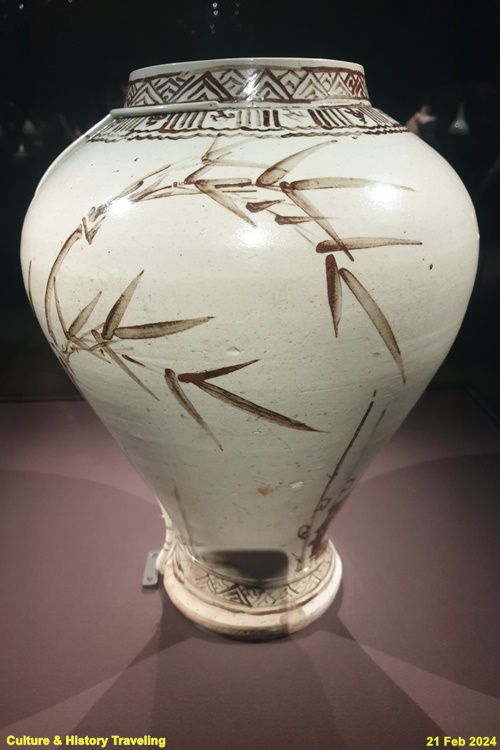

17세기에 제작된 백자 항아리이다. 풍만한 몸체에 매화와 대나무를 철화안료로 그려 넣었다. 종이 위에 먹으로 그린듯 대담한 필치로 속도감과 생동감 있게 그려진 문양이 특징이다. 17세기 청화안료의 수급이 어려워져 철화안료를 이용한 시대적 상황과 이를 타개하는 창의적인 모습을 잘 보여주고 있다.

조선 후기 18세기에 만들어진 것으로 조선 백자를 대표하는 걸작이다. 백자 항아리로 청자매병처럼 적당한 높이에서 어깨부분이 볼록하고 아래쪽으로 갈수록 좁아지는 형태를 하고 있다. 아가리 둘레에도 무늬를 두르고 몸체에는 검은색 안료로 포도 덩쿨을 그려 넣었으며, 포도덩쿨 사이를 뛰어넘는 원숭이를 그려 넣었다. 포도넝굴 잎과 줄기의 생생한 표현 등으로 볼 때 도화서 화원이나 전문적인 화가가 그림을 그린 것으로 추정하고 있다. 이 백자는 산화철 안료를 사용하여 무늬를 그린 철화백자(鐵花白磁)로 전면에 푸른색이 감도는 유백색의 백자유약이 고르게 칠해져 있다.

조선 전기 15세기에 제작된 높이 36.2cm의 백자병이다. 당시 백자병의 전형적인 형태와 장식소재, 유약 색깔, 굽의 특징을 갖추고 있다. 투각과 상감기법을 같이 사용한 독특한 작품이다. 투각이 된 바깥면과 그 안쪽에 실제로 내용물을 담는 병은 따로 제작한 것이다.

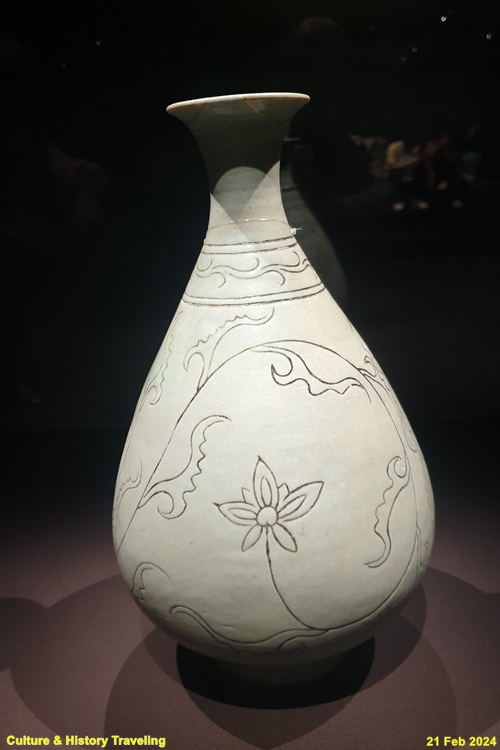

조선시대에 만들어진 높이 29.9cm의 연질백자 병이다. 아가리는 나팔처럼 벌어지고 몸체는 불룩한 전형적인 조선시대 병이다. 몸통에는 연꽃을 배치하고 여백을 충분히 두면서 덩굴무늬를 흑상감하였다. 도안화된 중국식 문양과 구도를 따르고 있다. 15세기 상감백자의 전형적인 형태를 보여주고 있다.

경남 거창군 북상면에 있는 진양군 영인정씨 무덤에서 출토된 유물이다. 편병.접시.대접.잔.묘지 등 10여점이 출토되었다. 출토된 묘지 내용을 통해 1446년에 조성된 사실을 알 수 있다. 편병과 묘지는 고려백자의 전통을 이어받은 것으로 보인다.

높이 33.2cm의 큰 백자 항아리이다. 아가리 둘레가 몸통 아랫부분보다 크고 동체 가운데에 접합 자국이 있다. 몸통에는 구름무늬와 대나무무늬를 산화철 안료를 이용하여 그렸다. 문양을 그린 필치가 주저함이 없어 시원한 느낌을 준다. 청화안료가 부족했던 17세경에 만든 작품으로 추정된다.

내항아리와 내항아리가 남아 있다. 외항아리는 높이 42.5cm이고, 내항아리는 높이 27.6cm이다. 이름과 생년월일 등이 기록된 태지석은 남아 있지 않다. 태항아리는 왕실 자녀가 태어났을 때 태를 담아서 보관하는 용도로 제작되었다. 15세기까지는 분청사기로 만들었으며 16세기부터는 백자로 태항아리를 만들었다. 경기도 광주지역 가마에서 만든 것으로 추정된다.

백자 항아리로 큰 항아리와 작은 항아리가 있다. 큰 항아리는 높이 34.0cm이고 작은 항아리는 높이 9.5cm이다. 아가리가 밖으로 벌어지며 어깨부분에서 급격히 벌어졌다가 서서히 좁아진 형태를 하고 있다. 엷은 청색의 유이 내외면에 고르게 씌워졌다. 항아리의 형태에서 주는 조형미와 색감 등에서 백자의 아름다움을 제대로 보여주는 걸작이다.

아무런 문양이 없는 순백자 항아리이다. 2009년 서울 종로구 피맛길에서 3점이 출토되었다. 전형적인 조선 전기 항아리의 모습을 하고 있다. 3점중 2점은 높이 55.5cm, 36.2cm로 크기와 형태가 비슷하고 나머지 1점은 높이 28cm 정도의 둥근 형태이다. 뚜껑은 발견되지 않았지만 원래 뚜껑이 이었을 것으로 추정된다. 조선 최대의 상업지구에서 발견된 것으로 당시 생활상을 보여주는 의미있는 유물이다.

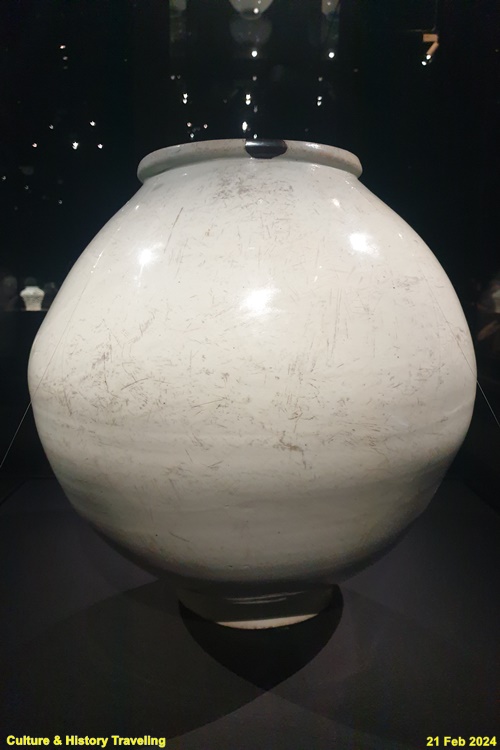

높이 52.6cm 큰 백자 항아리이다. 조선후기에 제작된 문양이 없는 둥근 형태를 하고 있다. 형태는 약간 비대칭이나 자연스럽고 안정된 느낌을 준다. 조선후기 관요의 백자 제작기술이 완숙한 단계를 보여주는 유물이다.

높이 26.7cm 백자 항아리로 몸체를 뚫음새김하였다. 안쪽과 바깥에 항아리가 이중으로 있는 구조이다. 바깥 항아리는 뚫음새김으로 모란꽃, 줄기, 잎을 사실적으로 표현하고 있으며 안쪽 항아리에는 문양이 없다. 외형은 일반적인 항아리와 비슷한 모습을 보여주고 있다.

높이 32.9cm의 백자로 만든 주전자이다. 아가리는 약간 벌어져 있으며, 짧은 목 아래로 서서히 벌어져 아랫부분이 풍만한 형태이다. 뚜껑에는 연꽃봉오리 모양이 꼭지가 있어 손잡이에 있는 고정시킬 수 있다. 제작기법 등으로 볼 때로 15~16세기에 만들어진 것으로 조선초기 백자 중 걸작으로 손꼽힌다.

총높이 22.5cm의 조선시대 백자 반합이다. 뚜껑에는 꽃봉오리 모양 꼭지가 달려 있다. 뚜껑 가장자리는 굴곡을 이루어 아래 몸체와 잘 맞도록 되어 있다. 몸체는 아랫부분이 풍반하고 밖으로 벌어진 굽다리와 어룰려 기품있는 모습을 보여준다. 조선전기를 대표하는 반합 중 하나로 손꼽힌다.

넓고 깊은 모양의 그릇의 사면을 눌러서 둥근 사면형으로 만든 것이다. 목공예품을 만드는 제작방식을 응용하여 넓은 입술과 네면을 넓은 칼로 깍아서 만들었다. 현대 도자에서도 응용되고 있는 기법이다.

높이 44cm, 몸통지름 42cm의 큰 달항아리이다. 몸체의 곡선이 둥글고 부드러우며 매우 풍만한 형태를 하고 있다. 몸통 중심부 이어붙인 부분에 일그러짐이 거의 없어 거의 완전한 원을 그리고 있다. 몸통 전면에 성형 흔적 없이 표면이 일정하게 정리되어 있다. 고궁박물관에 소장중인 달항아리(국보)와 함께 여러 점의 달항아리 중에서도 최고 수준으로 평가받고 있다.

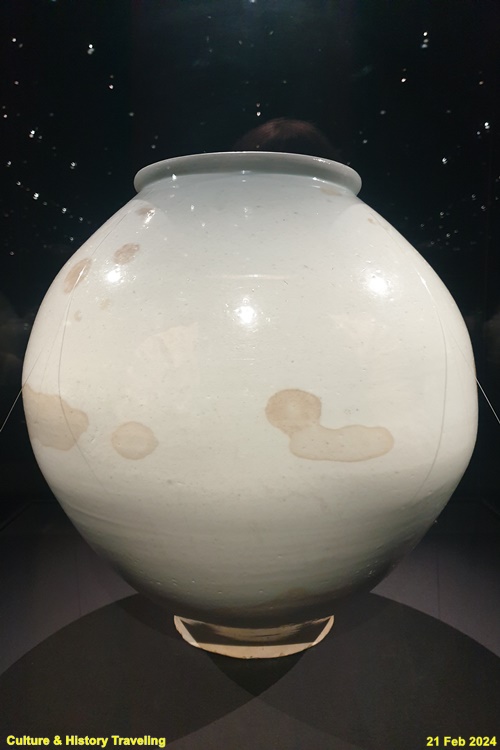

전형적인 달항아리 형태를 하고 있다. 높이에 비례한 몸통의 크기도 적당하며 입과 굽 지름의 비례도 좋아 안정적으로 보인다. 입술이 얇고 작으며 짧게 벌어져 듬직한 맛은 없지만 달항아리 특유의 풍만하면서 절제된 모습을 보여주고 있다.

조선의 백자

리움미술관은 개관 이후 처음으로 도자기를 주제로 하나 기획전을 마련하였다. <조선의 백자, 군자지향君子志向>전은 조선백자를 장식기법과 생산지에 따라 간결하게 구분하고, 그 안에 조선 사람들이 이상적으로 여기던 군자의 풍모가 담겨 있었다는 해석을 더해 조선백자 감상에 새로운 지평을 제시하는 전시이다. 1분 “절정, 조선백자”에서는 국가지정문화재 등 대표작들을 한자리에 모아 조선백자의 정수를 선보인다. 2부 “청화백자”에서는 왕실과 사대부의 위엄과 품격, 변화의 흐름을 조명하였고, 3부 “철화.동화백자”에서는 안료의 변화 속에서 느껴지는 또 다른 무습의 격조와 해학을 다루었다. 전시의 마지막 4부 “순백자”에서는 백자의 본질이라 할 수 있는 백색에 대해 이야기했다. 조선의 최고급 백자에서 질박한 일반 서민의 백자에 이르기까지 다양한 조선백자를 한자리에서 살펴보는 것을 통해 그 안에 담긴 군자의 모습을 발견할 수 있을 것이다. 조선백자와 우리 고미술을 아끼고 사랑하는 여러분의 많은 관심과 성원을 바란다. (안내문, 리움박물관특별전, 2023년)

<출처>

- 국가문화유산포털, 문화재청, 2023년

- 안내문, 리움박물관특별전, 2023년