강원지역은 북쪽 금강산에서 남쪽 태백산, 동쪽 동해안 지역, 서쪽 북한강.남한강 일대까지 넓은 지역을 포함하고 있다. 강원도에는 동해안을 따라서 형성된 해안평야와 석호가, 서쪽으로는 한강 유역을 중심으로 충적평야와 분지가 발달되어 있다. 많은 인구를 부양할 수 있는 평야가 없고 교통이 발달하지 않아 역사시대에는 중요한 지역이 아니지만 선사시대에는 동해안 석호와 주변평야지대, 남.북한강 유역의 충적 평야지대를 중심으로 선사시대 유적지들이 곳곳에 남아 있다. 대표적인 선사시대 유적지로는 고성 문암리, 속초 조양동, 양양 오상리, 강릉 초당동 유적지가 있는 동해안과 춘천, 영월, 양구, 홍천 등 한강 주변 지역에 많이 분포하고 있다.

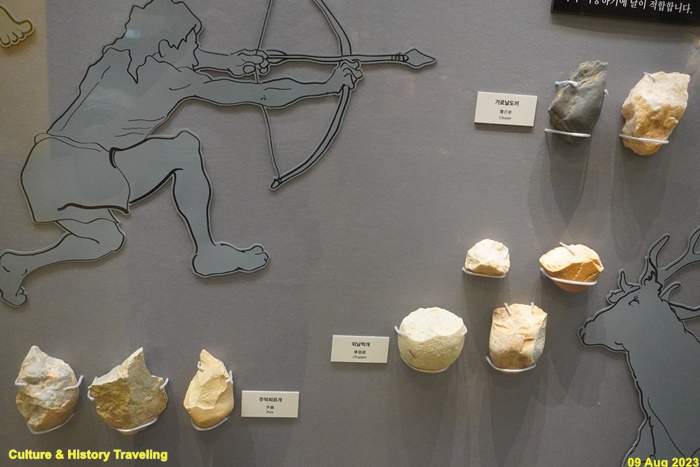

찍개와 주먹도끼는 다용도 석기로, 사냥한 동물이나 채집한 식물의 가공에 두루 사용하기에 날이 적합합니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

구석기시대 사람들의 도구와 생활

구석기시대에 가장 중요한 도구는 뗀석기였습니다. 이른 시기의 찍개, 주먹도끼부터 가장 발달된 돌날석기까지 다양한 뗀석기들을 만들어 생활에 활용하였습니다. 뗸석기 용도는 석기의 크기와 모양, 날의 형태 등으로 미루어 짐작할 수 있으며, 최근에는 날의 닳은 모습을 현미경으로 관찰하여 석기의 용도를 추정하고 있습니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

홈날석기는 둥글면서 길쭉한 형태의 뼈나 나무 등의 가궁에, 새기개는 길쭉한 홈을 새기거나 조각하는 데 날이 적합합니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

밀개는 경사진 날을 갖고 있어 가죽 안쪽의 기름 제거에, 긁개나 칼은 날이 날카로운 편이라 고기를 저미거나 잘라내는 데 적합합니다. 나무 자루를 연결하여 사용하는 경우도 있습니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

석기만들기: 뗀석기는 단순해 보이지만 여러 공정을 거쳐 만들어졌고, 다양한 종류의 돌로 만든 망치가 용도별로 사용되었습니다, 석기를 만드는 과정에서 떼어진 격지들로는 제작 과정을 추정해 볼 수 있습니다. (안내문, 춘천박물관, 2024년)

구석기시대, 강원의 첫 인류

강원 지역에 사람이 살기 시작한 것은 약 10만 년 전 무렵부터입니다. 사람들은 주로 강변이나 해안 구릉에 거주하였고 찍개, 주먹도끼와 같은 뗀석기를 만들어 사냥과 채집으로 생계를 꾸려 나갔습니다. 4만 년 전 무렵이 되면 새로운 석기 제작 기술인 돌날기술을 쓰는 사람들이 새로 유입되었습니다. 그들은 현생인류인 우리의 조상으로 백두산 지역으로부터 흑요석과 같은 좋은 석재를 들여오는 등 다른 지역과 활발히 교류하였습니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

구석기시대에 사용하던 석기가 포함된 토양 위로 여러 시대의 퇴적층이 쌓인 상태를 보여 줍니다. 자갈층의 존재는 과거 어느 때인가 하천이 이곳을 통과한 적이 있음을 말해 줍니다. 색상이 갈색에 가까울수록 추운 기후, 적색일수록 따스한 기후에 퇴적된 것으로 추정합니다. 위아래로 길고 하얗게 보이는 줄은 빙하기에 형성된 얼음쐐기의 흔적으로, 추운 기후였음을 말해 줍니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

이 모형은 홍천 하화계리 유적 발굴조사에서 확인된 석기제작장을 실물 크기로 이전, 복원해 놓은 것이다. 후기 구석기인들이 석기를 만들던 곳으로 많은 돌조각들이 직경 2m 정도의 범위에 밀집해 있다.

뗀석기 제작 기술의 발달 과정

단순하고 거칠던 초기 뗀석기는 시간이 가면서 점점 크기가 작아지고 종류와 기능은 다양화, 전문화됩니다. 특히 4만 년 전쯤에 돌날기술이 발명되면서 석기 제작 기술은 혁명적으로 발전하였습니다. 제작 기술이 정교해짐에 따라 더욱 다양한 석재를 사용하게 되는데, 흑요석과 수정은 강원 지역에서 뗀석기를 만드는 데 가장 중요하게 사용되었던 석재들입니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

강원 지역의 구석기 유적

강원 지역 구석기 유적은 대부분 강변의 크고 작은 구릉에서 발견됩니다. 상당수 유적은 석기를 포함한 지층이 여러 겹으로 쌓여 있어 구석기시대 사람들이 오랜 시간을 두고 한 장소를 반복적으로 사용하였음을 보여줍니다. 1980년대부터 구석기유적에 대한 조사가 활발하게 진행되어 약 50여 곳의 유적이 발굴되었고, 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

강원지역 집터와 무덤유적에서 출토되는 빗살무늬토기, 덧무늬토기, 그물추, 작살, 결합식 낚시 등의 다양한 유물들은 우리나라 신석기문화와 생활살을 이해하는 데 중요한 자료가 된다. 양양 오산리.지경리, 고성 문암리, 춘천 교동 등을 비롯한 50여곳의 유적이 확인되고 있다.

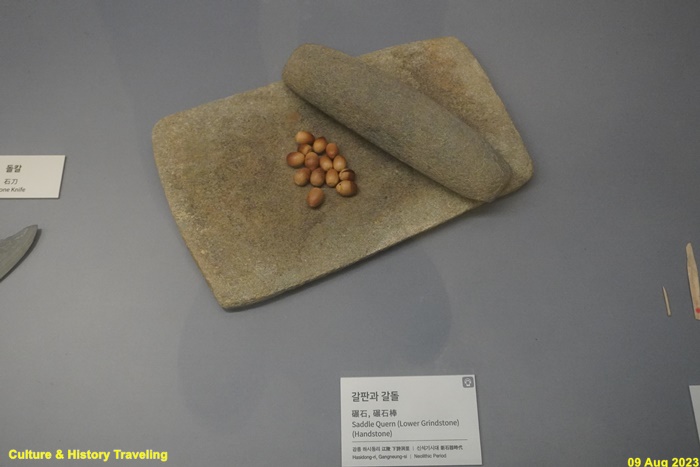

가장 오래된 농경 유적

고성 문암리 유적에서 신석기시대 농경 흔적인 밭 유적이 확인되었습니다. 밭은 이랑과 고랑을 갖추고 있는데 이랑의 길이는 짧고 가장자리는 울퉁불퉁합니다. 약 5,000년 전 초기 농경유적으로 추정되어 우리나라에서 가장 오래된 것으로 보입니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

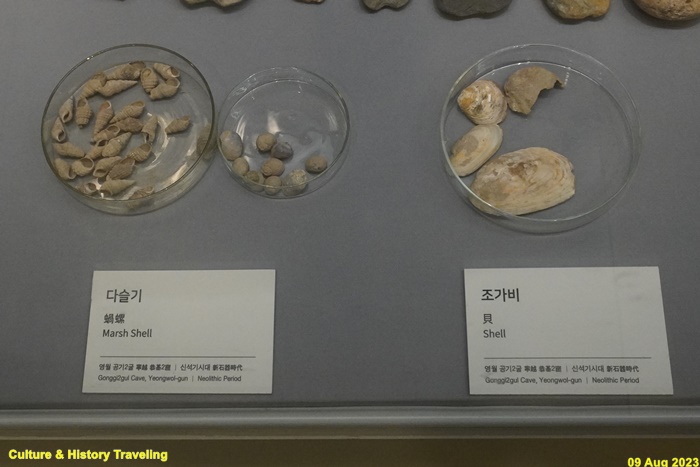

식량창고, 바다

신석기시대 사람들은 초보적인 수준의 농경을 시작했지만 여전히 사냥과 채집, 물고기 잡이도 하였습니다. 울산 반구대 암각화에 그려진 배 안에는 작살을 든 사람이 표현되어 있는데, 강원지역에서도 신석기시대 작살이 발굴되었습니다. 집터에서 무더기로 출토되는 그물추는 어로 활동이 활발했음을 알려줍니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

익숙한 식량, 짐승의 고기

신석기시대 사람들은 활을 사용해 작고 빠른 동물을 사냥했습니다. 영월 공기2굴 유적에서는 다양한 동물 뼈가 출토되었는데 약 40%가 사슴뼈이고 노루, 고라니, 멧돼지 뼈 등도 나와 식생활을 짐작할 수 있게 합니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

자연을 경영하여 얻은 먹거리

약 1만 년 전쯤 빙하기가 끝나고 기후가 따뜻해지면서 해수면이 높아지는 등 환경이 크게 변화하였습니다. 이런 변화와 함께 사람들 사람들은 바다를 물고기나 조개와 같은 먹거리를 구할 수 있는 공간으로도 인식하게 되었습니다. 또한 자연 자원을 채집하는데 그치지 않고 계획적으로 기르는 농경과 목축을 시작하였습니다. 이를 위해 사람들은 전에 없던 새로운 도구들을 창안하였습니다. 신석기시대는 이처럼 자연을 적극적으로 경영하기 시작한 시기였습니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

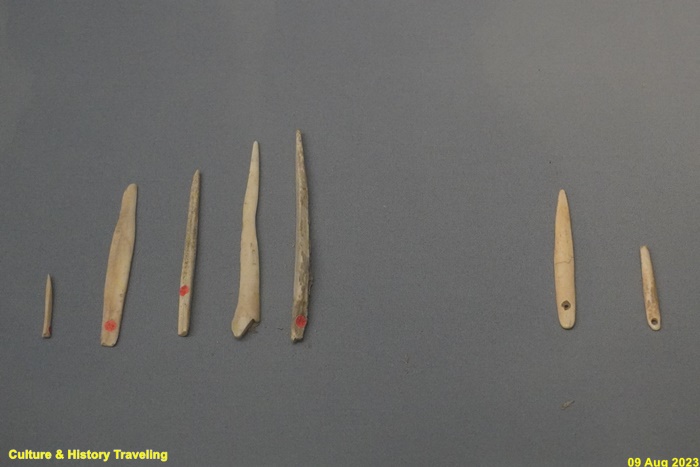

신석기 사람들의 옷차림

영월 공기2굴 유적에서 귀달린 바늘과 가락바퀴가 함께 나왔고, 조개와 동물 이빨로 만든 장신구도 출토되었습니다. 이 유물들을 통해 신석기시대 사람들이 천으로 만든 옷을 입고 다양한 장신구로 치장했음을 알 수 있습니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

신석기시대 사람들이 정착 생활

먹거리를 얻는 방식이 변화하자 신석기시대 사람들은 정착 생활을 하게 됩니다. 그들은 주로 바닷가나 강가에 둥근 움집을 짓고 모여 살면서 작은 집단을 이루었습니다. 움집 바닥에 진흙을 깔아 단단하게 다졌고 집 한가운데에 둥근 화덕을 설치하여 난방과 조리를 하였습니다. 또 가장자리에 그물을 비롯한 각종 도구와 토기들을 보관하는 공간이 설치된 움집도 있습니다. 움집들 사이에는 구덩이를 파고 불을 피워서 토기를 구웠습니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

신석기시대, 따뜻함이 가져온 삶의 변화

약 1만 년 전, 빙하기가 끝나고 기후가 따뜻해지면서 사람들의 생활 방식도 변하였습니다. 강원지역에 살던 신석기시대 사람들은 현재의 고성 문암진리 등지에서 농사를 시작했습니다. 그들은 강가나 바닷가에서 낚시를 하고 활과 화살을 만들어 작은 동물을 사냥했습니다. 이렇게 얻은 먹거리는 바닥이 평평한 토기에 요리를 하였고, 옷감을 짜 옷을 지어 입었으며 다양한 장신구로 치장도 했습니다. 또 춘천 교동동굴 유적의 예와 같이 장례의식도 치렀습니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

빗살무늬토기는 그릇의 겉면에 각종 기하학적 무늬가 새겨진 토기로, 우리나라 신석기 문화를 대표한다. 한반도 전역에서 출토되고 있으며 지역에 따라 형태와 무늬구성에 차이를 보인다.

추상화된 자연, 신석기시대 토기 문양

신석기시대 사람들은 토기에 다양한 무늬를 새겼는데 이를 통틀어 빗살무늬라고 합니다. 무늬를 만드는 방법은 점토 덧붙이기, 긋기, 찍기, 누르기 등이었으며 강원 지역에서 나온 대부분의 토기에서 확인됩니다. 신석기시대 사람들은 토기 바깥 면 전체에 각 부위별로 다른 무늬를 새겨 장식성을 높였습니다. 늦은 시기가 되면 무늬는 점차 줄어들어 토기 아라기 부분에만 단순한 빗금을 새겨 넣었습니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

신석기시대 토기 변천

강원지역 신석기시대 토기는 바닥이 평평하고 아가리와 몸통에 점토를 붙이거나 눌러 찍어 무늬를 새긴 납작밑 토기가 먼저 등장합니다. 이후 바닥이 뾰족하고 아가리부터 바닥까지 전체에 그어서 무늬를 새긴 빗살무늬 토기가 그 뒤를 잇습니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

신석기시대 사람들의 그릇

인류가 본격적으로 토기를 만들어 사용한 것은 신석기시대부터입니다. 강원 지역의 이른 시기 신석기 토기는 바닥이 납작한 것이 특징입니다. 이후 한반도 중서부 지역으로부터 바닥이 뾰족한 토기가 전래되면서 강원 지역에서도 뾰족한 토기가 널리 사용됩니다. 종종 토기 바닥에서 나뭇잎 흔적 확인되는데 토기를 만든 후 옮기기 편하도록 나뭇잎을 깔았던 것을 알 수 있습니다. 또한 토기 몸통에서 발견되는 일부러 뚫은 구멍들은 금이 간 토기를 수리하기 위한 것으로 추정됩니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

춘천 교동 동굴유적은 춘천시 후평동 봉의산 기슭에서 발견된 신석기시대의 동굴유적이다. 발견 당시 동굴 안에서 세 구의 사람 뼈와 함께 생활용구인 석기와 토기, 꾸미개인 대롱옥 등이 출토되었다.

교동동굴

1962년 발견된 유적으로 풍화된 봉의산 암벽을 파서 만든 인공 동굴입니다. 3명의 인골과 함께 신석기시대 토기, 석기, 옥이 함께 발견되었습니다. 인골들은 발을 중앙부로 향하고 누워있어 무덤으로 추정됩니다. 동굴 천장에는 그을음이 묻어 있고, 동굴 안쪽에 한쪽으로 낮고 깊숙하게 파고 들어가 저장 공간이 마련되어 있습니다. 이로 보아 무덤으로 사용되기 이전에는 살림 공간으로 사용된 것으로 보입니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

신석기시대 사람들의 무덤

신선기시대 사람들은 자신과 같이 생활하던 주변 사람이 죽으면 매장을 하고 장례를 지냈습니다. 춘천 교동동굴 유적에서는 세 구의 시신과 토기, 돌도끼 등이 발견되었습니다. 고성 문암리 유적에서도 귀걸이와 토기 등을 껴묻은 무덤이 발굴되었습니다. 이런 무덤과 출토품은 신석기시대 사람들의 사후 세계관을 짐작할 수 있게 합니다. (안내문, 춘천박물관, 2023년)

<출처>

- 안내문, 춘천박물관, 2012년/2023년