중국 문명은 중구의 황하 중하류에 성립한 옛 문명을 총칭한다. 신석기시대 문화로는 하남성의 츠산磁山 문화, 섬서 지방의 양사오仰韶 문화, 황하 중하류의 룽산龙山 문화 등이 대표적이며 이외에도 지역마다 다양한 문화가 존재했다. 기원전 3,000 ~ 5,000 년 전 황하 유역에 번성했던 신석기 앙소문화(仰韶文化) 동아시아에서 가장 앞섰던 선사문화로 여겨진다. 바닥이 뾰족한 항아리와 도기가 유명하다. 룽산문화(龍山文化)는 황화유역의 신석기 말기(4,000 ~ 5,000년) 문화를 말한다. 작업 도구의 변화와 생산성 향상은 중국에서 문명 사회의 출현을 보여주고 있다. 초기 국가모습을 보이는 많은 촌락들이 황하와 장강유역에 생겨났다.

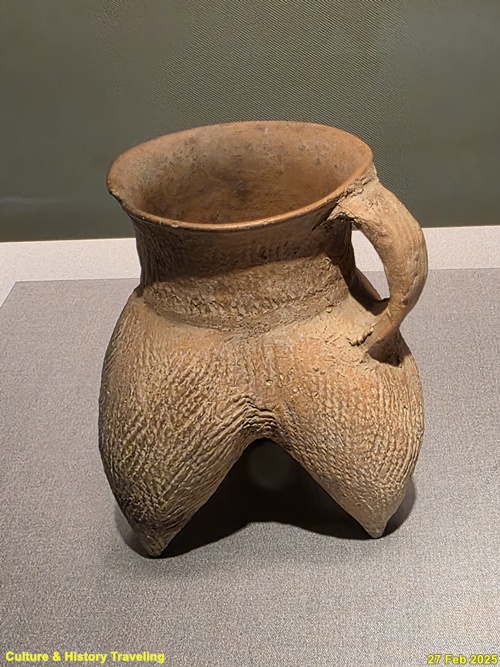

자루형태에 세 다리가 달린 력은 신석기시대부터 전국시대에 걸쳐 화베이 지역에 주로 사용된 취사용기입니다. 시대와 지역에 따라 형태와 색이 다른데 손잡이가 달린 것은 중국 서북부의 특징입니다. (안내문, 도쿄박물관, 2025년)

부족한 파편을 석고로 보완해 복원한 것으로, 백색 토기는 신석기시대에서 상시대에 걸쳐 제작되었습니다. 토기를 균일한 백색으로 굽는 것은 어려웠기 때문에 제사 등 특수한 상황에 사용한 것으로 추정됩니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

서주부터 춘추시대에 걸쳐 중국 내몽골 자치구 동부의 초원지대에서는 표면을 매끄럽게 문지른 붉은색 토기가 활발히 제작되어, 목축과 농업을 생업으로 하는 문화에서 사용되었습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2023년)

굽기 전 부드러운 표면을 주걱으로 눌러 무늬를 나타내 빛의 각도에 따라 보이기도, 안 보이기도 하는 무늬인 ‘암문’을 지닌 토기입니다. 암문과 흑색 토기는 전국시대에 유행했습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

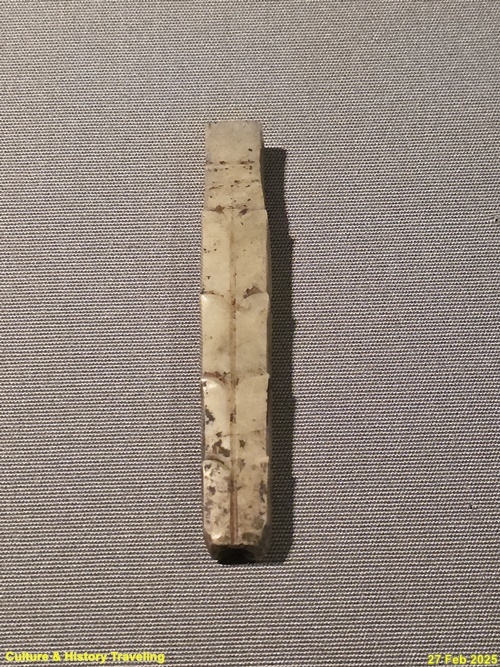

상나라 왕릉의 출토품이라고 전해지며 등 부분에 기둥 형태의 물건을 꽂아 지지하는 받침이었던 것으로 보입니다. 중국에서는 한시대 이전의 석조품이 출토되는 경우가 매우 드물어 가치가 높습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

원래는 구멍 부분에 자루를 달아 사용했던 것으로 추정됩니다. 이 작품과 유사한 석기가 러시아와 중국, 한반도 등에서도 출토되었습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

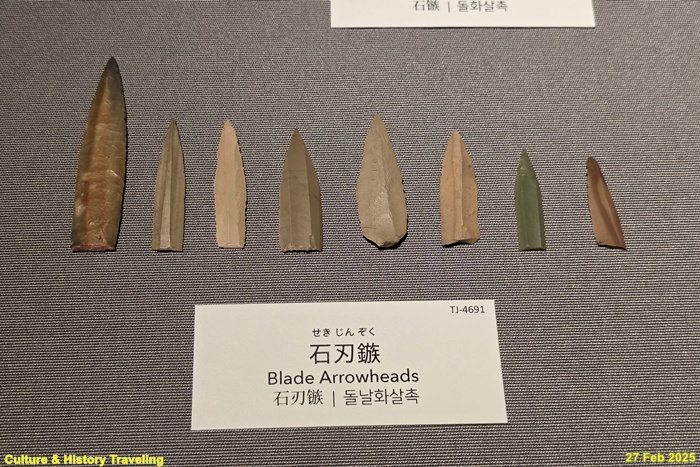

좀돌날은 면도기의 날과 비슷한 작은 형태의 돌날입니다. 뼈나 뿔로 만든 창의 측면에 좀돌날을 끼워 사용한 것으로 추정됩니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2023년)

옥기玉器 천연옥으로 만든 물건을 말한다. 신석기시대 가공기술이 발달하면서 초기 옥 공예품을 만들었다. 중국 문명에서 만 볼 수 있는 독특한 유물이다. 지위나 신분을 드러내는 역할을 했으며 의례에 사용되었다.

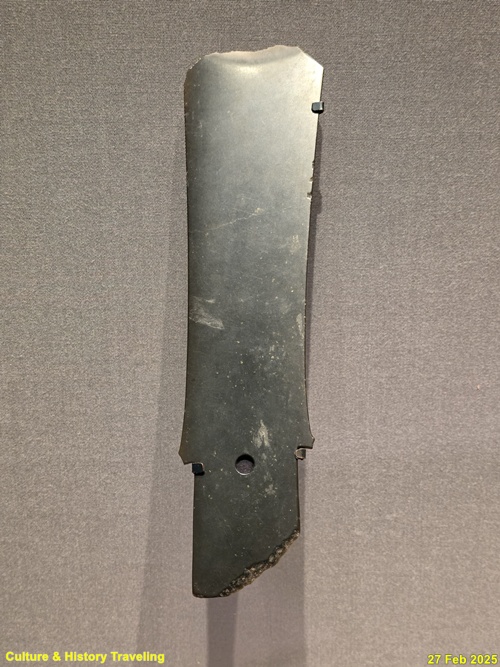

옥은 수분을 머금은 듯한 부드러운 광택을 지닌 돌의 일종입니다. 옥 도끼는 옥으로 만든 도구 중에서도 가장 오래된 종류에 속하며 권력을 상징하는 의례용 도구였습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

부드러운 표면과 견고한 내면을 지닌 옥은 이상적인 군주의 모습을 상징하게 되었습니다. 옥으로 된 물건을 애호하는 중국의 전통은 옥이 바른 행실을 상징하는 것과도 관련이 있습니다. (안내문, 도쿄박물관, 2025년)

삽 모양의 농기구를 본 뜬 형태로 농경이나 토지에 제사를 지낼 때 사용한 것으로 추정됩니다. 옥으로 된 기물 중에서도 출토된 지역의 범위가 넓습니다. (안내문, 도쿄박물관, 2025년)

이삭을 베는 데 사용하는 칼 모양의 도구를 본떠 만든 옥기입니다. 형태로 보아 실제로 사용한 것이 아니며 의례에 사용했던 것으로 추정됩니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

고대 중국인들은 신체의 아홉개의 구멍을 금옥(金玉)으로 막으면 시신이 썩지 않는다고 하여 시신에 옥을 부장했는데, 이를 장옥(葬玉)이라 한다. 옛 사람들은 옥이 신령스러운 힘을 지녔다고 믿었다. 옥벽은 대표적인 장옥 중 하나이다.

석기에서 옥기로

중국에서 석기가 출현한 시기는 지금으로부터 130만년도 더 전인데 비해, 옥기가 출현한 것은 8천년 전의 일로 여겨집니다. 옥기는 지위나 신분을 드러내는 역할을 하였고 의식과 제사에 쓰이는 도구로서도 발달하였습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

상나라의 왕실은 뼈를 사용해 점을 치거나 다양한 도구를 만들었습니다. 이것은 비녀나 수저의 손잡이 혹은 용기의 일부로 추정됩니다. 표면에 새겨진 무늬에서 골각기와 청동기의 연관성이 드러납니다. (안내문, 도쿄국립박물관,, 2025년)

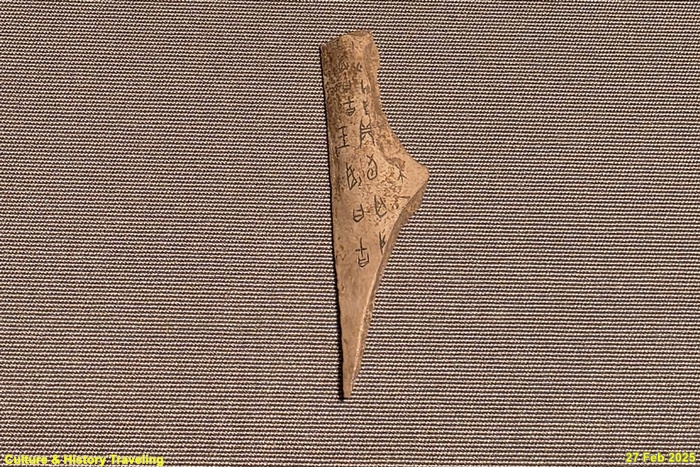

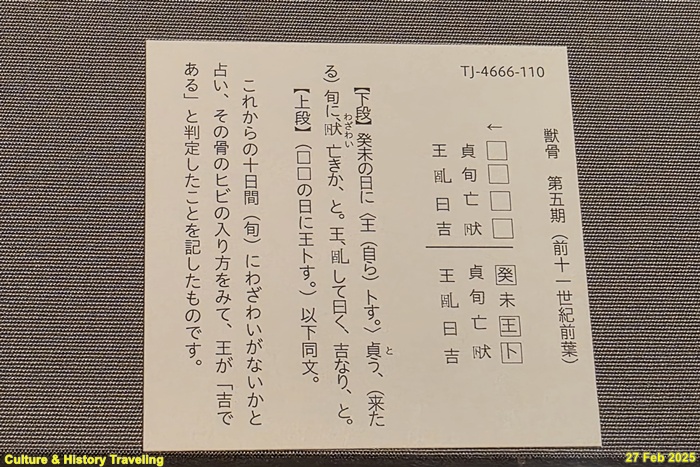

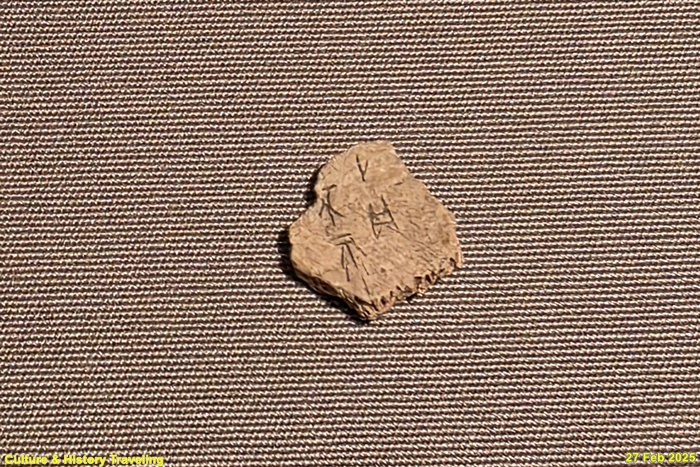

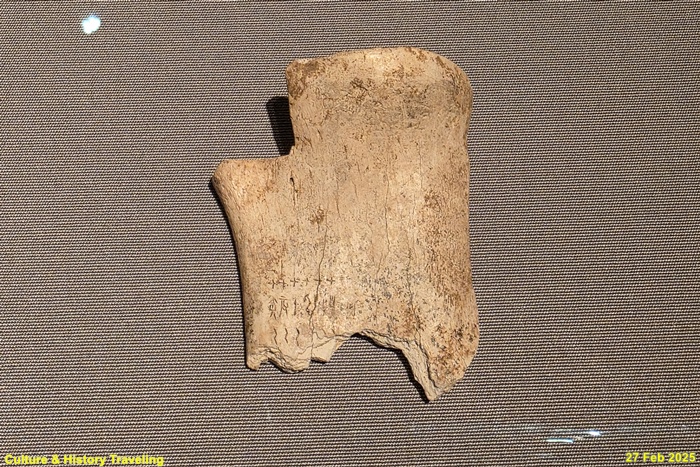

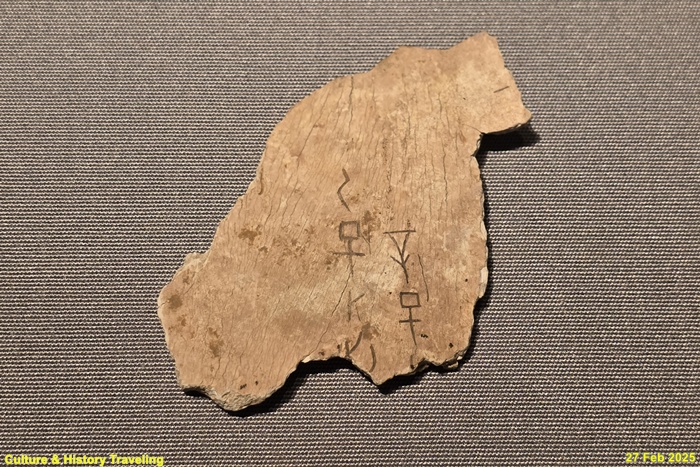

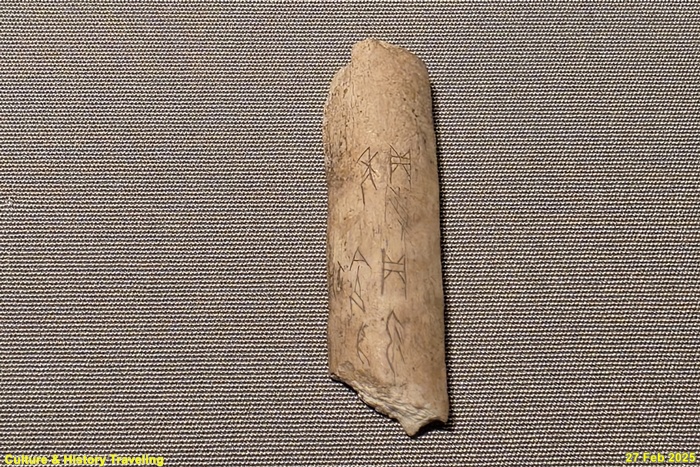

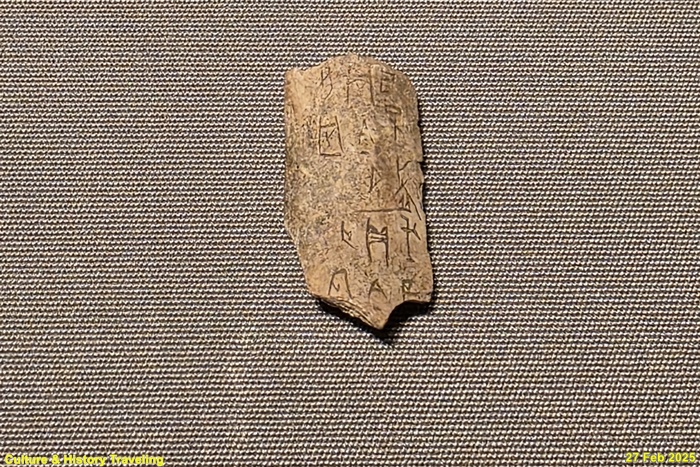

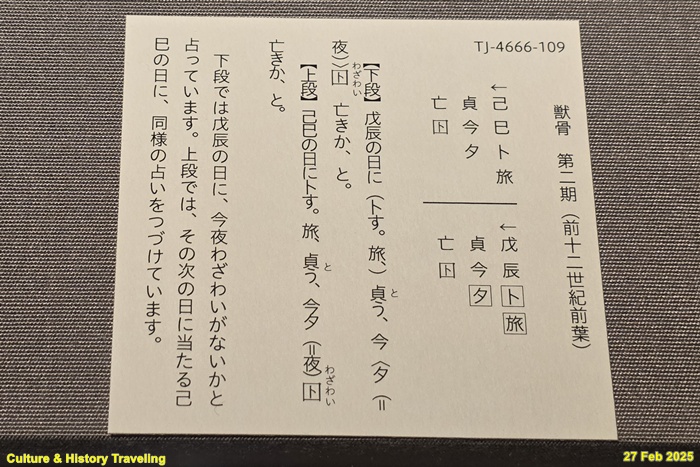

갑골문(甲骨文)은 “계문(契文)”, “복사(卜辭), “라고도 부른다. 중국 상(商)말에서 주(周)초(기원전 1,300~1,100년경)까지 왕실에서 점복(占卜)의 결과를 거북껍질이나 동물뼈에 기록한 문자이다. 상나라 은허 유척에서 발견된 초기의 갑골문은 물체의 형상에 표현한 상형문자로 약 4,500여자 정도이다. 갑골문에서 발견된 문자는 내용이 확대되어 지사자(指事字, 상형자를 응용해서 만든 글자),상형자.회의자(여러개 문자를 합쳐 뜻을 만듬)뿐만 아리자 일부 형성자도 발견된다. 갑골문에 적힌 내용은 당시 상황을 보여주는 천문, 지리, 국방, 인물, 정벌, 교통, 의복, 목축, 종교 등 다양한 내용들을 포함하고 있다.

갑골, 중국 허난성 안양시 은허 출토, 상시대 기원전 13 ~ 기원전 11세기

점을 치기 위한 용도로 사용되었던 동물의 뼈. 금이 간 모양을 보며 길흉을 점치고, 그 결과를 표면에 문자로 새겼다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

새를 본뜬 듯한 장식이 달린 비녀입니다. 상나라의 왕실 혹은 왕실과 깊이 관련된 인물을 묻은 대형 무덤에서 주로 출토되며 한 무덤에서 수백 개가 출토되는 사례도 있습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

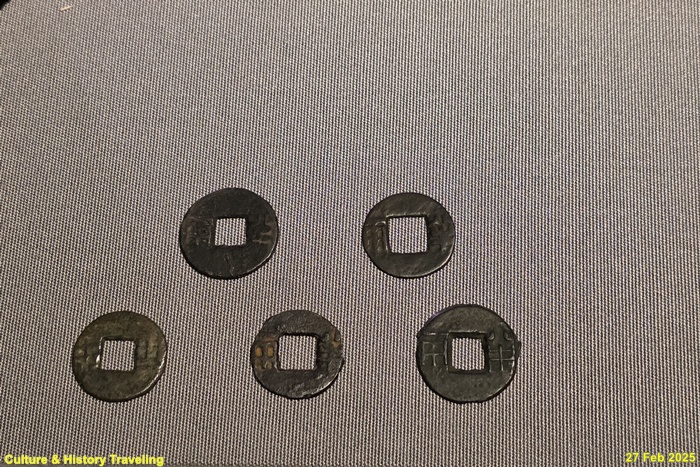

오수란 중량을 말하는 것으로 현재 단위로 환산하면 약 3.25g입니다. 오수전이 처음 주조된 것은 기원전 118년이며, <한서>에 따르면 그 후 100년간 280억 장이나 발행되었다고 합니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

원래는 짝을 이루는 같은 크기의 거푸집을 맞대어 고정해 사용했습니다. 동전의 거푸집은 기원전 2세기 무렵까지는 돌로 만든 것이, 기원전 1세기 무렵부터는 청동으로 만든 것이 주류였습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

포폐(布幣)는 조, 위에서 주로 사용된 화폐로 삽모양을 하고 있다. 도폐(刀幣)는 제, 연나라에서 사용했던 화폐로 칼모양을 하고 있다. 의비전(蚁鼻钱)은 초나라에서 주로 사용된 화폐로 개미가 콧등에 올랐을 때 얼굴모습이라 하여 의비전이라 부른다. 조개껍질 형태인 동패(銅貝)에서 발전된 형태이다. 원폐(環幣)는 진, 한나라에서 사용했던 화폐로 방직기구를 본떠서 만들었다. 둥근형태에 둥근 구멍이 있다. 초나라에서는 금으로 만든 영원(郢爰)이 사용되었다. 진시황은 통일후 다양한 화폐를 원형에 네모구멍이 있는 반량전으로 통일시켰다. 반량전은 후대 화폐의 기본 형태가 된다.

‘반량’이라는 글자가 있어, 반량전이라 불리는 원형 화폐는 전국시대 진나라에서 유통이 시작되었고, 시황제가 진 제국의 표준 화폐로 정한 이래 전한시대 중기인 기원전 118년까지 주조되었습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

천하를 통일한 시황제가 원형 동전을 표준 화폐로 정하기 전까지 여러 동전이 유통되었는데, 포전도 그 중 하나로 괭이를 본떴다고 여겨집니다. 이 거푸집으로는 한 번에 4장의 포전을 주조할 수 있습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

대천오십은 오수전 50장의 가치를 지닌 화폐로, 전한 말부터 신시대 무렵 신나라 황제인 왕망에 의해 발행되었습니다. 표면의 미세한 섬유 흔적으로 보아 끈으로 꿰어 묶음을 만들었던 것으로 보입니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

중국 문명의 새벽

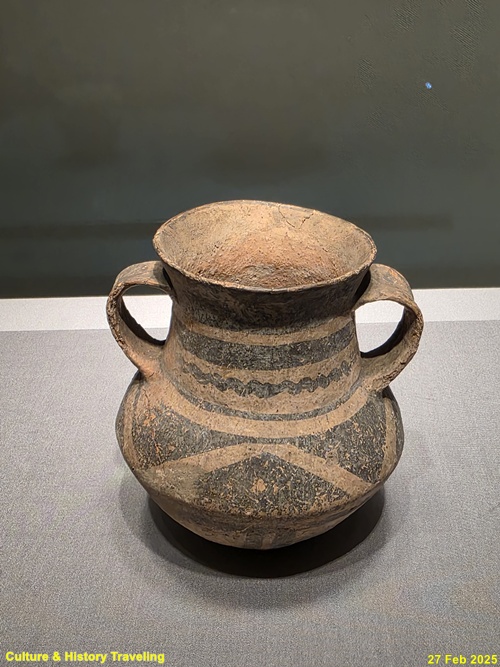

이 코너에서는 주로 기원전 3000년부터 기원후 200년 경의 토기와 옥기를 소개합니다. 중국에서는 1만 년 이상 전에 토기가 출현했습니다. 중국의 토기는 취사나 저정 등 일상생활에 사용된 것 이외데도, 약간 붉은색을 띤 표면에 갈색 안료로 무늬를 그린 채도나 전체를 검은색 혹은 흰색으로 발색시킨 흑도.백도 등 신이나 조상에게 공물을 바치는 제사나 의례 등에 사용딘 특별한 토기도 있습니다. 토기 이외에 윤기가 있는 광택을 지닌 돌을 갈고 닦아서 만든 옥기도 대단히 귀하게 여져져 왔습니다. 옥기는 신비로운 힘을 가지고 있으며 군자가 갖추어야 할 덕의 상징으로 여겨져 왔습니다. 토기의 조형이나 색채, 옥기가 지니는 독특한 광택 등 고대 중국 사람들이 계속 추구해 온 아름다움을 즐겨 주십시요 (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

<출처>

- 안내문, 도쿄국립박물관, 2024년

- 안내문, 중앙박물관, 2023년

- 玉器,바이두백과, 2025