중국 진한대에는 장례를 후하게 치르는 후장제도厚葬制度가 유행하면서 상류층 무덤의 부장품 종류가 많고 화려해졌다. 이전에는 옥기, 청동그릇 등의 예기와 실생활에 사용된 토기, 무기, 마구류가 주로 매장되었지만, 이후에는 인간의 감정이나 생활상을 실감나게 표현한 인물과 동물 도용, 가옥.부뚜막.축사 등의 명기와 도용이 많은 수량 출토되었다. 또한 당唐대에는 삼채로 진묘수, 말, 낙타 등을 화려하게 제작하여 매장하였다.

원래는 머리에 날카로운 뿔이 있었습니다. 지하의 무덤 입구 근처에 단독으로 놓이는 경우가 많으며, 이러한 진묘수를 통해 무덤과 망자를 지키려 했던 당시 사람들이 생각을 엿볼 수 있습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

도용陶俑은 중국에서 죽은이와 함께 묻는 인물.동물의 상을 말하며 명기의 일종으로 흙으로 빚어서 만든 것을 말한다. 이는 현실의 사람이나 가축 등을 본 떠 만들어 죽은이를 저승으로 호종한다는 의미를 갖고 있다.

상대를 위협하며 갑옷을 두르고 서 있는 모습에서 무덤을 침입자로부터 지키려는 기백이 느껴집니다. 서진 시대에는 이와 같은 무사 토용을 진묘수와 함께 지하의 무덤 입구 근처에 놓았습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

우차 모형을 부장하는 관습은 한시대 이전에도 존재했지만, 삼국시대 오나라의 영역에서 급격히 증가해 서진 시대에 이르러 수도인 낙양을 중심으로 정착되었습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

위에서 봤을 때 십자가 되도록 머리를 묶는 것은 당시 유행했던 여성의 머리 모양입니다. 앞면과 뒷면을 따로 만들어 합치는 방식으로 제작되었으며 이는 한시대 이후의 토용 제작 기법을 계승한 것입니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

껴묻거리로는 주택, 창고, 축사 등 다양한 형태가 있으며 생활용품 등과 함께 죽은사람이 사후세계에서 살 수 있는 공간을 마련한 것으로 보인다. 당시 사람들이 살았던 주거환경을 살펴볼 수 있다.

생활필수품을 모형으로 만들어 무덤에 묻는 풍습은 진한시대에 발전했습니다. 이처럼 무덤에 묻힌 부장품은 당시의 생활상을 알려주는 중요한 자료입니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

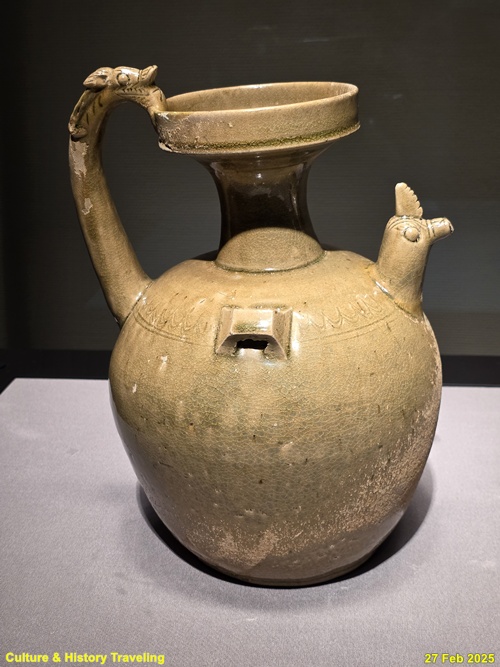

삼국시대(오나라) ~ 서닌 시대에 걸쳐 중국 저장성 일대에는 무덤에 묻을 명기(부장품)로서 동물이나 금속기를 본뜬 청자가 만들어졌습니다. 틀을 사용해 만든 형태 위에 첩화와 선각 기법으로 정성스럽게 제작했습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

호자는 중국 육조시대에 귀족들 사이에서 유행하였다. 서진 말에서 동진 초기에 제작되어 수입된 것이 한반도에서도 발견되고 있다.

닭머리 모양의 장식이 붙은 항아리를 천계호라고 합니다. 단, 닭머리 부분에는 구멍이 뚫려있지 않기 때문에 액체를 따르는 실용적 기능은 없습니다. 무덤에 묻기 위해 만들어졌을 것으로 여겨집니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

북조~수시대 무렵에 만들어진 것으로 추정되는 낙타 토용입니다. 당시에 중요한 가축이자 부의 상징으로 여겨졌던 낙타를 토용으로 만들어 무덤에 부장했습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

마치 충견을 연상시키는 늠름한 자태가 인상적입니다. 전체적으로 황유를 입히고 곳곳에 흑색으로 채색했던 흔적이 남아 있는 것으로 보아 7세기 중반의 것으로 추정됩니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

당시대에 만들어진 토끼 모양의 도자기로, 고위층의 무덤에 묻힌 부장품입니다. 앞발을 든 채로 앉은 것은 산토끼의 특징으로, 야생미가 느껴지는 대담한 표정을 짓고 있습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

당삼채(唐三彩)는 납유약을 발라 저온에서 구운 도기이다. 가마에서 구위지는 과정에 유약이 흘러내려 색의 융합을 촉진하다. 표면 색상이 노랑, 녹색, 청색이어서 당삼채라 부른다. 주요 기형으로는 일반적인 그릇을 비롯하여, 인물상, 신상, 진묘수, 말, 낙타 등이 있다. 당시 사람들의 복식, 생활모습, 취향 등을 잘 보여주고 있다.

눈을 크게 뜨고 이빨을 보이며 위협하는 사자의 모습입니다. 백색 바탕에 녹유와 갈유로 반점무늬를 더했습니다. 여성 토용과 쌍으로 무덤에 부장되어 있었을 가능성이 있습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

당대 초기 실크로드가 번영하며 무역이 성행하면서 낙타의 수요가 많아져 전리품, 조공, 상품으로 중국으로 대량 수입된다. 당唐 문화를 대표한 도용으로 서역문화의 영향을 받아 사실적인 표현이 돋보인다. 당나라의 국제적인 성격을 잘 보여주고 있다.

낙타와 말은 일상생활에서 사람과 물건을 운반하는 귀중하고 중요한 가축입니다. 무덤의 주인을 지키고 주인이 사후 세계에서도 편안하기를 바라며 이러한 친숙한 동물 인형도 하인과 악사 등의 다양한 인형과 함께 껴묻거리로 묻었습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

진묘수鎭墓獸는 중국에서 무덤앞을 지키는 짐승모양의 조각상으로 악령을 쫓는 의미가 있다. 춘추시대에는 호랑히, 뱀 등이, 한대 이후 남북조시대까지는 토용 벽사僻邪, 당대에는 상상의 동물인 서수瑞獸나 사람얼굴을 하고 있는 삼채용三彩俑이나 채회용彩繪俑 등을 사용했다.

진묘수는 무덤 입구를 지키는 역할로 부장된 짐승 모양 인형입니다. 인간의 얼굴과 날개가 달린 독특한 모습입니다. 맹렬한 표정과 가시 돋친 갈기로 격노하는 진묘수의 모습을 잘 표현했습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

바위 모양의 대좌에 선 대형 관리 인형입니다. 무인과 짐승 인형과 함께 무덤을 지키는 진묘 인형 중 하나입니다. 왕관을 쓰고 다양한 색의 반점무늬가 들어간 화려한 상의를 입은 자태는 당당하면서 기품있는 분위기를 자아냅니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

중국 당시대 석실고분 출입문이다. 문무인석이 배치되었던 당나라 능묘제도 모습을 잘 보여주고 있다.

무덤 입구에 설치한 문으로 오른쪽에는 예복을 갖추고 홀을 든 문관이, 왼쪽 문에는 긴 수염에 둥근 고리자루 큰 칼을 든 우락부락한 무관이 조각되어 있습니다. 우아하고 섬세한 선으로 문무관의 위엄 가득한 풍모를 묘사했습니다. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

중국 무덤의 세계

이 코너에서는 주로 기원전 200년부터 기원 후 800년경의 무덤에 죽은이와 함께 묻은 여러 껴묻거리를 소개합니다. 중국에서는 효도나 조상에 대한 경모가 가장 중요한 미덕의 하나라고 합니다. 기원전 2세경부터 이 세상을 떠난 조상의 영혼이 생전보다 풍요롭게 살 수 있도록 무덤에 최대한의 취향을 담아내기 시작했습니다. 대표적인 예가 명기 明器와 용俑 등 껴묻거리입니다. 명기란 조리용의 부뚜막이나 마차, 우차 등 탈것으로부터 변기에 이르기까지 각종 도구와 설비를 본뜬 모형을 말합니다. 용은 하인.연예인 등 주인을 모시는 여러 사람들을 본 뜬 인형을 말하는 것으로 명기와 함께 대부분은 도자기로 만들어졌습니다. 당시 사람들이 명기와 용에 담은 이상적 살림을 상기해 보십시오. (안내문, 도쿄국립박물관, 2025년)

<출처>

- 안내문, 도쿄국립박물관, 2024년

- 안내문, 중앙박물관, 2023년