임진왜란은 한.중.일 3국이 대규모로 참전한 국제적인 전쟁으로 당시에 존재했던 다양한 무기들이 사용되었다. 왜군은 포르투갈로부터 전수받은 신무기인 조총이 있었지만, 실제로는 조선의 활에 비해서 월등히 뛰어나지는 않았다. 왜군이 전쟁초기에 연전.연승할 수 있었는 것은 오랜 내전으로 축적된 경험 많은 군사들이었던 반면에 조선군은 조선초 이후 큰 전쟁이 많지 않았기때문 경험많은 군인들이 많지 않았다. 반면에 무기는 다양한 형태의 화포, 신기전을 비롯한 신무기들이 많은 편이었다.

조선시대 무기들은 전국적으로 많은 박물관 등에서 전시하고 있지만, 문화재로 지정된 진품은 육사박물관.해사박물관과 함께 진주박물관에서 많이 소장하고 있다. 임진왜란 당시 주요 격전장과 남해바다 등에서 출토된 유물들이다. 주요문화재로는 천자총통(보물), 현자총통(보물), 지자총통(보물), 중완구(보물)가 있다.

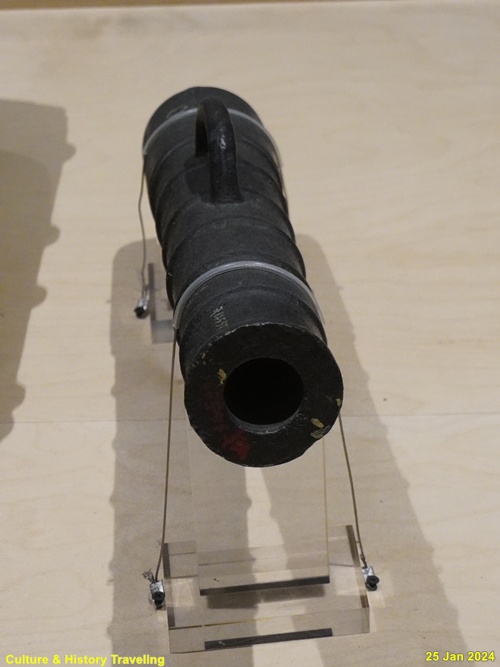

천자총통(보물)은 조선시대 우리나라 화포 중 가장 큰 것이다. 총 길이 1.31m, 포구 지름 12.8cm 크기로 8개의 마디가 있다. 포구 쪽에 제작연대를 알 수 있는 명문이 새겨져 있어 1955년 (명종10)에 만들어 졌음을 알 수 있다. 조선중기에는 천자문 순서에 따라 천자현황으로 그 순서를 표기했는데 당시 제일 큰 총통임을 알 수 있다. 탄환으로 대장군전이나 연피복탄을 사용하였다. 효과에 비해 화약이 소모가 많고 제약이 커서 실전에 많이 사용되지 았았다고 한다.

지자총통(보물)은 화약 스무냥을 사용하여 조란탄이라는 철환 이백개나 장군전을 발사한다. 스물아홉 근에 달하는 장군전의 경우 팔백 보를 날아간다. 지자총통은 약통, 격목통, 부리의 세부분으로 나뉘어져 있다. 현자총통(보물) 4가지 종류의 화포 중 위력에 뛰어나고 화약의 낭비가 덜해 주로 사용되었다. 임진왜란 때 수준의 주력무기로 사용되었으며 소형탄환을 사용하여 육상에서 성을 방어하는데도 효율적으로 사용되었다.

황자총통(보물)은 가장 크기가 작은 것으로 이동의 편이성을 위해 만들었다. 임진왜란 때 수군에서 많이 사용되었는다.

보물로 지정된 대형총통들, 천자·지자·현자·황자총통

조선에서 사용한 대형 화약 무기이다. 총통의 크기에 따라 천·지·현·황으로 구분하였다. 모두 명문이 있어 제작 시기를 알 수 있다. 현자를 제외한 세 총통은 임진왜란 이전에 만들어졌고 현자총통은 정유재란이 발발하기 바로 전에 만들어졌다. 이 가운데 현자총통이 실제 전투에서 가장 많이 활용되었다. 보물로 지정된 천자·지자·현자·황자총통을 한 자리에 모아 전시하는 것은 이번이 처음이다. (안내문, 진주박물관, 2023년)

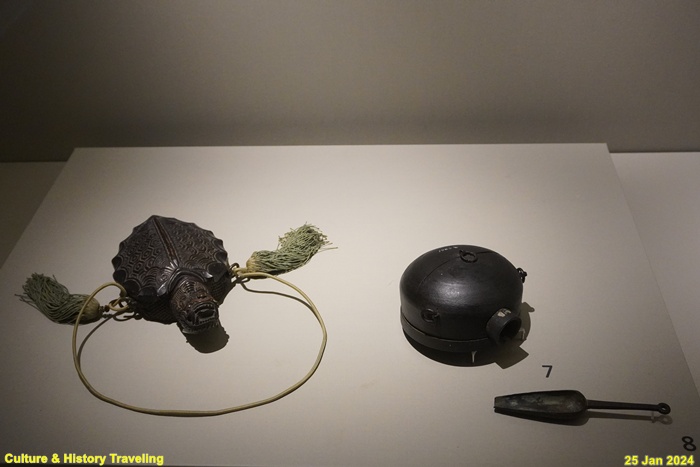

완구(碗口)는 비견진천뢰나 단석 등을 쏘는 화포로 댕구라고도 한다. 크기에 따라서 대.중.소로 구별된다. 조선 초 태종 때 최해산이 제작하였다는 기록이 남아 있고 대완구는 19세기에 만들어져 비교적 오랜 기간 사용할 수 있을 정도로 효용성이 있는 무기였다. 완구는 크게 완碗, 격목통, 약통 3부분으로 나눌수 있다. 완은 큰 돌이나 비격진천뢰를 올려 놓는 곳으로 그릇 모양을 하고 있다. 경남 하동군에서 발견된 1점과 통영 앞바다에서 인양된 1점이 보물로 지정되어 있다. 육군과 수군에서 같이 사용된 것으로 보인다.

비격진천뢰나 무겁고 큰 탄환을 쏘는 완구

비격진천뢰나 단석 등의 탄환을 쏘는 화포이다. 크기에 따라 대·중·소·소소로 구별된다. 모두 명문이 있어 시기를 알 수 있다. 중완구는 16세기에, 대완구는 19세기에 만들어져 둘 사이에는 약 300년의 시간 간격이 있다. 이로써 완구는 조선 전기부터 후기까지 큰 변화 없이 계속적으로 만들어진 것을 알 수 있다. 이 중완구에는 상주포영에서 주조하였다는 명문이 있고, 출토지는 경상남도 하동군이다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

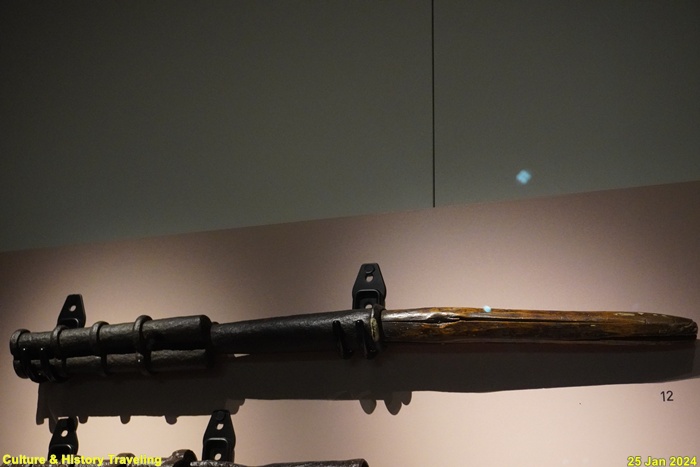

대장군전은 조선시대의 대형 화살 형태의 화약 무기로, 주로 천자총통에 장착되어 발사되었습니다. 주로 해상 전투에서 적의 함선을 직접 타격하는 데 사용되었다고 한다. 현재 국내에는 남아 있지 않고 임진왜란 당시 일본군이 가져갔던 것이 남아 있다.

대장군전, 천자총통으로 쏘는 가장 큰 화살

조선시대 사용된 화살 모양의 발사체 중 가장 큰 것이다. 원기둥 나무에 철촉과 철우가 달렸다. 현재 철촉은 남아 있지 않으며, 몸통의 길이가 182cm, 지름은 9.4cm, 무게 10.6kg이다. 임진왜란 당시 일본군 장수였던 구키 요시타카가 조선에서 일본으로 가져간 뒤 그 후손들이 보관해 온 것이다. 중간에 새겨진 글자로 완도 가리포에서 만들어진 것을 알 수 있다. (안내문, 진주박물관, 2023년)

화약과 탄환을 장전한 자포와 불랑기

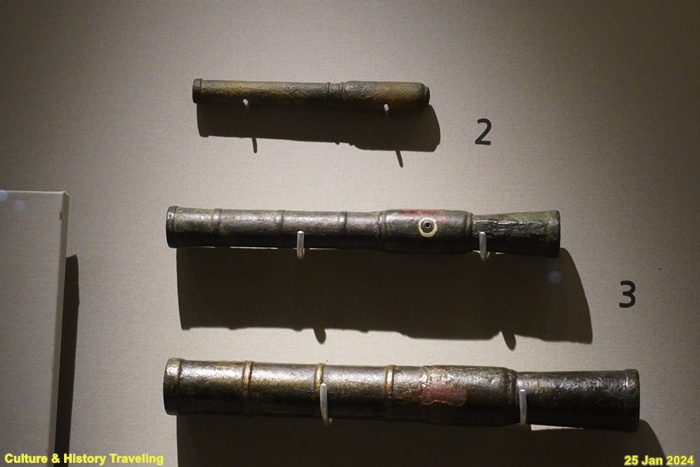

불랑기는 화약과 탄환을 장전한 자포를 발사대 역할을 하는 모포에 장착해 점화하여 발사하는 화약무기이다. 기존 대형 총통보다 크기도 작고 자포에 화약과 탄환을 미리 넣을 수 있어 연속발사가 가능하다. 효용성이 높으면서도 성능이 우수하여 임진왜란 때 많이 활용되었고 19세기 신미양요 때까지도 사용되었다. 15세기 말부터 16세기에 유럽 국가들이 많이제조한 화포로 명을 거쳐 조선에 전해졌다. 군기서 터에서 1563년에 제작된 불랑기 자포가 발굴된 것으로 보아 임진왜란 이전에도 조선에서 불랑기를 제작한 것을 알 수 있다. ‘불랑기’라는 명칭은 유럽인을 통틀어 프랑크라고 부른데서 온 말이다. (안내문, 진주박물관, 2023년)

불랑기포는 명나라에서 도입한 서양식 후장포이다. 포르투갈인에 의해 중국에 전해져 일본과 조선에서도 사용되었다. 실제로는 서울 군기시터와 목동에서 임진왜란 이전 명종 때(1563년) 제작된 자포가 여러점 발견되어 그 이전에 국산화 된 것으로 확인되었다. 재장전이 빠르고 적을 조준하기 쉬워 주력 화포로 자리잡았으며 구한말까지 꾸준히 개량되면서 사용되었다.

호준포虎蹲砲는 호랑이가 쭈그려 앉은 형태를 하고 있다. 16세기 명나라 장군 척계광이 개발했다고 전해진다. 임진왜란 때 평양성 전투에서 크게 활약했다. 크기가 작고 가벼워 휴대성이 높고 운용이 편리하다. 다랑의 탄환을 한꺼번에 발사할 수 있고 철로 만든 다리가 있어 곡사기능이 가능하다. 화력이 약하고 불랑기에 비해서 정확도와 연사속도가 떨어진다. 후대에는 신호용 무기로 사용되었다.

호준포, 호랑이가 앉아 있는 모습을 닮은 대포

두 개의 다리를 가진 걸쇠에 포신이 끼워진 대포이다. 명의 척계광이 일본의 조총에 대항하기 위해 가벼우면서 사거리가 긴 대포를 만들었다. 그러나 발명 당시의 기대와는 달리 사거리가 짧고 명중률도 낮았다고 한다. 임진왜란 때 평양성 전투에서 명군이 사용하였다는 기록이 있다. (안내문, 진주박물관, 2023년)

위원포威遠砲는 임진왜란 때 명에서 전해진 총통으로 사람들을 두렵게 할 만큼 소리가 크고, 사거리가 길어서 위원포라 부른다. 포신 위에 대.소위원포라는 명문이 새겨져 있다. 가늠자와 가늠쇠가 있고 밑 바닥이 편평하고 다리가 부착되어 있다. 휴대성이 높고 운용이 편리하나 기존의 총통에 비해 위력이 낮고, 불랑기포에 비해 정확도와 연사속도가 떨어진다.

위원포, 소리가 크고 사거리가 긴 대포

가늠쇠와 가늠자가 부착되어 있으며 밑바닥이 편평하고 윗면에는 대·소 위원포라는 명문이 있다. 임진왜란 때 명에서 전해진 총통으로 사람들을 두렵게 할 만큼 소리가 크고 사거리가 길어서 ‘위원’이라고 불렀다. 19세기에 서영보가 쓴 <만기요람>에 북한산성의 훈련도감창 등에 위원포 87좌가 있다는 기록으로 보아 조선에서도 제작하여 사용하였던 것으로 보인다. (안내문, 진주박물관, 2023년)

황자총통 모양에 포이와 병부가 달린 총통

기존의 천자·지자·현자·황자총통과 달리 총통을 고정시키는 장치인 포이가 달려 있고 병부가 있다. 이 총통은 천자·지자 · 현자·황자 가운데 황자총통에 해당되는 화포이나, 원래의 황자총통보다 그 규모가 크고 만드는 방식이 달라 별황자총통이라 부른다. 상하좌우 조작이 편리해 사용하기 쉬웠을 것으로 보인다. <화포식언해>에 처음 언급되었고, 조선 후기까지 사용된 기록이 있다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

총통銃筒은 조선시대의 화약 무기이다. 화승총과 대포의 중간 형태를 하고 있으며 작은 것은 총포와 같은 개인화기 역할을 했다. 고려말 최무선이 화약을 만들었을때부터 화약무기로 제작했다. 조선은 여진족에 대응하기 위해 총통을 포함한 화포 무기 체계를 적극적으로 활용했다. 4군6진 개척과 세조 때 여진족과 분쟁 등에서 기병 중심의 여진군에게 적절히 대응할 수 있다

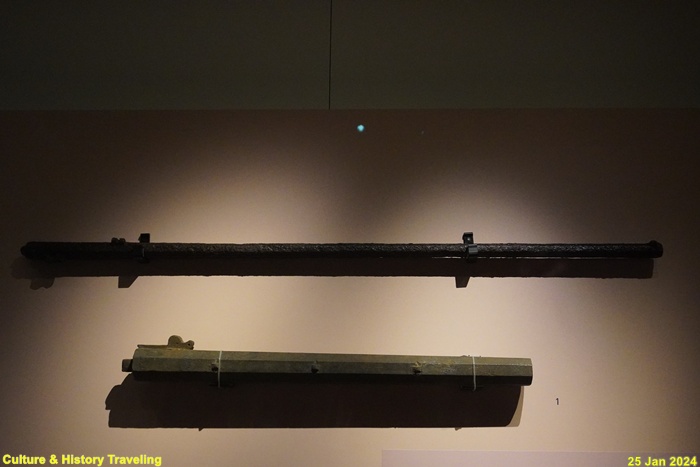

고려 말기에 만들어진 총통

‘홍무10년1377’이란 연호가 새겨져 있는 고려 말기 총통이다. 1377년은 최무선이 화통도감을 설치하고 화약 무기를 제작하기 시작한 해이다. 현재까지 확인된 총통 중 가장 이른 시기에 만들어졌다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

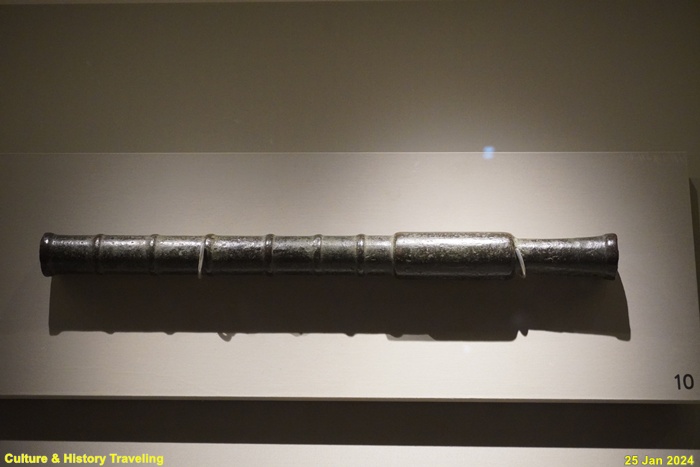

세총통은 세종 대에 만들어진 14cm 길이의 최소형 화약 무기로 휴대가 쉬었다. 화약을 넣는 약실과 총신 사이에 2개의 마디를 두고 약실을 약간 도톰하게 만들었다. 평안도에 많이 보내졌는데 사정거리가 짧아 존폐론이 있었으나 휴대와 발사가 간편하여 널리 사용되었다.

크기가 가장 작은 총통, 세총통

세종 대에 만들어진 14cm 길이의 최소형 화약 무기로 휴대가 쉬웠다. 총통 자체에 손잡이가 따로 없어 그림에 보이는 쇠집로 집어 사용하였다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

세종 대 새로 만든 총통, 신제총통

20cm 길이의 소형 화약무기이다. <국조오례의 서례>에 새롭게 제작하였다는 의미로 ‘신제총통’이라고 불렀다. 당시 새로운 형태나 기술로 고안된 것 같다.

삼총통은 세종 때 만들어져 조선 초기부터 중기까지 실제 전투에서 널리 활용되었으며, 사거리는 약 300m이다.

하동에서 총 52점이 함께 출토되었다. 모두 병부에 명문이 있고, 대부분 ‘하동河東’이라는 지명과 총통을 만든 장인의 이름이 새겨져 있다. 각기 다른 지역명이 새겨진 삼총통과 사전총통 · 팔전총통이 함께 출토된 것으로 보아 출토 지역이 당시 무기 저장 창고로 쓰였던 것으로 보인다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

화약통은 조총에 장약하기 위한 화약을 넣어 가지고 다닐 수 있도록 한 휴대용 화약통이다. 목제에 거북문양을 정교하게 조각하였다.

휴대용 화약 무기의 시작

초기 화약 무기는 총신과 약실 · 병부로 구성되며, 손으로 직접 화약선에 불을 붙이는 지화식指火式이다. 약실에 화약을 넣고 나무나 진흙으로 마감하며 발사할 때 화약선심지에 불을 붙였다. 발사체인 화살을 끼워 넣기 위해 총구는 넓고 총신은 비교적 짧은 형태였다. 총통의 명칭은 크기에 따라 일총통 ·이총통 · 삼총통 등으로 분류하였고 화살 개수에 따라 사전총통 · 팔전총통으로 나누었다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

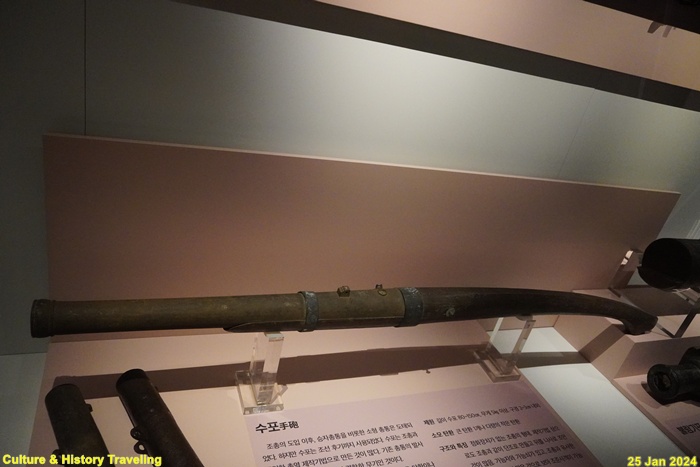

승자총통(보물)은 현재까지 남아 있는 가장 오래된 승자총통으로 1579년에 만들어졌다. 휴대용 화기인 승자총통 중 초기의 작품으로 긴 총신을 이용해 사정거리를 개선한 무기이다. 점차 가늠자와 가늠쇠가 추가되는 등 조총과 비슷한 모습을 발전한다.

남아 있는 가장 오래된 승자총통

병부에 새겨진 명문을 통해 만력 기묘년1579년에 규가라는 장인이 만든 총통임을 알 수 있다. 승자총통은 1575년 전라좌수사와 경상병사를 역임한 김지가 개발하였다. 기존의 총통보다 긴 총신을 이용해 사정거리를 개선한 휴대용 화약 무기이다. <화포식언해>를 통해 탄환과 화살이 모두 사용 가능한 총통임을 알 수 있다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

별승자총통, 조선, 1592년

승자총통에서 총신이 더 길어지고 총구가 좁아진 형태의 총통이다. 좁아진 총구는 탄환만을 발사체로 사용하기 위한 변화이다. 병부에 새겨진 명문으로 모두 1592년선조 25에 만들어진 것을 알 수 있다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

가늠자와 가늠쇠가 부착된 총통,

병부의 명문으로 만력 정해년(1587년)에 만들어진 총통임을 알 수 있다. 소승자총통은 가늠자와 가늠쇠가 부착되어 있고, 죽절이 없다. 조총과 같은 형태의 손잡이를 부착하기 위한 고리와 승자총통처럼 손잡이를 꽂기위한 병부 구멍이 모두 있다. 이 단계에 이르면 총을 눈 가까이에 위치시켜 조준 사격이 가능하였을 것으로 보인다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

삼안총三眼銃은 여러개의 총렬로 구성된 화기이다. 세 개의 총열을 이어 붙인 것과 하나의 원통에 총구 3개를 뚫은 것이 있다. 연속발사 가능하며 유사시 둔기로 전용할 수 있으며 기병이 사용하기에 적합하다. 위력은 조총에 비해 떨어지는 편이다. 임진왜란 때 명나라군이 사용하면서 조선에 소개되었다. 조총 제작 기술이 축적되면서 살상병기로서 기능보다는 신호용 무기로 사용되었다.

오연자총은 5연발이, 십연자총은 10연발이 가능한 화기이다. 옛 문헌에 따르면 수레와 결합되어 사용한다. 조선중기 이전에 사용되었던 신기전 화차를 총통에 적용했던 화기이다. 포신이 짧고 장전시간이 소요되기는 하지만 기관총이 가지는 중요한 장점을 가지고 있다.

조준사격의 시작: 더 멀리, 더 빨리, 더 정확하게

총통 제작 기술을 개발하는 목적은 살상력을 높이는 데 있다. 즉 목표물을 향해 더 멀리, 빨리, 정확하게 발사해야 한다. 초기 총통에서 한 단계 발전한 형태는 승자총통이다. 발사체를 더 멀리 보내기 위해 총통이 길어지고 철환이 처음으로 사용되었다. 승자총통은 별승자총통, 소승자총통으로 개발되어 발전하였다. 별승자총통은 승자총통보다 총신이 훨씬 더 길어지고 총구가 좁아졌다. 좁아진 총구는 발사체로 탄환만을 사용했음을 의미한다. 소승자총통 단계에 이르면 조준을 위한 가늠자와 가늠쇠가 등장한다. 또한 대나무 마디 모양인 죽절이 없어지고 하부에 총통을 나무에 고정시키는 용도로 고리가 제작되었다. 이러한 형태의 변화는 화약무기 발달사에서 매우 중요하다. 이전까지의 총통이 병부에 끼운 나무를 겨드랑이 위치에 두고 지향사격을 하는 수준이었던 반면 소승자총통 이후에는 눈 옆에 총통을 대고 조준 사격을 하는 것이 가능해졌다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

조총은 유럽에서 아쿼버스(arquebus)라 불리는 순발식 화승총이다. 동남아시아의 소형총통과 포르투갈의 총기제조 기술이 융합되어 인도-포루투갈식 화승총이 만들어졌다. 임진왜란 때 일본을 통해 전해지면서 주력 화기로 자리잡았다. 반면 중국은 서아시아와 유럽에 사용된 지발식 화승총을 사용하였다. 조총은 점화방식을 개선하면서 심지로 불을 붙이는 화승식에서, 톱니바퀴를 이용한 치륜식, 부싯돌을 이용한 수석식, 뇌관을 점화하는 뇌관식으로 발전했다. 조선은 흑룡강에서 러시아를 통해 수석식을 접하기는 했으나 주력무기로 자리잡지 못하고 정체되어 구한말까지 조총을 주력무기로 사용했다.

날아가는 새도 맞힐 수 있다는 조총의 등장

조총은 16세기 초반 유럽에서 개발한 화승총인 아쿼버스arcabuz에서 유래하며, 543년 다네가시마에 닿은 포르투갈 선원들을 통해 일본에 전파되었다. 조선에는 1589년 대마도주 소 요시토시가 조총을 바치면서 처음 소개되었고, 임진왜란 때인 1593년선조 26경에 처음으로 제작에 성공하였다. 조총은 화약에 불을 붙이는 격발방식에 혁신을 가져왔다. 방아쇠를 당기면 용두에 끼운 화승이 화약에 불을 붙여 탄환이 발사되는 화승식 총이다. (안내문, 진주박물관, 2023년)

화약 무기의 도입

화약이란 고체 또는 액체 폭발성 물질로서 충격이나 열을 가하면 기체로 변하여 급격한 팽창력에 의해 폭발하는 물질이다. 고대 화약은 8세기부터 중국 군사 무기로 사용되었고, 14세기 초 고려에 전해졌다. 최무선은 화약의 원재료인 염초 제조기술을 배워왔고 수 차례의 실험을 통해 염초석75%, 유황10%, 목탄15%을 시은 화약 제조에 성공하였다. 또한 1377년우왕 3에 설치된 화통도감에서는 화약과 화약 병기의 제조 업무를 주관하였다. 화약 무기 제조 기술은 조선 세종대에 크게 발전하였다. 당시 빈번하게 북방을 침입했던 여진을 방어하기 위해 화약 무기를 적극 활용하였다. 세종은 당시 크기와 성능이 제각각이었던 화약 무기를 모아 성능을 시험하고 연구하였다. 그 결과 화약 무기의 사거리를 개선하였고 무기 규격을 확립하였다. <<국조오례의 서례>> <병기도설>이나 <<화포식언해>>에 기록된 화약 무기의 제원을 확인할 수 있다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

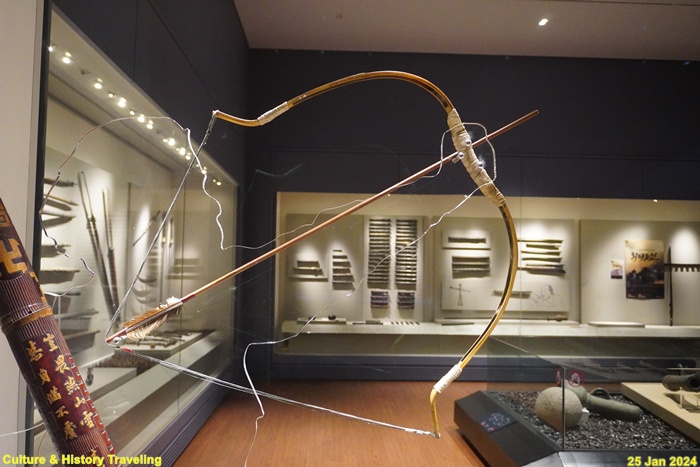

활(弓)은 오랜 무기 중 하나로 전쟁에서의 무기나 수렵을 위한 수단을 사용되었다. 초기의 활은 하나의 재료로 만든 단궁이 사용되었다. 단궁은 위력을 강화하면 크고 무거워지는 단점이 있다. 복합궁은 여러 종류의 나무재료를 겹쳐서 만들 활로 영국의 롱보우나 일본의 화궁이 이에 해당한다. 합성궁은 목재와 짐승의 뿔, 힘줄 등 비목재 재료를 조합해서 만든 활이다. 한반도의 각궁이 이에 해당한다. 한반도에서는 조총이 보편화된 조선후기까지도 상당 기간 주력무기였으며 무과시험에서도 중요한 과목이었다.

조선시대 활은 평소에는 심신단련의 수단으로, 전시에는 전투의 주력무기로 사용되었다. 무관을 선발하는 무과에서 다루는 무예시험은 <속대전>이 편찬되기 전까지 목전 · 철전 · 편전 · 기사· 기창 · 격구의 6기技 가운데 활쏘기가4과목을 차지할 만큼 중요하였다. 임진왜란 때에도 조선의 주력무기는 활이었다. 조선시대 활은 용도와 재질에 따라 여러 종류가 있지만 물소뿔이 주재료인 각궁이 대표이었다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

화살은 종류가 다양하지만 전투용으로는 편전, 유엽전, 화전, 신기전 등이 사용되었다. 편전은 화살발사 보조 장치인 통아筒兒를 사용해서 쏘는 짧은 것이고, 유엽전은 화살촉이 가늘고 버들잎 모양처럼 생겼으며, 화전은 불을 붙여 적진에 쏠 수 있는 화살이다. 그 외에 박두는 실전용이 아닌 무과시험과 연습용으로 사용되었다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

활을 쏠 때 필요한 용구이다. 깍지는 활을 당기는 손의 엄지손가락에 끼우는 도구이다. 이 깍지에 활시위를 걸어 당겨 사용하였다. 종류는 암 · 수로 나뉘는데, 혀가 길게 나온 것이 숫깍지로 조선의 전통적인 것이고, 암깍지는 중국으로부터 전래되었다. 촉도리는 화살촉을 끼우거나 뽑을 때 사용한다. 습과 완대는 활을 쏠 때 활을 잡은 팔의 소매를 잡아매는 도구이다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

화살통은 화살을 넣어두는 통으로 전통箭筒이라고도 한다. 조선시대에는 나무 · 대나무 · 종이 등 다양한 재질에다 각종 문양을 넣어 멋과 운치를 더하였다. 임진왜란 이후 화약무기 특히 조총이 보급되고 활과 화살의 기능이 약화되면서 보다 장식적인 효과를 높여 화살통 겉면을 십장생 · 용 등의 무늬로 화려하게 꾸몄다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

여러 개의 화살을 넣고 쏠 수 있는 무기이다. 나무틀에 활을 얹고 여러 개의 화살을 넣어 뒤의 손잡이를 당겨 발사하는 것이다. 활에 비해 힘을 적게 사용하며 여러발의 화살을 보다 멀리 보낼 수 있다. 노기는 쇠뇌를 작동시키는 기계 장치이다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

활을 넣는 활집으로 궁대라고도 부른다. 활집인 궁대와 화살집인 시복을 함께 엮어 활과 화살을 같이 갖고 다닐 수 있도록 하였는데 이것을 동개筒介 라고 한다. 가죽으로 만든 화살집이다. <국조오례의서례>에는 돼지가죽으로 만들고 끈은 사슴가죽으로 만든다고 하였다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

마름쇠는 뾰족한 부분이 늘 위로 향하게 되어 있어 적들이 쳐들어 오는 길목이나 성벽 아래에 설치하여 적이 가까이 오는 것을 막는 역할을 한다.

적의 예상 진입로에 뿌려 놓아 적의 침입을 저지하는 데 사용하였다. 능철이라고도 한다. 철질려의 날에 똥물이나 독약을 섞어 놓기도 하고, 5~6개를 줄에 함께 묶어서 사용하기도 하였다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

창은 긴 자루 끝에 뾰족한 쇠붙이를 붙인 무기이다, 즉 창병이 사용하는 찌르기 무기입니다. 근접 전투용 무기로, 보병이나 기병이 사용하였다. 조선에서는 기병용 창, 갈고리 창 등 다양한 변형이 있었다.

2 찌르는 무기, 창,

적과 대적할 때 사용한 무기 가운데 하나이다. 조총이 등장하기전까지는 앞에서 궁병이 활을 쏘아 적의 대열을 무너뜨리면 창으로 무장한 기병과 보병이 적진으로 나아가 대적하였다. 조총이 보급되어 가까운 거리에서 적과 겨루기 어려워지면서 창이 의장용이나 포졸들만이 사용하게 되었다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

3 칼자루가 긴 외날의 칼, 협도, 조선후기, 국립중앙박물관

칼날보다 칼자루가 더 긴 칼로 외날이다. 월도나 장검과 유사하지만 월도에 비해 칼날이 대부분 직선이며 칼날의 폭이 좁고 두껍다. 협도는 직도날도 있지만 곡도날도 있다. 곡도날의 협도는 마치 눈썹이 휜 듯 완만한 곡선을 이룬다. 월도에 비해 장식적인 요소가 적고 주로 찌르기와 베기 등 실전에서 많이 사용되었다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

4 초승달 모양의 칼, 월도, 조선후기

초승달 모양의 칼날을 부착하여 월도라고 부른다. 임진왜란 때 명의 기병이 월도를 사용하여 일본군을 크게 무찌르는 것을 본 이후 조선에 도입되었다. 조선 후기에 만들어진 월도는 주로 의장용으로 사용된 것으로 보인다. <평양성 전투도>에 말을 타고 월도를 휘두르는 명군의 모습이 잘 묘사되어 있다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

5 월도날, 조선후기, 국립중앙박물관

칼자루가 없이 날만 남아 있는 월도이다. 창자루에 박히는 슴베도 그대로 잘 남아 있다. 칼날에는 글자가 새겨져 있는데 47세 안동 김씨 김성도란 사람과 두 아들의 나이와 이름이 새겨져 있다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

6 창날, 조선후기, 국립부여박물관

창자루가 없어지고 칼날만 남아 있다. 삼각형 단면의 창날 면에 두 개의 혈조가 있다. 창날 아래에 고정환이 있고 슴베의 바깥쪽에 원통을 씌었다. 창자루를 고정 시키기 위해 원통 위에는 원두정을 박고 주변에 꽃장식을 하였다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

8 칼자루가 긴 장검, 조선

칼날보다 칼자루가 더 긴 칼로 외날이다. 자루 아래에는 뾰족한 형태의 모철冒鐵이 씌워져 있다. 조선 전기의 장검은 날의 길이가 2척5촌52.5cm, 자루의 길이는 5척9촌123.9cm이었다고 한다. 이 장검은 조선 후기의 협도挾刀와 거의 유사하다. 칼날이 좁고 가벼워서 찌르기와 스쳐 베기 공격에 주로 사용되었다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

9 참형을 집행하는 칼, 참수도, 조선후기, 국립중앙박물관

칼로 목을 베어 죽이는 형벌을 참형라고 한다. 이때 사용하는 칼을 참수도라고 하였다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

11 의장용 지휘봉, 차폭, 조선

국왕을 호위하는 군사들이 갖고 다니는 의장용 철퇴이다. 손잡이가 있고 머리부분이 참외 모양으로 만들어지는데 이 모양이 수레바퀴살과 비슷하다고 하여 차폭이라고 불렸다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

적에게 타격을 가하기 위해 쇠로 만든 몽둥이이다. 철편은 전체를 일체형으로 만든다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

조선시대 칼자루가 짧은 외날을 가진 칼을 대부분 환도環刀라고 불렀다. 칼집을 허리에 매는 둥근 고리가 있어 환도라는 명칭이 생겼다. 환도의 칼날은 조선 전기에는 약 1.6척32.0m이었으나 임진왜란 때 일본의 칼을 상대하기에 칼날이 너무 짧다고하여 조선 후기로 가면서 약 3척60.cm으로 길어졌다. 그러나 점차 조총 사용이 확대되면서 조선 말기에 환도는 무기로서의 기능은 점차 사라지고 의장품으로서 활용되었다. (안문, 진주박물관, 2024년)

임진왜란 때 파주목사로 큰 공을 세운 김명윤에게 선조가 직접 내려준 검이다. 두 자루 모두 양날이 있으며 검의 등쪽에 가지가 나와 있다. 이 가지가 어떤 용도인지는 명확하지 않으나 실용적인 용도보다는 위엄을 나타내려는 것으로 보인다. 김명윤은 1590년 김성일이 통신사로 일본에 갔을 때 그의 종사관이 되어 일본의 풍토와 풍속 등을 매우 자세하게 기록하여 보고하였는데 선조가 그의 글을 보고 훌륭하게 여겨 파주목사에 임명하였다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

나쁜 기운을 막기 위해 왕실에서 만들어 사용한 칼이다. 인寅은 십이지 가운데 호랑이를 의미하는데 양陽의 기운을 띤다. 삼인검과 사인검은 이런 양의 기을이 집중되는 호랑이 해 ·달· 일 · 시에 만들어져 벽사의 기운을 더욱 강하게 하였다. 또한 호랑이는 오행 가운데 ‘의’의 성격을 갖는데 군신간의 의리를 뜻한 즉 왕실에서 이 검을 만든 목적은 사악한 기운을 물리치고 왕실과 나라의 안녕을 빌고자 하는 염원을 담은 것이다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

조선군의 투구는 방어력과 실용성 중심의 전통적인 구조를 가지고 있었으며, 계급과 역할에 따라 형태와 재질이 달랐다. 철모형 투구이 철환자鐵丸子는 일반병사나 하급장교들이 널리 사용하였고, 머리 정수리를 보호하는 간단한 철판 투구인 두정갑頭頂甲이 고급장교 들이 일부 사용하였다.

조선시대 투구 가운데 가장 많이 남아 있는 형태이다. 기본 구조는 투구의 왼쪽, 오른쪽 및 뒤쪽에 어깨까지 내려오는 긴 드림이 드리워져 있으며, 투구 위쪽으로는 기다란 간주가 있고, 투구와 간주 사이에 개철이 있다. 금속 부분에 은입사를 하거나 간주 위에 삼지창이나 깃털 등으로 장식하여 더 위엄 있게 보이도록 하였다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

임진왜란 때 착용한 차양이 있는 투구

임진왜란 당시 동래성 전투 때 병사가 사용한 투구이다. 동래읍성 해자출토 발굴에서 수습되었다. <<세종실록>><오례의>에는 “차양이 있는 투구를 첨주라 하고 차양이 없는 투구를 원주라 한다”라고 하였다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

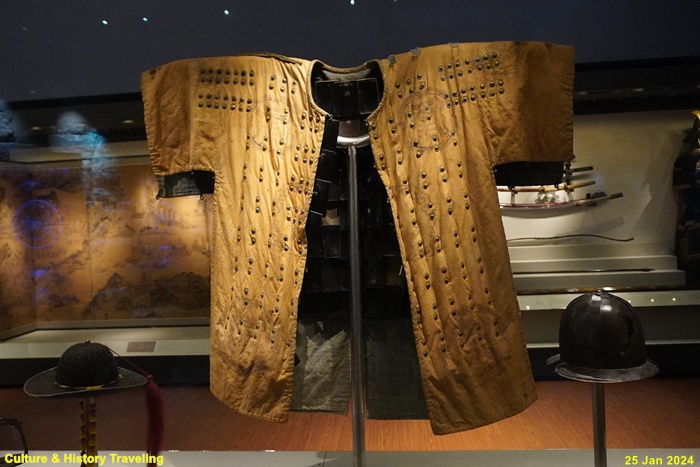

실전에서 입었던 장수의 두정갑이다. 두정갑은 두루마기 옷 안에 쇠나 가죽으로 만든 미늘을 쇠못으로 박아 만든 갑옷이다. 겉면에는 쇠못의 머리만 보여 두정갑이란 이름이 붙었다. 조선시대에는 다양한 갑옷이 만들어졌다. 류성룡의 갑옷과 같이 일정한 크기로 자른 미늘을 엮어 만든 미늘갑옷, 면을 겹쳐 만든 면갑, 얇은 금속 조각을 물고기 비늘처럼 붙여 만든 어린갑 등이다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

무관이 착용했던 군모

조선시대 무관의 복장인 구군복과 함께 착용한 군모이다. 짐승의 털로 만들어 전립, 모립이라고도 한다. 무관의 품계에 따라 공작 깃털, 상모 등의 장식을 달리하여 지위를 구분하였다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

활과 총통으로 무장한 조선군

조선은 엄지왜란을 겪으면서 일본이 사용하던 조총의 위력을 실감하여 초종을 도입하고, 무과 시험에 조총 사격술을 포함하는 등 변화를 시도합니나 전쟁 당시 조선군은 활과 화살, 창으로 무장한 기병이 주력 부대였습니다. 탄력성이 뛰어난 소 힘출과 물소 뿔로 만들어진 각궁과 대통 안에 화살을 넣어 발사하는 편전은 조선군의 대표적의 병기였습니다. 근접전에서는 ‘모든 병장기의 왕’이라 불릴 정도로 무용과 위엄이 있는 창을 주력 무기로 사용하였습니다. 이에 비해 당시 무과 시험에 함되지 않았던 도검은 보조적인 병기였습니다. 또 편곤·철퇴·차폭·쇠드기깨 등의 무기도 사용하였습니다. 한편, 조서의 화약 무기인 총통은 전쟁에서 큰 위력을 발휘하였습니다. 고려 말 이래 조선은 총통류를 개량, 발전시켜 천자·지자·현자·황자의 대형 총통을 주조하였고, 개인용 화기인 승자총통·별승자총통·삼안총 등 다양한 총통을 만들었습니다. 특히 대형총통은 조선 수군의 주력함선 이었던 판옥선과 거북선에 장착되어 수군이 승리하는 데 결정적인 역할을 하였습니다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

왜군은 포로투갈에서 전래된 조총을 사용하면서 조선국의 전통적인 창, 활에 비해 압도적인 화력을 보여줬다. 조선은 초기에 조총에 위력에 크게 밀렸으나 점차 화포의 지원, 자체 조총 보급 등으로 적절히 대처할 수 있다. 일본군은 조총에 더해 타지, 우치가타나 등 다양현 형태의 일본도를 사용하여 근접전에서 큰 위력을 발휘했다. 또한 하급병사들이 야리槍와 같은 장병기들을 사용하여 오랜 내전으로 축적된 전투 경험을 적극 활용하였다.

일본의 갑옷과 투구 한 벌이다. 어깨 보호구, 화려한 색실로 엮은 외장, 투구의 V자 장식 등을 특징으로 하는 일본 갑옷의 기원은 헤이안시대에서 비롯되었다. 카마쿠라 시대를 지나며 무릎, 허벅지 보호구 등을 비롯한 다양한 부속품이 붙게 되었다. 전국 시대에는 다양한 양식이 나타나며 총알을 막을 수 있는 갑옷이 등장하였다. 에도시대에는 더 이상 갑옷이 실전에서 사용되지 않고 장식용으로 변화하였다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

3 에도시대 일본도의 전형, 가타나, 에도시대 18세기

가타나는 가마쿠라시대에 다치太刀를 패용할 수 없었던 일본의 하급 병사들이 다치보다 짧은 칼을 간편하게 허리에 꽂고 전장에 나가던 것에서 비롯되었다. 무로마치와 남북조 시대에 점차 길어져 다치와 병용되다가 에도시대에 들어 일본도의 전형으로 정착된 칼이다. 임진왜란 당시 하급 무사와 병사 계급들이 가타나를 선호했는데, 가타나 한 자루만이 아니라 중도인 와키자시와 함께 패용하는 것이 일반적이었다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

4 임진왜란 때 일본 무사들이 사용한 칼, 다치, 에도시대 17세기

일본 헤이안 시대에 원형이 정착되어 무로마치와 남북조 시대에 전성기를 이루었고 에도 이전까지 무장들이 전장에서 선호했던 칼이다. 다치는 주로 갑주를 착용한 상태에서 칼의 패용장식에 묶어놓은 끈을 이용하여 허리에 수평으로 차는데, 가타나와는 달리 칼날이 밑으로 향한 방식으로 패용한다. 임진왜란 당시 대부분의 일본 무장이 사용했으며 가타나에 비해 칼날의 곡률이 크고 절삭력이 강하여 지상과 마상의 전투에 모두 적합한 칼이다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

5 실전용 긴 칼, 오다치, 아즈치 모모야마시대 16세기

일본도는 칼날을 포함한 길이가 3척 내외약 90~100cm인 칼을 표준으로 하고, 그 보다 긴 칼은 130~150cm의 오다치大太刀 또는 노다치라 하여 실전에서 사용하였다. 말의 다리를 벨 때 사용하여 참마도라 부르기도 하였다. 전장에서 길고 무거운 칼을 휘두르는 것만으로도 상대를 두렵게 하는 효과가 있었다. 무로마치와 에도 초기까지 많이 사용하였으나 전국 통일 후 전쟁이 사라지고 총포 등의 무기가 발달하면서 전장 무기로서의 비중이 감소하여 거의 사용하지 않았다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

6 임진왜란 당시 일본군이 사용한 활, 시게토유미重藤弓, 에도시대 18세기

나무를 겹쳐 만든 합성재질의 몸체에 등나무를 감은 활이다. 활을 잡는 중심 부위의 위 아래로 등나무 줄을 감는 수에 따라 활을 사용하는 무가를 분류할 수 있다. 무로마치 시대부터 무가의 정식 무기로서 사용되었고 임진왜란 당시 일본군이 주력으로 사용하던 활이다. 이 활 역시 조선 각궁의 전투력과 기능적 유연성에는 미치지 못했다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

10 병사용 장병기로 사용된 야리槍, 에도시대 18세기

일본 고대로부터 전장의 무기로 사용되었던 모矛의 후신으로 헤이안시대에 들어 창날은 더욱 견고해지고 살상력을 높인 형태로 개량되어 에도 후기까지 선호되었던 장병기이다. 찌르기에 특화된 창끝과 삼각형 단면의 양쪽에 날카롭게 벼려진 창날은 도검의 단병기는 물론 기마에서도 대적하기에 매우 효과적인 무기였다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

조총과 칼로 공격한 일본군

임진왜란 때 일본군의 다양한 무기 가운데 조총과 도검은 전투에서 커다란 위력을 발휘하였습니다. 일본은 1543년 규슈 다네가시마에 닿은 포르투갈 상인에게서 처음으로 조총을 접하였습니다. 이후 조총은 일본에서 자체 제작되어 1575년 나가시노 전투 등 일본 내전에 사용되었으며, 일본의 주력 무기가 되었습니다. 또 조선이나 명과 비교해 우수한 도검으로 무장한 일본군은 오랜 내전을 치렀기 때문에 도검을 이용한 전투 능력이 뛰어났습니다. 일본군은 조총 부대와 함께 긴 창과 큰 칼 등 창검으로 무장한 무사를 중심으로 체계적이고 조직적인 전술을 구사하였습니다. 이는 전쟁 초기에 일본군이 승리하는데 결정적인 역할을 하였습니다. 전쟁 중 일본의 도검을 조선군이나 명군이 노획하여 사용하기도 하였 으며, 이후 조선과 명의 도검기술은 일본 도검의 영향을 받아 발전하였습니다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

정유재란 당시 명군이 일본군을 정벌한 장면을 그린 그림,

정유재란 당시 명군이 일본군을 정벌한 공을 기념하여 그린 그림의 후반부이다. 전반부는 스웨덴 극동아시아박물관에 소장되어 있다. 순천 왜성 전투, 노량해전, 남해도 소탕전 등에서 일본군을 정벌하고 한양으로 개선한 명군의 환영 연회, 북경 자금성에서 명 황제에게 전쟁의 승리를 보고하는 장면 등이 묘사되어 있다. 이 그림은 원래 중국에서 제작되었으나 화면의 금채, 윤곽선을 통한 산의 표현, 인물 비례 등으로 볼 때 19세기 일본에서 모사되었을 것으로 보인다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

새로운 무기와 전술로 지원한 명군

명의 군대는 크게 북병과 남병으로 나뉩니다. 북방 유목 민족의 침입에 대비한 기마병 중심의 북쪽 국경 구변 지역의 군대를 북병, 남부 해안 지역에 출몰하는 왜구에 대비한 보병 중심의 절강 이남 군대를 남병이라고 불렀습니다. 명의 장수 척계광은 왜구를 소탕하고자 근접전에 역점을 둔 보병 중심의 ‘절강병법’을 만들었습니다. 척계광이 만든 새로운 체제의 군대와 전술은 임진왜란에 참여한 명의 남병에 의해 조선에 도입되었습니다. 남병은 근접전에 역점을 두어 모두 방패를 착용하고 낭선·당파 등의 새로운 무기와 조총 등으로 무장하였습니다. 아울러 명군은 불화살·불랑기포·호준포 등의 다양한 화기류를 주조하여 사용하였습니다. 평양성 전투에 처음 투입된 명군은 조선의 군사 체제와 전술에 커다란 영향을 끼쳤습니다. 특히 척계광이 저술한 <기효신서>는 1593년 우리나라에 도입된 이래 조선 후기 병서의 기준이 되었습니다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

화살 200개를 동시에 쏠 수 있는 화차

신기전기 화차와 같이 <국조오례의 서례>의 기록을 근거로 문종대의 화차를 복원하여 만들었다. 사전총통기 화차는 사전총통 50개를 1대의 화차에 설치한 것이다. 사전총통은 세전의 경우는 4개, 차세전의 경우는 6개를 쏠 수 있기 때문에, 이 화차로 200개의 세전이나 300개의 차세전을 동시에 발사할 수 있었다. 사전총통은 청동으로 만들었고 세전과 차세전은 대나무 깃대 앞에 쇠촉을 붙이고 뒷부분은 새털로 만든 날개를 붙여 제작하였다. 세전과 차세전은 길이가 6촌3분19.3cm으로 같지만, 둘레가 각각 8분2.45mm과 7분5리2.3cm로 차이가 있다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

신기전 100개를 동시에 쏠 수 있는 화차

<국조오례의 서례>에 기록된 화차를 근거로 복원하였다. 1451년 문종이 임영대군에게 화차를 만들도록 명하였는데, 이 때 만든 신기전기 화차에 신기전 1백 개를 장착하였다. 조선 후기까지 화차가 개량되었지만 문종 때 만든 화차의 수준을 크게 벗어나지 못했다. 신기전은 앞부분에 폭발장치인 발화통을 붙인 화살이다. 세계에서 가장 오래된 로켓 무기로 15세기 조선의 최고 첨단 과학 기술을 보여준다. 신기전기 화차는 신기전 100개를 한 번에 발사해 250m를 날아가게 할 수 있었다. (안내문, 진주박물관, 2024년)

<출처>

- 안내문, 진주박물관, 2013년/2024년