한반도 청동기시대 유적들은 한.중.일 해상무역로에 위치한 서해안과 남해안 지역에서 많이 발견되고 있다. 청동기 시대를 대표하는 유적인 고인돌이 분포하는 지역이 주로 청동기시대 유적지라고 할 수 있다. 충북지역은 큰 강이 있고, 농업에 적합한 지역이 많기는 하지만 고인돌은 서남해안지역에 비해서 많이 발견되지는 않고 있다. 고인돌이 많이 남아 있는 것은 아니지만, 청주지역을 비롯하여 여러지역에서 농경생활을 영위했던 청동기시대 사람들이 남겨놓은 여러 유적들 남아 있는 것으로 볼때 이 시기에도 큰 세력은 아니지만 어느 정도 규모의 사람들이 이 지역에 정착해서 삶을 영위했던 것으로 보인다.

이 거울은 한반도에서 만들어진 가장 정교한 것 중 하나로, 비치는 면 뒷면에는 기하학적 문양이 촘촘히 채워져 있다. 60개가 넘는 조각으로 산산이 깨져 출토되었는데, 무덤에 넣으면서 일부러 깨뜨린 것으로 보인다. 이는 도굴을 막거나, 무덤의 주인과 함께 이 거울을 저승으로 보내기 위해 깨뜨렸다는 의견들이 있다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

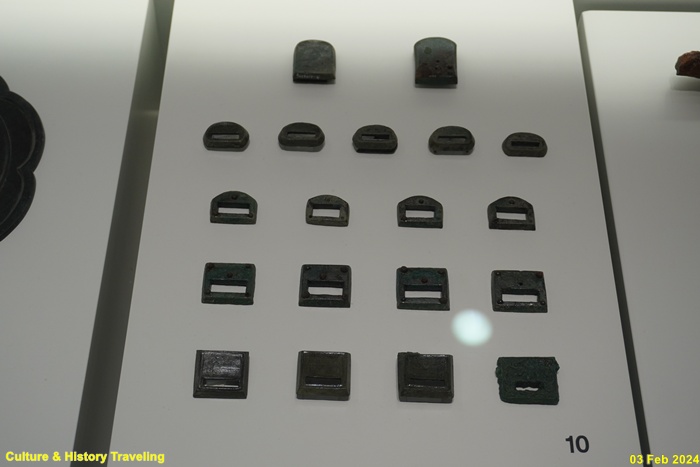

덩이쇠는 철제품의 재료가 되기도 하고, 교역시 화폐로도 사용되었던 것으로 주로 4~6세기 가야와 신라 고분에서 많이 별견된다.

마한의 말갖춤은 기원전 1세기~기원후 4세기경의 마한 사회에서 사용된 말을 다루는 도구이다. 말갖춤은 지배자의 권력, 군사력, 의례적 권위를 상징하는 의미를 갖는다. 말갖춤은 기병 중심의 전투 문화 반영하고 있으며, 정복과 통합에 유리한 정치 체계를 형성했음을 보여준다. 백제와 가야, 일본 고대 마구 문화에도 영향을 미쳤다.

백제는 마한지역으로 영역을 확장하면서 많은 대외전쟁을 치뤘으며, 이러한 과정에서 특정 무기의 기능분화 등 무기체계도 변화하였다. 이 시기 보다 예리하고 관통력을 높인 화살촉이 등장하는 등 화살촉의 다양화가 이루어졌다.

충북지역에는 기원 전후한 시기부터 마한의 여러 소국이 있었으며, 점차 백제.고구려.신라 삼국의 치열한 접전과 교류속에서 삼국의 문화가 중층적으로 남아 다양하고 독특한 문화를 이루었다. 삼국시대 말부터 신라문화가 빠르게 퍼졌으며, 충주에 국원소경(중원경).청주에 서원소경(서원경)이 설치되는 등 정치.군사.행정적인 면에서 중요한 지역으로 인식되었다.

전한경前漢鏡은 중국 전한 시대 청동거울을 말한다. 심에 꼭지가 있고, 그 주위로 신화적 상징 문양(신수, 용, 구름 등) 또는 기하학 문양이 배치된다. 문자가 새겨진 거울도 많다. 단순한 거울 기능 외에 부적, 권력의 상징, 무덤 부장품으로 사용되었다. 빛을 반사하는 성질을 이용해 태양이나 신령과의 연결 의미도 있다. 중국, 한반도 남부 일부 지역의 고분에서도 출토되고 있다.

후한경後漢鏡은 중국 후한 시대에 제작된 청동거울을 말한다. 이 시기의 청동거울은 전한경에 비해 문양·명문銘文·기술 면에서 더욱 정교하고 다양해지며, 한반도에서도 다수 출토되어 고대 동아시아 문화 교류를 보여주는 중요한 유물이다. 후한경은 용, 봉황, 기린, 백호 등 신화적 동물이 등장하는 신수문神獸文, 거울 중심을 둘러싸는 한 줄 문장(명문)이 특징인 내행일문경內行一文鏡, 격자무늬 문양方井文鏡, 작교 정교한 장식이 많은 거울細章鏡 등이 특징이다.

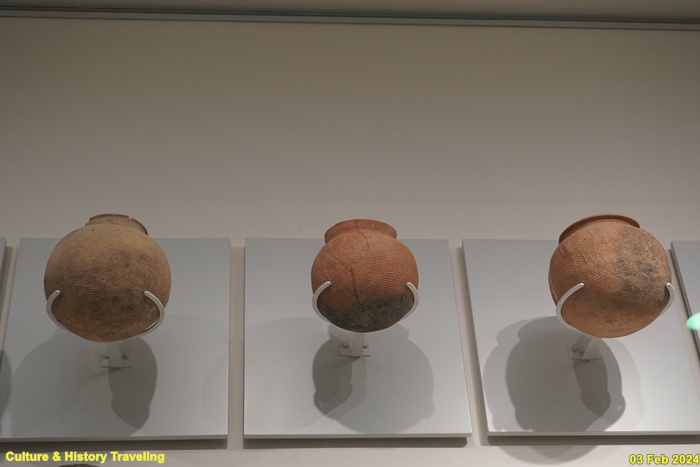

마한의 토기는 기원전 1세기부터 기원후 4세기경까지 전라·충청 지역을 중심으로 존재했던 마한 세력의 유물입니다. 토기는 생활용기이자 의례용, 교역품으로서 중요한 역할을 하였으며, 여러 고분과 유적지에서 출토되고 있다. 마한은 여러 소국으로 구성된 연맹체로, 토기를 공납품이나 외부 교역품으로 사용했을 가능성있다. 일부 토기는 백제에 영향을 주거나 영향을 받았다.

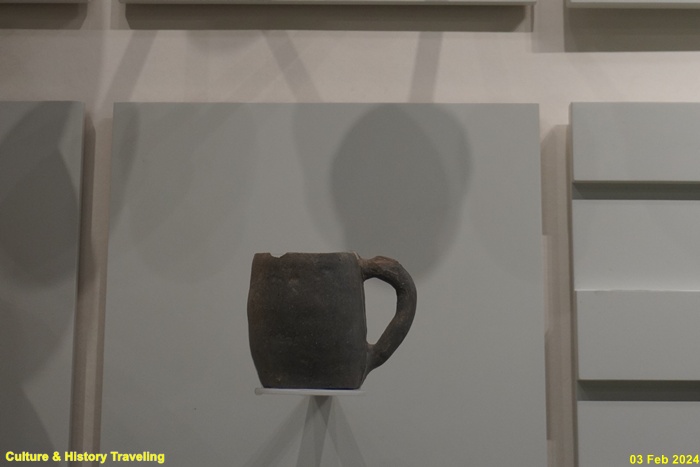

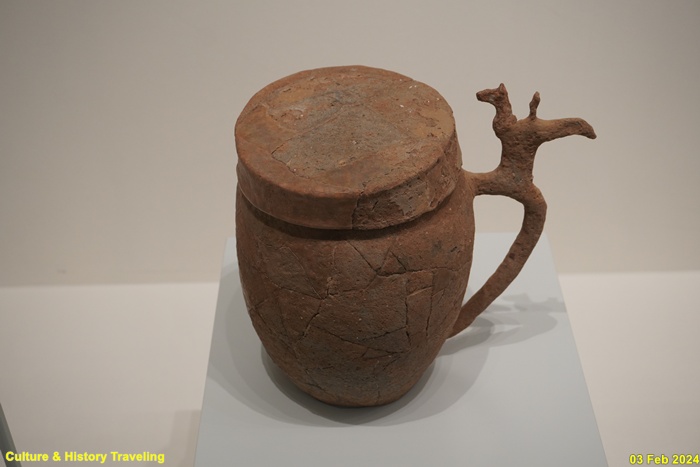

손잡이잔은 전국적으로 출토되고 있지만, 청주 신봉동을 중심으로 충북지역에서 출토되는 대형의 손잡이잔은 그 용도를 곡물 등을 재는 도량형 용기로 보기도 한다.

쇠뿔모양 손잡이 항아리는 말 그대로 항아리 양쪽 또는 한쪽에 쇠뿔처럼 생긴 손잡이가 달린 독특한 형태의 토기이다. 삼국시대 가야 지역에서 많이 출토되며, 강한 개성과 상징성을 가진 유물이다. 쇠뿔 형태는 힘과 생명력, 풍요의 상징으로 여겨졌다.

몸체에 손잡이(귀)나 덧띠, 토제 고리 부착하고 일부는 구멍을 뚫어 끈을 걸 수 있게 제작했다. 마한 토기의 특징 중 하나이다.

고리자루 큰칼은 삼국시대 무기이자 장신구로, 단순한 실전용 무기를 넘어서 지위·권위·상징성을 지닌 중요한 유물입니다. 고분에 함께 매장되어 사후 세계에서도 무력과 권위를 지키려는 의미가 있으며 무덤 주인의 위상을 보여준다.

말모양 허리띠고리는 주로 삼국시대, 특히 신라나 가야 지역에서 출토되는 말 형태를 본뜬 금속제 장식구이다. 말은 귀족 계층의 권력과 부를 상징하며 착용자의 사회적 지위를 나타내는 상징물로 사용되었다. 중국 한나라 유적에서 많이 출토되고 있으며 낙랑을 통해 중국의 영향을 받은 유물로 보인다. 충청지역에서는 말모양 허리띠고리가 주로 출토되고 있다.

중국 호랑이모양 허리띠고리는 춘추전국시대 이후 한대漢代까지 주로 제작되었다. 실용성과 장식성, 상징성을 함께 지닌 유물이다. 호랑이 문양은 보호, 권위, 용맹을 상징하며, 귀족 또는 전사 계급과 깊은 관련이 있다. 사신중 서쪽을 수호하는 신수인 백호白虎를 표현한 것으로 보인다.

충청북도에서는 말모양 허리띠고리가 주로 출토되는데 특이하게도 오송 유적에서는 호랑이를 형상화한 것도 함께 출토되었다. 동물모양 허리띠 고리는 신분을 상징하는 도구로 진한辰韓의 영향으로 나타난 것이다, 그러나, 꼬리에 새끼호랑이를 태운 듯한 모양은 오송 유적에서 출토된 것이 유일하다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

이 방울 몸체에는 ‘왕王’이라는 글자가 쓰여 있는데, 당시 이것을 사용하던 사람의 신분을 나타낸다고 한다. 아마도 왕이 타던 수레나 말 등을 장식했던 것으로 보이는데, 이런 방울 중에는 ‘대길大吉’과 같이 좋은 의미를 가진 글자가 있는 것이 확인된다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

뚜껑 있는 굽다리접시는 굽다리가 달린 접시에 뚜껑이 함께 있는 구조를 하가 있다. 백제·가야·신라 각지에서 발견되며 형태나 문양, 비례 등 지역 차이 있다. 의례에서 제물을 담는 용도로 사용되었던 것으로 보인다. 뚜껑 있는 굽다리 토기는 마한과 진한, 변한과의 상호 교류를 알려줍니다.

마한의 대외교류

충북지역에는 이곳에 자리를 잡았던 마한 세력이 주변 세력은 물론 북방 등과 교류한 흔적이 남아 있습니다. 뚜껑 있는 굽다리 토기는 마한과 진한, 변한과의 상호 교류를 알려줍니다. 오송 유적에서는 낙랑의 토제 두 귀 접시와 비슷한 모양의 토기가 출토되었습니다. 청동손잡이 쇠칼은 부여와 같은 북방 지역과의 관계를 생각해 볼 수 있습니다. 마한은 주변 세력과 교류하고 새로운 것을 받아 들이며 계속 성장해 나갔습니다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

금속으로 변화된 삶

금속이 등장하면서 인간의 삶과 세상은 크게 바뀌었습니다. 금속이 처음 만들어진 것은 청동기시대입니다. 청동의 원료인 주석은 한반도에서 나지 않는 귀한 재료였습니다. 따라서 우리나라에서는 청동기가 흔하게 만들어지지는 않습니다. 철을 다루기 시작하면서 농기구나 공구는 석기에서 철기鐵器로 바뀌게 됩니다. 그 결과 농업생산력이 크게 향상되고 사회의 갈등과 통합도 빠르게 속도를 내게 되었습니다. 철기가 등장할 무렵 충청북도에는 삼한三韓의 하나인 마한馬韓이라는 정치체가 자리 잡습니다. 청주 송절동, 오송 등지에서 철이 생산되었고, 점차 백제로 성장하였습니다. 이후 철갑옷과 쇠칼 등으로 무장한 삼국이 중원을 차지하기 위하여 치열한 전투를 벌입니다. 그리하여 4세기에는 백제, 5세기에는 고구려, 6세기에는 신라의 순으로 충청북도의

주인이 바뀌게 됩니다. 이는 이 지역 지배자의 무덤에서 발견된 백제, 고구려, 신라의 금, 은 등으로 만든 장신구를 통해 확인할 수 있습니다. 이렇듯 우리는 금속의 등장 이후 사회가 고도화되는 세상의 변화를 살펴볼 수 있습니다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

<출처>

- 안내문, 청주박물관, 2024년