충북지역은 조선시대 이전에는 남한강 수운과 백두대간을 넘는 고갯길과 연결된 육상교통로가 발달되어 이를 기반으로 한 호족세력이 강한 지역이었다. 오늘날에는 속리산 법주사 외에는 전국적으로 잘 알려진 큰 사찰이 많지 았지만, 조선시대까지는 호족세력의 비호아래 큰 사찰들이 있았다. 청주지역에는 화려한 금속공예문화와 금속활자를 꽃피운 흥덕사, 용두사, 사뇌사 등 큰 사찰이 있었고, 충주지역에는 광종이 세운 숭선사, 미륵리사지 등이 있었다. 지역 호족세력의 지원을 받던 사찰이었던 까닭에 조선시대에 불교가 쇠퇴하면서 많은 사찰들이 폐사되고 절터만 남아 있다. 청주박물관에서는 현 세종시(연기, 조치원) 지역에 지역에서 출토된 7점의 비상 중 국보 2점을 포함하여 4점을 전시하고 있다.

‘흥덕사’가 새겨진 금고의 출토로 <직지>의 간기에 기록된 흥덕사의 위치를 확인할 수 있게 되었다.

쇠북의 옆면에 “갑인년 5월 서원부 흥덕사에서 금구 하나를 다시 만들었는데, 들어간 구리의 무게가 32근이다(甲寅五月日西原府興德寺禁口壹坐改造入重參拾貳斤印)”라는 글자가 남아있다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

청주 흥덕사興德寺는 세계에서 가장 오래된 금속할자 인쇄본인 《직지심체요절直指心體要節,(1377)》을 만든 곳이라는 기록이 남아 있지만, 그간 절의 위치는 전해지지 않았습니다. 그러던 중 청주시 흥덕구 운천동 일대 택지 개발 공사에 앞서 인근의 연당리 절터 발굴 조사가 1985년에 진행되었습니다. 이때 ‘흥덕사’가 새겨진 쇠북 조각과 그릇을 발견했고, 이로써 이 곳이 흥덕사의 옛터임이 밝혀졌습니다. 이미 진행된 공사로 절터의 동쪽 구역이 많이 훼손되었지만, 본당과 회랑 등의 건물터가 확인되었고, 금속공예품과 기와, 자기 등 다수의 유물이 발굴되었습니다. 이렇듯 기록은 우리가 잘 몰랐던 사람들의 기억을 공유합니다. 우리는 그 기록 덕분에 선조 들의 숨결을 느낄 수 있습니다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

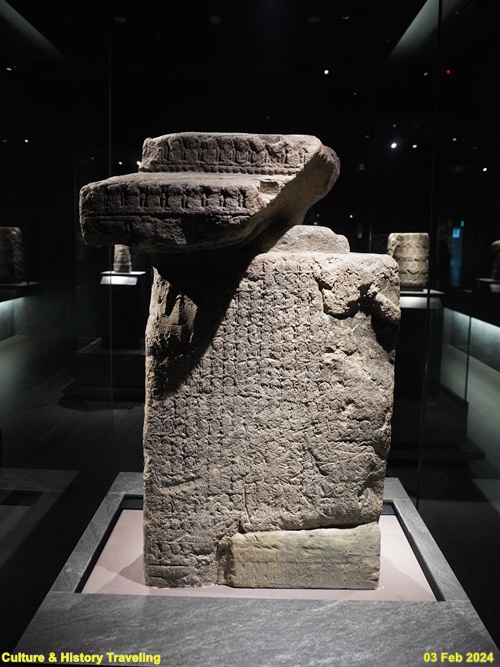

비상은 비석에 불상을 조각한 비석형 불상이다. 중국에서는 6세기 북위 석굴사원에 그 형태가 처음 나타났으며, 서위시대에는 석상 4면에 불상을 조각하는 사면불 셩식으로 발전한다. 이러한 비상은 수.당시대까지 크게 유행하였지만 8세기 이후 불교조각이 쇠퇴함에 따라 그 이후에는 많이 만들어지지 않고 있다. 우리나라에서도 비상이 만들어졌을 것으로 생각되지만 현존하는 것은 연기지방에서 발견 7점뿐으로 ‘계유’가 새겨진 아마타불(국보), ‘계유’가 새겨진 삼존불(국보) 등이 있으며, 연기군 비암사, 연화사, 공주시 정안면과 조치원 서광암에서 발견되었다. 백제가 멸망한 이후 당과의 교류를 통해 동시 중국에서 유행했던 서방정토신앙과 함께 아미타불상이나 미륵보살상을 새긴 비상을 만들었던 것으로 보인다.

‘계유명전씨아미타불비상(국보)’이다. 비석에 새겨진 불상으로 ‘불비상’이라 부른다. 충남 연기군 비암사에서 발견되었다. 4각의 긴 돌 각면에 불상과 글씨를 새겨 놓고 이다. 정면에는 아미타삼존상을 조각했다. 본존물은 부처가 설법할 때 손모양을 강조하고 있어 삼국시대 전통을 따르고 있다. 협시보살상은 얼굴에 심하게 훼손되어 알아볼 수 없으나 머리에 둥근 광배가 남아 있다. 주위에 나한상, 인왕상, 작은부처, 비천상 등이 새겨져 있다.

뒷면은 4단으로 나누어 각단에 5구씩 불상을 배치하였다. 불상 사이에 사람 이름과 관직을 새겨 넣었다.

‘계유’가 새겨진 아미타불비상, 통일신라 673년, 세종 다방리, 국보

이 불비상은 아미타불의 극락정토 장면과 발원문이 잘 남아있다. 불비상의 앞면에는 가운데 아미타불을 중심으로 관음보살, 대세지보살, 천왕 등을 화면 가득히 배치했다. 아미타불의 광배 위쪽에는 다섯 구의 화불과 보궁을 들고 날아 가는 비천을 묘사했다. 양 측면에는 횡적, 생황, 비파 등 다양한 악기를 연주하는 천인과 용을 조각했고, 뒷면에는 두광을 갖춘 화불을 네 단의 층에 다섯 구씩 표현했다. 발원문에는 “계유년(673) 4월에 전씨를 비롯한 사람들이 국왕대신과 칠세 부모를 비롯한 모든 중생을 위해 예를 갖추어 절을 짓고 아미타불비상을 조성했다”고 전한다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

‘계유명삼존천불비상'(국보)은 세종시 조치원 부근 서광암에서 불비상이다. 앞쪽에 삼존불상을 배치하고 양쪽에 글을 새겨 놓고 있다. 삼존불은 대좌에 앉아 있는 본존불을 중심으로 양쪽에 협시보살이 서 있는 형태이다. 나머지 공간에는 작은 불상들을 새겨 천불상을 표현할려고 했던 것으로 보인다. 새겨진 글은 신라가 삼국을 통일한 직후인 673년에 백제 유민들이 망국의 한과 조상들의 명복을 빌기 위해 조성했다는 내용이다.

‘계유’가 새겨진 천불비상, 통일신라, 673년, 세종 서광암, 국보

이 불비상은 둥근 연꽃문양 받침 위로 긴 네모꼴의 몸체가 이어지며, 몸체의 아랫부분 중앙에 삼존불이 조각되어 있다. 삼존불의 머리 뒤로 연꽃문양이 장식된 둥근광배가 있다. 화면을 일정한 간격으로 구획하고, 그 안에 작은 부처를 가득 채웠다. 불비상의 발원문에는 “계유년(673) 4월 15일에 백제유민인 신도 250인이 국왕대신, 칠세부모, 법계중생을 위하여 만들었다”고 전한다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

미륵보살반가사유비상(보물)이다. 지붕돌과 받침돌을 따로 만드는 다른 비상과 달리 하나의 돌을 사용한 점이 특징이다. 정면에 새긴 불상은 왼발을 내리고 오른발을 왼쪽 다리에 올린 반가사유상을 표현하고 있다. 머리에는 화려한 관을 쓰고 목걸이와 구슬장식을 하고 있는 보살상을 표현하고 있는데 뒷면에 보탑을 크게 새긴 것으로 볼 때 미륵보살을 형상화한 것으로 보인다.

미륵보살반가사유비상, 통일신라, 세종 다방리, 보물

이 불비상은 지붕돌과 받침돌을 따로 만드는 다른 비상과 달리 하나의 돌을 사용한 점이 특징이다. 지붕돌은 용화수龍華樹로 추정되는 나무가 표현되어 있다. 반가사유상은 한 다리를 다른 쪽 다리 위에 얹고 앉아서 생각에 잠겨 있는 모습을 표현한 것으로 삼국시대 말부터 통일신라 초까지 유행했다. 양 측면은 연꽃과 불자 등을 든 보살과 그 아래에 무릎을 끓고 합장하는 공양상을 표현했다 . 뒷면에는 장방형 받침대 위에 세 개의 찰주를 갖춘 보탑이 마치 보궁처럼 묘사되어 있다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

‘기축명아미타불비상(보물)’은 충남 연기군 비암사에서 있었던 3점의 불비상 중 하나이다. 앞면에는 극락정토를 구체적으로 표현하고 있다. 본존불인 아미타여래가 앉아 있고, 주변에 여러 자세의 불상들이 나열되어 있다. 본존불 좌우에는 보살상이 있고 나한상, 인왕상, 야차상 등이 새겨져 있다. 위에는 작은 부처상을 새겨 놓고 있다.

‘기축’이 새겨진 아미타불비상, 통일신라, 689년, 세종 다방리, 보물

이 불비상은 아미타불의 극락정토를 구체적으로 묘사했다. 불비상의 앞면에는 아미타불과 그 좌우로 보살과 나한 등이 조각되었다. 아미타불의 위쪽에는 화불과 보주, 영락 장식이 드리워진 극락의 나무 등이 표현되었다. 아미타불 아래에는 극락세계의 연못이 있고, 계단이 있는 난간 위로 두 마리의 사자가 불법을 수호하고 있다. 연꽃 좌우에는 무릎을 끓고 앉아 있는 공양자상이 있다. 뒷면에는 “기축년(689) 2월 십오일에 칠세부모 등을 위해 아미타불과 여러 불보살을 예를 갖추어 만들었다”는 발원문이 새겨져 있다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

염원을 새긴 불비상

불비상은 돌의 네 면에 부처·보살 등을 조각하고 발원자의 소원을 새긴 상입니다. 불비상은 비상, 불감비, 조상비라고도 하며, 배처럼 생긴 광배 모양과 비석처럼 생긴 석비 모양으로 만들었습니다. 중국에서는 불비상이 남북조시대부터 당나라까지 활발하게 제작되었습니다. 특히 불비상을 만든 사연이나 유래가 기록된 조상기는 불교조각 편년의 기준이 될 뿐만 아니라 당시의 시대적 상황을 알려 주는 중요한 자료입니다. 우리나라에 현재 전하는 불비상은 7구로, 모두 흑회색 납석 계통의 돌을 사용했고 조각 솜씨와 형상도 거의 비슷합니다. 옛 충청남도 연기군(현 세종특별자치시) 일대에서만 발견되어, 흔히 연기파 불비상이라고 합니다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

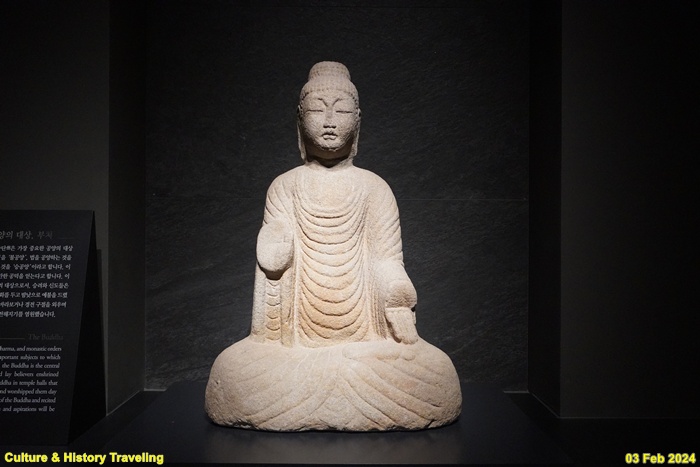

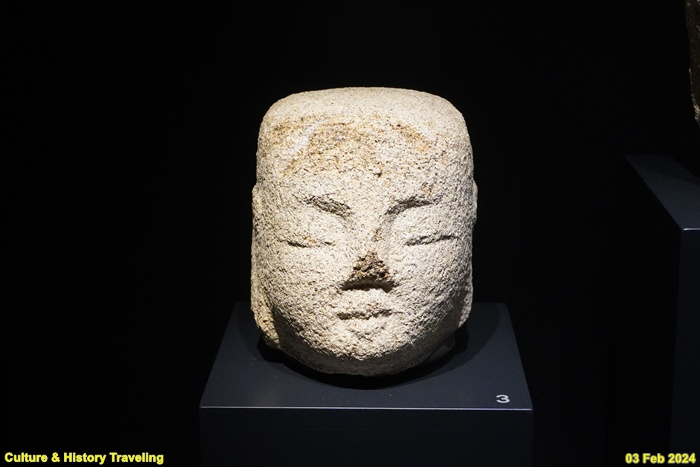

부처의 얼굴은 살이 올라 볼이 통통하고 입술은 작으며, 머리는 곱슬머리 모양의 나발에 상투와 같은 모양의 육계가 있다. 양 어깨를 감싼 통견식 옷차림에 옷자락은 U자 모양의 주름이 흘러내려 무릎까지 덮었다. 부처의 오른손은 두려움을 없애주는 시무외인을, 왼손은 중생의 모든 소원을 들어 준다는 여원인을 하고 있다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

금동 연가7년명 여래입상(국보)와 비슷한 특징을 보주고 있다. 중국 북위 불상 양식을 수용하면서도, 고구려 특유의 미감을 보여준다.

화려한 불꽃문양과 화불, 협시보살 등이 묘사된 광배이다. 광배의 뒷면에는 현재 남아있지 않은 본존불의 존명과 발원자의 바람이 담겨져 있다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

부처의 얼굴은 계란형으로 갸름하면서도 부피감이 있으며, 이목구비는 단정하다. 결가부좌한 자세에 오른손을 들어 올려 엄지와 중지를 맞대고 왼손은 엄지와 중지를 맞댄 하품중생인을 취했다. 머리에 중간 계주, 속옷인 승각기의 띠매듭과 왼쪽 가슴 아래로 드리워진 마름모꼴 금구 장식, 왼쪽 팔뚝 위에 겹쳐진 옷주름 등은 고려 후기 불상의 특징이다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

철불은 통일신라 말부터 남원 실상사를 비롯한 선종사찰禪宗寺刹에서 주로 조성되었다. 철불의 주조 과정은 금동불을 제작할 때와 기본적으로 동일하 지만, 철은 녹는점이 높고 강도가 강해 쇳물이 굳으면 불상의 표면을 다듬을 수가 없다. 이런 이유로 철불의 표면에는 쇳물이 흘러들어 생긴 분할선의 흔적이 남아있다. 이 철불 역시 가슴, 소매, 무릎 등에서 분할선이 확인된다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

인간을 닮은 공양의 대상, 부처

불교에서 부처·불법·승단은 가장 중요한 공양의 대상입니다. 부처를 공양하는 것을 ‘불공양’, 법을 공양하는 것을 ‘법공양’, 승단을 공양하는 것을 ‘승공양’이라고 합니다. 이 세 가지를 모두 공양하면 무한한 공덕을 얻는다고 합니다. 이중 부처는 가장 중요한 존숭의 대상으로서, 승려와 신도들은 법당에 인간을 닮은 불상과 불화를 두고 밤낮으로 예불을 드렸습니다. 이들은 부처의 형상을 바라보거나 경전 구절을 외우며 자신들의 정성과 바람이 함께 전해지기를 염원했습니다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

감로도는 아귀도에 떨어진 영혼들을 구제하기 위해 의식을 베푸는 장면을 그린 불화이다. 죽은 사람의 영혼이 극락에 가기를 기원하며 그렸고, 조선시대에 성행한 우란분재, 수륙재, 천도재 등 다양한 의식에서 사용하였다. 상단에는 여러 부처와 보살이 내려오는 장면을, 중단에는 아귀에게 음식을 베푸는 장면을, 하단에는 현실 속 갖가지 재난 장면을 묘사하였다. 화면 중앙에는 입에서 불을 뿜어내는 두 아귀가 그려졌는데, 이는 구원의 대상인 굶주린 영혼을 상징적으로 나타낸다. 오른편에는 감로를 받기 위해 발우를 들고 아우성을 치는 작은 아귀들의 모습도 보인다. 그 위로는 떡, 과일, 흰 쌀 등의 각종 공양물과 향완, 촛대, 등잔 등 기물로 화려하게 장엄한 시식단이 있는데, 실제로 차려진 제단이 아니라 접었다 펼 수 있는 걸개그림이다. 이 그림은 1649년 충청남도 금산 보석사에서 조성되었다. 그림 아래에는 말을 타고 무기를 든 군인들의 전투 장면이 그려졌다. 이 그림 이 조성된 금산지역이 임진왜란 때 중요한 격전지였던 사실과 관련하여, 전쟁으로 사망한 영혼들을 위로하고자 조성된 것으로 추정하기도 한다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

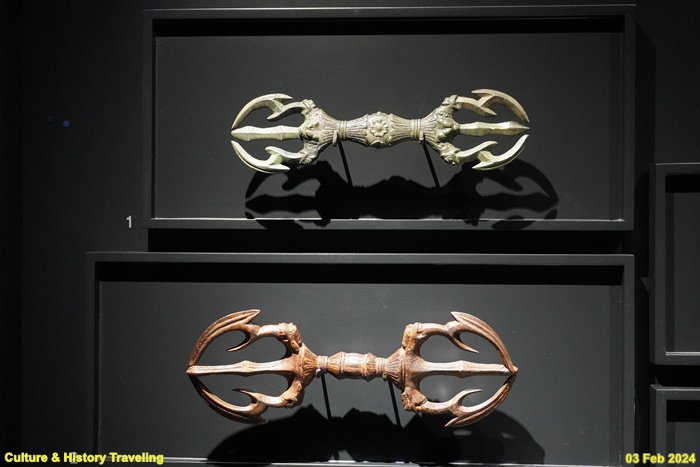

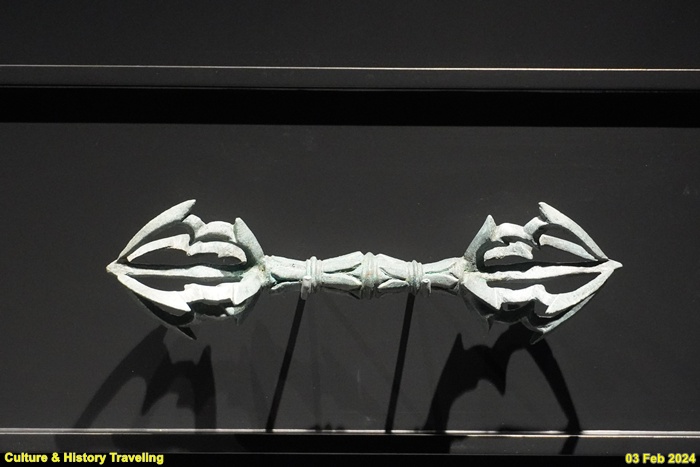

금강저는 마음에 깃든 번노를 없애는 보리심을 상징한다. 양쪽 끝에 있는 고는 창 모양의 중심 축에 양옆으로 불꽃 모양의 장식이 있는데, 이런 형식의 금강저를 삼고저라고 한다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

금강령은 불교의식에 사용하는 공예품이다. 사뇌사 금강령은 몸체에 두 명의 천인과 악귀를 밟고 있는 사천왕이 새겨져 있으며, 물고기 얼굴 모양의 설이 달려 있는 점이 특징이다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

기와못은 지붕 끝의 수막새기와(수키와)나 서까래기와 등을 나무 부재에 고정하기 위해 박는 큰 쇠못이다. 일반적으로 못머리가 빗물이나 햇빛에 부식되지 않도록 청자나 백자로 연꽃봉오리 모양의 장식을 만들어 씌우는데 비해, 숭선사의 기와못은 청동으로 연꽃봉오리 장식을 만든 후 도금했다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

<출처>

- 안내문, 청주박물관, 2024년

- 안내문, 청주박물관, 2012년