고려시대 일상생활 속 금속공예는 왕실·귀족의 사치품부터 서민들이 쓰던 실용품까지 폭넓게 제작되었고, 종교·생활·예술이 긴밀히 연결되어 있었다. 불교의 융성과 함께 사찰 의식구, 불구 제작이 활발했으며 고려청자와 함께 고급 공예품에 수요와 문화가 발전했다. 기술적으로 금.은.동 등 귀금속의 가공기술이 발달했다. 섬세한 세공, 화려한 장식, 복합재료의 사용이 주요 특징이다.

청동거울은 청동기시대부터 사용되어온 것으로 전국의 주요 박물관에서 거의 빠지지 않고 전시되어 있다. 원래는 제사장이나 부족장의 권위를 나타내는 주술적인 용도였으나, 점차적으로 화장을 위한 일상용품으로 그 용도가 변하고 고려시대에 보편화되었다고 한다.

‘가상부귀’는 집안에 항상 재물이 넘치고 귀인이 나기를 기원하는 길상구이다. 이 도안은 원래 중국 전한前漢에서 유래했고, 고려시대에 복고풍의 유행으로 많이 만들어졌다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

‘고려국조’는 고려에서 만든 거울을 뜻한다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

‘황비창천健飛昌天’은 ‘밝게 빛나고 창성한 하늘’이 라는 뜻이다. 우리나라에서 확인되는 거울의 형태는 원형 과 팔릉형이며, 중국 송나라 청동 거울의 영향을 받아 제작되었다는 견해가 있다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

거울의 뒷면에 중국의 신선 세계가 표현되었다. 구름 위로 월궁이 보이고, 지상에는 커다란 소나무가 있다. 다리 옆 구름 위에는 하늘로 올라간 항아와 시녀들이 묘사되었고, 다리 아래의 바다에는 용이 날고 있다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

거울에 깃든 흔적

금속거울은 주로 동으로 제작되어서 동경, 즉 청동거울이라고 부릅니다. 거울은 청동기시대부터 만들어져 고려시대에는 실용품으로 널리 사용되었습니다. 이 시기에 화장하는 문화가 크게 유행하면서 기능성과 장식성을 갖춘 거울이 많이 만들어졌습니다. 거울의 형태와 크기가 다양해졌고, 뒷면에는 꽃과 새, 용과 문자 등을 문양으로 새겨 넣어 장식성을 높였습니다. 거울에는 당시 사람들이 꿈꾸던 이상향과 생활 모습도 간접적으로 반영되어 있습니다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

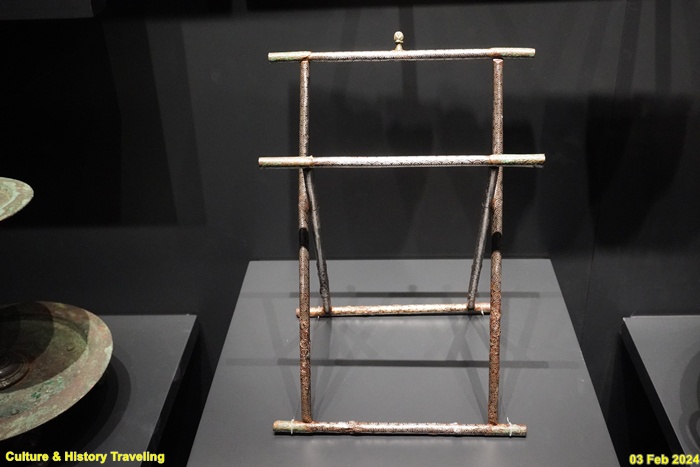

철제로 틀을 만들고, 정교하게 금과 은으로 입사한 거울걸이이다. 화장 용구로 거울이 다양하게 사용되면서 유행했다. 위의 연꽃봉오리 장식은 거울의 뉴紐에 줄을 매어 걸어두는 용도로 사용되었다.(안내문, 청주박물관, 2024년)

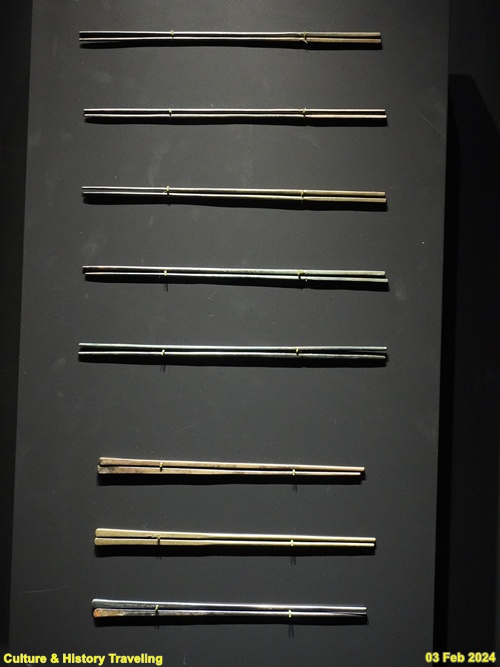

젓가락 상단에 “제숙공의 부인이 죽은 아들을 위해 만들었다”는 내용이 새겨져 있다. 젓가락이 발견된 널무덤에는 ‘단산오옥’이 새겨진 고려 먹과 중국 남송대 동전인 경원통보가 함께 출토되었다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

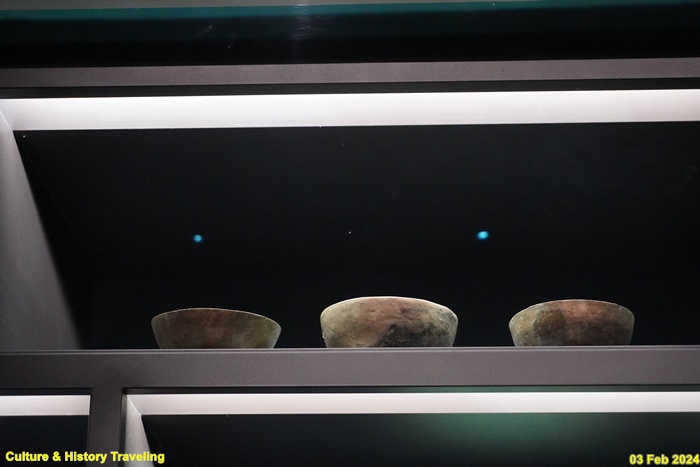

고려시대에는 같은 형태이지만 다양한 재질로 만들어진 공예품을 볼 수 있다. 재질이 다르다는 것은 사용 목적, 사회적 지위, 종교적 상징, 경제적 상황, 기술적 특성 등 다양한 요인이 반영된 결과로 볼 수 있다. 거의 같은 기형을 하고 있는 도자기, 청동, 토기로 만든 정병, 표박모양 병, 주전자, 잔받침 등이 대표적이다.

금속. 삶에 스며들다

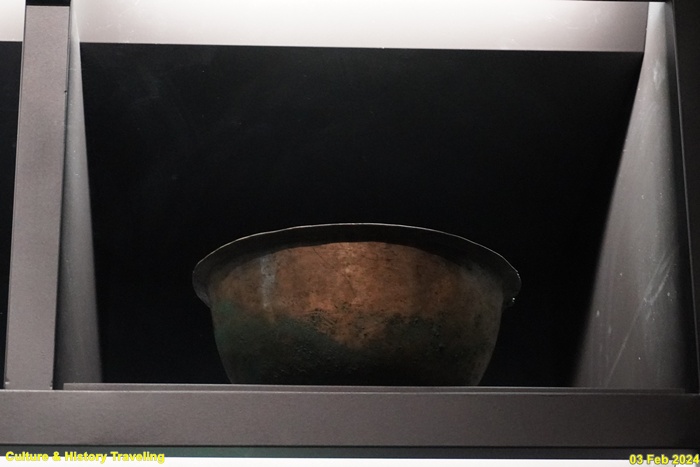

금속은 흙, 나무와는 달리 단단하고 쉽게 닳지 않습니다. 또 다양한 기법으로 원하는 모양을 만들어 내고 무늬를 새겨 화려하게 장식할 수도 있습니다. 우리 조상들은 오래전부터 이러한 고유의 성질을 가진 금속으로 여러 가지 생활용품을 만들어 사용했습니다. 충청북도에서도 금속으로 만든 고려시대나 조선시대의 생활용품을 찾아볼 수 있습니다. 고려시대는 청동으로 만든 생활용품이 많은데 주로 무덤에서 발견되었습니다. 거울, 숟가락, 그릇이 많고 동전과 상투에 꽃는 동곳, 꾸미개 같은 장신구도 있습니다. 특히 ‘고려경’이라는 말이 따로 있을 정도로 많은 거울이 발견됐습니다. 거울에는 사후 세게를 밝혀 인도한다는 의미가 담겨져 있습니다. 그래서 살아 있을 때 사용했던 거울을 함께 무덤에 묻은 것으로 보입니다. 또 청동수저와 같은 식기류도 많이 발견되어 옛사람들의 실제 삶을 상상해 볼 수 있습니다. 이렇게 죽은 사람이 사용했던 거울, 수저 같은 금속 생활용품을 무덤에 묻는 풍습은 조선시대에도 계속되었습니다. 이런 풍습은 죽은 이후에도 삶이 계속 이어 진다고 여기거나 그런 바람을 담은 것은 아닐까요? (안내문, 청주박물관, 2024년)

청주 사뇌사思惱寺는 터만 남은 고려시대의 사찰이다. 1993년 청주시 무심천변 도로 확장 공사 중 다량의 불교 금속공예 유물이 발견되면서 그 존재가 세상에 알려졌다. 이 유물들은 고려시대 불교문화와 금속공예 수준을 엿볼 수 있는 자료로 평가받고 있습니다. 이 유물들은 몽골과의 전쟁 중에 많은 유물들을 급히 땅에 묻었을 것으로 추정하고 있다. 주요 유물로는 ‘사뇌사’명 청동 금고, ‘사내사’명 청동 접시, 다양한 불교 의식용구 들이 이다. 모두 400여점에 이른다고 한다. 불비상과 함께 청주박물관을 대표하는 유물이다.

합의 뚜껑 끝부분에는 ‘사내사’와 구리의 무게 등이 새겨져 있다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

청주 사뇌사思惱寺

1993년 청주시 서원구 사직동 무심천 제방 공사장의 구덩이에서 금속공예품이 무더기로 발견되었습니다. 이들은 대부분 절에서 사용하던 물품들로, 절 사람들이 어떤 절박한 사태를 맞아 사용하던 물건들을 한데 모아 급히 묻은 것으로 보입니다. 일부 공양구나 그릇 등에는 ‘청주 사내사思內寺’ 또는 ‘사뇌사思惱寺’라는 글씨가 새겨져 있습니다. 금속공예품이 400여 점이나 나온 것을 보면, 당시 사뇌사는 매우 규모가 큰 절이었을 것으로 추정됩니다. (안내문, 청주박물관, 2024년)

<출처>

- 안내문, 청주박물관, 2024년

- 안내문, 청주박물관, 2012년