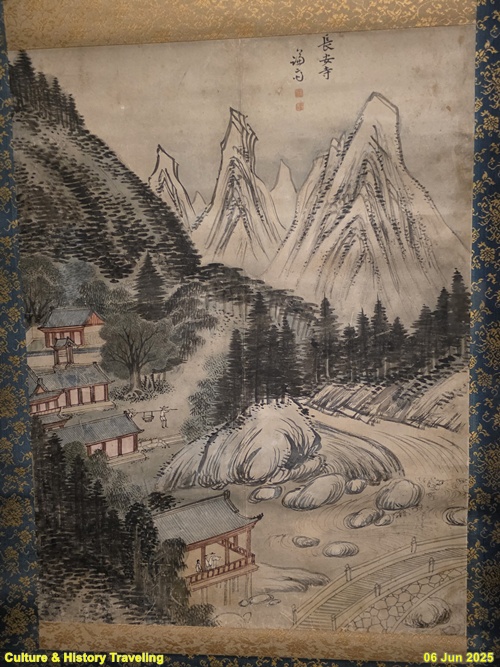

정선(鄭敾)의 진경산수화(眞景山水畵) 가운데 대표적인 주제가 금강산을 그린 그림이다. 정선은 실제 자연경관을 충실히 관찰하고 그려내는 화풍을 확립했다. 우리 산천의 독특한 형세와 질감을 포착해 화폭에 담았다. 특히 금강산은 조선시대 문인들이 이상향으로 여겨 중요한 소재가 되었다. <금강전도>처럼 금강산 전체를 한눈에 조망한 그림, 만물상, 장안사, 비로봉 등 유명한 명소를 집중적으로 표현한 그림, 관동팔경처럼 여러 경관을 앨범형식으로 묶어서 그린 그림 등이 있다.

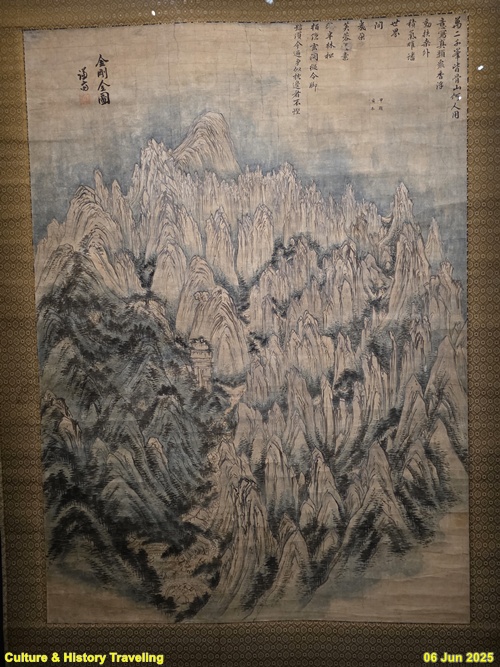

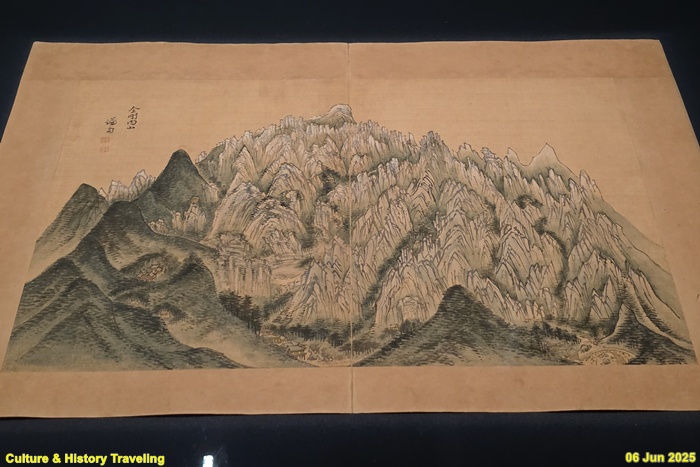

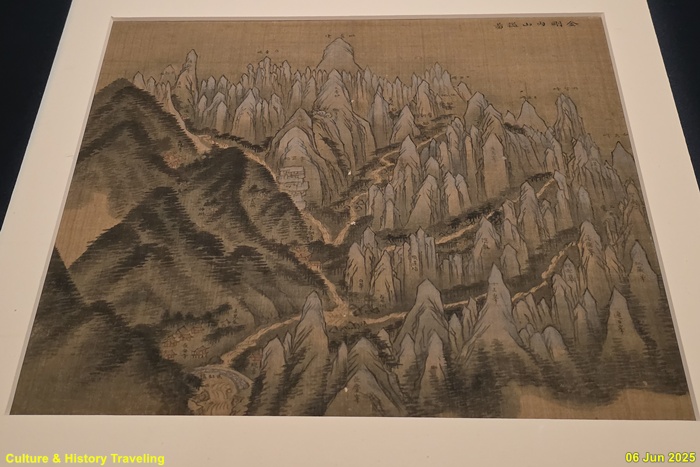

<정선 필 금강전도(국보)>는 1734년에 내금강의 모습을 보고 그린 그림이다. 복잡한 산세를 위에서 내려다 보는 시점과 옆에서 보는 시점을 혼합하여 구성하고 있다. 산세는 짧고 강한 선묘, 일명 ‘피마준披麻皴’ 기법을 응용하여 가파르고 거친 산봉우리를 입체적으로 표현하고 있다. 바위는 면과 각을 강조하여 금강산이 바위산임을 보여주고 있다. 수목과 폭포, 인물, 암자 등을 정밀하게 묘사해 사실감들 더해주고 있다. 금강산을 직접보고 그 기억을 바탕으로 창의적으로 재구성한 진경산수화의 특징을 잘 보여주는 걸작이다.

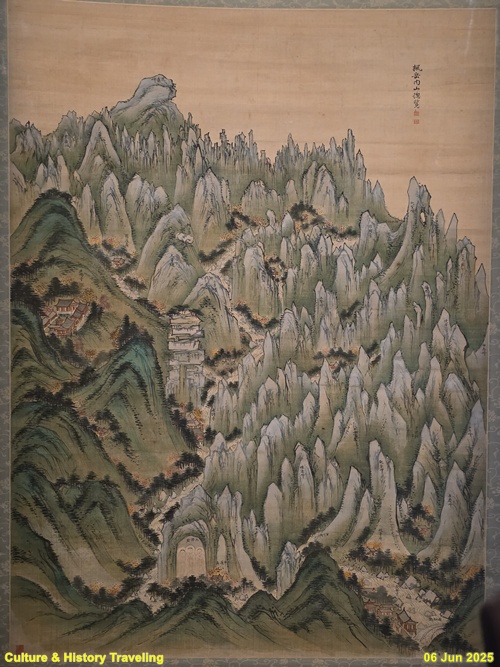

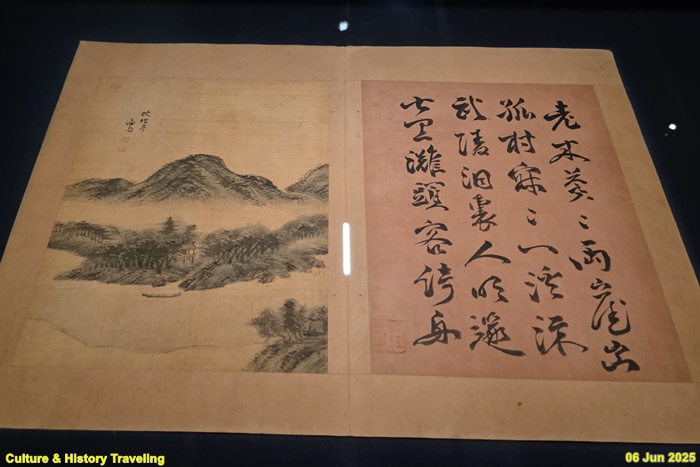

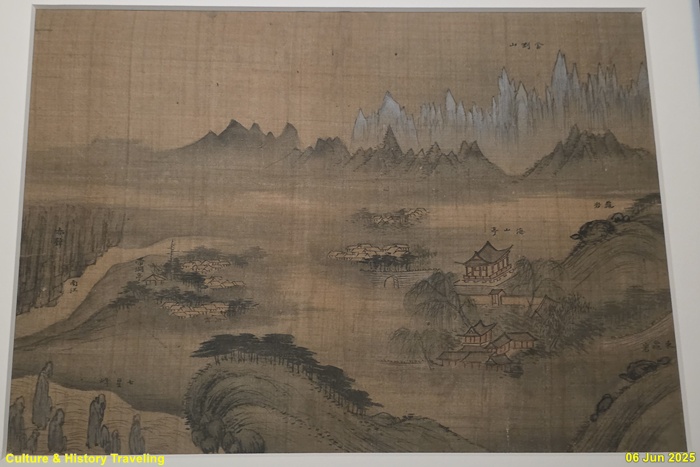

<정선 필 풍악내산총람(보물)>은 정선이 60~70대인 1740년대에 그린 그림이다. 내금강의 가을철 전 영역을 포괄적으로 담아내고 있다. 녹색, 황색, 적색, 흰색 등의 다채로운 색채를 채용해 단풍 든 풍경과 산림, 암봉의 힘찬 기상을 효과적으로 표현하고 있다. 장안사, 삼불암, 표훈사, 금강대, 정양사, 만폭동 등 주요 경승지 옆에 명칭을 일일이 적어 두어 그림을 감상하는 사람의 추억을 되살리거나 가보지 못한 사람의 상상력을 자극하면서 현실감 있게 감상하게 해 준다.

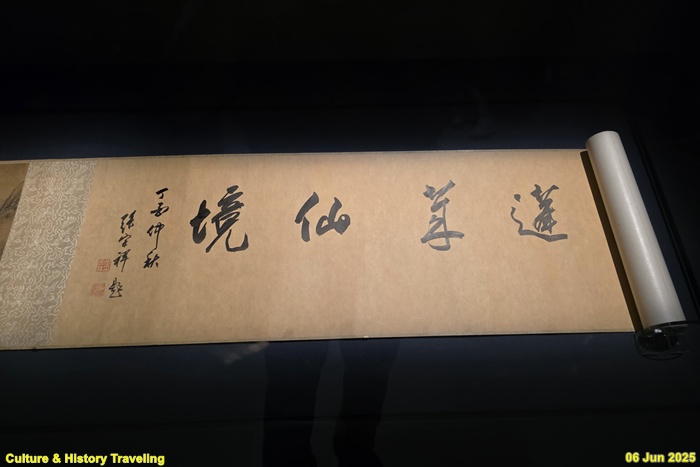

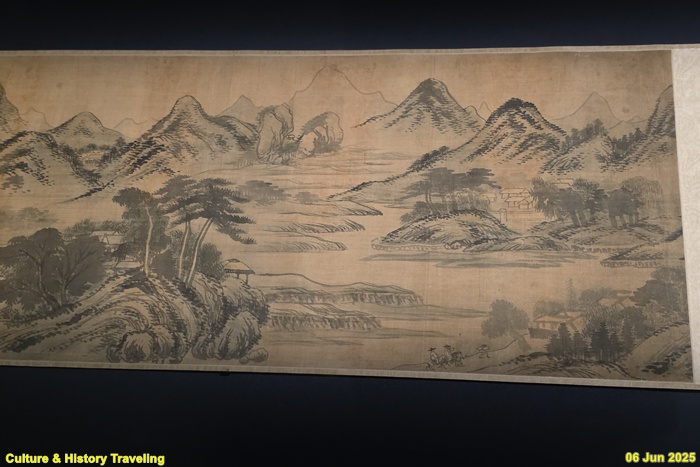

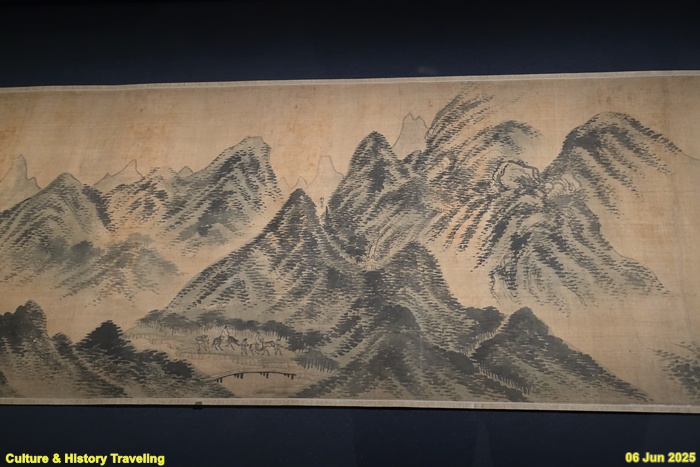

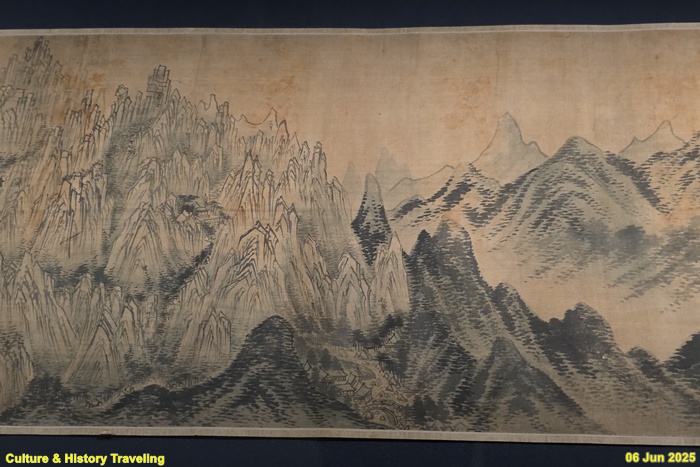

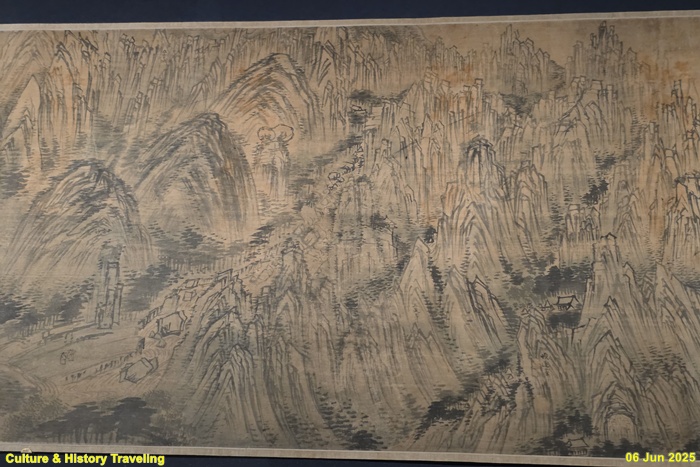

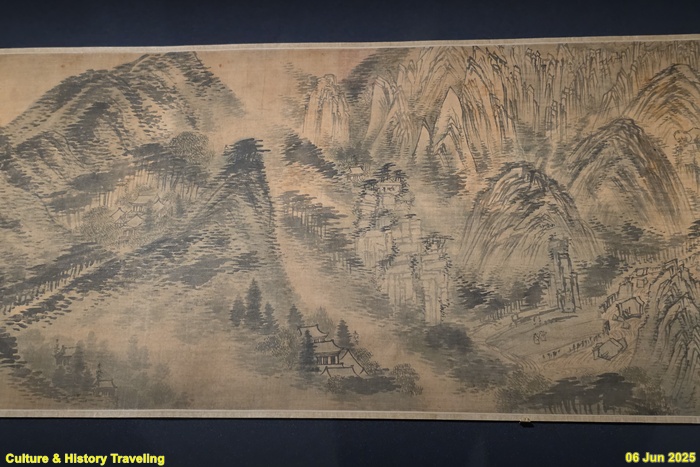

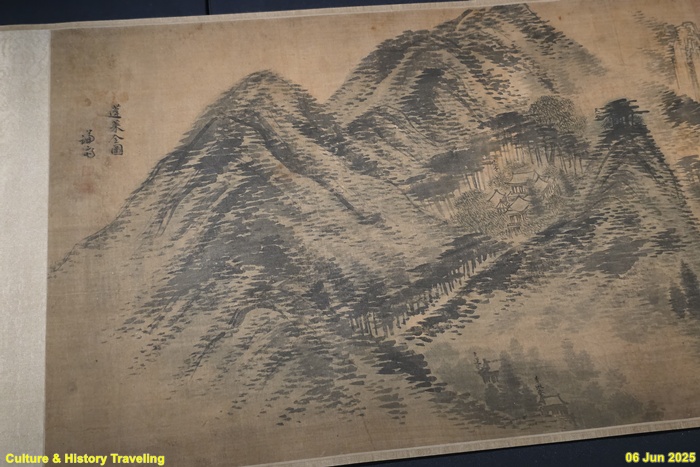

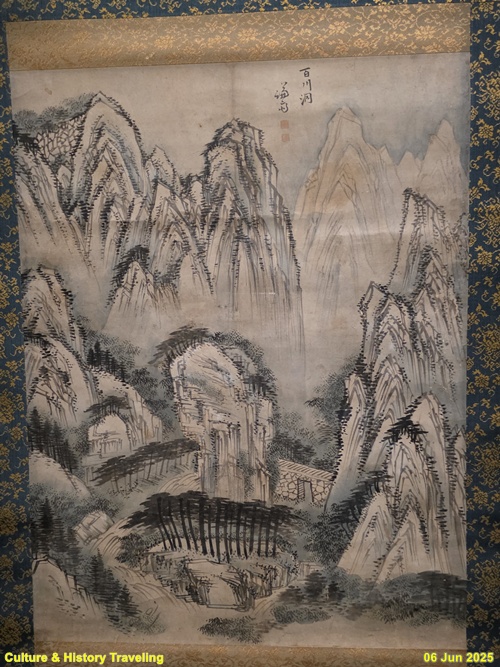

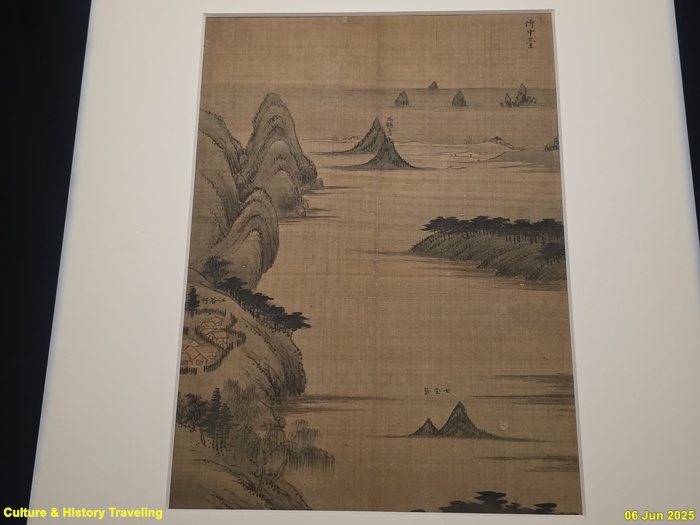

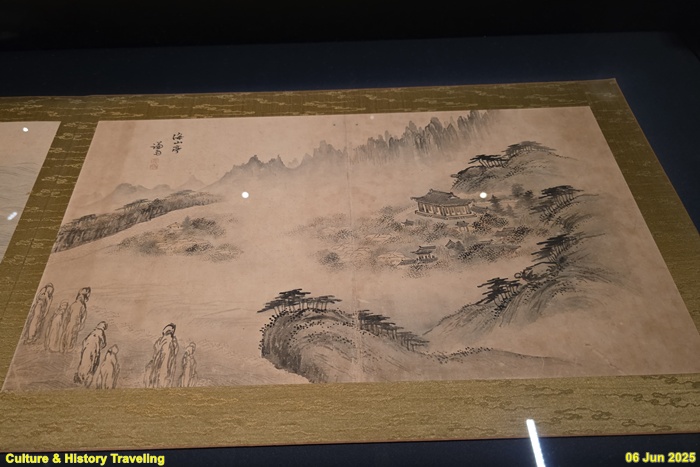

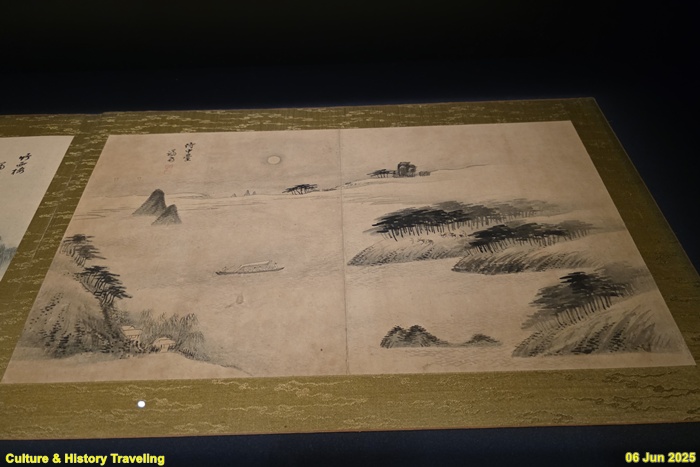

<봉래전도>는 두루마리 형태로 길게 그린 그림이다. 금강산 명소를 유람하듯 볼 수 있도록 그린 것으로 보인다.

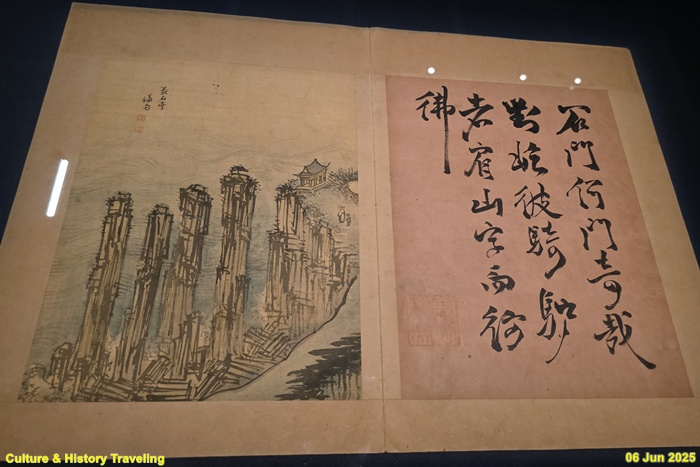

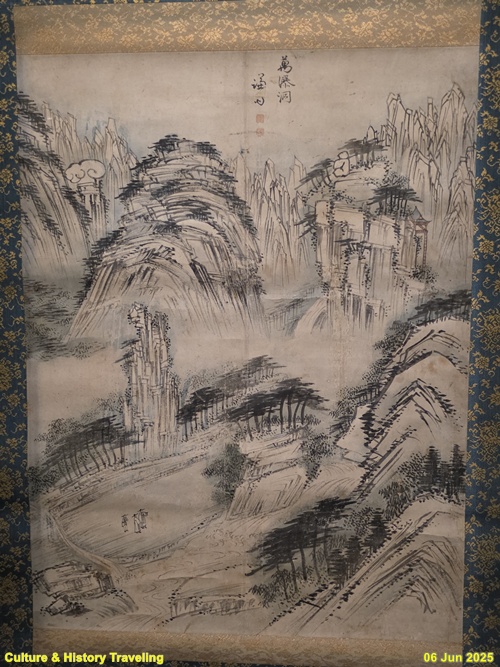

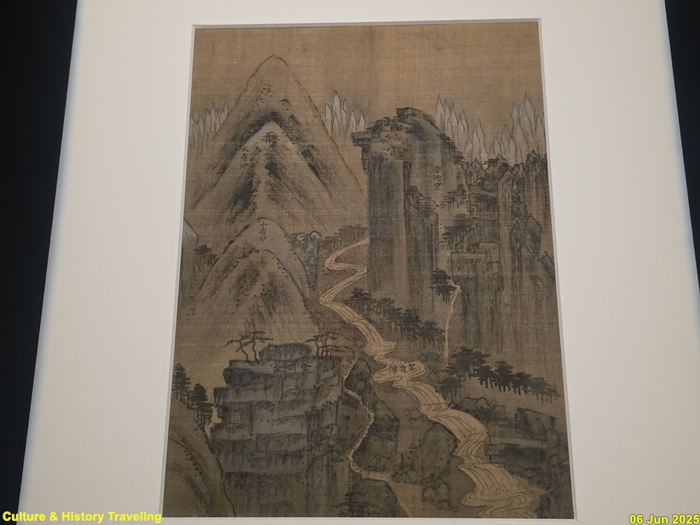

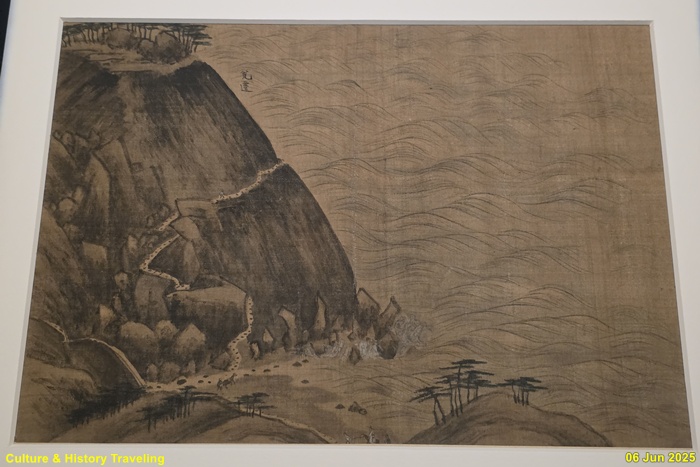

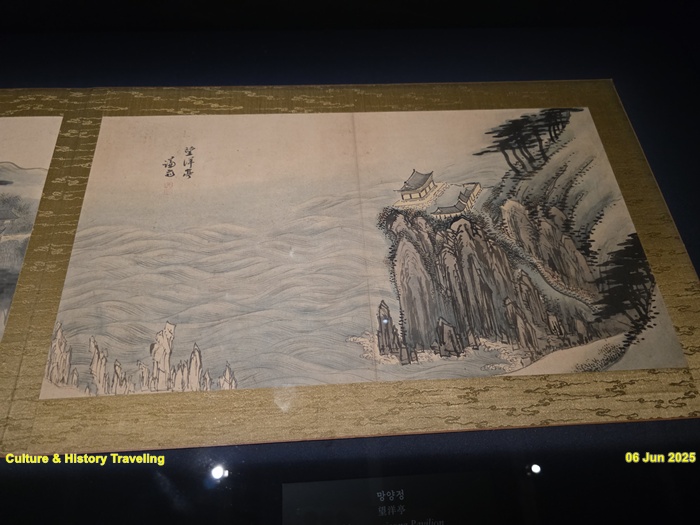

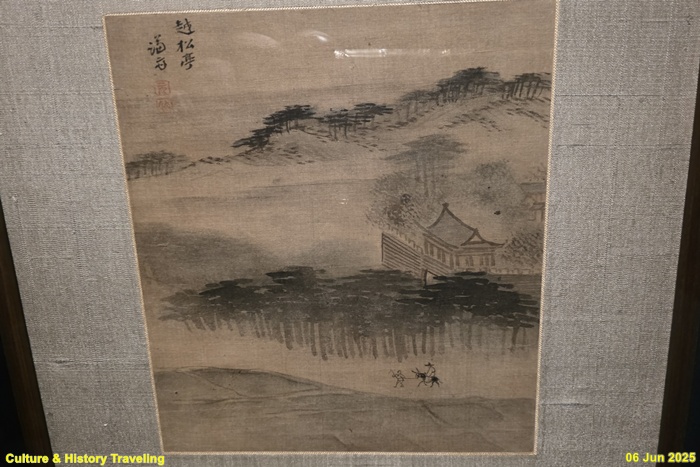

금강산의 혈망봉을 그린 진경산수화이다. 금강산의 웅장하고 수려한 모습을 정선 특유의 화법으로 담아낸 작품이다.

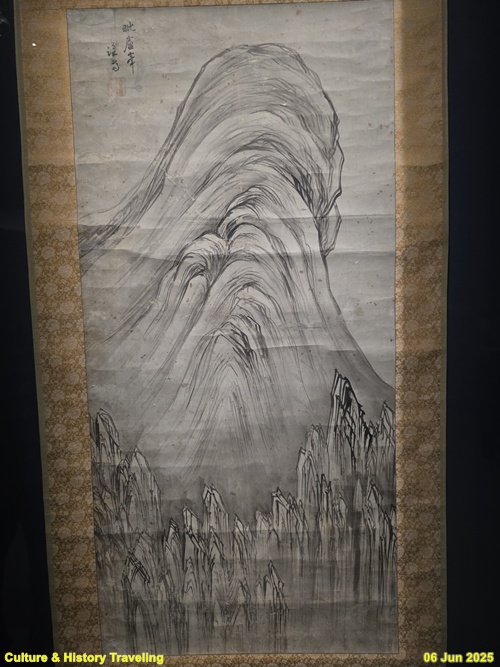

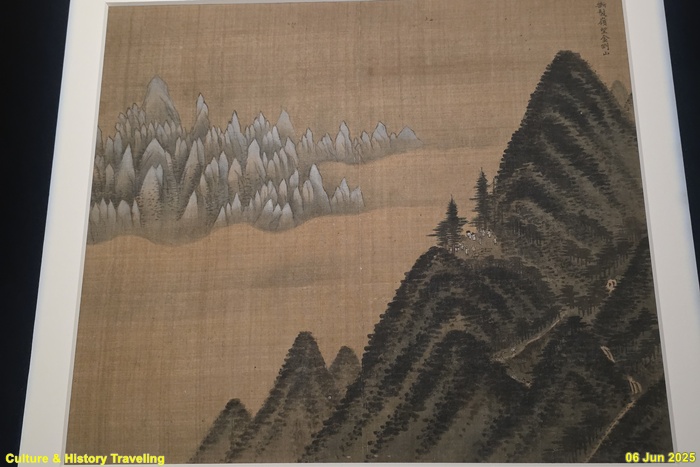

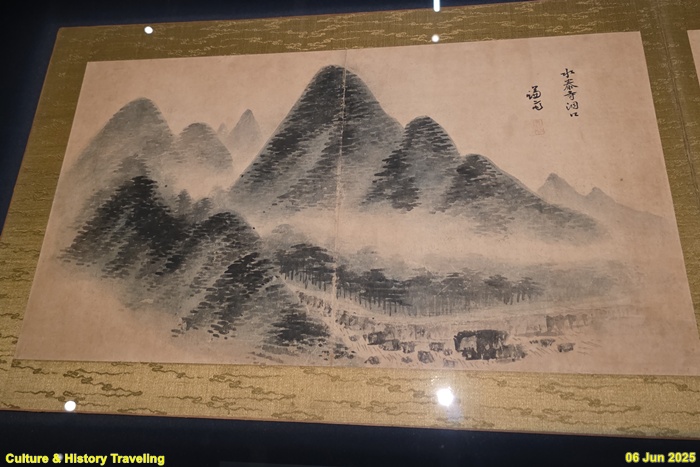

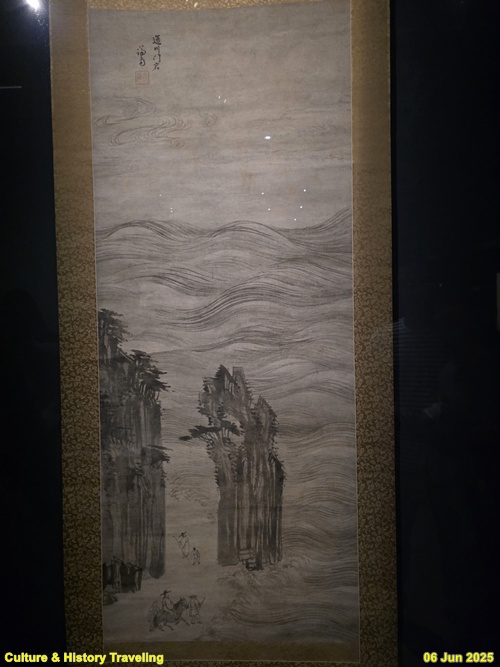

금강산의 최고봉 비로봉을 그린 진경산수화이다. 겸재 정선은 금강산의 다양한 모습을 화폭에 담았는데, ‘비로봉도’는 그중에서도 비로봉의 웅장하고 힘찬 기상을 개성적으로 표현한 작품이다. 구름이 하늘로 솟구치듯 과감한 붓질로 비로봉의 모습을 묘사했으며, 주변의 뾰족한 암봉들을 줄지어 배치하여 주봉인 비로봉을 더욱 돋보이게 만들었다. 실경을 그대로 옮기는 것을 넘어, 대상의 본질과 기운을 담아내고자 했던 독창적인 화풍을 잘 보여준다.

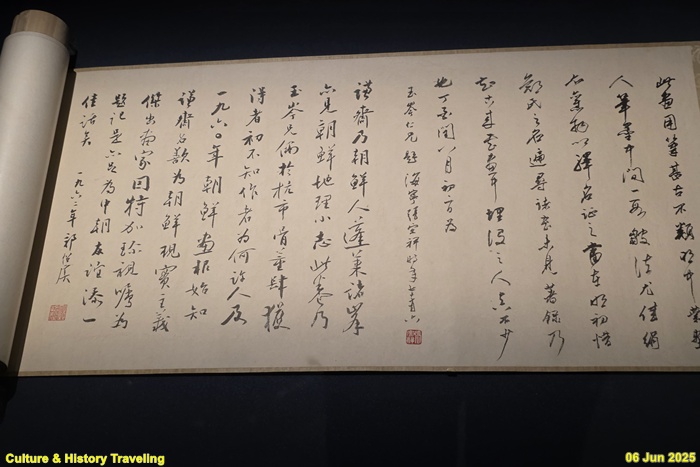

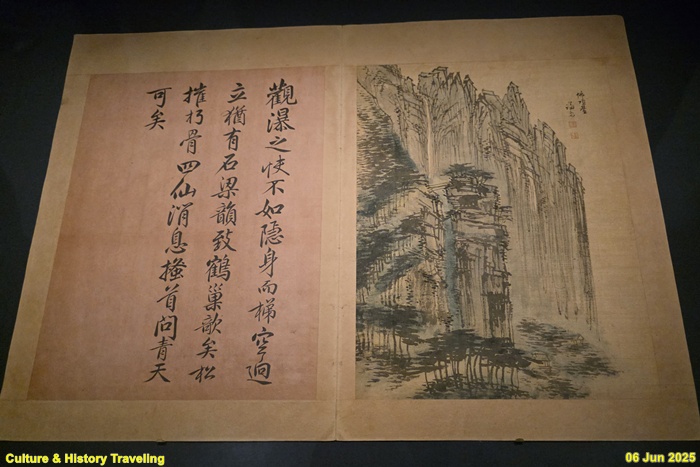

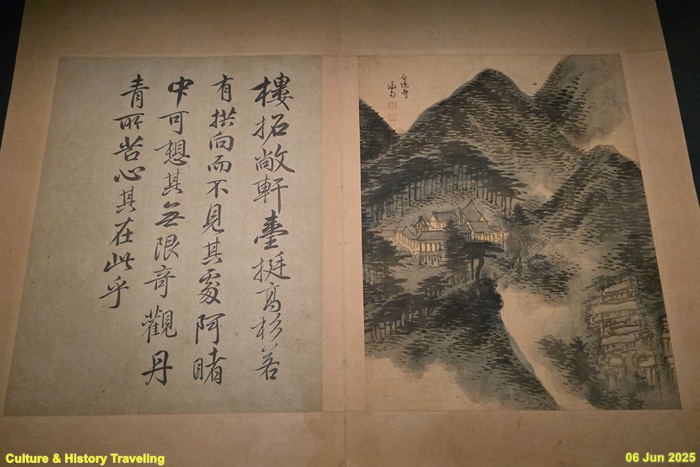

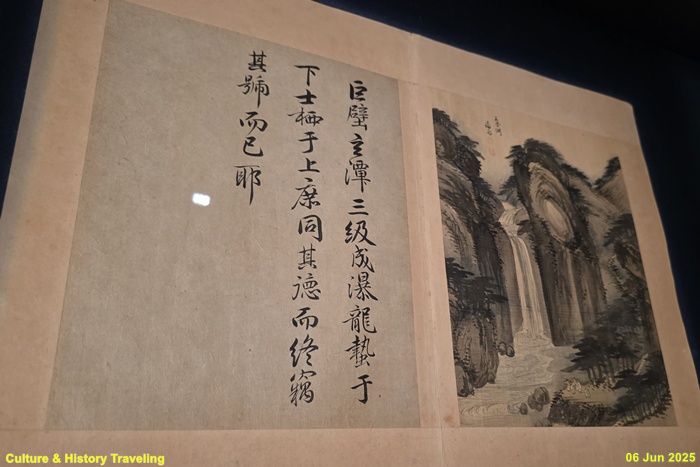

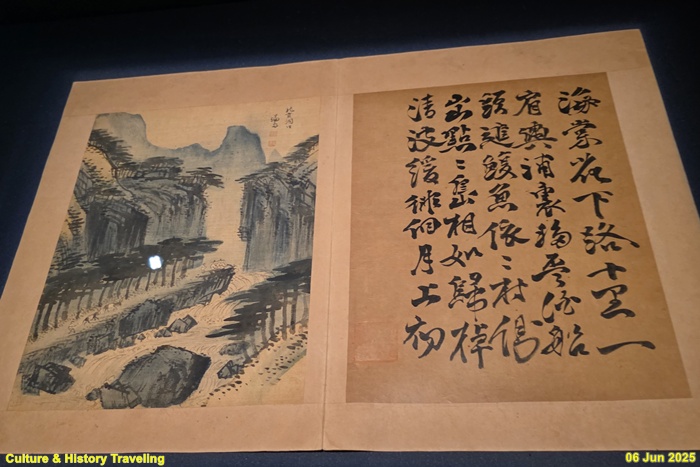

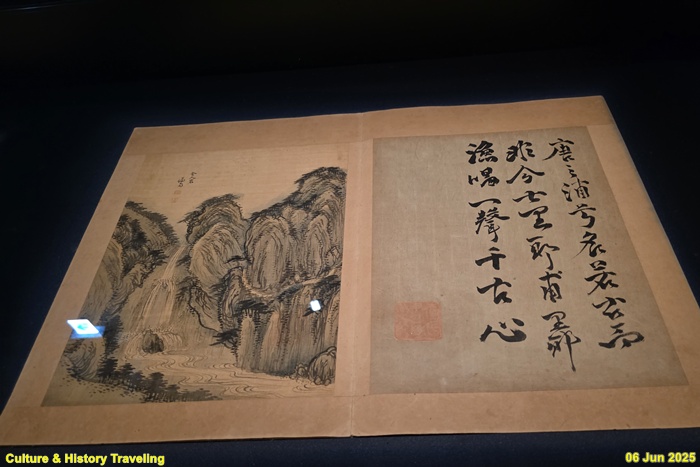

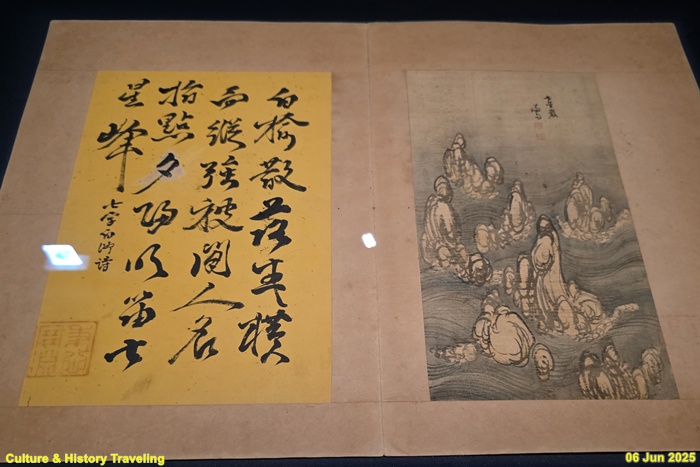

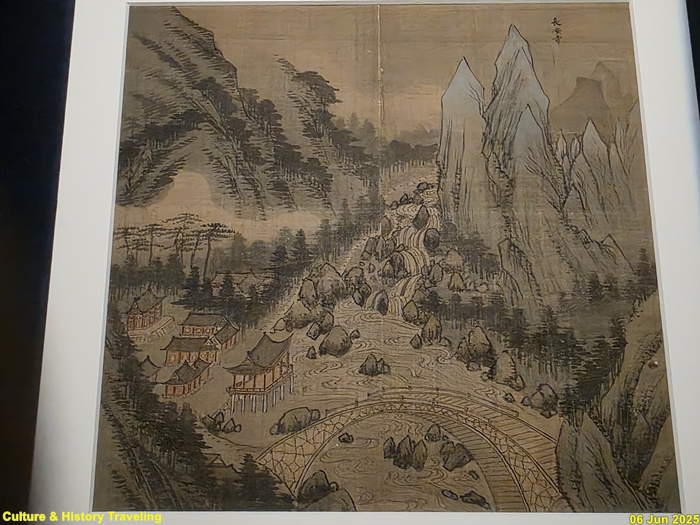

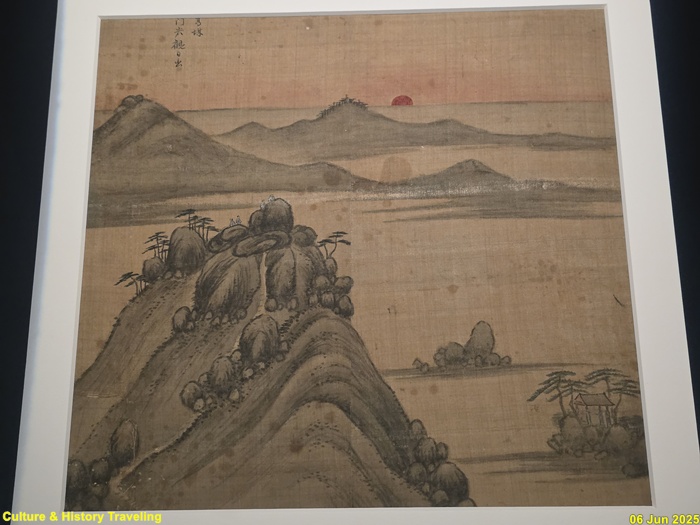

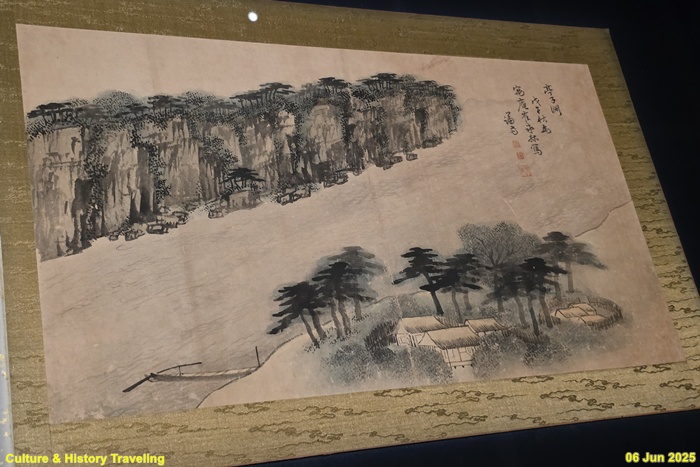

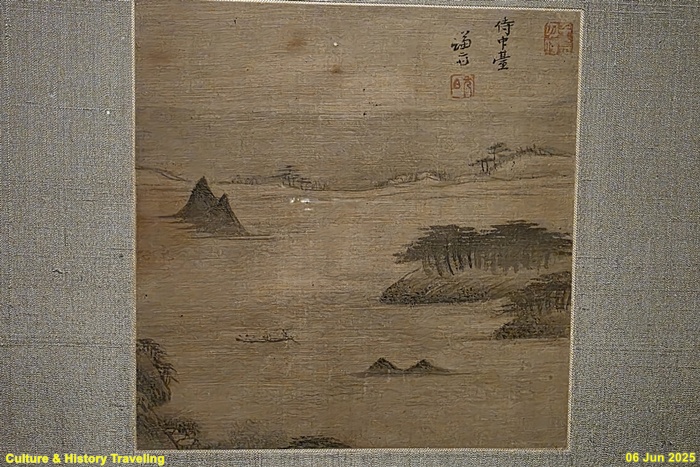

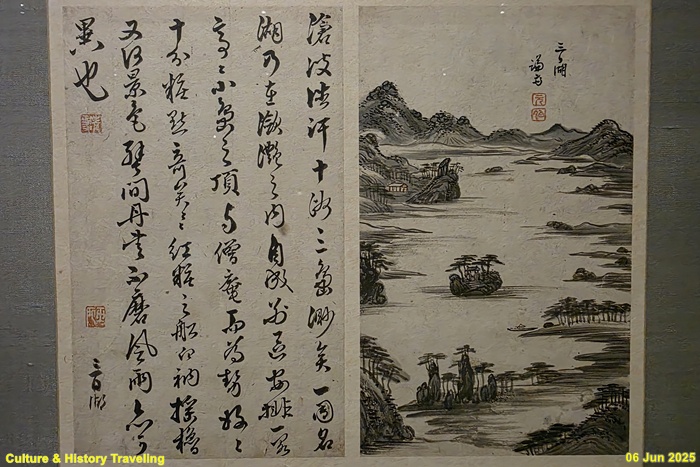

<정선 필 해악전신첩(보물)>은 금강산을 중심으로 한 우리나라 절경을 진경산수화 형식으로 그린 그림첩이다. 관동 지역 해안과 산악을 여행하며 그린 풍경을 바탕으로 하고 있어, 현장감과 사실성이 뛰어나다. 총 38폭 중 산수화가 21폭, 나머지는 제목, 서문, 시문, 발문 등으로 구성되어 있다. 그림마다 김창흡과 이병의 시가 수록되어 있다. 정선이 72세에 그린 말년작으로 노년의 화풍이 잘 드러나 있다.

겸재 정선은 금강산뿐 아니라 관동팔경을 주제로 한 그림을 여러 점 남겼다. 그가 그린 ‘관동팔경도’는 단순히 아름다운 풍경을 넘어, 각 명승지가 가진 특징과 기운까지 생생하게 담아낸 것으로 높은 평가를 받는다.

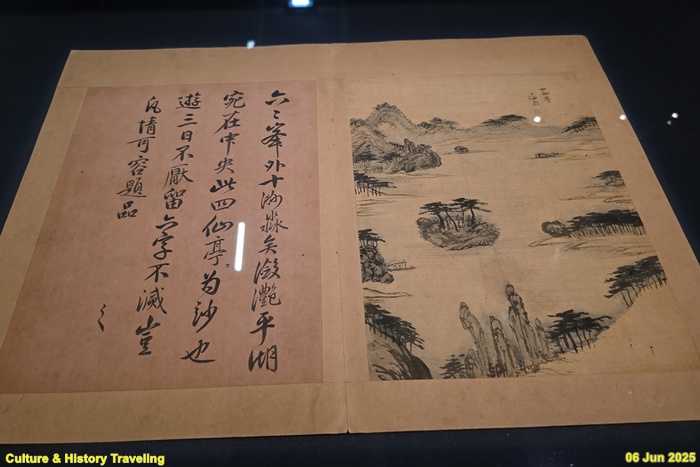

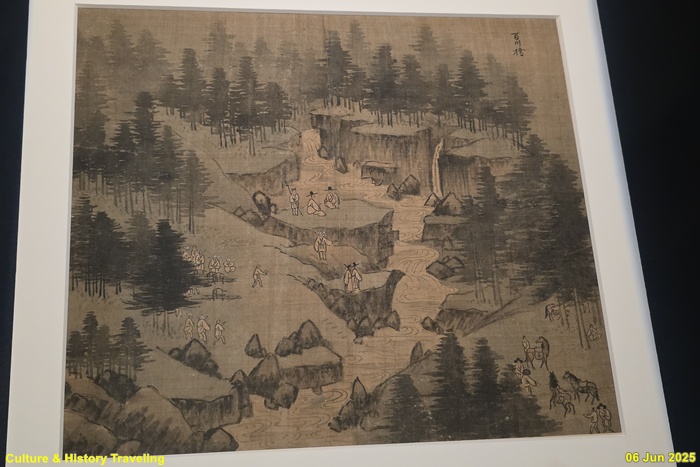

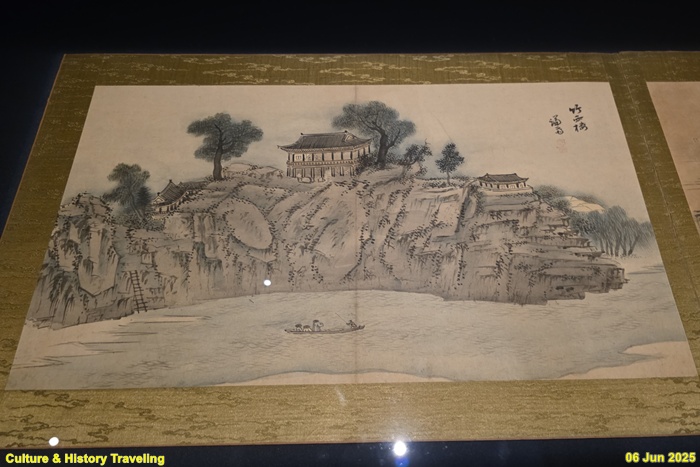

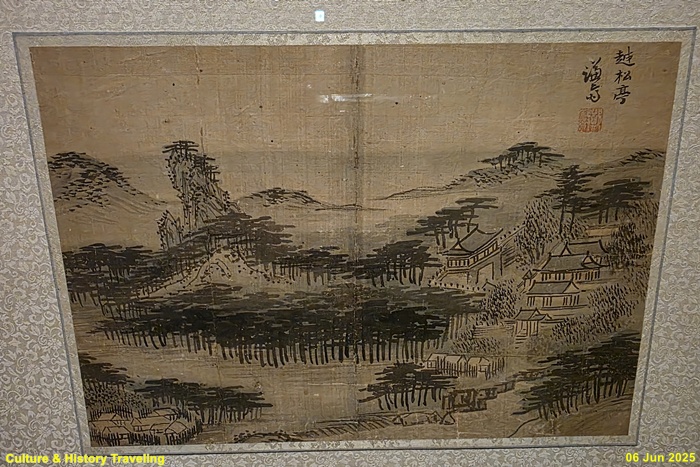

<정선 필 풍악도첩(보물)>은 36세 때 직접 금강산을 여행하면서 보고 느낀 경관을 바탕으로 제작한 진경산수화이다. 정선의 작품 중에서도 가장 이른 시기인 1711년에 그렸다. 내금강, 외금강, 해금강의 주요 명승을 담고 있으며 금강산의 형세와 특징에 따라 대각선과 원형구도를 적절하게 사용하고, 미점과 피마준, 수직준 등을 다양하게 구사하고 있다. 진경산수화를 완성한 정선의 초기 작품 경향을 살펴볼 수 있다. 철원 피금정에서 동해안 시중대까지 여행일정에 따라 주요 장면을 그렸다.

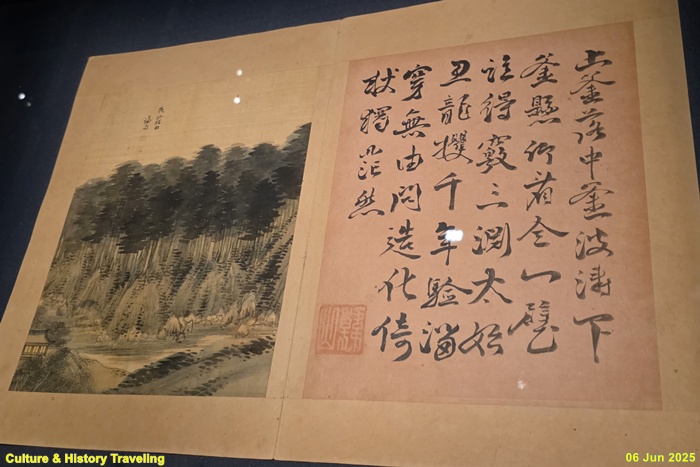

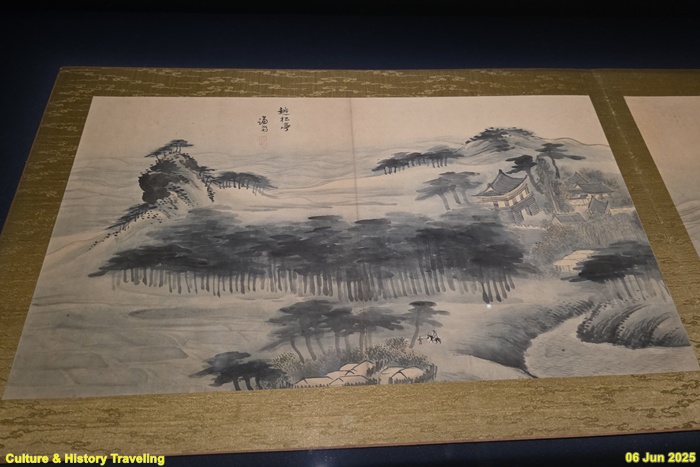

<관동명승첩>은 강원도 관동팔경 및 명승지를 담은 화첩이다. 총 11폭의 그림으로 구성되어 있으며, 관동팔경의 주요 명소와 금강산의 아름다운 풍경을 담고 있다. 실경을 바탕으로 하면서도, 과감한 구성과 생략, 독창적인 필묵법을 통해 핵심적인 특징과 주관적인 감흥을 극대화한 진경산수화의 특징을 잘 보여주는 작품이다.

금강산을 찾아서 : 금강산과 관동

금강산은 정선이 처음으로 그린 진경산수화이며, 일생을 걸쳐 가장 많은 작품을 남긴 곳이다. 1711년 첫 금강산 여행 후 수차례 더 방문하면서 금강산과 관동 일대의 다양한 명승지를 화폭에 남겼다. 이러한 과정에서 정선은 해당 장소의 기세와 경물을 생략하거나 과장하는 등 자신만의 화풍을 확립하게 되었고, 당시 유행하던 남종화풍의 토대 위에 본인의 독특한 필법을 더하여 이 지역의 아름다움을 보다 효과적으로 표현해 내였다. (안내문, 호암박물관 특별전, 2025년)

2025년 봄 호암미술관에서는 특별전 <겸재 정선>을 개최하였다. 겸재 정선의 예술세계를 총망라한 대규모 기획전으로, 1부 진경에 거닐다에서는 금강산과 한양 일대 등 정선 진경산수화의 전개를, 2부 문인화가의 이상에서는 관념산수·인물·화조영모화 등을 통해 그의 문인의식과 자부심을 조명했다. 정선이 그림 중 현존하는 대부분의 그림을 볼 수 있는 전시였다.

겸재 정선

호암미술관과 대구간송미술관은 조선을 대표하는 화가 겸재 정선의 회화세계 전모를 보여 주는 대규모 기획전을 공동으로 마련하였다. 정선은 우리나라의 경치를 개성적인 필치로 그려낸 진경산수화를 정립하였으며, 당시 유행했던 관념산수화와 인물화, 화조영모화에도 뛰어난 기량을 발휘하였던 인물이다. 《겸재 정선》전은 크게 2부로 나누어 정선 예술 세계를 조명한다. 1부 “진경에 거닐다”에서는 정선을 대표하는 진경산수화의 흐름과 의미를 조명한다. 정선이 처음으로 그리기 시작하였고 다양하게 변주해 온 금강산과 정선이 나고 자랐던 한양 일대를 그린 작품을 통해 정선 진경산수화의 시작과 변화상을 살펴본다. 2부 “문인화가의 이상”에서는 진경산수화 외에 그렸던 다양한 주제를 살펴본다. 이를 통해 정선의 예술세계 전모는 물론 그가 가지고 있던 문인의식과 집안에 대한 자부심까지 보여 준다. 이 전시는 호암미술관을 시작으로 2026년 하반기에 대구간송미술관으로 옮겨 진행될 예정이다. (안내문, 호암미술관, 2025년)

<출처>

- 안내문, 호암미술관, 2025년

- “국보 정선 필 금강전도”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년

- “보물 정선 필 풍악도첩”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년

- “보물 정선 필 해악전신첩”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년

- “보물 정선 필 풍악내산총람”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년