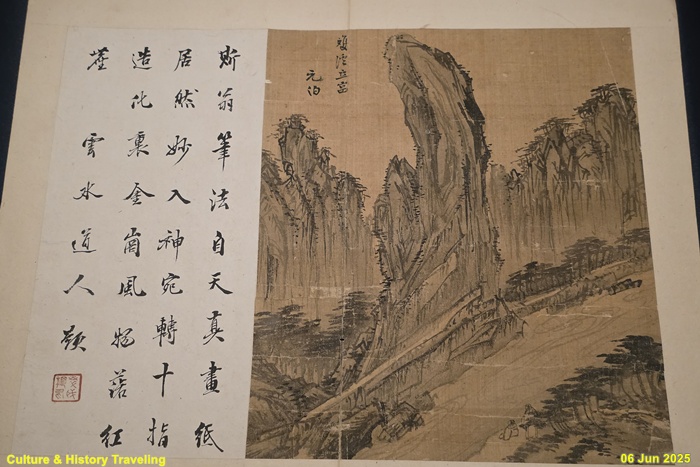

정선은 자신이 터를 잡고 살았던 한양과 주변지역을 많이 그렸다. 그가 살았던 북악산과 인왕산 일대, 양천현령 재임시 보았던 한강 일대 풍경을 주로 그렸다. 그는 한양 명소와 자연 풍경을 실제 그대로 표현하면서 당시 사람들이 인식했던 조선의 중심 공간으로 한양의 의미를 잘 담아냈다. 그의 작품에는 경치뿐만 아니라 사찰, 정자, 다리, 마을 풍경 등 실제 사람들이 살았던 일상모습을 잘 드러내고 있다. 인왕산을 표현한 <인왕제색도(국보)>가 그의 진경산수화 화풍을 대표하며 많은 화가들에게 영향을 주었다.

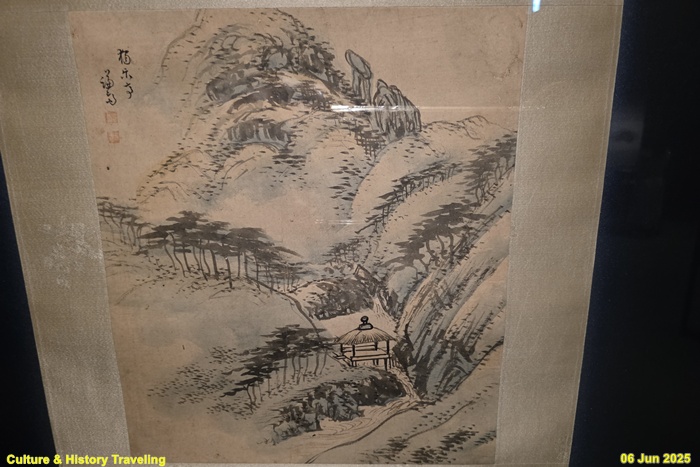

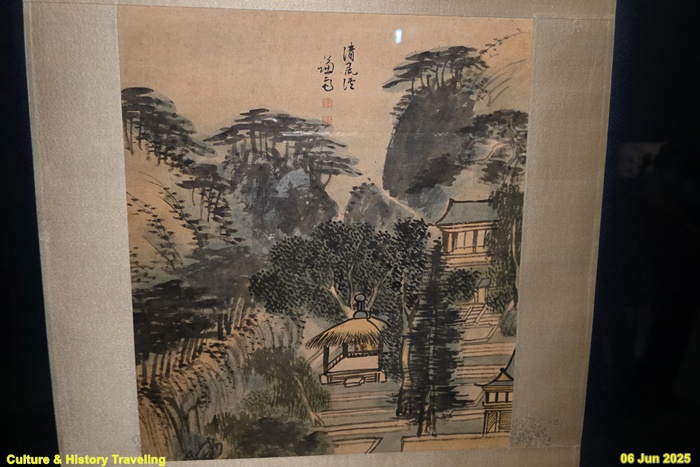

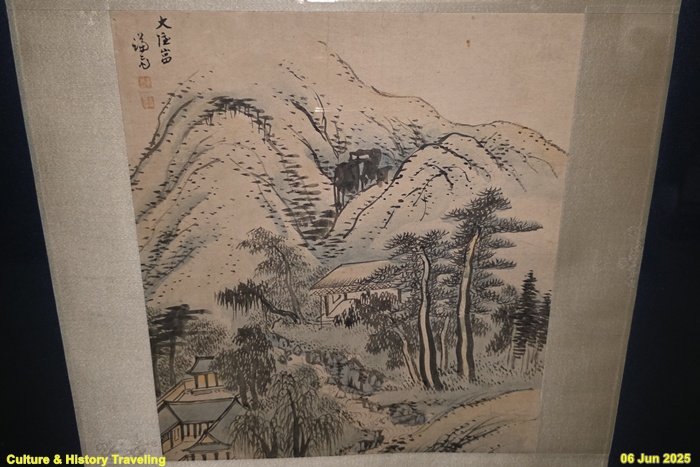

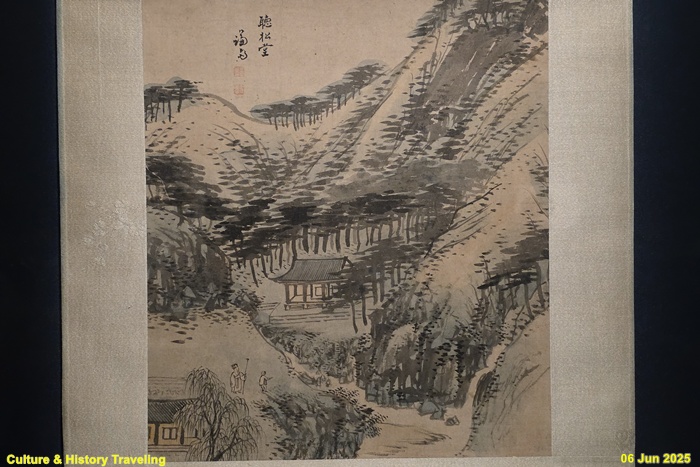

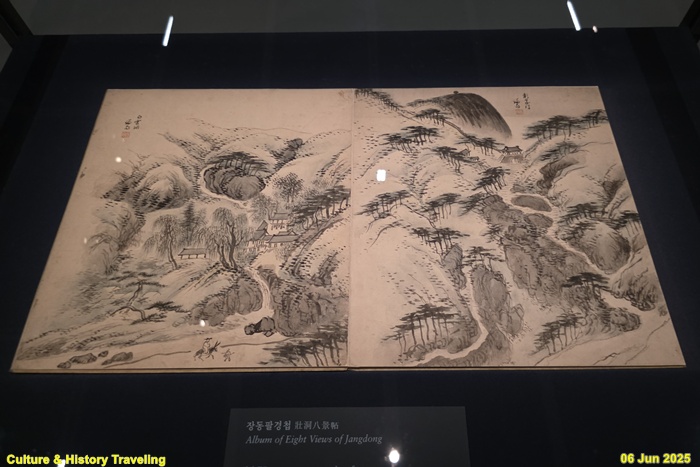

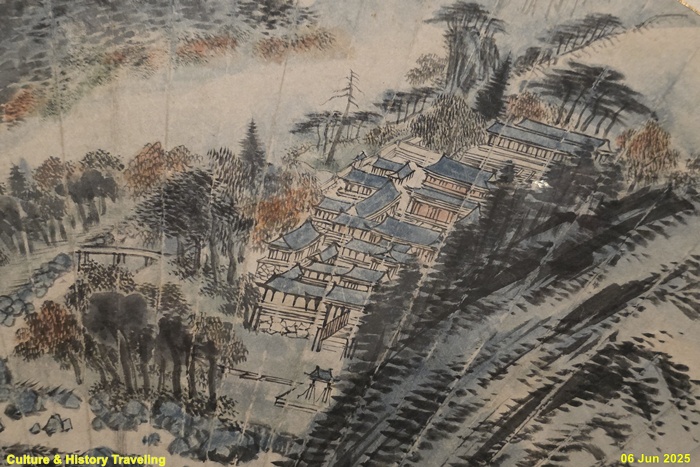

<장동팔경첩>은 중앙박물관과 간송미술재단에서 소장하고 있는 2점이 전해 내려오고 있는데 세부 내용은 약간 다른다. 간송본에는 대은암도, 청풍계도, 자하동도, 독락정도, 청송당도, 필운대도, 수성동도, 취미대의 8폭 그림으로 구성되어 있다. 정선은 단순한 자연 묘사가 아니라, 유명한 별장이나 정자를 중심으로 장동 일대 경치를 표현하고 있다.

장동은 인왕산 남쪽 기슭에서 백악산의 계곡에 이르는 지역으로 지금의 효자동, 청운동에 속하는 곳이다. 조선시대 한양의 권문세가들이 거주하던 곳이었다. 이 화첩에 그려진 여덟곳은 장동에 위치한 명문가의 저택이나 시인, 묵객들이 즐겨 찾던 유명한 명승지들이다. 소략하면서도 경관의 핵심을 전하고 있어 여유있고 완숙한 노년기의 역량을 보여준다. (안내문, 중앙박물관, 2015년)

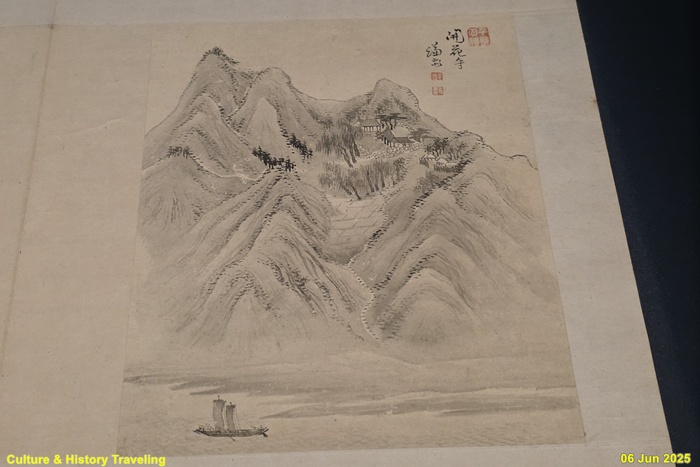

수성壽城은 한양 동쪽 청계천 부근(지금의 동대문 근처)에 있었다고 전한다. 산줄기는 힘차게 솟구치고, 성터는 소박하게 배치되어 있다.

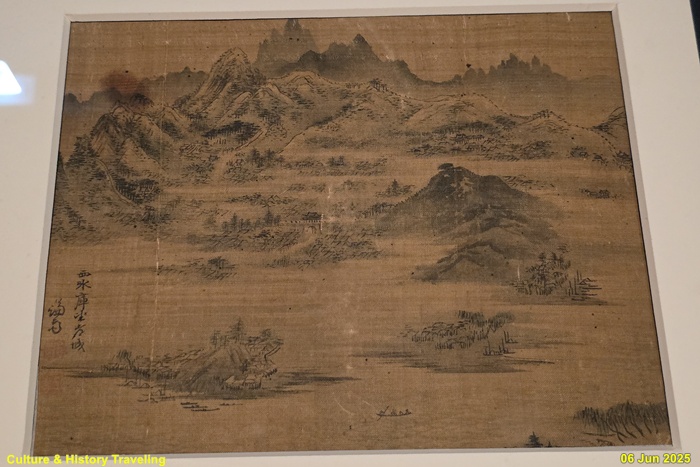

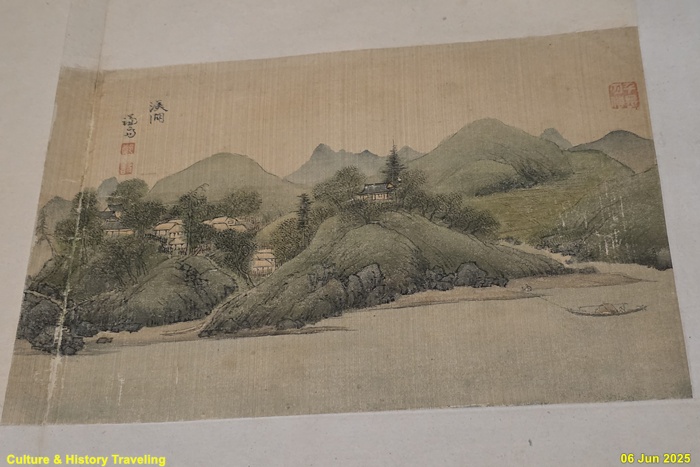

지금의 용산 일대에서 바라본 한양 도성의 모습을 표현하고 있다. 강 건너에 남산과 도성의 성곽이 뚜렷하게 그려져 있으며, 전경에는 한강의 흐름과 서빙고 주변을 잘 표현하고 있다. 자연풍경을 넘어 도성 사람들의 삶과 국가적 질서가 스며든 풍경을 보여주고 있다.

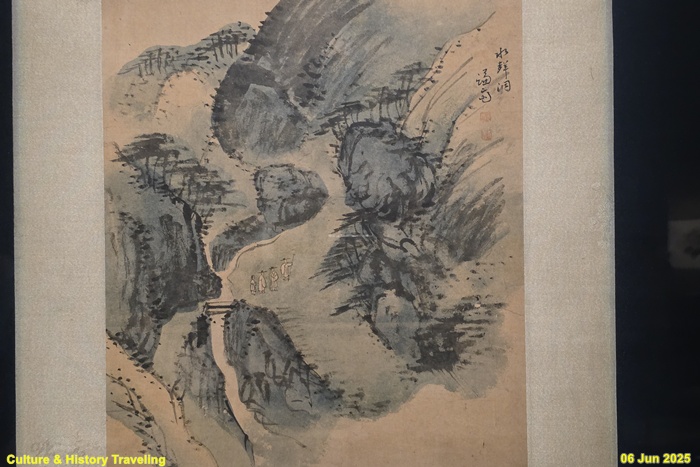

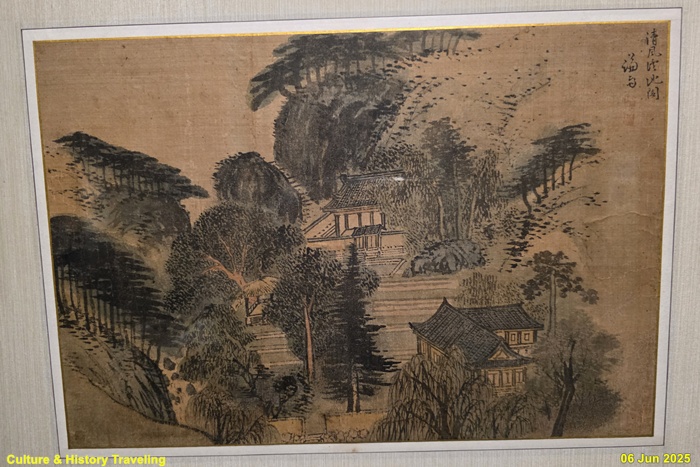

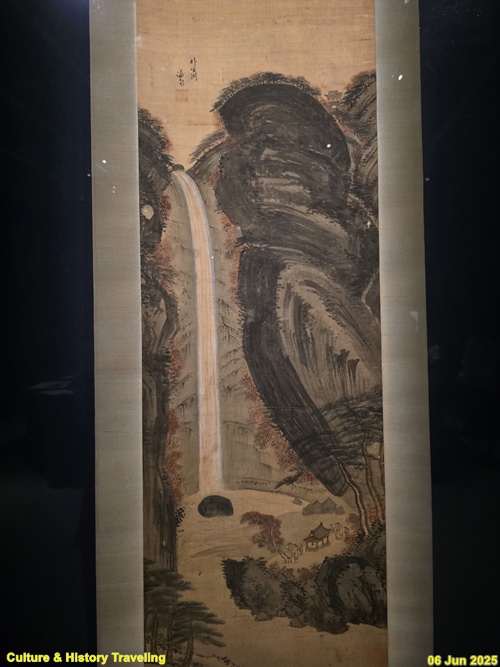

실록을 편찬하고 사초를 물에 씻어 버리던 곳이자 인조반정을 모의했던 역사적 명소인 세검정과 주변 풍경을 그린 그림이다. 북한산 기슭의 기암괴석과 푸른 숲, 그리고 계곡 물줄기를 사실적으로 담고 있다. 정자가 물가에 아담하게 놓여 있고, 그 곁에 사람들의 모습이 작게 배치되어 있다.

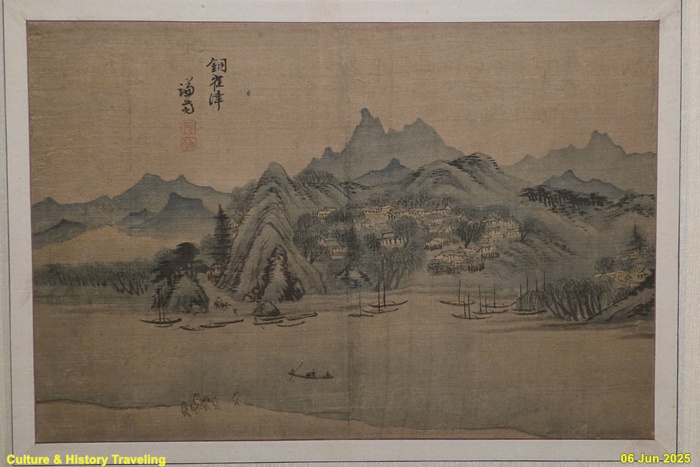

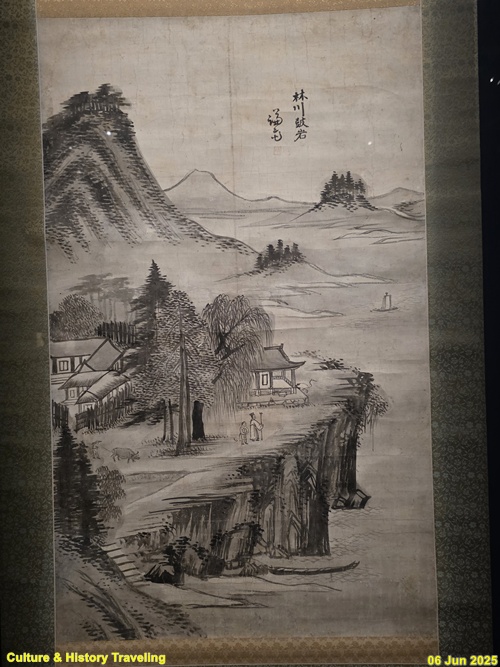

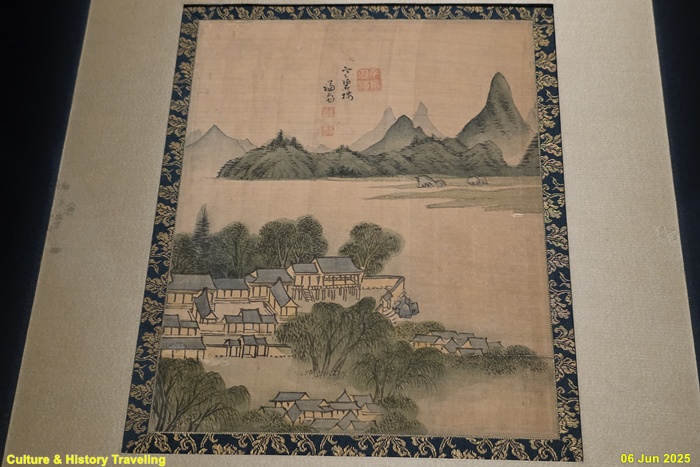

서울 근교와 한경변 명승지를 그린 정선의 작품이다. 양수리 부근부터 행주산성 인근까지 약 30여곳을 화첩에 담았다고 전해지며, 이는 마치 배를 타고 한강 경관을 여행하는 느낌이 들도록 구성되었다. 화풍적인 면에서 정선 그림의 특징적인 요소를 두루 갖추었다. 특히 한강변의 명승을 그린 진경산수도에는 밝고 산뜻한 녹색과 연두색으로 칠하여 산뜻하고 차분한 분위기를 자아내고 있다. 또한 지금은 사라진 한강변 정자나 나루 등을 세밀히 기록하고 있다. 제작 년도, 서문, 시문 등 기록이 함께 있다.

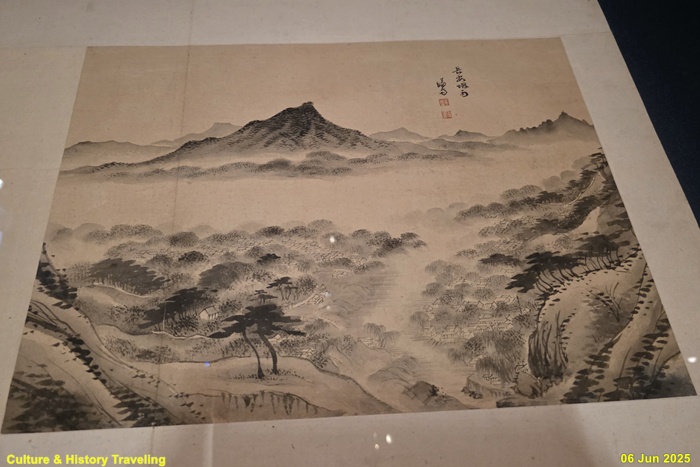

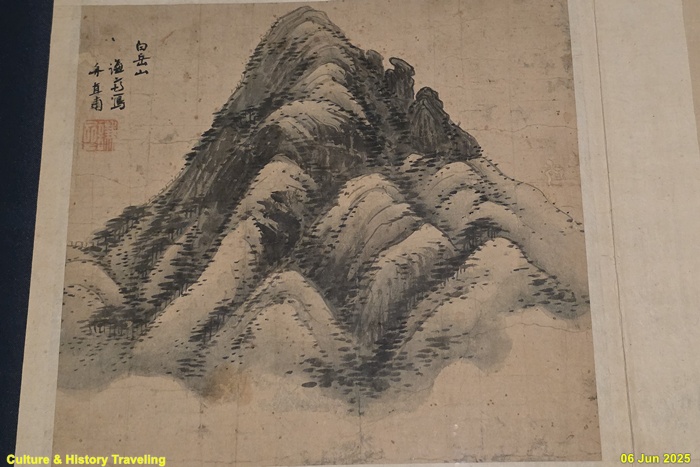

<북단춘의 北壇春意>는 경복국 쇠락한 경복궁 북쪽 담장 일대를 그린 그림이다. 정선을 비롯하여 여러 화가들이 작품을 남겨 놓고 있다. 현재 청와대 부근 풍경을 그린 그림이다. <백악산 白岳山>도 비슷한 장소에서 본 북악산의 모습을 그린 그림이다.

용정반조(龍汀返照)는 문자 그대로 ‘용의 물가에 비친 저녁노을’이라는 뜻이다. 행주산성과 주변 한강과 낙조를 그린 것으로 보인다.

서울을 그리다: 한양과 근교

정선은 금강산 지역 외에도 다른 지역의 명승지도 많이 남겼다. 특히 서울지역을 많이 그렸는데, 이는 정선이 북악산 자락인 유란동(幽蘭洞)에서 나고 자랐으며, 양천현령으로 근무하는 등 서울과 근교에서 평생을 살았기 때문이었다. 또한 정선을 후원하는 사람들이 수도 한양에 살던 경화세족(京華世族)이었던 것과도 관련이 있다. 정선의 한양 진경은 크게 그가 살던 북악산과 인왕산 일대와 양천현령 시절 그린 한강 일대와 서울 서쪽지역을 묘사한 작품들로 나뉜다. (안내문, 호암박물관 특별전, 2025년)

<출처>

- 안내문, 호암미술관, 2025년

- 안내문, 중앙박물관, 2015

- “보물 정선 필 경교명승첩”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년