겸재 정선은 진경산수화를 개척한 화가로 잘 알려져 있지만, 동시에 문인화가로서도 중요한 위치를 차지한다. 본래 양반가 출신으로 관직에도 올랐으나 정치적으로 크게 성공하지는 못했다. 조선후기 문인화가들은 자신의 심회와 각문적 소양을 그림에 담는 것을 중시했다는 정선 또한 이런 경향을 잘 보여주고 있다. 당시 사대부 문인들이 이병연, 김창흡 등과 교류하였다. 그가 남긴 그림들에는 시제詩題나 발문이 붙은 경우가 많아, 시와 그림의 결합이라는 문인화적 특징을 잘 보여준다.

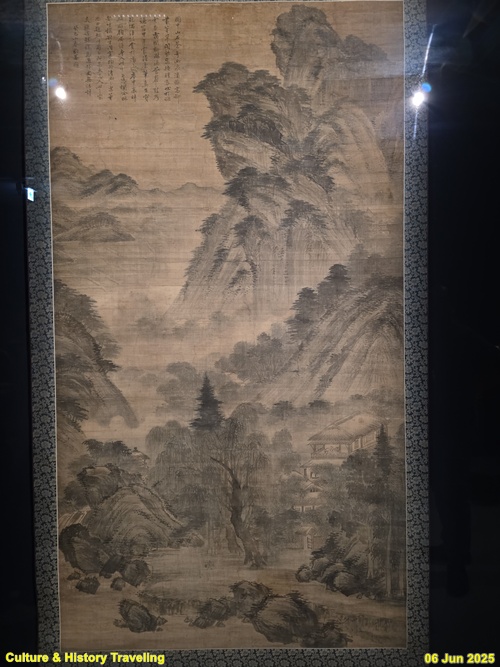

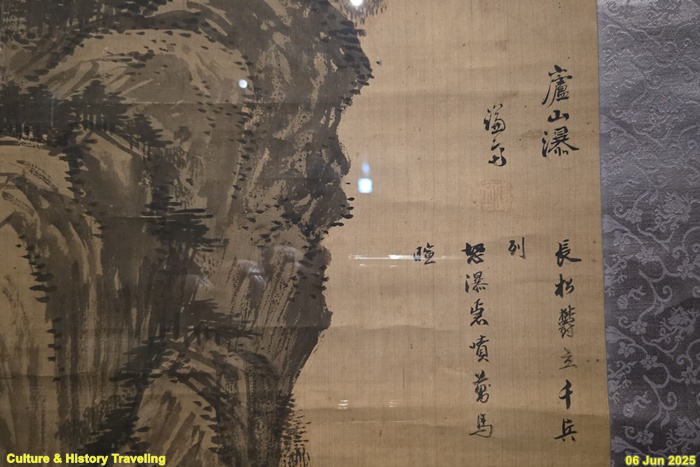

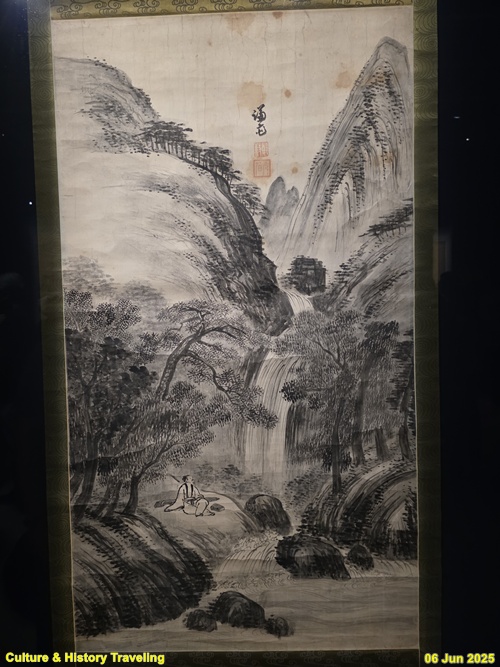

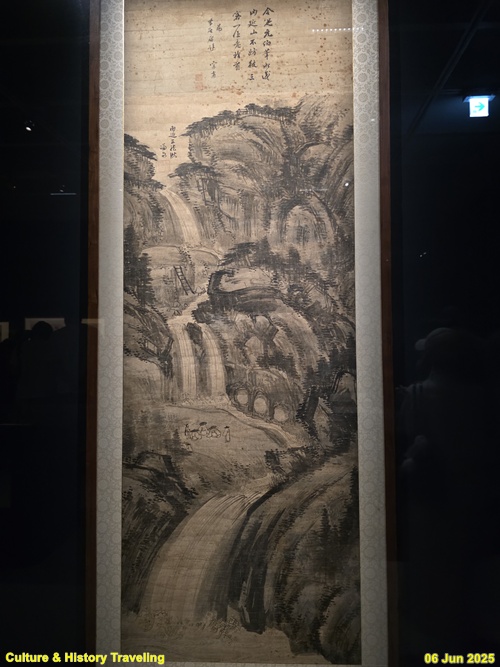

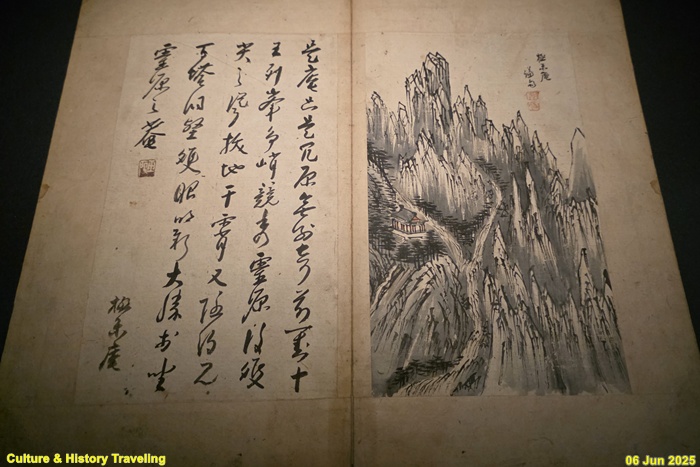

여산폭(廬山瀑)은 중국 강서성(江西省) 구강(九江)에 있는 여산(廬山)의 폭포이다. 시인 이백(李白)의 유명한 시 <망여산폭포(望廬山瀑布)>에서 비롯된 대표적 문인화의 소재이다. 이백의 시적 감흥을 시각화한 것으로 보인다

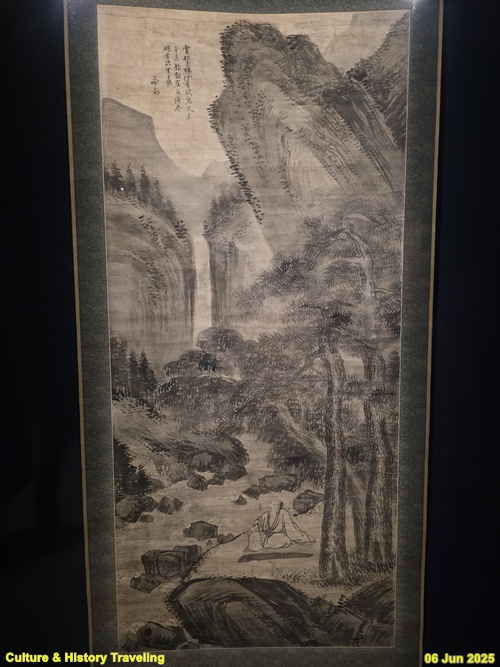

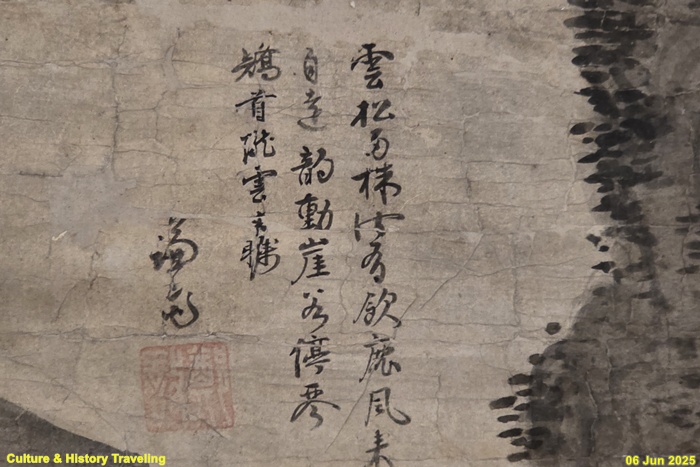

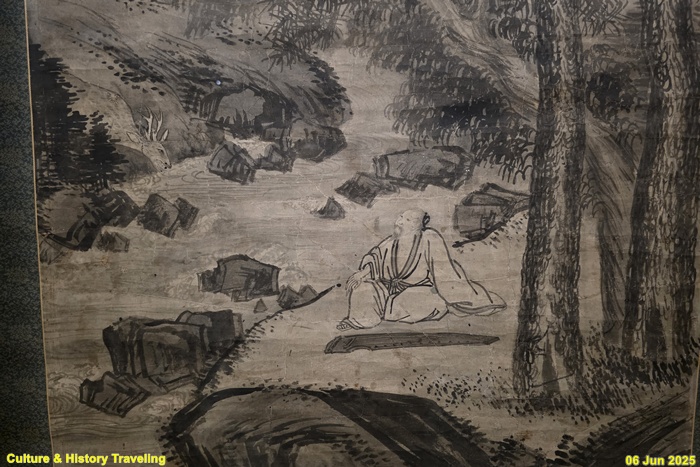

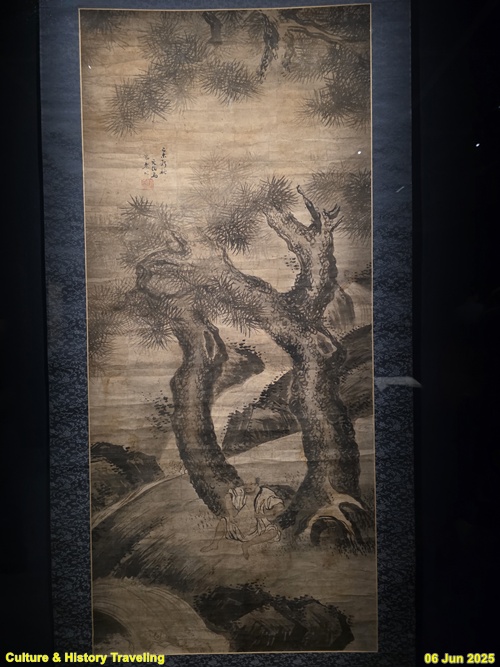

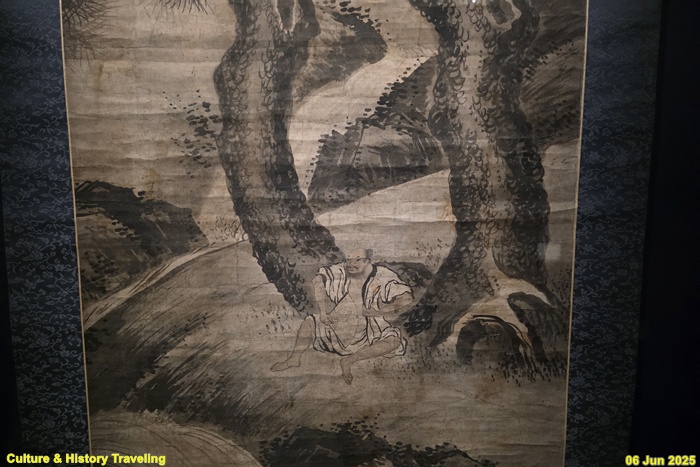

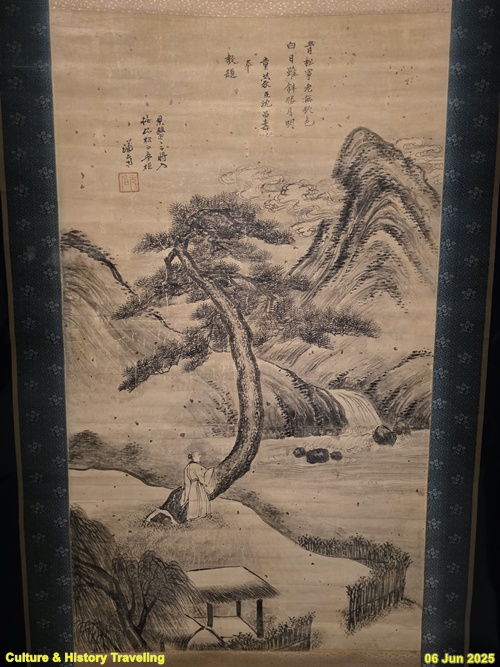

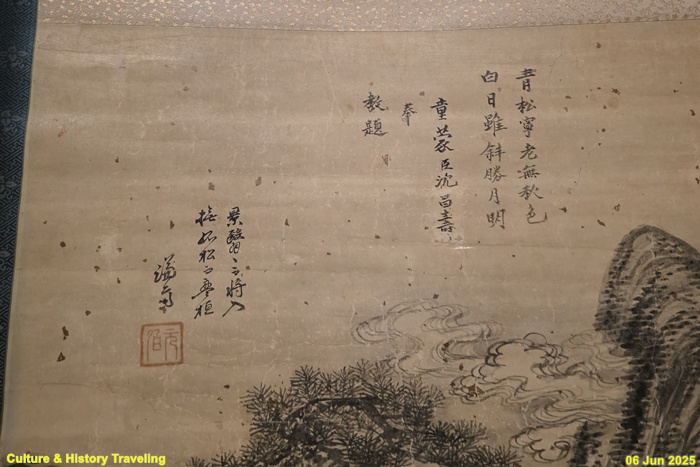

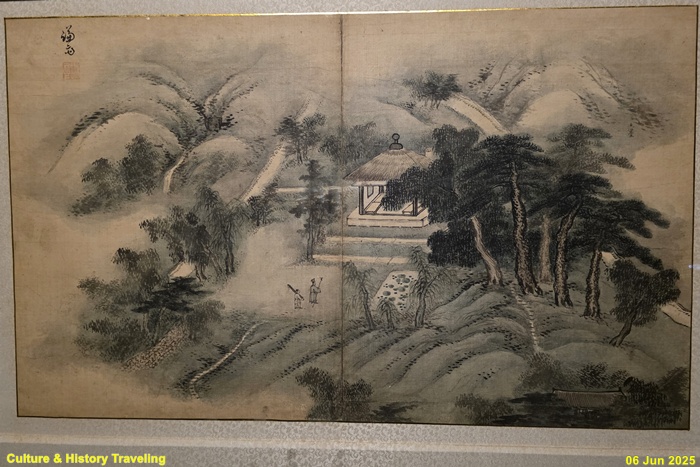

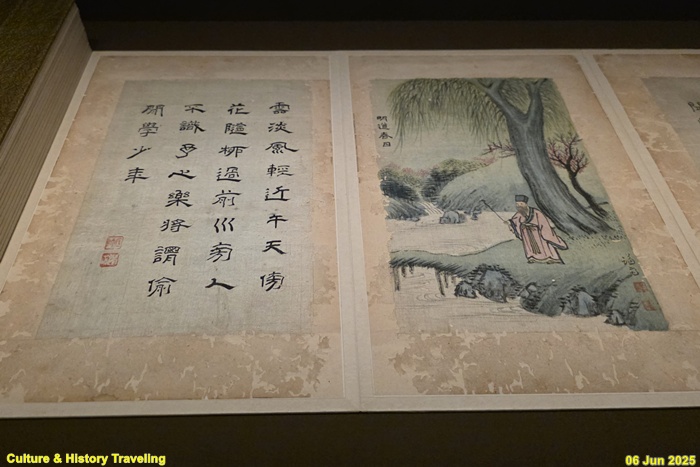

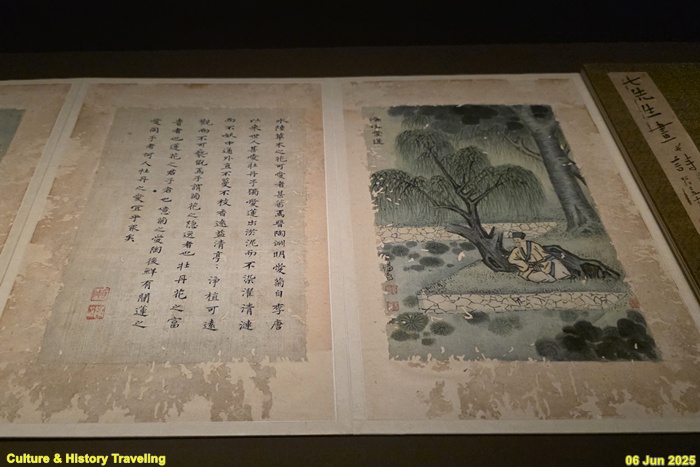

구름 낀 소나무 아래에서 거문고를 멈추고 사색하는 장면”을 그린 그림이다. 자연 속에서 풍류를 즐기다가 문득 연주를 멈추고, 자연과 교감하며 사유하는 문인적 태도를 담고 있다. 인물은 크지 않게 그려져, 자연과 조화를 이루는 문인적 은일의 정서가 강조되고 있다.

자연 속에서 풍류를 즐기다가 문득 연주를 멈추고, 자연과 교감하며 사유하는 문인적 태도를 담고 있다. 인물은 크지 않게 그려져, 자연과 조화를 이루는 문인적 은일의 정서가 강조되고 있다. 고사는 속세를 떠난 문인의 은일과 사색적 태도를 형상화하였다.

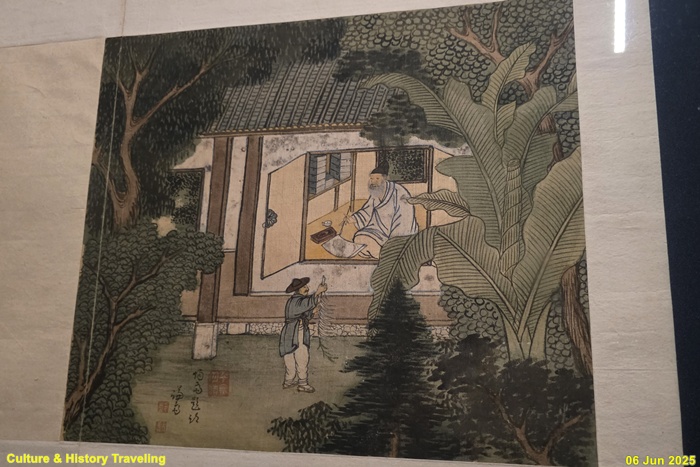

‘소나무 그늘에서 더위를 식히는 장면’을 그린 그림이다.

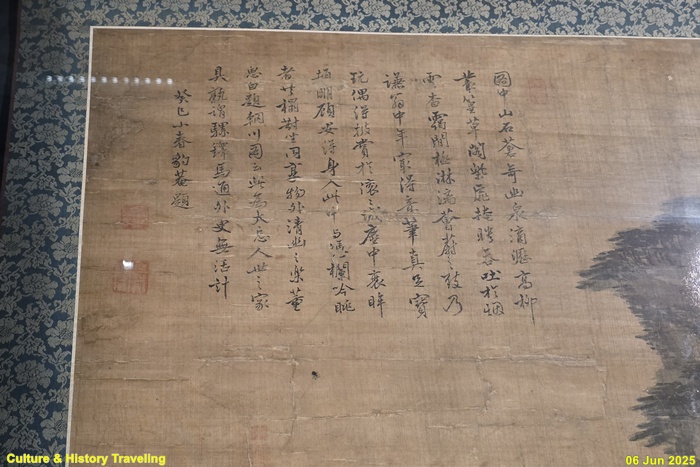

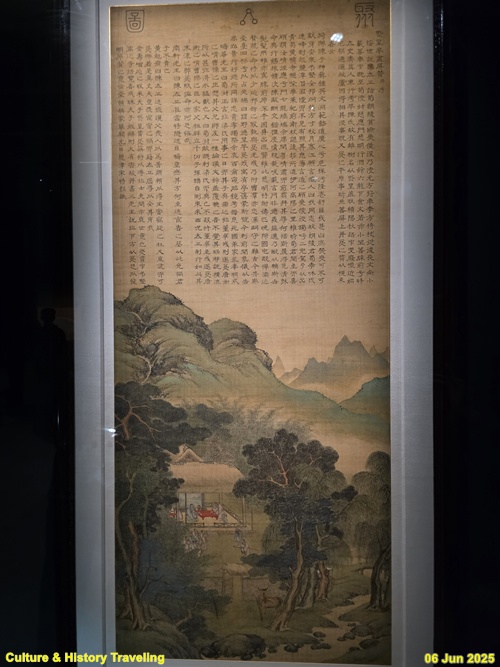

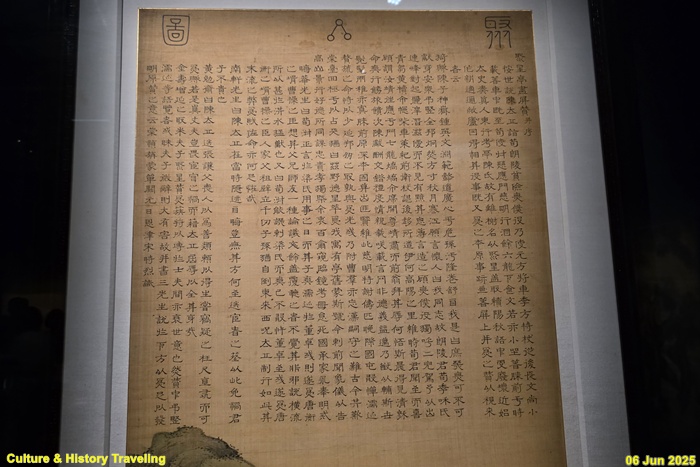

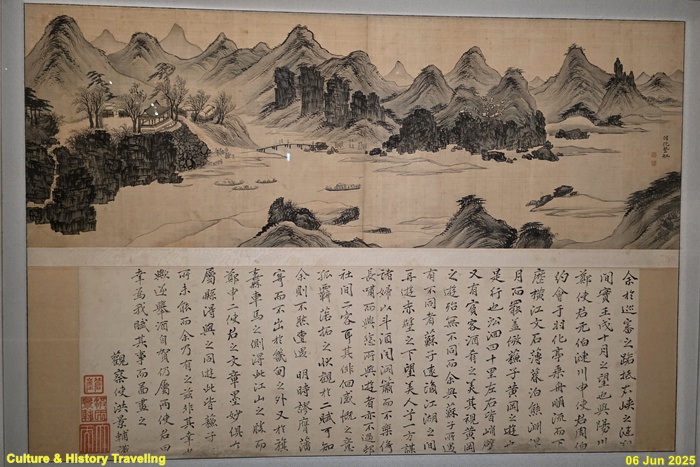

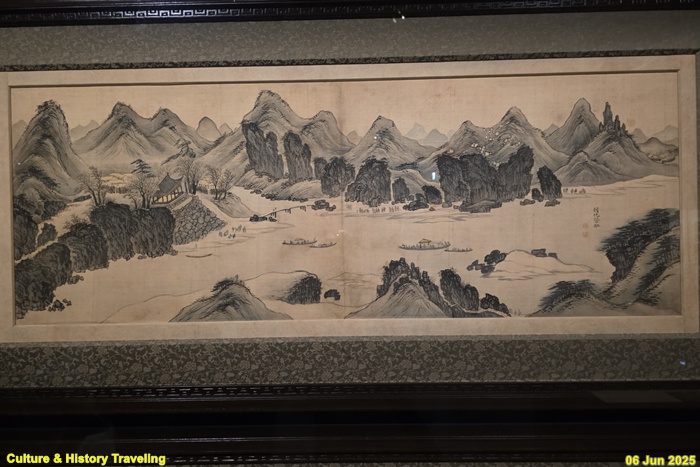

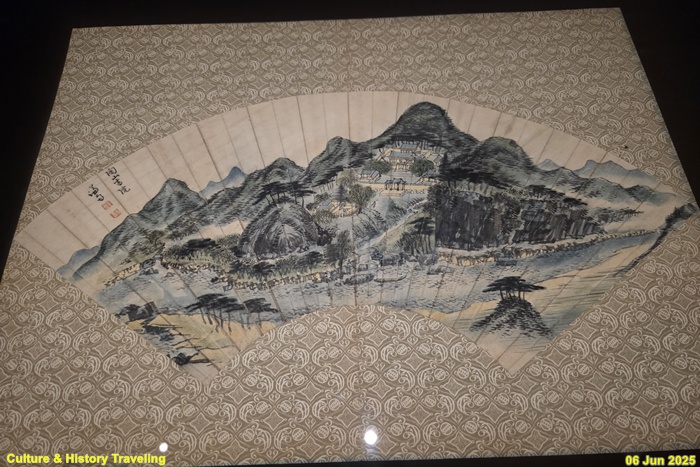

취성도(聚星圖)는 ‘별들이 모인 그림’이라는 뜻으로, 덕망과 학식이 높은 인물들의 만남을 상징적으로 표현한 조선시대 회화의 한 주제이다. 화면 상단에는 주자(朱子)가 이 고사를 칭송하며 지은 찬문(贊文)과 우암(尤庵) 송시열(宋時烈)의 발문(跋文)이 단정한 예서체로 적혀 있고 그림에는 후한 때 명사 진식의 고사故事를 묘사하고 있다. 정선의 작품 가운데서도 문인적·상징적 성격이 강하게 드러나는 그림이다.

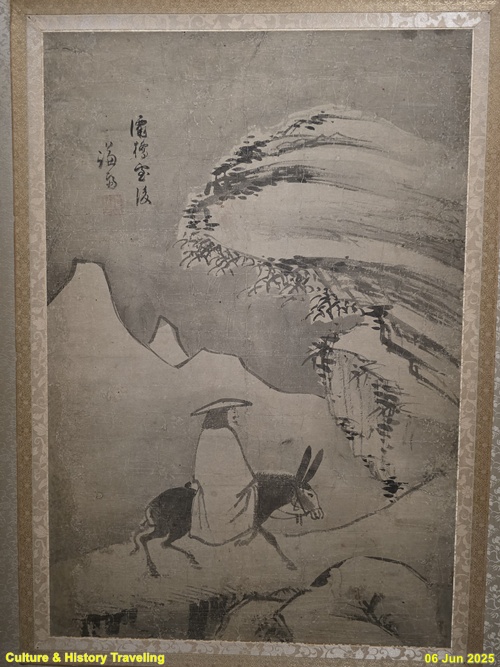

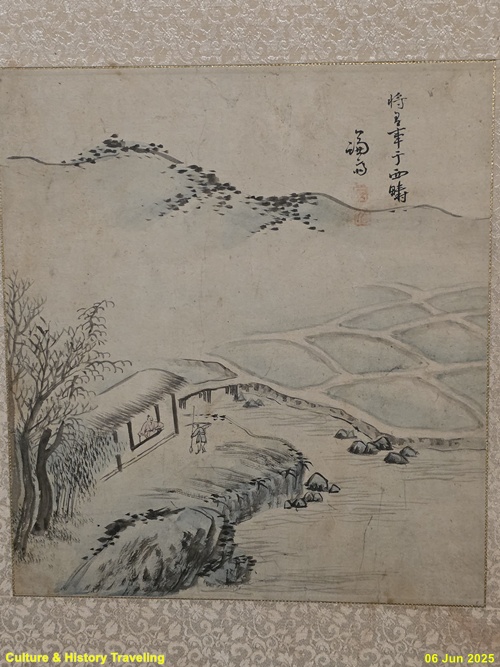

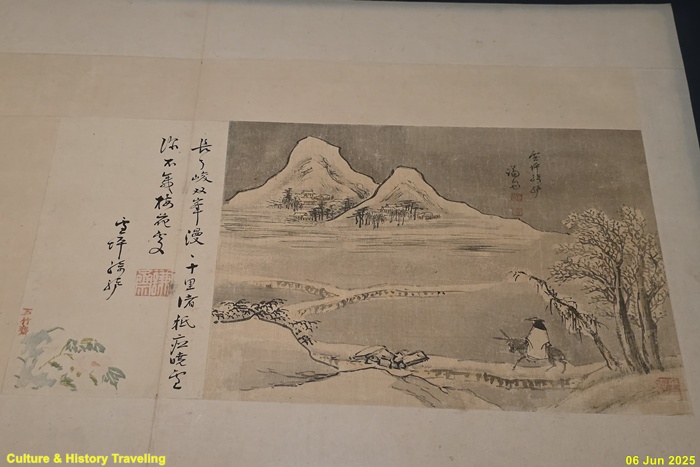

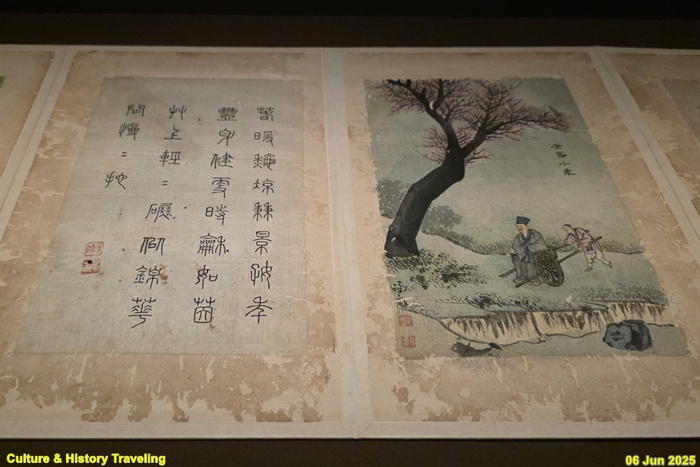

파교(灞橋)는 중국 장안 동쪽에 있는 다리로, 옛 문인들이 벼슬길에 나서거나 은거의 뜻을 다질 때 자주 배경으로 삼은 장소이다. 정선은 이 다리를 눈 내린 뒤의 풍경으로 그려, 한적하고 은일적인 정취를 표현했다.

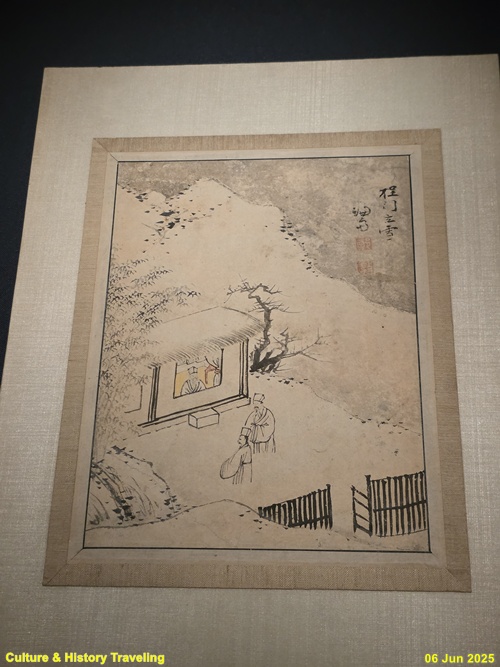

북송 시대의 유학자 양시(楊時)가 스승 정이(程頤)를 뵈러 갔을 때의 일화를 그린 그림이다. 스승이 낮잠을 자자, 제자가 문 앞에서 공손히 서서 기다렸는데, 눈이 내려도 자리를 뜨지 않아 온몸이 눈에 덮였다는 고사이다.

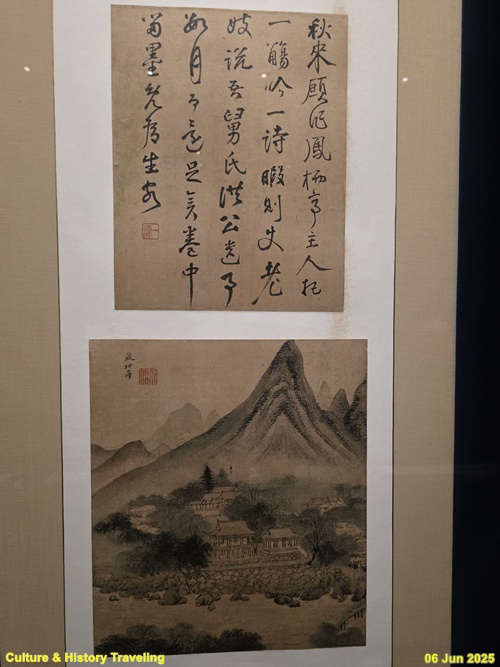

‘외로운 산에서 학을 풀어 기르는 장면’을 그린 그림이다. 고사와 상징을 강조한 관념적 산수화이다.

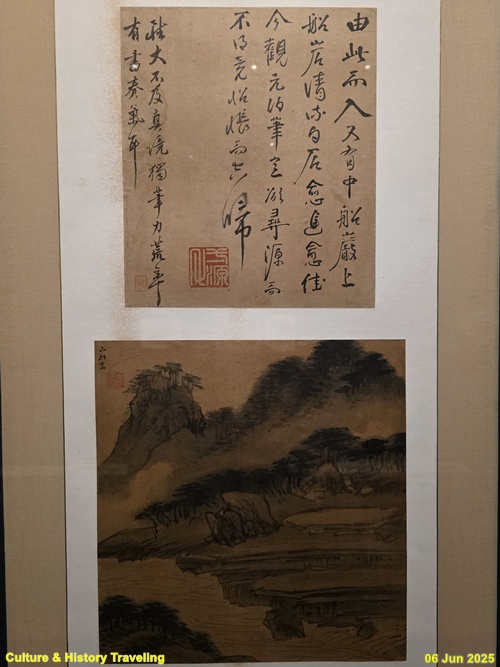

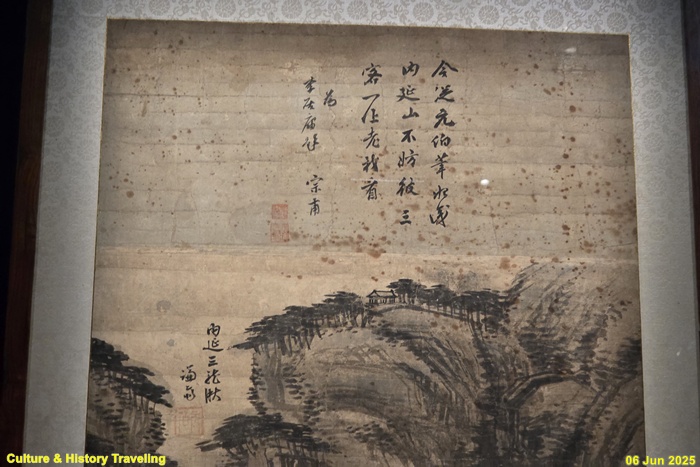

중국 당대 시인 송지문(宋之問)의 시를 그림으로 형상화한 그림이다. 시에서 느껴지는 감흥을 그림으로 옮기고, 화제·발문을 덧붙여 시적 의미를 강화하고 있다.

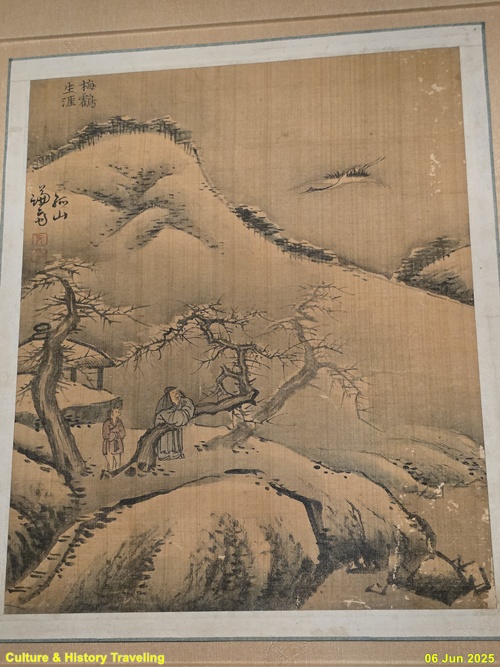

‘외로운 산 속에서 매화를 감상하는 장면’을 그린 그림이다. 매화는 고고한 선비의 기품과 은일을 상징한다. 고산의 절벽과 고목, 그리고 그 아래에서 매화를 감상하는 인물들을 중심으로 구성되어 있다.

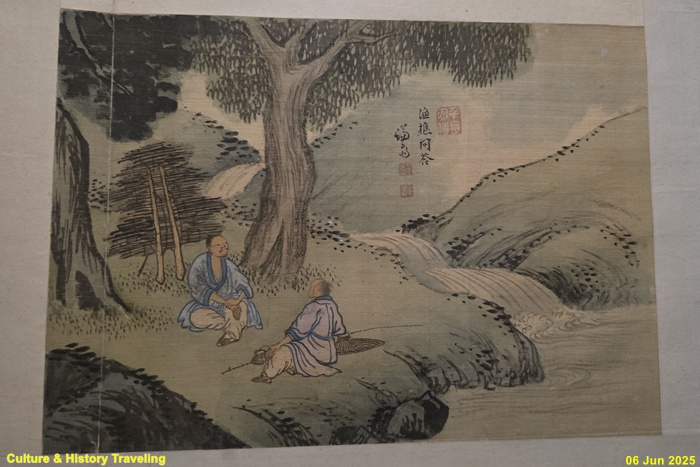

어부와 나무꾼이 자연 속에서 문답하는 장면을 그린 그림이다. 산과 물, 나무가 조화롭게 배치되어 있으며, 인물들의 소박한 삶의 모습이 표현되고 있다.

<척재집>에 수록된 시에 대해 그린 그림이다. 시와 그림의 융합을 통해 문인정신을 표현하고 있다. 척재 이서(惕齋 李柬)는 조선 숙종 때의 문인 서화가이자 비평가이다. 정선의 재능을 일찍부터 알아보고 그가 진경산수화풍을 개척하는 데 영향을 미쳤다.

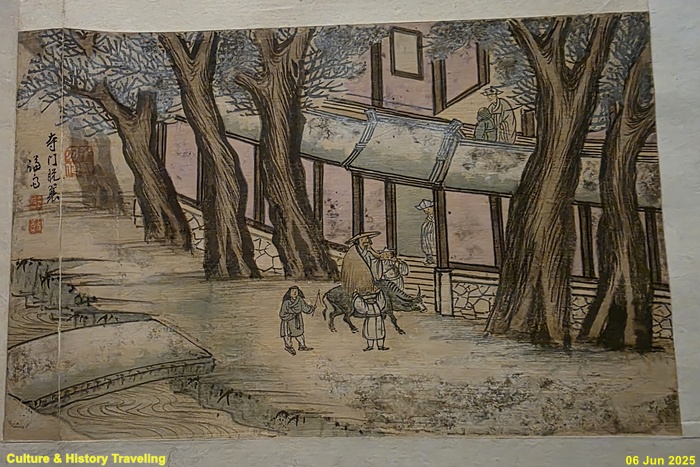

‘절 문 앞에서 도롱이를 벗다寺門脫蓑’라는 뜻의 매우 시적이고 인문적인 소재를 다룬 작품이다. 율곡 이이가 어느 눈 내리는 겨울날, 소를 타고 사찰에 도착한 모습이다. 이병연이 편지로 적어 보낸 율곡의 일화를 그림으로 표현하였다.

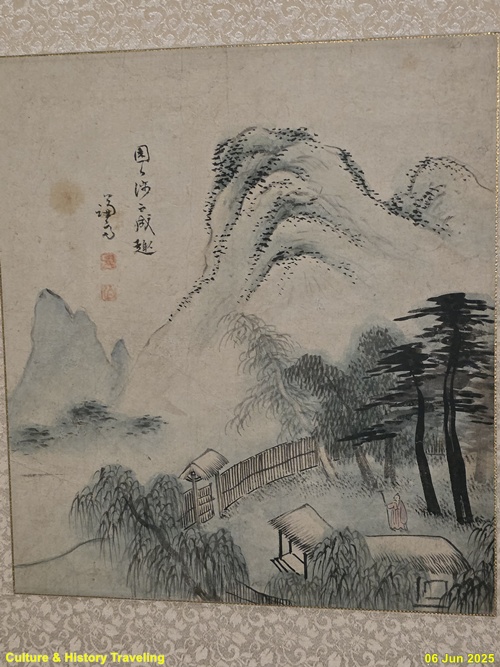

‘소나무를 감상하고 산을 바라보며 사색하는 장면’을 그린 그림이다. 중국의 시인 도연명(陶淵明)의 시 <귀거래사(歸去來辭)>의 한 구절인 “뜰을 거닐며 즐거움을 찾고, 소나무를 어루만지며 서성인다”에서 유래한 화제(畫題)이다.

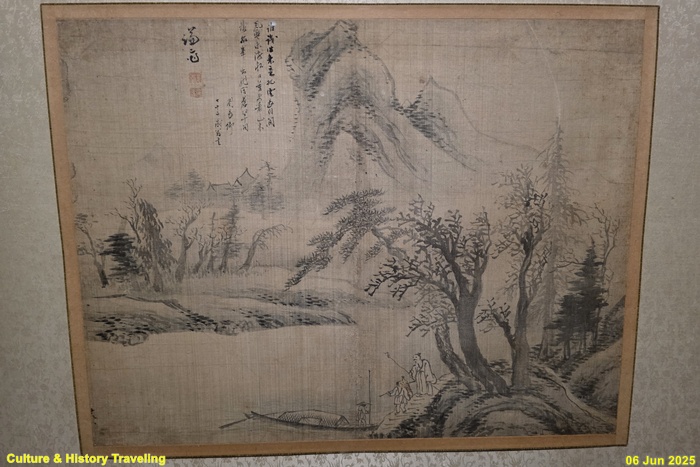

歸去來(귀거래)는 도연명(陶淵明)의 <귀거래사(歸去來辭)>에서 비롯된 표현으로, “속세를 떠나 고향으로 돌아가자”는 의미이다. ‘속세를 떠나 자연 속으로 돌아가 은거하는 장면’을 그린 그림이다. 진경산수와 달리 실제 경치보다 문인적 이상을 강조하고 있으며 문인적 풍류와 은일의 삶을 드러내고 있다. 정선이 단순히 경치를 기록한 화가가 아니라, 문인적 사색과 교양을 시각화한 화가임을 보여주고 있다.

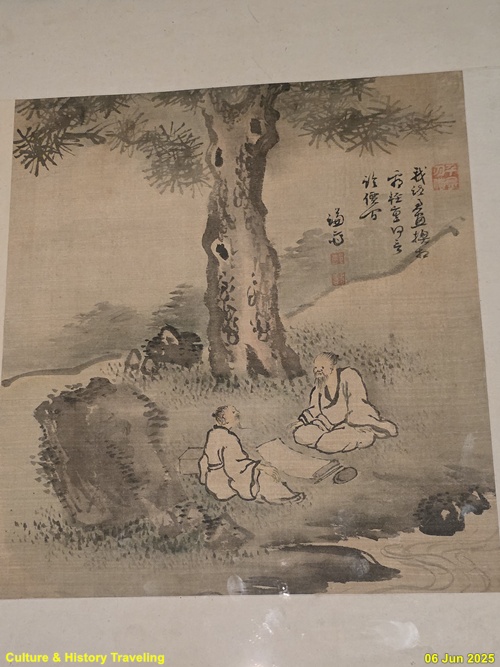

시화환상간詩畵換相看은 정선이 이병연과 주고받은 시와 그림의 교환을 기념한 작품이다. 정선과 이병연이 평상복 차림으로 냇가 풀밭에 앉아 있다. 두사람이 그림과 시를 펴치고 마주 앉아 이다. 북악산 서쪽 기슭 청와대 근처 개울가로 추정되고 있다.

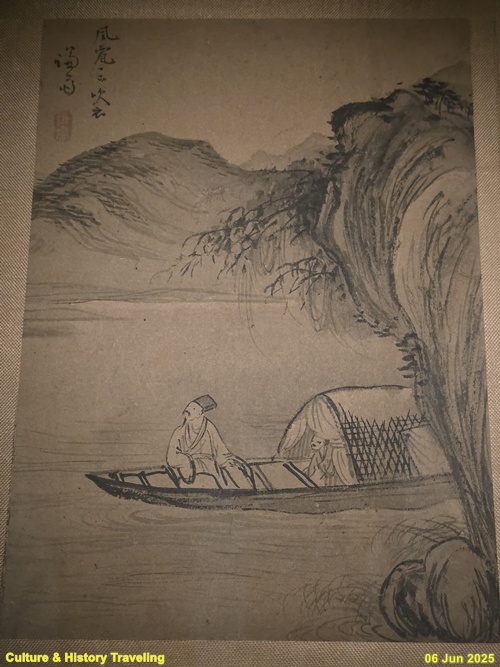

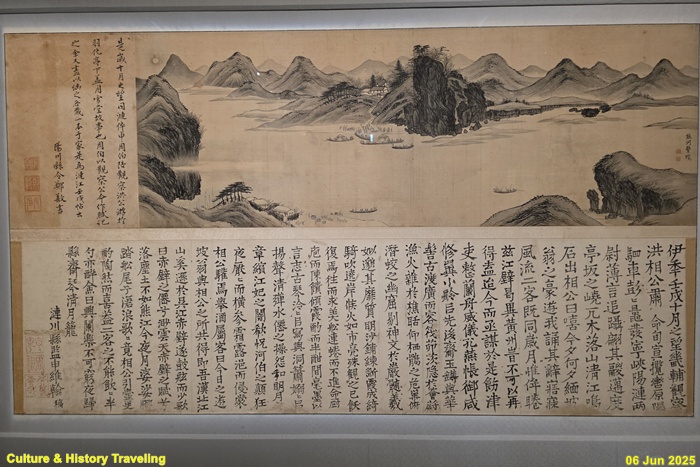

홍관미주虹貫米舟는 이병연이 행주나루를 돛단배로 오갔던 정선을 부러워하며 지은 시를 소재로 삼아 그린 글미이다. 시의 내용은 송대 서화가 미불米芾이 그린 배에 걸린 무지개를 가리키는 고사를 인용하고 있다. 정선은 그 내용을 그림으로 재현했다.

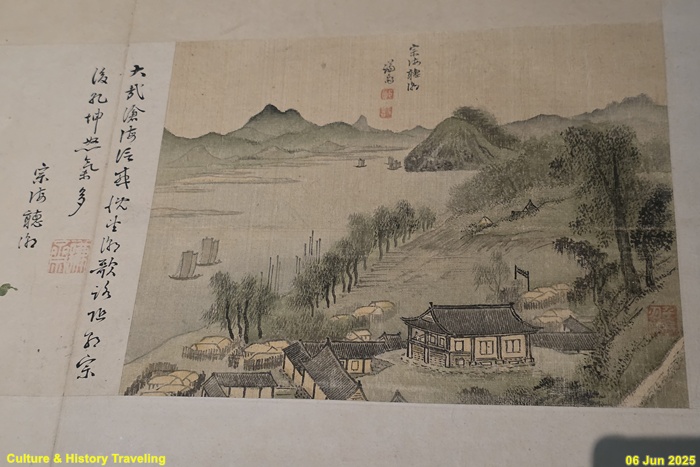

종해헌宗海軒은 당시 양천현 동헌의 누각이다. 청조聽潮는 조수가 밀려드는 소리를 듣는다는 뜻으로, 누각에서 흐르는 바닷물과 강물이 부딪히는 소리를 즐기는 장면을 표현하고 있다. 행주산성 부근에서 내려다 본 시점으로 누각을 중심으로 한강과 섬, 돛단배, 멀리 관악산 풍경이 펼쳐진다. 한강에서 밀물이 들어오는 모습은 지금도 볼 수 있는 풍경이다.

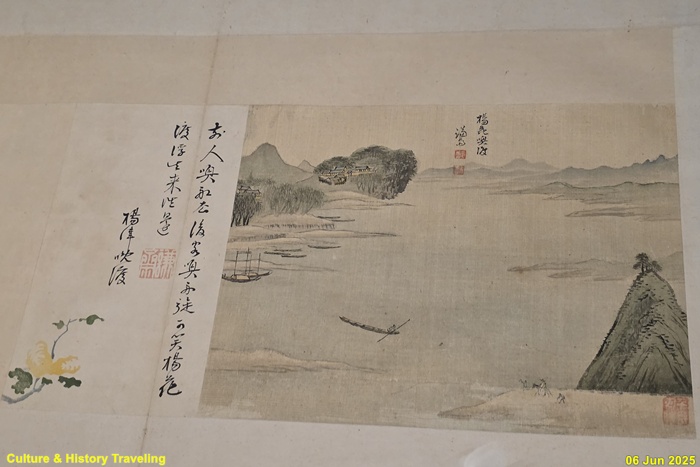

양화에서 뱃사공을 부르는 장면을 그린 그림이다. 18세기 한강변 나루의 정취와 풍류를 잘 보여주고 있는 구성이다. 양화진 절두봉을 중심으로 말을 타고 나루로 향하는 사대부 일행, 긴 삿대를 떠받치며 선객을 싣는 뱃사공 등을 현장감있게 잘 표현하고 있다.

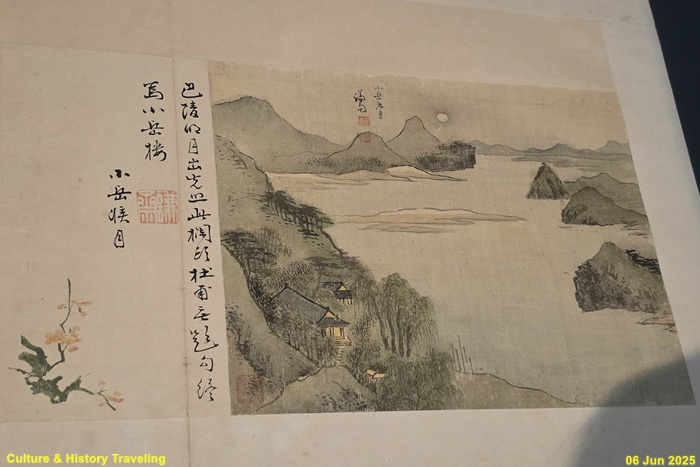

소악루小岳候는 양천현 관아 뒷산에 있던 누각이다. 누각을 중심으로 한강 주변 실경을 바탕으로 그린 그림이다. 지금도 이곳에서 보이는 한강과 북한산의 풍경이 아름답다.

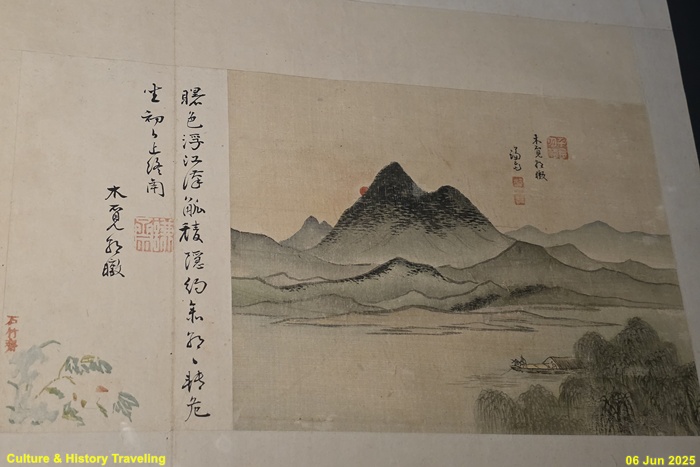

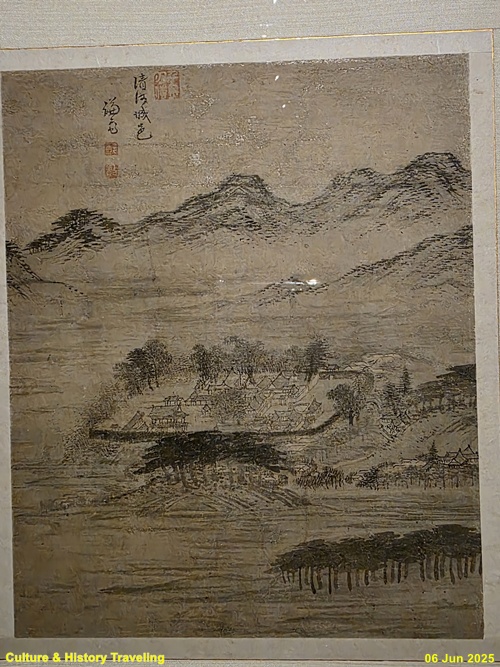

금성평사錦城平沙 상암 월드컵경기장, 난지도가 있던 지역을 그린 그림이다. 선유봉, 잠두봉, 금성당 등 양천현에서 근무하며 보았던 주변 지형을 세밀하게 표현하고 있다. 실제 양천현 관아 뒷산에서 가까이 보이는 풍경이다.

서울 남산의 해돋이를 담은 그림이다. 남산과 그 너머의 풍경을 넓게 조망하고 이다. 화면에 해의 절반만 담아 일출 광경 표현을 극대화 하고 있다. 말리재, 애오개, 노고산, 와우산 등 크고 작은 주변 봉우리들을 세밀히 표현하고 있다. 조돈朝暾은 ‘아침 햇살이 비치는 모습’을 의미한다.

설평기려雪坪騎驢는 ‘눈덮힌 들판에서 나귀를 탄다’는 뜻이다. 양천현 일대 들판을 나귀를 타고 다녔던 경험을 표현하고 있다. 들판에 보이는 봉우리는 강서구에 있는 우장산을 표현하고 있다.

빙천부신氷遷負薪圖은 ‘얼음 벼랑에서 땔감을 지고 오르다’라는 뜻이다. 한강변 얼음이 언 벼랑서 땔감을 지고 오르는 백성의 힘겨운 모습을 표현하고 있다.

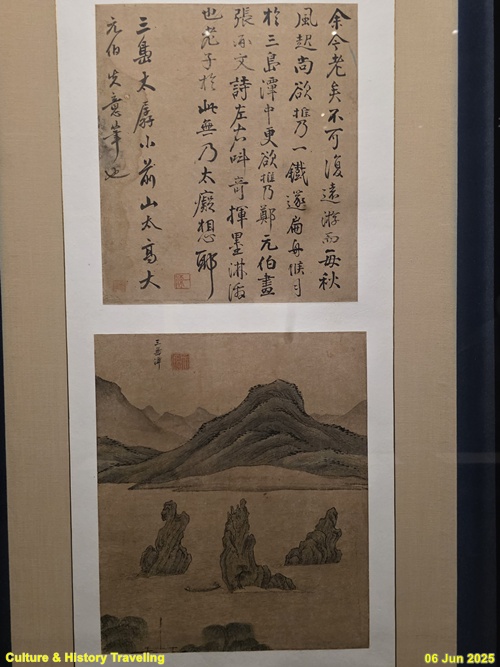

구학첩은 정선이 그의 나이 80세에 그린 화첩입니다. ‘구학(丘壑)’은 ‘언덕과 골짜기’를 의미하며, 이는 곧 산수(山水), 즉 자연을 뜻한다. 실경을 그린 진경산수화와 함께 관념적인 산수화가 어우러져 있다.

정선이 친구들과 함께 연강(漣江, 지금의 임진강) 일대를 여행하며 그린 진경산수화 화첩이다. 우화등선(羽化登仙)은 배를 타고 신선이 되어 하늘로 오르는 듯한 즐거움을 표현한 그림으로, 뱃놀이의 흥취가 절정에 달했음을 보여준다.

웅연(熊淵)은 곰소(熊淵)의 깊고 푸른 물과 깎아지른 듯한 절벽을 인상적으로 표현했다.

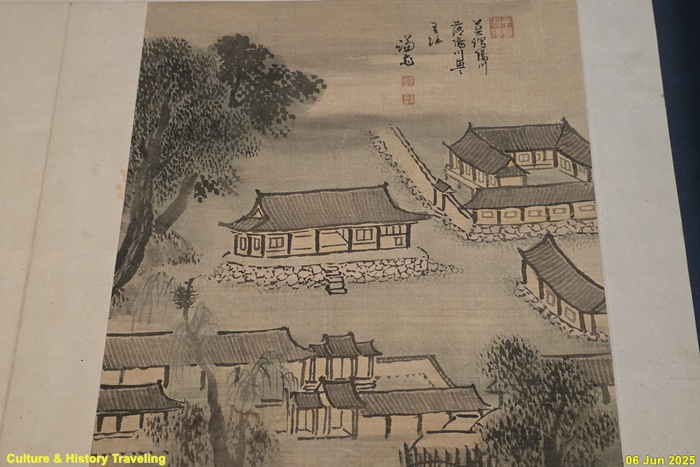

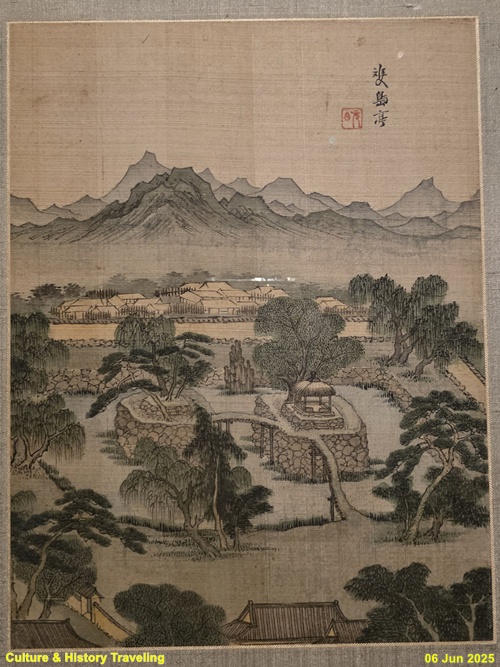

양천현아도陽川縣衙圖는 그가 65세 무렵 근무했던 양천현 관아의 실제 모습을 그린 실경산수화이다.

정선, 문인화의 대가

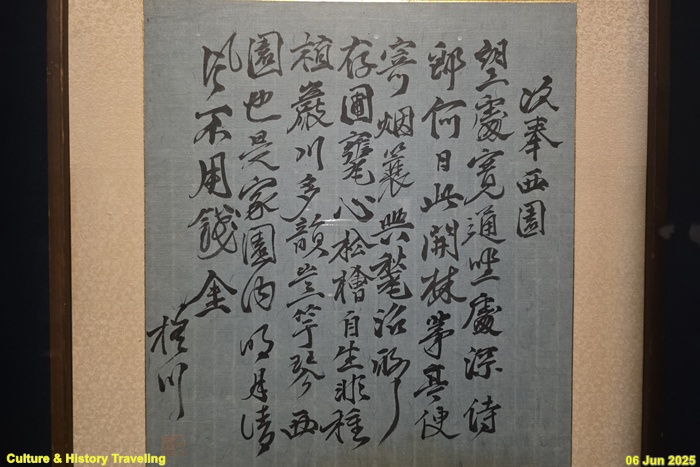

정선은 진경산수화의 대가로 알려져 있으나 다른 화목(畵目)에도 정통하였다. 특히 조선후기 문인화풍의 산수화를 유행시키는 데 큰 역할을 담당하기도 하였다. 정선은 진경산수화를 그리던 때에도 중국 문인화가들의 남종화 필법을 배우는 데 게을리하지 않았으며, 중국의 고사와 시를 그린 작품도 다수 제작하였다. 특히 <귀거래사(歸去來辭)>와 같은 문인들이 즐겨 읽던 시를 그림으로 그린 시의도(詩意圖)들을 제작하고, 오랜 벗 사천 이병연과 시와 그림을 주고받는 ‘시거화래지약(詩去畵來之約)’을 통해 작품을 그리기도 하는 등 문인화가로서의 자의식을 보여주는 작품을 다수 남겼다. (안내문, 호암박물관 특별전, 2025년)

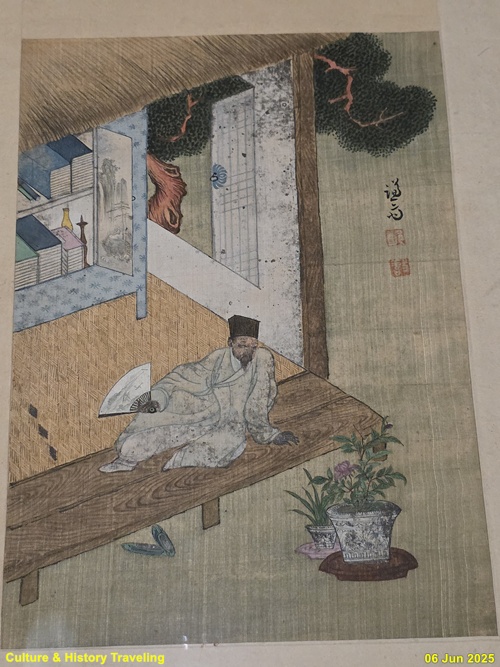

독서여가 讀書餘暇, 사방관을 쓴 인물이 툇마루에 기대어 앉아 화분 속 꽃을 바라보며 부채를 든 채 자연 속에서 독서의 여유를 즐기는 모습이 담고 있다. 자신의 모습을 표현한 풍속화이다. 식물 상징을 통해 이병연과의 우정을 표현하고 있다

인왕산 동쪽 산자락에 있었던 인곡仁谷을 실경을 바탕으로 그린 그림이다. 초가집, 오동나무, 버드나무, 포도넝쿨이 정원처럼 조화롭게 배치되어 있고, 뒤로는 봉우리들이 둘러싸고 있다. 인곡유거仁谷幽居는 정선이 52세부터 84세까지 32년간 머물렀던 은거지이다.

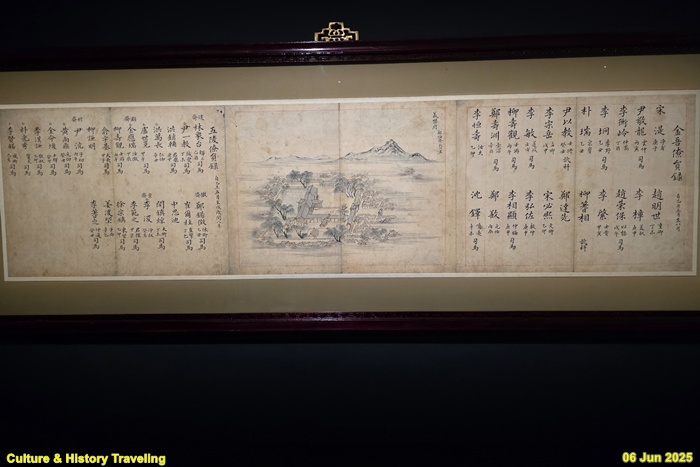

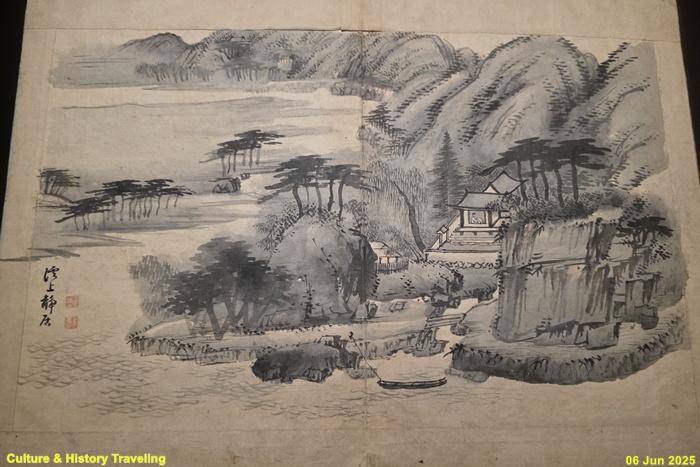

퇴우이선생진적첩(退尤二先生眞蹟帖)은 퇴계 이황과 우암 송시열, 그리고 겸재 정선의 글씨와 그림이 함께 담겨 있는 서화첩이다. 이황의 친필 저술 회암서절요서(晦庵書節要序), 송시열의 발문, 정선의 진경산수화 4점이 포함되어 있다. 계상정거도(溪上靜居圖)는 퇴계 이황이 도산서당 주변의 풍경을 배경으로 정자에 앉아 사색에 잠긴 모습을 그린 그림이다. 퇴계의 생와와 관련단 다른 3점의 그림이 포함되어 있다. 회암서절요서는 퇴계의 후손으로서 물려 받은 것으로 정선의 자긍심의 담겨 있는 유물이다.

정선의 문인의식

정선은 명문가의 후손이었으나 증조부 이후 벼슬길에 나아가지 못하며 본인의 대에 이르러서는 한미한 가문으로 전락하였다. 이 때문에 정선은 가문에 대한 자부심과 집안을 일으키겠다는 의지를 가지고 있었다. 이러한 정선의 문인의식은 작품을 통해서도 잘 나타난다. 조선의 많은 사대부들에게 존경을 받고 있는 대학자 퇴계 이황과 이어져 있는 집안임을 화첩을 통해 드러내기도 하였으며 집안에 앉아 독서를 하는 자신의 모습을 그림에 남겨 문인 사대부로서의 자기 자신을 표현하기도 하였다. (안내문, 호암박물관 특별전, 2025년)

<출처>

- 안내문, 호암미술관, 2025년

- “보물 정선 필 경교명승첩”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년