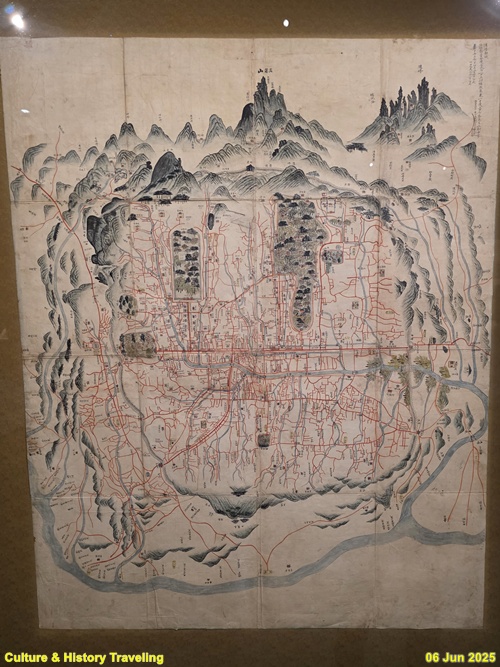

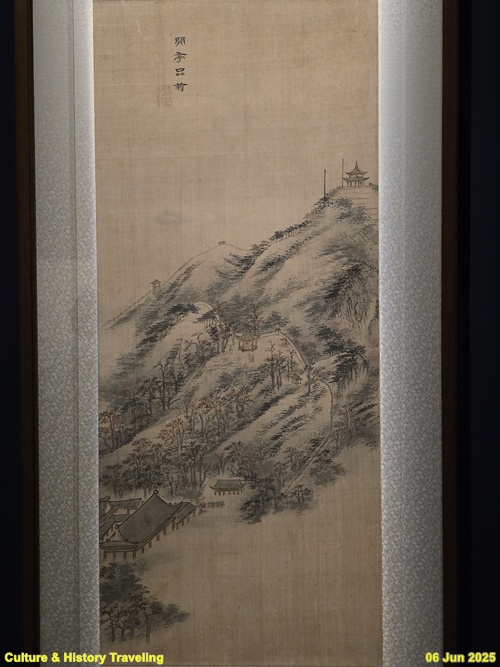

정선 이후 조선 후기 화단에서는 그의 화풍을 계승·발전시키려는 여러 흐름이 나타났다. 정선의 손자 정황은 진경산수의 화풍을 이어받아 금강산과 한양 일대를 많이 그림. 다만 대담한 변형이나 실험보다는 정선의 기법을 충실히 답습한 경향이 강했다. 18세기 후반 《해악전신첩》으로 유명한 김윤겸은 금강산과 동해안 경치를 선묘와 담채로 섬세하게 표현하여 정선의 진경산수 전통을 계승하고 있다. 심사정은 문인화적 품격과 남종화법을 결합해 진경산수와 남종문인화의 절충을 시도했다. 장승업은 원근법과 사실적 표현보다는 화려한 채색과 자유분방한 필치로 조선 말기 진경산수에 활력을 주었고, 강새황은 진경산수화의 이론적 기반을 마련하고 후학에게 전파하였다.

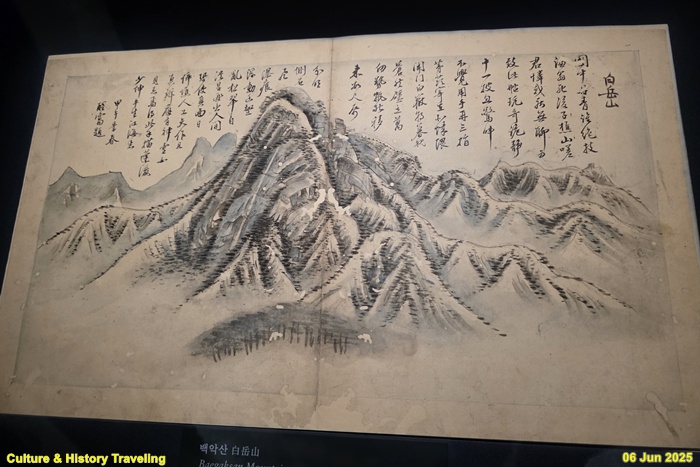

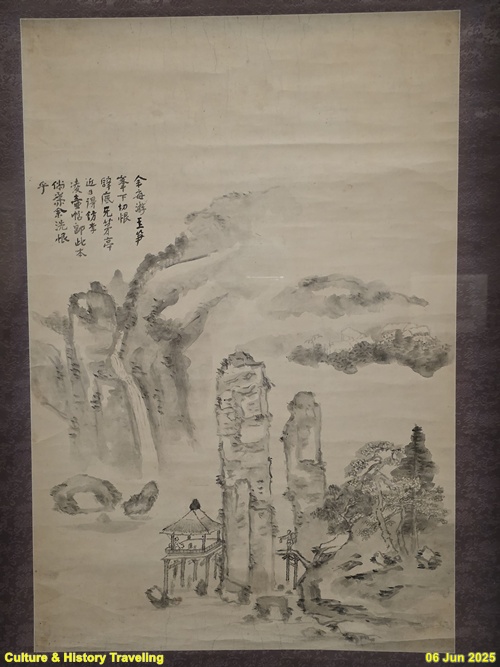

김응환은 18세기 후반~19세기 초 활동한 화원 출신 화가로, 정선의 진경산수 전통을 이어받아 금강산과 명승지를 그린 작품이 다수 전한다. 실경을 웅장하게 묘사하는 화풍으로 평가받고 있다.

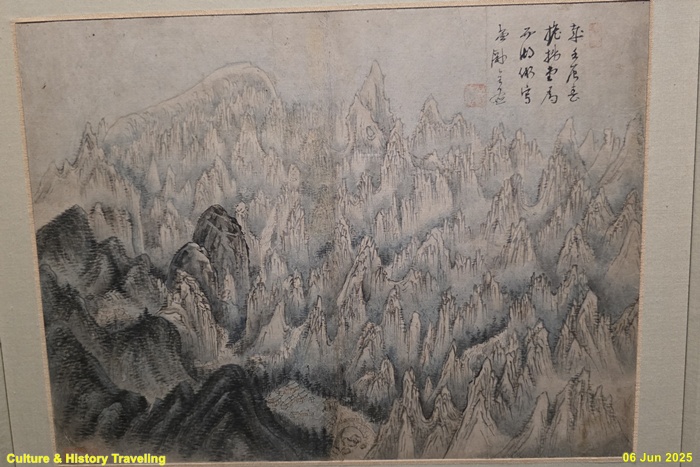

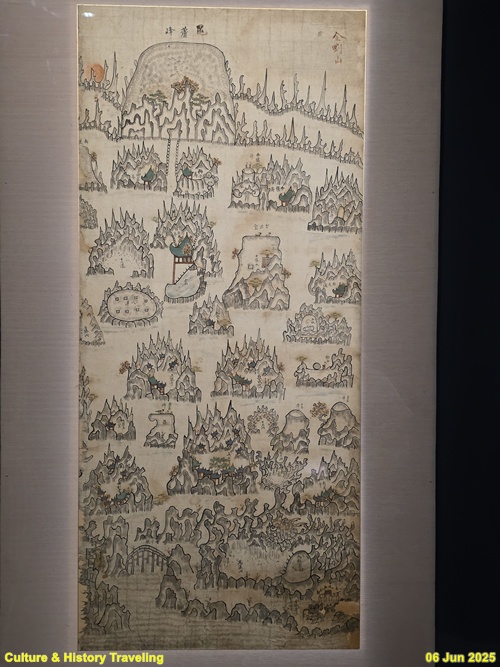

정충엽은 정선 이후 금강산을 즐겨 그린 화가로, 정선의 진경산수 전통을 잇는 인물 중 한명이다. 실경 재현에 충실하면서도 정선보다 더 장식적이고 화려한 표현을 보이는 것이 특징이다.

김윤겸은 조선 후기 진경산수화에서 정선과 더불어 중요한 위치를 차지하는 화가이다. 정선보다 한 세대 뒤의 인물로, 정선의 진경산수화풍을 계승하면서도 자신만의 정제된 화풍을 구축했다.

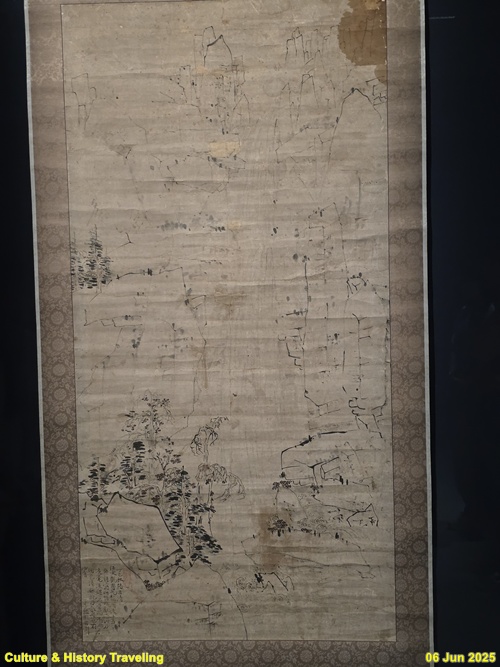

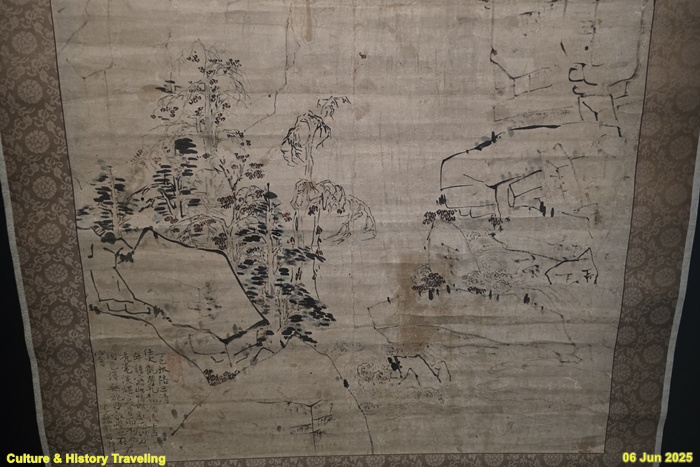

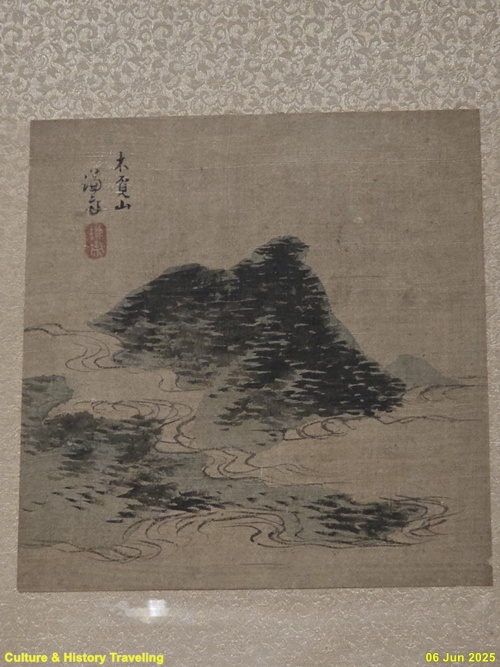

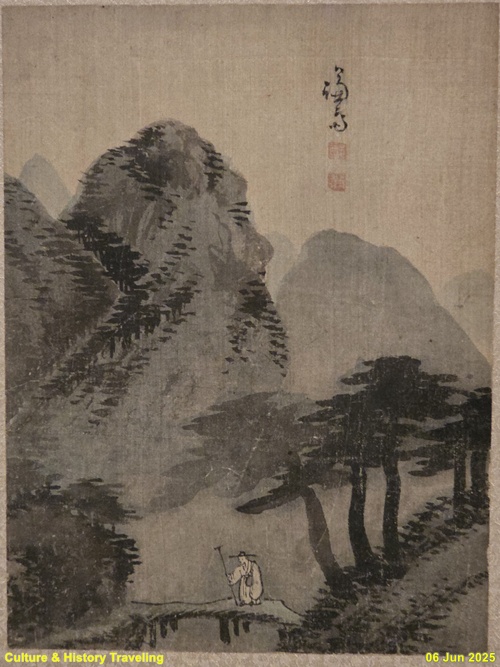

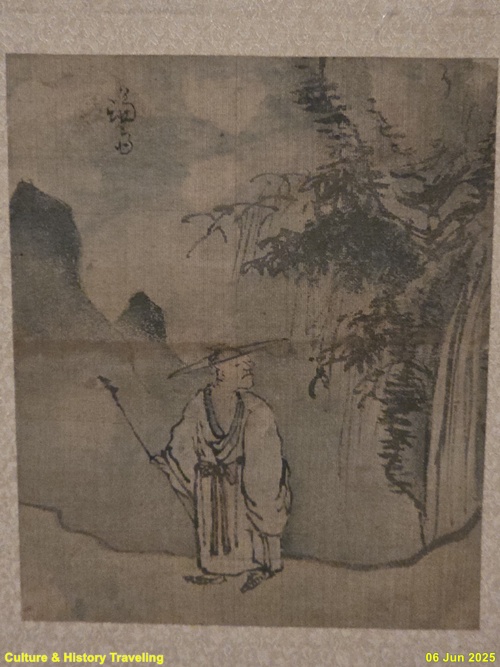

이인상은 조선 후기의 대표적인 문인화가이다. 관직에 나아갔으나 청렴하고 강직한 성품 때문에 중앙 정계와 어울리지 못하고 주로 지방관직을 지냈다. 정선이 ‘진경산수’를 개척했다면, 이인상은 문인적 기품과 고아한 정취를 강조했다. 시, 글씨, 그림 모두 뛰어난 삼절(三絶)의 문인으로 손꼽혔다.

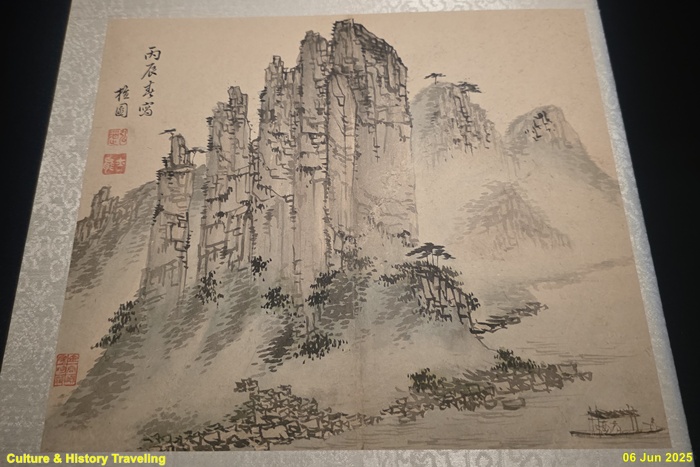

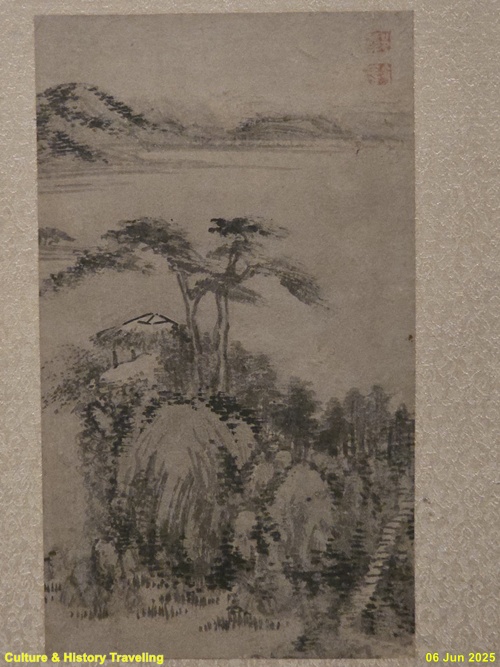

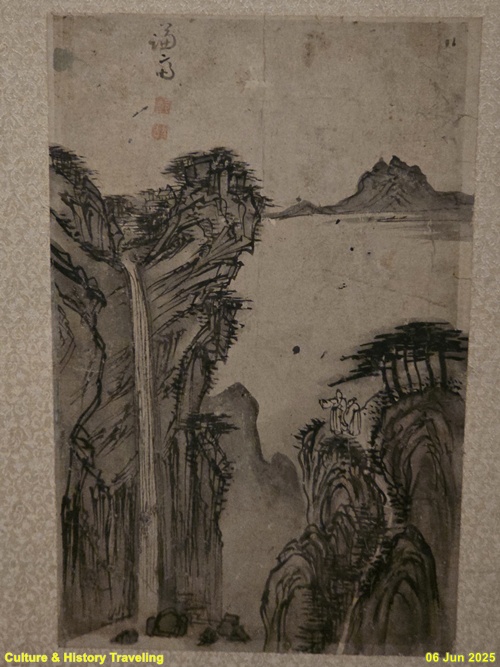

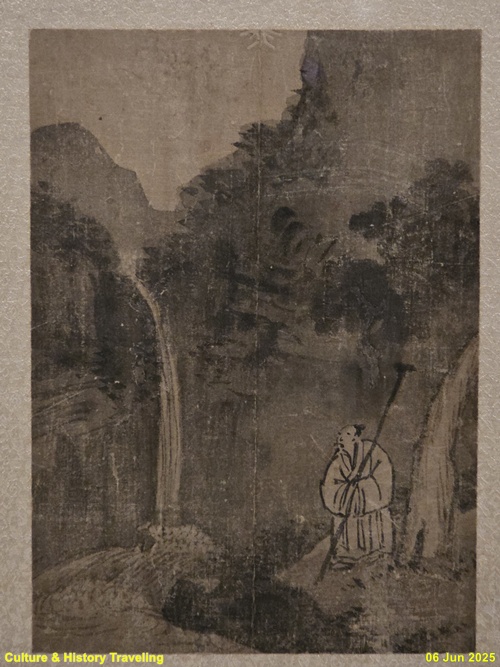

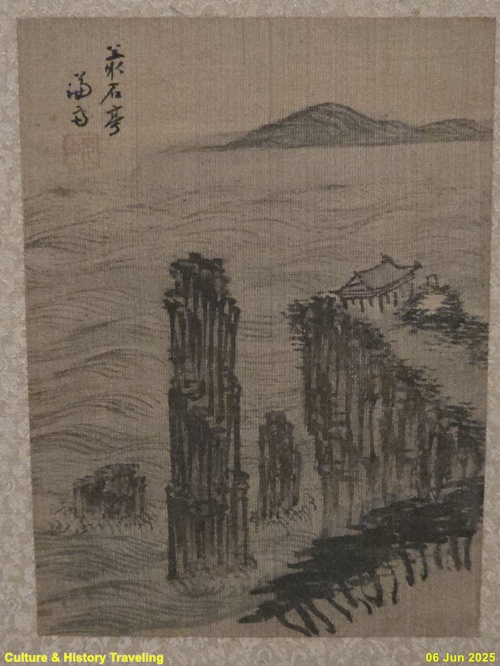

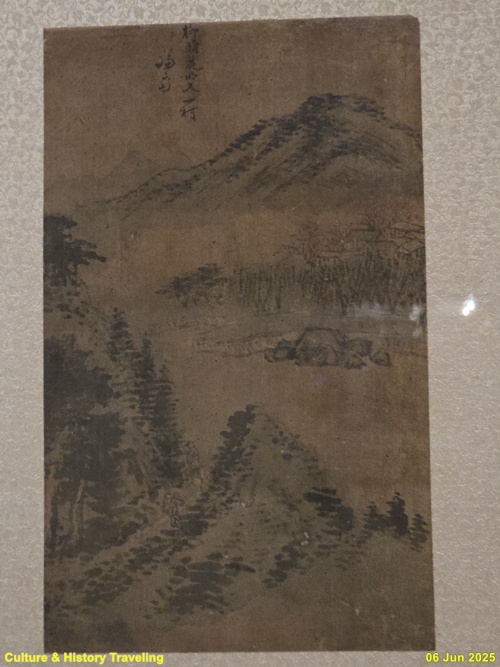

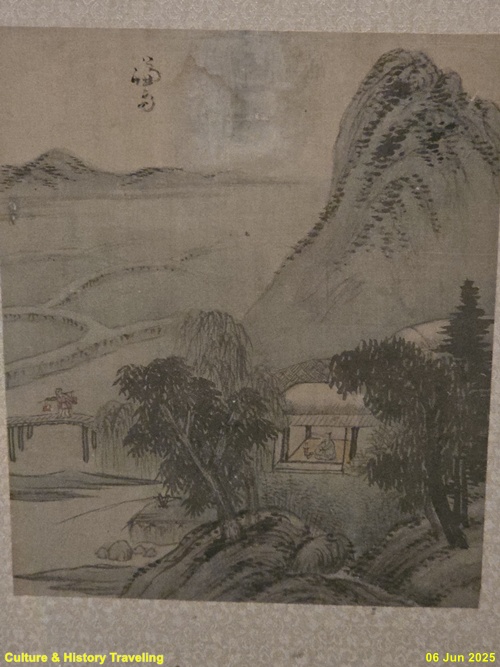

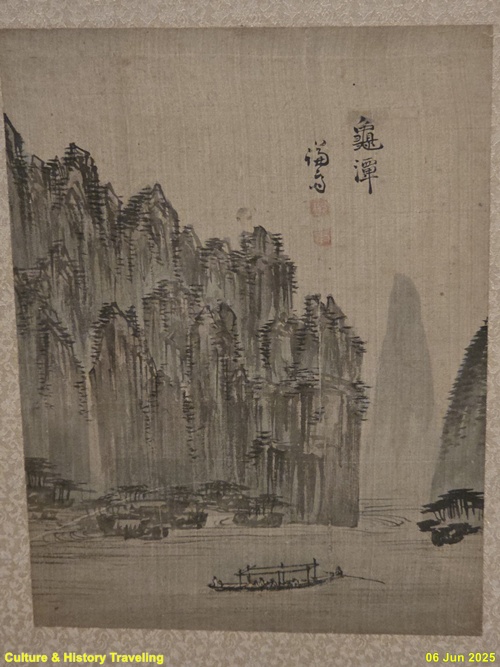

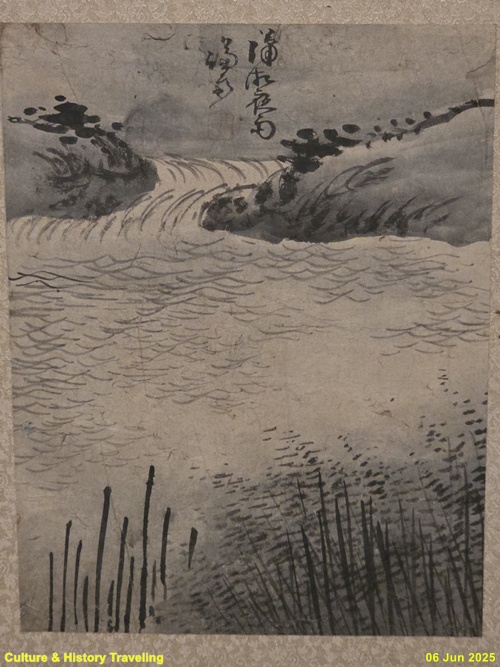

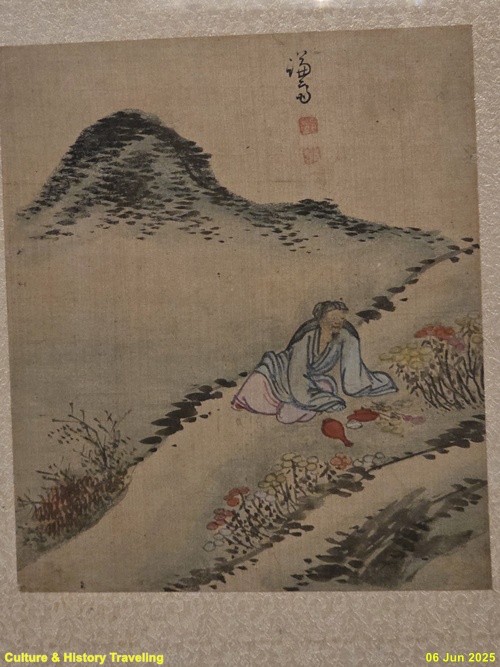

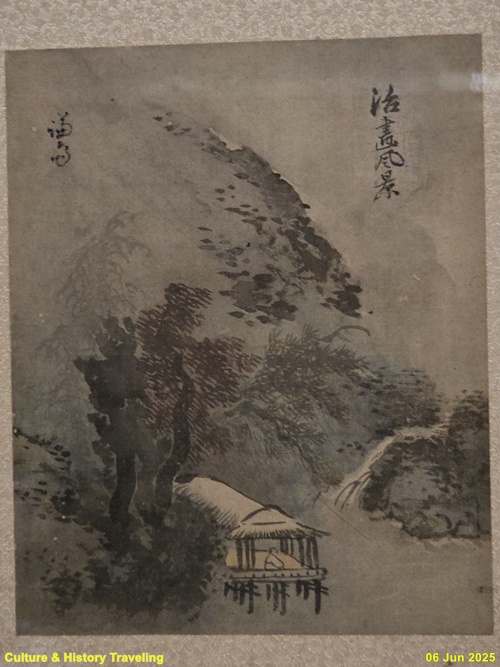

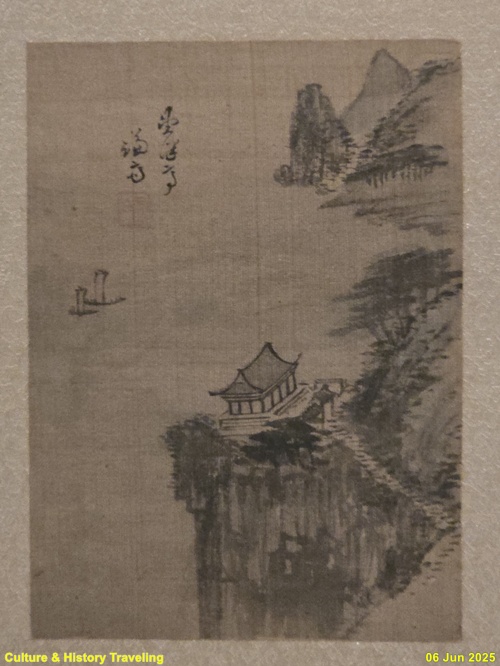

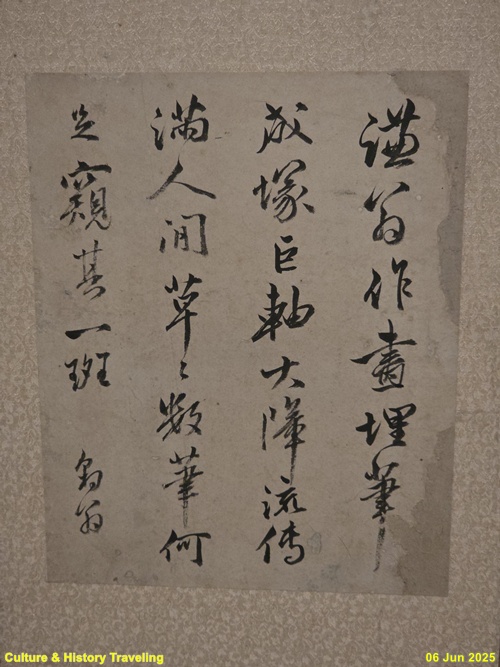

<병진년 화첩丙辰年 畵帖(보물)>은 김홍도가 그린 산수화와 풍속화 등을 모은 화첩으로 총 20면으로 구성되어 있다. 이 화첩은 종이에 먹을 그린 후 엷게 색칠하였다. 그 중 사인암을 그린 그림은 김홍도가 51세 때 그린 것으로 그의 화풍을 연구하는데 귀중한 자료가 되고 있다. 김홍도는 1791 ~ 1795년에 연풍 현감으로 재직하면서 인근의 단양 팔경을 그렸다.

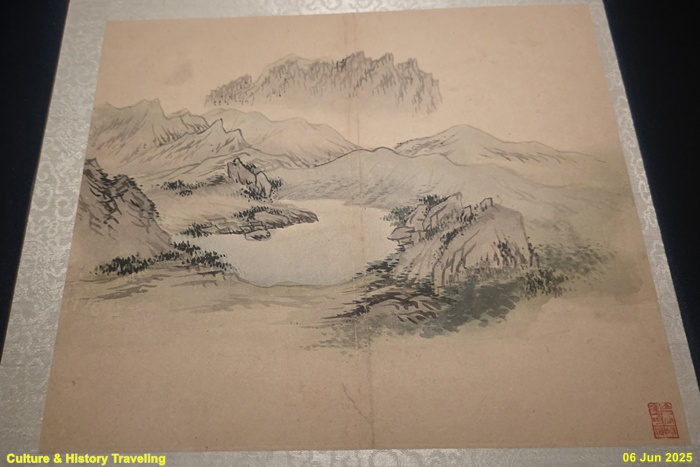

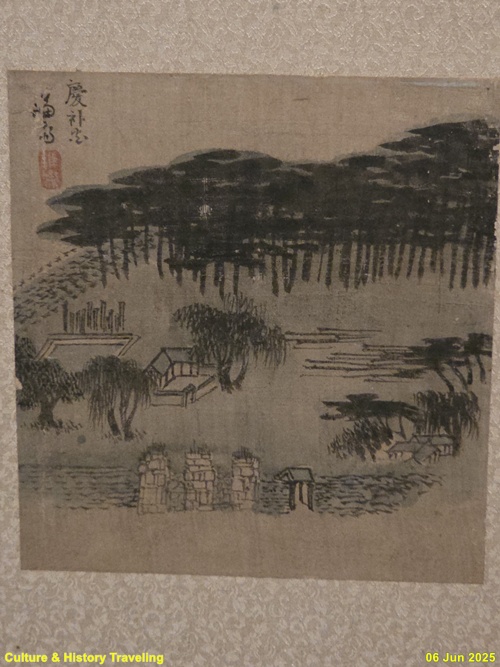

〈겸재백납병(謙齋百納屛)〉은 정선의 화풍과 작품세계를 집약해 보여주는 병풍 형식의 화첩을 말한다. 정선이 그린 각기 다른 크기와 화풍의 그림 23점과 당대의 저명한 화가이자 비평가였던 강세황의 발문 1점으로 구성된 총 8폭의 대규모 작품이다. 정선의 진경산수화, 고사인물화, 화조화 등 다채로운 작품 세계를 한눈에 감상할 수 있다.

<출처>

- 안내문, 호암박물관 특별전, 2025년

- “보물 김홍도 필 병진년 화첩”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년