조선은 명明 중심의 국제질서 속에서 명, 일본, 여진, 유구 등 여러 나라와 관계를 맺었다. 명과는 조공책봉관계를 기본으로 교류하며 왕권과 국가의 안정을 확보하는 동시에 중국의 선진문물을 받아들였다. 한편, 조선의 대일정책은 대마도정벌과 같은 강경책과 삼포개항과 같은 회유책을 함께 사용하였다. 임진진왜란 후 조선은 일본과의 외교관계를 단절했으나, 일본의 요구와 국제환경의 변화 속에서 국교를 재개하였다. 조선후기 일본이 60여차례에 걸쳐 사신을 보내고 조선이 12차례 통신사를 파견하는 등 평화관계를 지속했다. 통신사는 양국 최고 통치자 간의 정상외교 사절단이었다. 통신사 외교를 통해 우호 관계를 유지했으며, 양국간 문화 교류가 이어졌다.

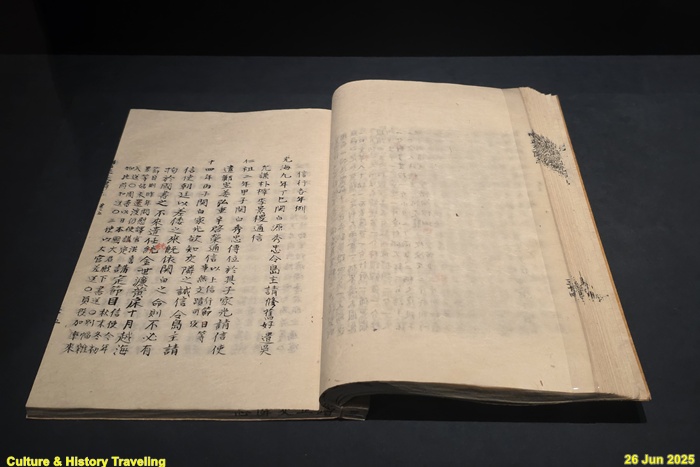

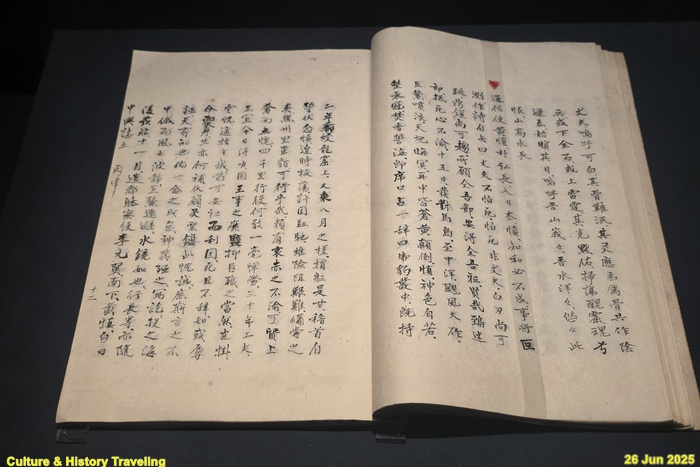

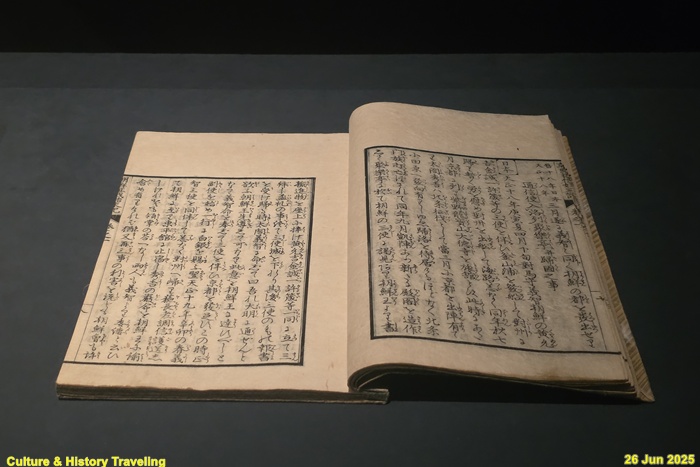

《증정교린지》는 조선 초 외교 관계와 문서 양식, 의례를 집대성한 외교 실무 지침서였다. 1802년에 사역원 당상역관 김건서가 이은효 등 과 함께 편찬, 간행하였다. 이 책에서도 대마도인에 대한 예우와 그들과의 조약, 왜관의 문제, 막부와의 사행관계 및 교역 관계가 집중적으로 수록되어 있다.

사역원 당상역관들이 조선과 일본, 동남아시아 국가들과의 외교 관계를 기록한 책이다. 조선은 중국과는 사대 관계, 다른 이웃나라와는 교린 관계를 맺었다. 이 책은 주로 대일 외교를 다루며, 통신사 사행과 조약 관련 내용을 포함하고 있다. 권5 <회차별 통신사 수행에 관한 사례信行各年例>에는 “관백 도쿠가와 이에야스가 교린의 진실됨을 알기 위해 도주로 하여금, 조정에 신사를 청하였다”라는 내용이 있어, 통신사가 교린을 실천하기 위한 사절임을 분명히 알 수 있다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

회례사(回禮使)란 외국에서 먼저 찾아온 사신에게 조선이 “예의를 돌려 보낸” 공식 외교 사절이다. 회례사 파견은 단순히 의례적인 의미뿐 아니라, 우호 관계를 공고히 하고 국제적 예속·위계 질서를 확인하는 기능도 있었다.

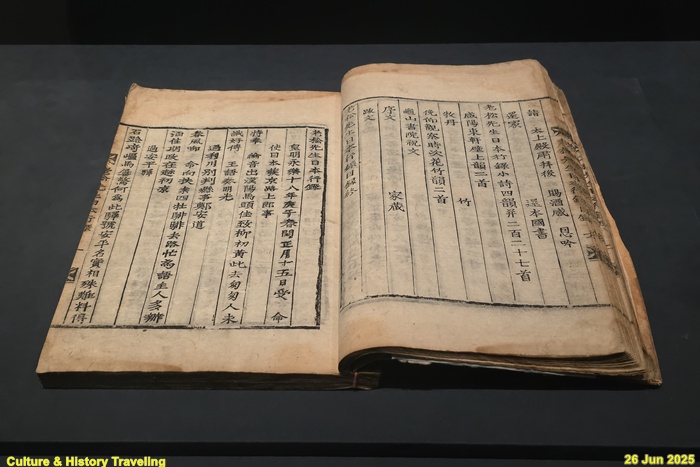

회례사回禮使로 일본에 파견된 송희 경이 귀국 후 저술한 일본 사행록이다. 그는 1419년 쓰시마 정벌 이후 긴장된 한일 관계를 완화하기 위해 1420년 회례사로 일본에 다녀왔다. 당시 왜구의 약탈이 심각했기 때문에 조선은 이를 해결하고자 쓰시마를 정벌했으며, 이후 일본과의 관계 개선을 위해 외교 사절을 파견했다. 조선 전기에는 일본에 대한 정보가 부족했으나, 이 사행을 통해 무로마치막부와 쓰시마의 관계 등 일본의 실상을 파악할 수 있었고, 이는 양국 간 위기 해소에도 기여하였다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

이예(李藝, 1373~1445)는 조선 전기 일본 외교를 전담한 전문 외교관이었다. 개국 직후 왜구에게 납치된 이은을 구출해 사대부가 되었으며, 이후 일본과 교섭해 667명의 피로인을 송환하고 계해약조(1443)를 체결하여 왜구를 약화시켰다. 세종의 명으로 대장경을 일본에 전하고 자전 물레방아를 도입했으며, 일본식 상가제도 시행을 건의하는 등 문화·경제 교류에 기여했다.

이 책은 조선 초 대일 외교의 핵심 인물인 이예 추색의 활동을 후손들이 기록한 것이다. 이예는 태종 때 일본과 류큐에 13차례나 사신으로 왕래하며 600여 명의 포로를 송환하고, 쓰시마 정벌에도 공을 세워 공패功牌를 받았다. 조선 전기 왜구 문제와 포로 송환이 대일 외교의 중요한 현안이었음을 알 수 있다. 또한 그는 1428년 ‘통신사’라는 명칭을 처음 사용한 사행에 부사로 참여하였다. 이후 ‘통신사’라는 용어가 계속 사용되면서 신뢰를 바탕으로 한 외교 관계의 중요성이 강조되었다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

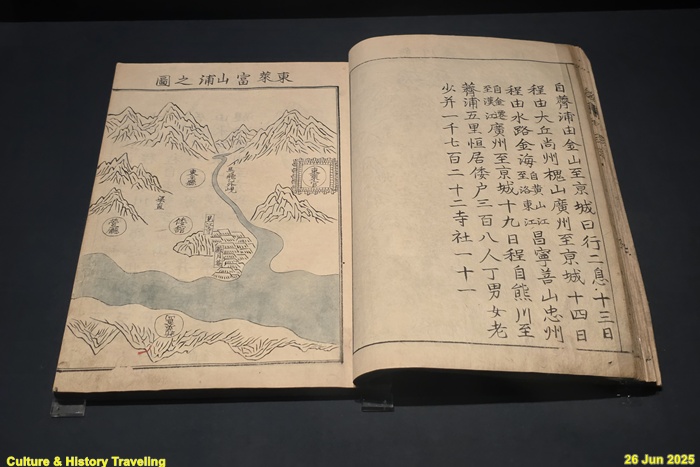

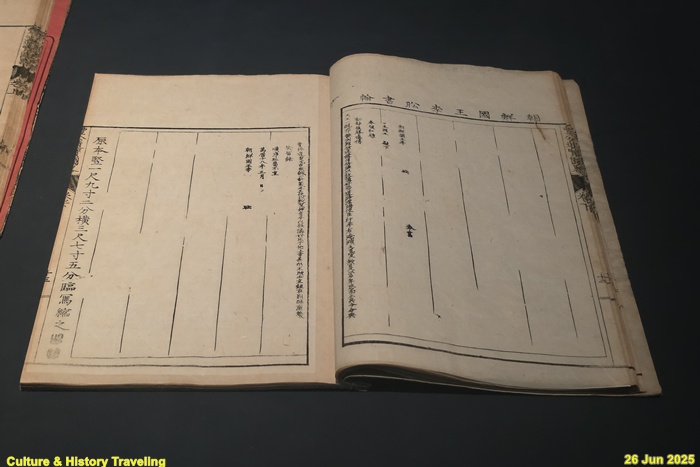

신숙주의 《해동제국기(海東諸國記)》는 일본 및 류큐에 관한 외교·지리·풍속 기록으로, 조선 전기의 대표적 일본관 관련 문헌이다. 단순한 기행문이 아니라, 국왕과 조정에 보고하기 위한 정책 자료로 편찬되었다. 일본의 지리, 정치 체제, 풍속, 언어, 관습 등을 상세히 기록하고 있다. 일본 통역에 필요한 어휘.회화 자료가 포함되어 있어 외교 실무 교재 역할을 했다.

신숙주가 1443년 일본 사행을 다녀온 후, 1471년 왕명에 따라 당시 외교 관례를 정리하여 집필한 책이다. 이 책에는 일본의 국정과 풍속, 그리고 일본 본국·류큐국·쓰시마·이키, 조선의 삼포 등에 대한 자세한 지도가 포함되어 있으며, 이는 현존하는 가장 오래된 일본 지도로 평가받는다. 신숙주는 사행 중 쓰시마 번주를 설득하여 계해약조를 체결하는 데 일조하기도 하였다. 이 책은 이후 조선의 대일 외교 지침서이자 통신사의 필독서가 되었다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

왜구 문제와 교린체제의 완성

조선 전기, 조선과 일본 사이에서 가장 중요한 외교 현안은 왜구 문제였습니다. 고려 말부터 한반도 남부 해안 지역에 출몰한 왜구는 쌀과 가축을 약탈하고 방화를 일삼으며, 사람들을 납치해 일본으로 데려가기도 했습니다. 이처럼 왜구의 침략은 매우 심각한 수준이었으며, 조선 정부의 최대 관심사 중 하나였습니다. 이에 조선 정부는 왜구의 침략을 막기 위해 일본에 사절을 보내 왜구 단속을 요청하는 한편, 다양한 통제 규정을 마련했습니다. 이를 통해 조선인과 일본인이 평화롭게 공존하며 우호적인 관계를 유지할 수 있도록 노력했습니다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

조선과 이웃나라

외교란 다른 나라와 관계를 맺는 일입니다. 조선은 외교 정책의 기본 원칙으로 ‘사대’와 ‘교린’을 채택했습니다. 중국과는 통치자를 책봉 받고 조공을 바치는 사대 관계를 유지하며 우호적인 관계를 맺었고, 일본 등 다른 이웃 나라들과는 대등한 교린 관계를 맺었습니다. 1392년 조선이 건국되고 일본에서는 무로마치 막부가 수립되면서, 두 나라는 새로운 정권 아래 명으로부터 책봉을 받으며 명을 중심으로 한 동아시아 국제 질서에 편입되었습니다. 이후 1404년, 조선과 일본은 각각 ‘국왕’ 명의로 된 국서”를 교환하며 ‘국가 대 국가’의 대등한 교린 관계를 수립했습니다. 이를 통해 600여 년간 단절되었던 한일 관계가 다시 이어졌습니다. 조선과 일본은 서로를 공식적인 외교 상대국으로 인정하며 우호 관계의 증거로 사절을 파견했습니다. 또한, 양국은 다양한 제도를 정비하며 공존의 방안을 모색했습니다. 조선 전기 조선과 일본은 각각 19회, 70회에 걸쳐 사절을 파견하며 활발한 외교 활동을 펼쳤습니다. 이러한 교류를 통해 동아시아 국제 관계의 안정을 도모했습니다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

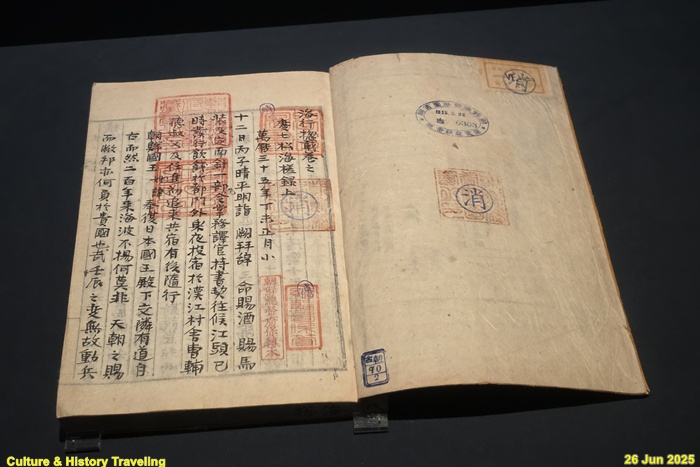

1587년부터 1607년까지 임진왜란의 발발, 극복 과정, 전후 교섭 등을 기록한 책이다. 그중 1책은 도요토미 히데요시의 사신 파견, 1590년 통신사 파견, 임진왜란 발발, 5책은 1597년 통신사 황신의 파견, 6책은 강항의 귀환과 일본 강화사講和使의 입국, 회답겸쇄환사回答旅耐逗使의 파견 내용을 담고 있다. 1597년의 통신사 파견은 임진왜란 중 명나라와 일본의 강화 협상에서 양국의 요구로 부득이하게 파견된 것으로, 교린과 신의를 바탕으로 한 기존의 통신사 파견과는 성격을 달리한다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

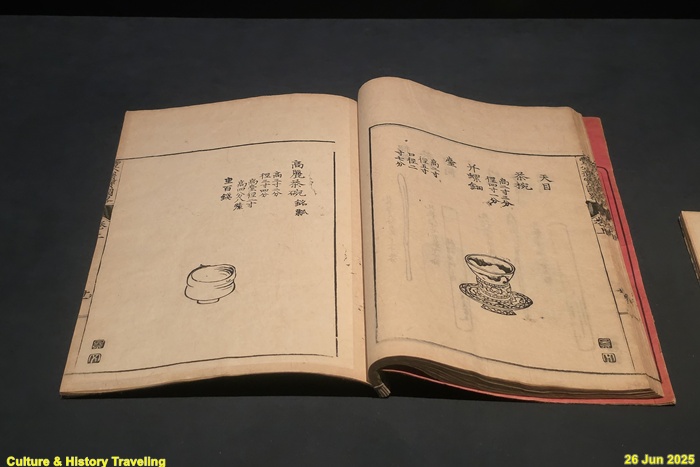

《풍공유보도략(豊公遺寶圖略)》은 도요토미 히데요시의 유품 가운데 귀중한 보물을 그림과 함께 정리한 도감 형식의 책이다., 임진왜란 떄 조선.중국에서 약탈된 문물, 명품 도자기, 서화, 무기, 의복 등을 포함한 보물을 그린 기록물이다.

도요토미 히데요시의 유품을 정리한 책으로, 무구, 문구, 의복, 다기茶器 등 총 64건이 그려져 있다. 이 중에는 1590년 통신사가 보낸 국서와 선물 목록, 조선 의복, 임진왜란 때 약탈한 고려다완 등이 포함되어 있다. 1590년의 통신사는 100여 년 만에 이뤄진 공식적인 사행이었지만, 통신사를 ‘조공사절’로 멸시하는 등 교린과 신의에 맞지 않는 사행이었다. 이 책에 수록된 선조의 서신에서는 통신사 파견과 그 우호를 강조하고 있지만, 그로부터 2년 뒤 임진왜란이 발발하였다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

강항(姜沆, 1567~1618)은 임진왜란 때 일본에 끌려가면서도 학문과 의리로 이름을 남긴 인물이다. 일본에 있는 동안 일본 학자들과 교류하며 조선 성리학을 전파했고, 그곳 유학자들에게 깊은 영향을 끼쳤다. 《간양록(看羊錄)》은 일본 포로 생활과 당시 일본 사정을 기록한 책으로, 임진왜란과 일본 사회·문화 연구에 중요한 자료가 된다. 임진왜란과 관련된 중요한 기록물 중 하나이다.

조선의 문신 강항이 1597년부터 1600년까지 일본군에 포로로 잡혀 겪은 일을 기록한 책이다. 제목인 ‘간양록’은 한 무제 때 충신 소무가 흉노에 포로로 잡혀 양을 치며 19년을 버틴 고사에서 유래한 것으로, 강항의 제자들이 그의 충절을 기려 붙인 이름이다. 이 책에는 포로로서 겪은 고통뿐만 아니라 일본의 정치, 지리, 다이묘들의 상황 등도 자세히 기록되어 있으며, 조선이 전란에 대비해야 할 정책까지 제시하고 있다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

부산 왜관의 일본인 관리 야마자키 히사나카가 1796년 집필하고 1854년 출간한 임진왜란 기록이다. 총 8권으로 전쟁의 발단부터 조선 침략, 퇴각, 외교 재개까지의 내용을 담고 있다. 19세기 일본에서는 외국 정벌기가 널리 읽혔으며, 이는 침략을 정당화하는 왜곡된 역사 인식을 보여준다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

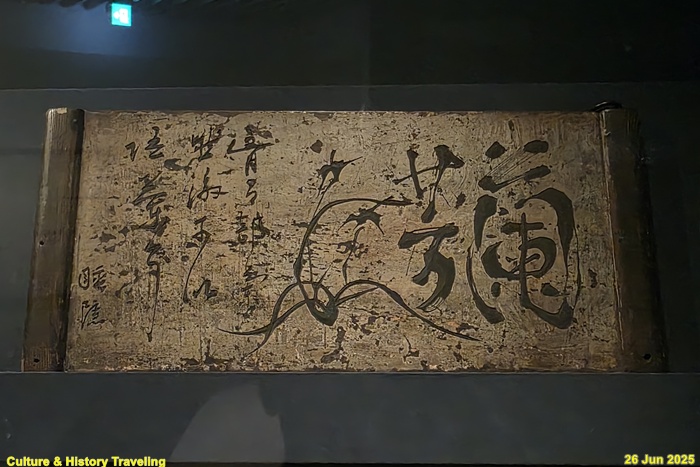

일본에서 포로로 살았던 유학자 강항이 남긴 글씨를 새겨 만든 편액이다. 가운데는 난 그림이, 그 좌우에는 ‘난의 향기, ‘기꺼이 난을 소유한 뒤에야 난에 대해 말할 수 있다. 수은’이라는 글씨가 새겨져 있다. 난은 고결한 인품을 상징하며, 이를 통해 자긍심과 선비 정신을 표현한 것으로 보인다. 강항은 일본에서 유학자 후지와라 세이카와 교류하며 일본 주자학 역사에 커다란 학문적 업적을 남겼다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

하루아침에 끊어진 ‘화호’

1592년, 도요토미 히데요시의 조선 침략은 동아시아 국제 질서를 무너뜨리고 조선과 일본 사이의 교린 관계를 붕괴시켰습니다. 전국 시대를 통일한 히데요시는 그 야욕을 조선과 명으로 돌려, 명을 정복하기 위한 길을 내달라는 명분을 들어 조선을 침략했습니다. 일본군은 일본 사절단인 국왕사가 지나던 길을 따라 진격하며, 불과 20일 만에 한양을 함락시켰습니다. 이후 7년간 이어진 전쟁으로 조선은 엄청난 피해를 입었습니다. 일본군은 수많은 조선인을 살해하거나 포로로 잡아갔고, 왕릉까지 도굴하는 만행을 저질렀습니다. 이 전쟁은 단순한 양국 간의 충돌이 아니라, 조선·중국명·일본이 한반도에서 벌인 대규모 국제 전쟁이었습니다. 그 결과, 180여 년간 유지되던 동아시아 국제 질서는 완전히 붕괴되었습니다. 임진왜란은 조선과 일본 사이의 관계에 깊은 상처를 남겼으며, 부정적인 한일관계와 상호 인식의 출발점이 되었습니다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

사명대사는 임진왜란 후 대일 외교 사절로 파견되었다. 일본에 끌려간 조선인 수천명을 귀한시키고 조선과 일본의 국교 재개의 토대를 마련하였다.

조선시대 선승이자 승병, 외교관으로 활약한 사명대사 유정의 초상화이다. 왼쪽 상단에 ‘홍제존자 송운당 스님의 초상’이라 적혀 있어 그가 사명대사임을 알 수 있다. 사명대사는 임진왜란 당시 승병장으로 활약하고, 가토 기요마사와 담판을 벌이며 일본에서도 존경받았다. 전쟁 후 1604년 일본에 ‘탐적사, 왜적을 탐색하는 사절’로 파견되어, 도쿠가와 이에야스와 교섭해 1,300여 명의 포로를 데리고 귀환하였다. 이는 조선과 일본의 평화 분위기를 조성한 중요한 외교적 성과로, 세계적으로도 모범적인 전후처리 사례로 평가된다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

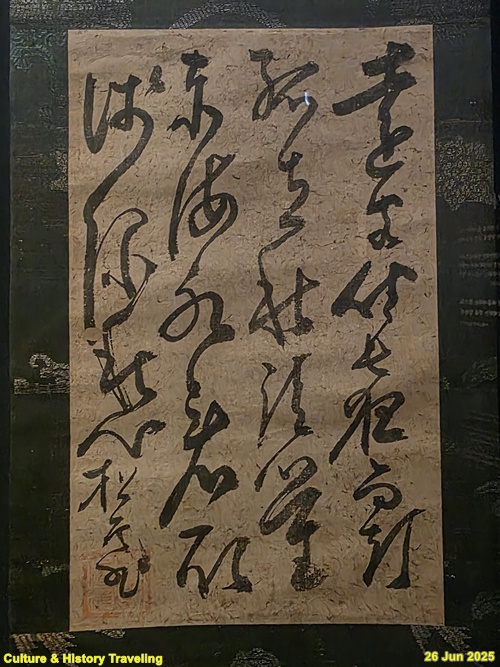

사명대사가 탐적사로 일본에 가서 도쿠가와 이에야스를 만나기 전에 쓴 시로 추정된다. 시는 당나라 시인 이군옥의 시의 앞부분 4개 행을 딴 것이다. 이에야스와의 회담을 앞두고 산사에서 내리는 빗소리를 들으며 불안한 마음과 깊은 근심을 표현한 것으로 보인다. 재일동포 사학자이자 이 유물의 컬렉터인 신기수는 이 시에서 불안한 마음 뒤에 새로운 평화를 이루려는 의지가 느껴진다고 언급한 바 있다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

전란의 끝, 다시 열린 길

전쟁은 깊은 불신을 낳고 소통을 단절합니다. 임진왜란으로 조선과 일본은 더 이상 같은 하늘 아래 살 수 없는 ‘불구대천지원수’가 되었습니다. 하지만 전쟁 뒤에는 평화를 위한 움직임이 뒤따르기도 합니다. 히데요시의 죽음과 함께 일본의 전국 시대는 막을 내리고 도쿠가와 이에야스가 새롭게 에도 막부를 열었습니다. 그는 막부의 권위를 강화하기 위해 조선과의 관계 회복을 원했습니다. 조선 또한 북쪽의 후금청과 일본의 위협 속 에서 민심을 안정시키기 위해 국교 재개를 논의했습니다. 먼저 사명대사를 일본에 보내 일본의 재침략 가능성과 화해 의지를 확인했습니다. 조선은 일본의 강화 요청에 신중히 대응하며 1) 도쿠가와 이에야스가 먼저 국서를 보낼 것, 2) 왕릉을 도굴한 범인을 처벌할 것이라는 두 가지 조건을 제시했습니다. 일본이 이를 빠르게 수용하자, 1607년 조선은 사절단을 파견하며 국교를 재개했습니다. 다만, 임진왜란의 상처가 여전히 깊었기에 믿음을 통한다는 의미의 ‘통신사’라는 명칭 대신, ‘회답겸쇄환사’라는 이름으로 사절을 보냈습니다. 전후 조선은 침략에 대한 사죄를 분명히 요구하면서도 국교를 회복하는 실용적인 외교를 펼쳤고, 양국은 미래를 위한 새로운 관계를 모색하기 시작했습니다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

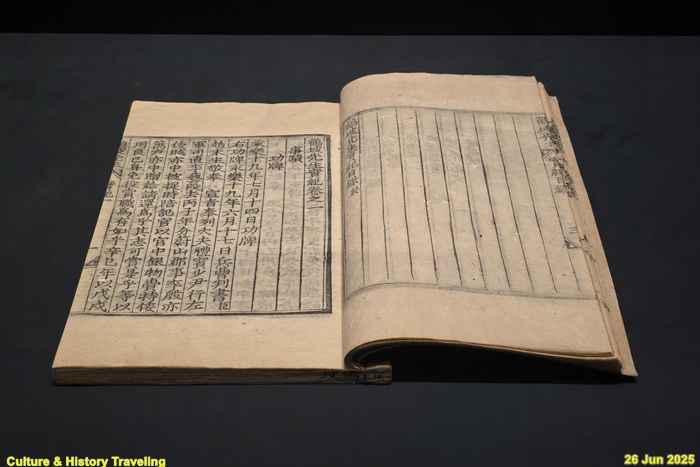

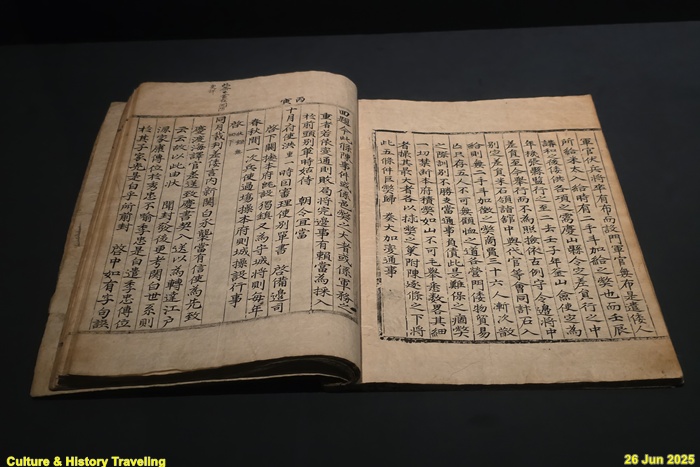

임진왜란 이후 약 250년간 조선과 일본의 교린 관계를 기록한 외교서로, 예조 전객사에서 편찬하였다. 총 19권 19책으로, 사신 파견·무역·외교 규정을 40여 항목으로 정리하였다. 특히 사절단의 접대 비용, 선물 목록, 공무역 내역 등이 상세히 기록되어 있어 조일 외교 및 경제사 연구에 중요한 자료이다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

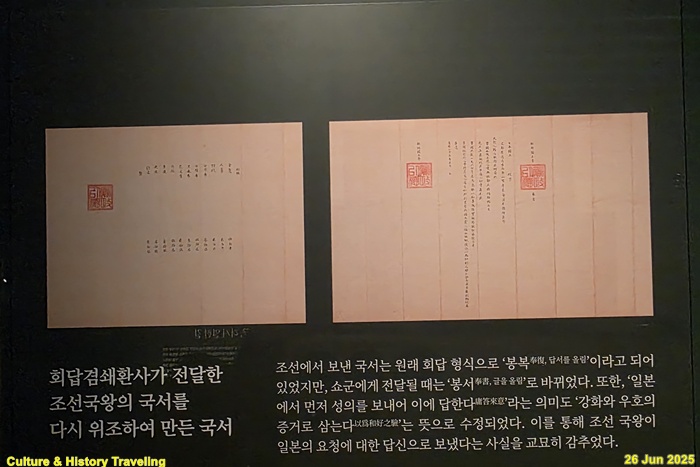

조선에서 보낸 국서는 원래 회답 형식으로 ‘봉복, 답서를 올림’이라고 되어 있었지만, 쇼군에게 전달될 때는 ‘봉서, 글을 올림’로 바뀌었다. 또한, ‘일본에서 먼저 성의를 보내어 이에 답한다’라는 의미도 ‘강화와 우호의 증거로 삼는다’는 뜻으로 수정되었다. 이를 통해 조선 국왕이 일본의 요청에 대한 답신으로 보냈다는 사실을 교묘히 감추었다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

국서 위조 사건

조선과 에도 막부 간의 외교를 중개하던 쓰시마는 국교 재개를 위해 쇼군의 국서를 위조했습니다. 쓰시마에게는 조선과의 교역과 외교 유지가 생존이 걸린 문제였기 때문입니다. 이에 쇼군의 편지를 새로 고치고, 가짜 죄인을 잡아 조선에 보냈습니다. 조선은 자국의 요구가 형식적으로나마 받아들여졌고, 강화 교섭의 주도권을 쥐었기에 이를 문제 삼지 않았습니다. 결국, 조선과 일본은 각자의 명분과 실리를 챙기며 외교적 타협을 이루었습니다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

경섬(慶暹, 1713~?)은 영조 대에 일본 통신사의 서장관으로 참여하여 사행 일정을 기록했다. 이때 남긴 것이 <일본사행록(日本使行錄)>이다. 한양에서 부산, 대마도, 오사카, 교토, 에도로 이어지는 사행경로, 일본의 지리.풍속.제도 등을 충실히 기록하고 이다.

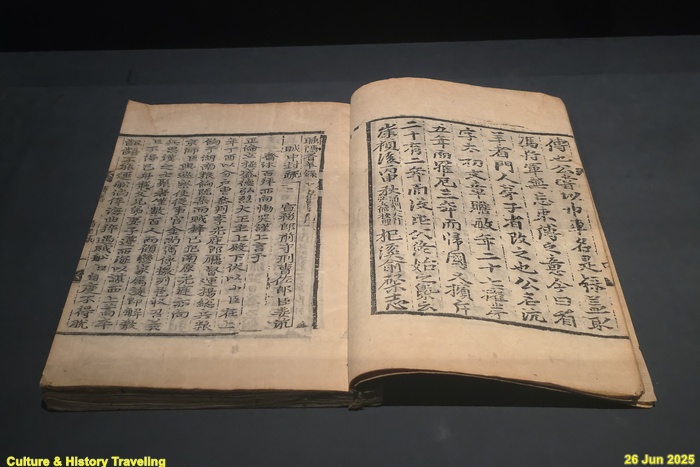

조선 중기 문신 경섬이 1607년 통신사의 부사로 일본에 다녀온 기록을 남긴 사행록이다. 총 2책으로, 상권은 출발부터 에도 도착까지, 하권은 국서 전달 의식과 돌아오는 여정을 담고 있다. 임진왜란 후 국교 재개를 위한 첫 사절로, ‘회답겸쇄환사’라는 명칭이 사용되었다. 책에는 당시 지참하였던 선조의 국서가 수록 되어 있는데, 국서 의 형식과 표현을 통해 최고 통치자 간의 대등 외교 관계를 보여주고 있다. ‘통신사’라는 명칭은 이후 30년 뒤부터 사용되기 시작했다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

평화외교 시스템, 통신사

통신사는 단순한 사절단의 명칭을 넘어, 국가 간 갈등을 해결하고 평화를 유지했던 외교시스템을 의미하기도 합니다. 조선은 ‘통신사 외교’를 통해 왜구의 약탈을 상호 공존으로, 전쟁을 평화로 전환하며 동아시아 정세를 안정시켰습니다. ‘믿음을 통하는 사절通信使’이라는 명칭은 조선이 일본에 파견한 사절단에만 사용되었으며, 이는 외교에서 신뢰를 가장 중요하게 여겼다는 의미입니다. 조선은 시기에 따라 다양한 이름으로 사절단을 보냈지만, 1636년부터 파견된 사절단은 ‘통신사’ 라는 이름으로 정착되었습니다. 조선 전 시기에 걸쳐 총 31회의 사절단이 파견되었습니다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년_

국가 외교 사절단, 통신사

‘통신사’는 조선 국왕이 일본 막부의 공식 요청에 따라 파견한 국가 외교 사절단입니다. 조선과 일본은 동아시아 국제 질서 속에서 대등하고 호혜적인 외교 관계를 유지해 왔으며, 다양한 사절단이 오갔습니다. 그중에서도 통신사는 양국 최고 통치자 간의 정상외교 사절단이었습니다. 조선 전 기간에 걸쳐 통신사가 파견되었으며, 일본 역사로 보면 무로마치 시대 초기부터 에도 시대까지 이어졌습니다. 하지만 외교 관계가 단절될 때는 통신사 교류도 중단되었습니다. 국가간 신의와 대등한 교린 관계가 흔들릴 때 멈추었다가, 다시 관계가 회복되면 재개되었습니다. 이러한 통신사 외교 시스템을 통해 양국은 오랜 우호 관계를 유지했으며, 문화적·개인적으로도 깊은 교류를 나눴습니다. 나아가 이는 동아시아 국제 질서를 안정시키는 기반이 되었습니다. 임진왜란 이후, 근대 일본에서 정한론이 대두되기 전까지 평화적 외교시스템으로 자리 잡았던 통신사의 역사적 의미를 되돌아 보고자 합니다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

<출처>

- 안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년

- ‘이예(충숙공)’, 위키백과, 2025년

- ‘증정교린지 (增正交隣志)’, 한국민족문화대백과사전, 한국학중앙연구소, 2025년

- OpenAI, <ChatGPT (GPT-5)>의 답변, 2025년 9월 28일 작성. (https://chat.openai.com)

- “본문의 초안 작성에 Google Gemini (2025년 9월 28일 버전)의 도움을 받았음.”