조선의 통신사 여정은 중국 사행과 달리 해상 여정이 많은 비중을 차지했다. 이 여정은 위험과 두려움이 커 기피되기도 했지만, 약 200년 동안 이어진 통신사 방문은 평화와 우호의 길이 되었다. 6~11개월, 약 4,600km를 4~500명의 대규모 사행단이 수행했으며, 이는 동아시아 최대 규모의 외교 사절단이었다. 정사·부사·종사관을 비롯해 문인, 기예가, 역관, 군관, 의장대, 선원 등으로 구성되어 국서 전달뿐 아니라 문화 교류라는 막중한 임무도 담당했다. 그러나 일본 내에서 통신사 접대에 소요되는 과도한 비용 등으로 19세기 들어 반대여론이 확산되고 통신사를 초대했던 에도막부가 메이지유신으로 무너지면서 통신사 방문은 끝을 맺게 되었다.

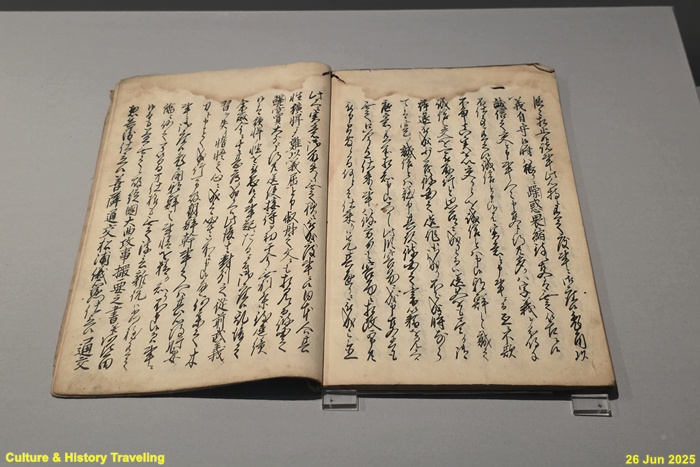

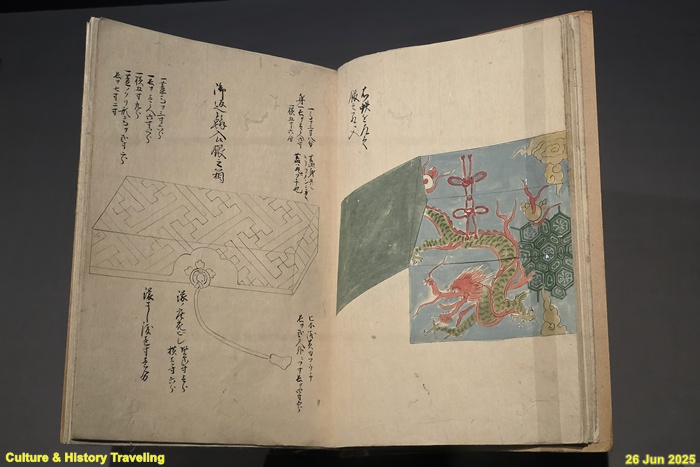

《교린제성交隣提醒》은 에도 시대 일본의 외교관인 아메노모리 호슈가 편찬한 외교 지침서이다. 당시 조선과 일본의 관계에서 성신교린(誠信交隣)’, 즉 진실과 성의로 서로 속이지 않고 화목하게 지내야 한다는 외교 원칙을 제시하고 있다.

에도 시대 유학자이자 조선 외교 전문가인 아메노모리 호슈가 쓰시마 번주 소 요시노부에게 제출한 외교 지침서이다. 쓰시마번에서 오랫동안 대조선 외교를 담당한 그는 우호 외교를 실천하며, 조선과의 교류 시 유의할 점을 54개 항목으로 정리했다. 이 지침서에는 양국의 풍습·인식 차이 등 실용적 외교 지침이 담겨 있으며, 마지막에는 ‘성신’ 교류의 의미를 정의하며 호혜평등과 신의의 중요성을 강조했다. 이는 통신사의 외교 이념과도 맥을 같이한다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

일본어 통역을 위해 편찬된 일본어 학습 교재이다. 일본어 단어와 한국어 번역 및 해설을 담고 있다.

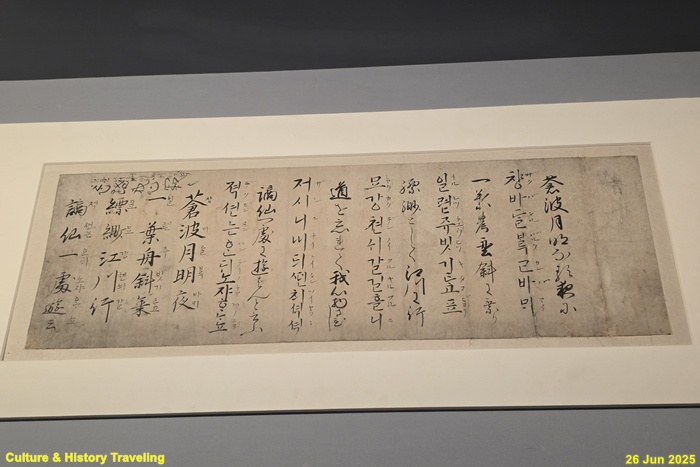

한시를 일본 글자가타카나와 조선 글자로 번갈아 해석하여 두 나라 글자를 비교하며 익힐 수 있도록 구성한 문서이다. 일본에서 조선어 학습은 주로 왜관을 통해 이루어졌으며, 최초의 조선어 학습서는 아메노모리 호슈가 편찬한 <교린수지交隣須知>이다. 한편, 통신사를 수행하며 외교 실무를 맡았던 역관 등이 배우는 일본어 학습서로는 <첩해신어捷解新語>가 있다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

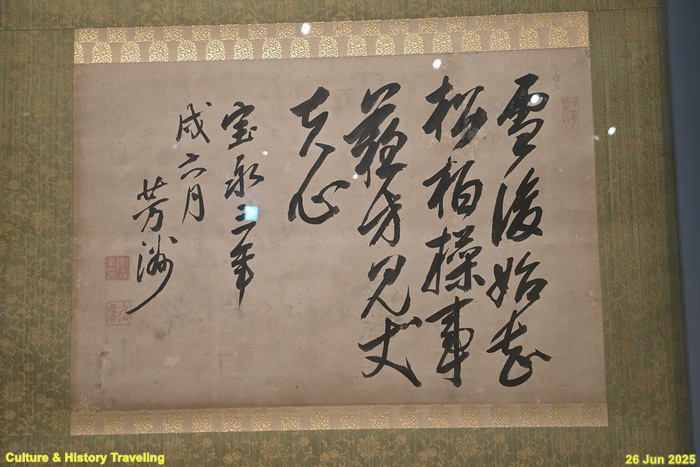

이 시는 아메노모리 호슈가 쓴 것으로, 임제종 승려 묘초의 말ㅇ르 담고 있다. 아메노모리 호슈는 에도 막부 유학자 지노시타 준안 문하에서 수학하고, 쓰시마번에서 대조선 외교를 담당했다. 부산 왜관엣 조선어를 익히며 통역과 조선어 교육의 중요성을 강조했고, 1727년에는 조선어 학교를 개설하기도 했다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

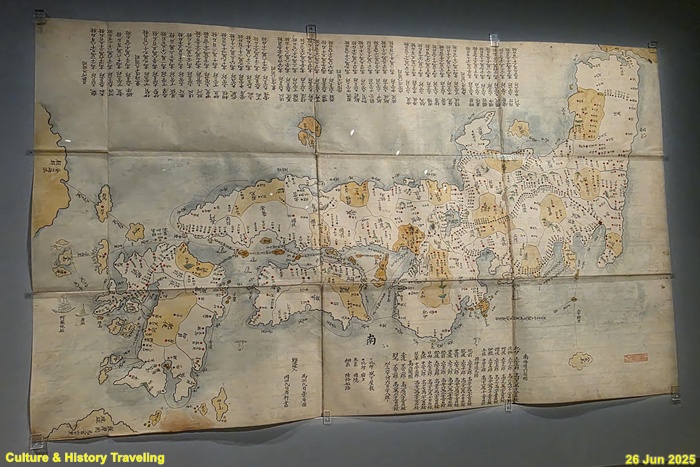

이 지도책에는 새계지도인 천하도를 비롯해 중국과 일본, 류큐 등32장의 지도가 실려 있다. 이중 일본지도는 “정해중이 봉신사생을 통해구입해있다.”는 기록을 통해 1763-64년 통신사로 일본에 갔던 성대중이 가져온 지도를 모사한 것임을 알 수 있다. 원본은 오사카에서 제직된 <대일본국총국도>로 추정되며, 이 지도는 당시 원중거, 이덕무와 같은 학자들 사이에 널리 공유되었다. 있본의 군현 경계, 해안선, 항로가 자세히 담겨 있어 이후 일본 지도 제작에도 영향을 준 것으로 보인다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

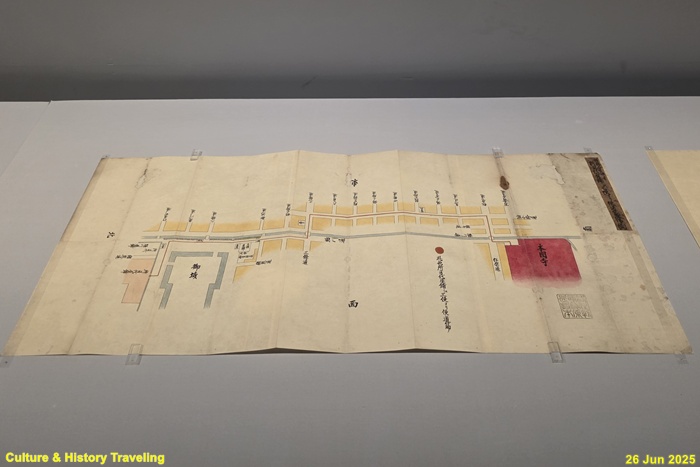

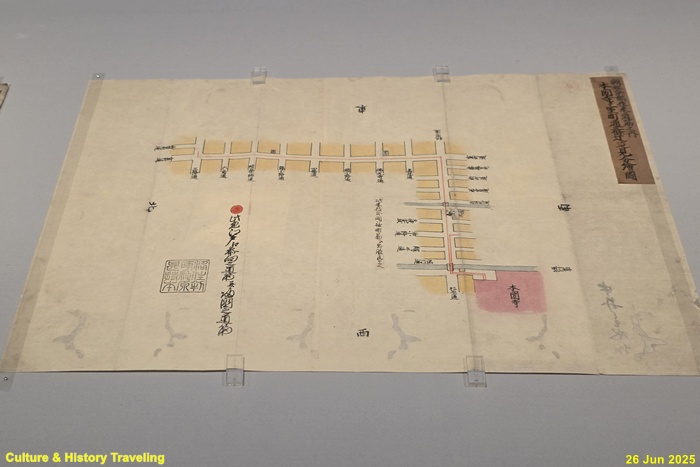

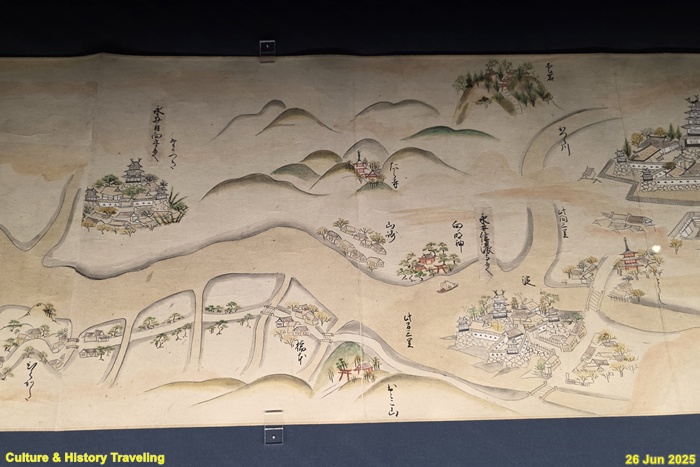

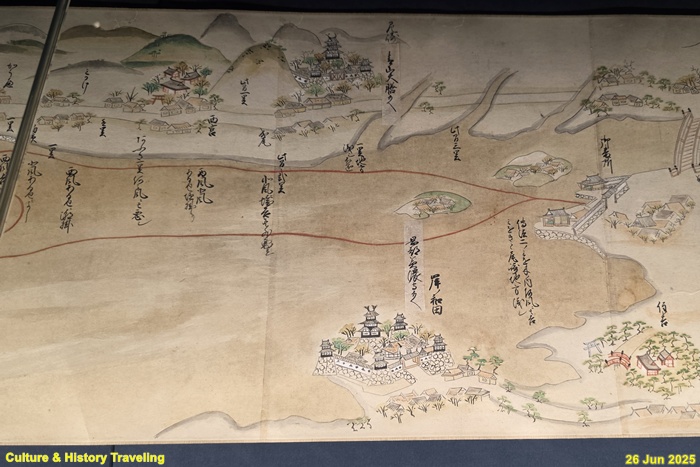

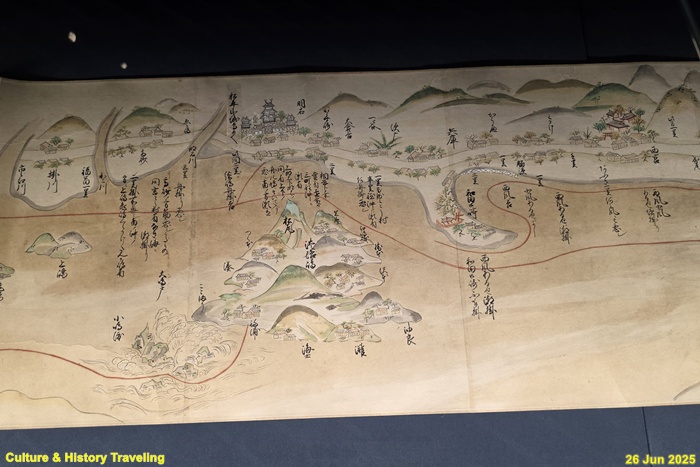

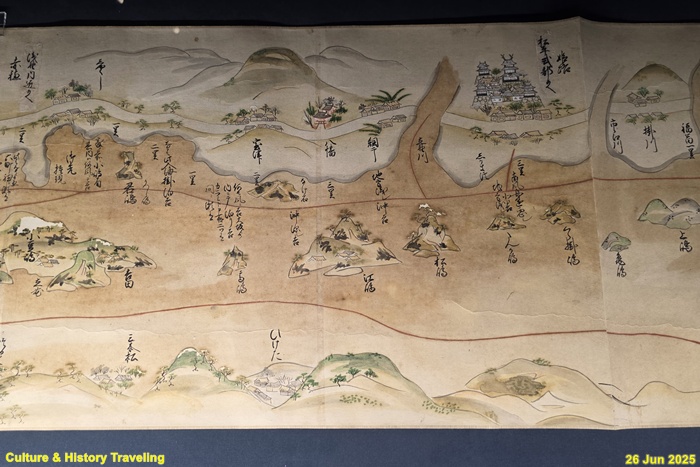

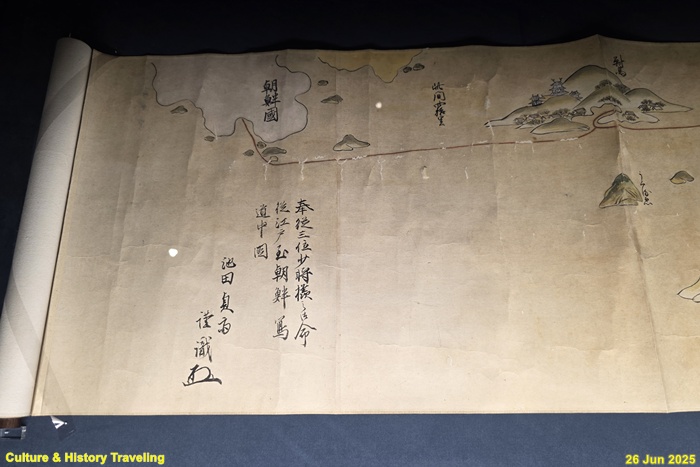

조선통신사 사행경로를 그린 그림은 여러 형태가 있는데, 이 지도는 단순한 도형과 글자로만 경로를 표시하고 있다.

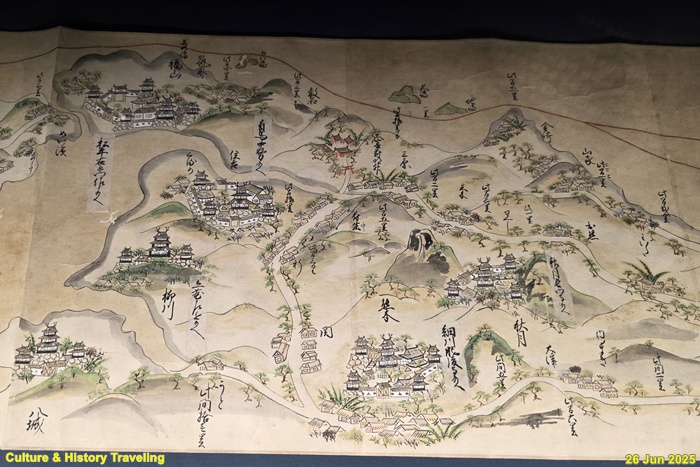

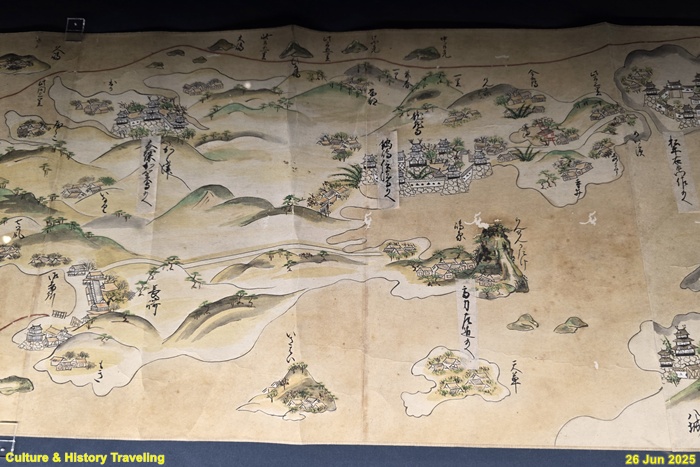

이 그림은 통신사 일행의 일본 내 이동 경로를 보여준다. 각 지방의 다이묘들은 원활한 사행을 위해 행로 지도와 연회석 배치도 등을 준비했다. 위 그림은 혼코쿠지(本國寺, 교토의 통신사 숙소)에서 쇼시다이(所司代) 관저로 가는 경로를, 아래 그림은 혼코쿠지에서 에도로 향하는 길과 귀국 경로를 나타낸 것이다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

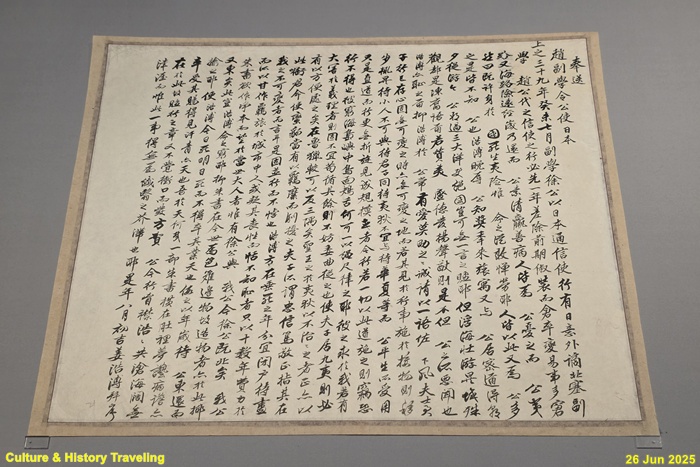

영조 때 문신 강호보가 일본에 통신정사로 가는 조엄을 위해 쓴 송서이다. 생사를 단언하기 어려운 험준한 바닷길 사행에, 병약한 조엄이 해를 넘겨 다녀오는 것에 대한 근심을 담고 있다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

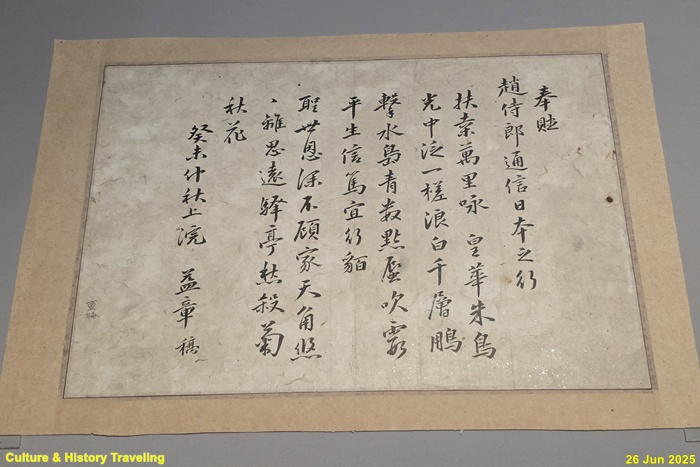

영조 때 문신 조중회가 조엄을 위해 쓴 전별시이다. 바다를 건너 멀리 일본으로 가는 것에 대한 어려운 여건과 평소의 신실한 성품, 임금의 명령을 받아들인 곧은 자세를 칭찬하면서 그리운 감정을 담았다. 일본 사행은 바다를 건너는 위험 부담 때문에 사행에 참여하는 대신 먼 지역으로 유배형을 택하는 사람이 있을 정도로 기피의 대상이었다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

통신사의 길

통신사는 국왕에게 하직 인사를 올린 뒤 사행을 떠나고, 임무를 마치고 귀환하여 국왕에게 복명함으로써 사행을 마무리합니다. 육로로 가는 중국의 사행길과 달리 일본의 사행길은 바다를 건너가기에, 어떻게 될지 모르는 두려움과 국가 임무에 대한 사명감을 함께 짊어지고 다녀와야 했습니다. 따라서 일본 사행은 기피의 대상이 되기도 하였습니다. 하지만 그들이 200년간 새긴 걸음은 그 길을 조금씩 평화와 우호의 길로 바꾸어 갔습니다. 4,600km, 6-11개월에 이르는 여정에는 4-500명의 사행원이 함께했습니다. 이는 동아시아 국가 간 외교에서 가장 큰 규모의 사절단이었습니다. 국서 전달이라는 막중한 외교의례 수행과 더불어 문화 교류라는 특별한 임무를 수행해야 했기 때문입니다. 사절단에는 통신사의 대표인 정사· 부사 ·종사관의 삼사를 비롯하여 문학적 재능이나 기예가 뛰어난 사람들, 통역을 위한 역관譯官들이 대거 포함되었습니다. 또한 국서를 실은 가마의 위엄과 호위를 위한 군관 ·의장대, 배를 운행할 선원 등도 포함되었습니다. 이러한 구성을 통해 국왕 사절단으로서 통신사의 외교 임무가 얼마나 막중하고 범위가 넓었는지 알 수 있습니다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

조선의 통신사는 부산에서 바다를 건너 시모노세키, 오사카, 교토 등을 거쳐 도쿄 에도성을 방문하였다. 통신사는 한양에서 출발해 약 2개월간 각 지역의 송별 연회를 거쳐 부산에 도착한 뒤, 6척의 배로 일본으로 향했다. 쓰시마 선단의 호위를 받아 쓰시마에 입항한 후 세토 내해의 기항지를 지나 오사카에 도착했다. 이후 일부 인원과 배를 남기고 일본 다이묘들이 제공한 배로 요도우라에 상륙했다. 이후 교토를 거쳐 특별히 마련된 ‘조선인가도(朝鮮人街道)’를 따라 에도까지 육로로 이동했다. 옛 자료를 살펴보면 우리가 생각했던 것보다 에도막부로부터 융숭한 대접을 받았던 것으로 보인다.

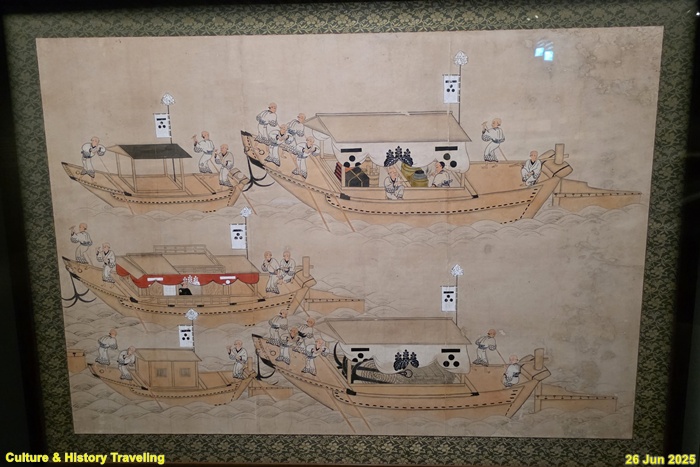

오사카는 세토 내해의 마지막 기착지이자 육로 이동의 출발점이었다. 통신사는 오사카에 조선에서 타고 온 큰 배를 정박시키고, 일본이 제공한 ‘가와고자부네川御座船’로 갈아타 요도가와 강을 거슬러 이동했다. 이 그림은 제8차 통신사행 때 상상관이 탄 제3선과 공선 5척이 요도가와 강을 오가는 모습을 담고 있다. 배에 새겨진 문장을 통해 모리가毛利家에서 제공한 것임을 알 수 있으며, 이는 오사카성을 관리하던 도키 요리타카가 기록을 위해 그리게 한 것으로 추정된다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

이 그림은 마쓰다이라 오키노카미 집안에서 제공한 가와고자부네를 그린 것이다. 가와고자부네는 통신사 일행이 요도가와 강을 따라 교토로 이동할 때 사용한 배이다. 일반적인 수송용 선박과 달리, 공식 사절단을 위해 특별히 장식되고 정비된 배로, 사행의 권위를 상징하는 역할도 하였다. 배 위 깃발에 그려진 문양은’마루노우치고세’, 즉 원 안에 다섯 개의 별이 그려진 것으로, 이는 마쓰다이리 가문의 벚꽃 문양을 의미하는 것으로 보인다. (안내문, 서울역사박물관, 2025년)

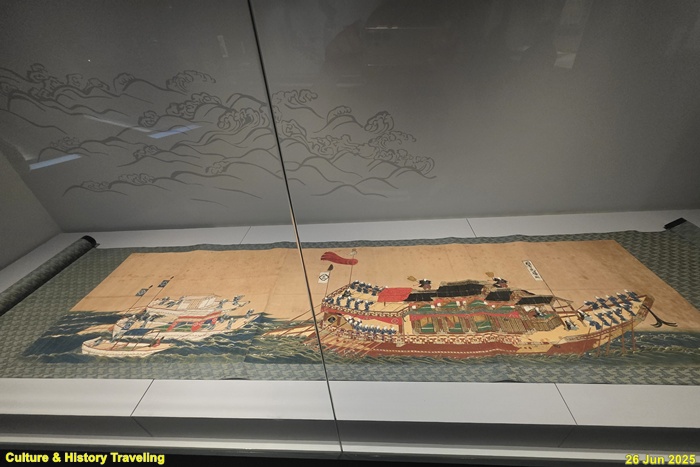

제8차 통신사행의 국서선도선國書先導船을 그린 그림이다. 통신사는 오사카에서 교토에 이르는 요도가와 강을 지날 때 일본에서 제공한 배를 타고 갔다. 그중 국서선도선은 국서를 싣고 가는 배로, 그 뒤로는 세 척의 수행선이 따랐다. 선두에 ‘국서선도선’ 이라고 쓰여진 깃발과 뒤쪽에 네 모서리가 잘린 마름모 안에 ‘三’ 자가 그려진 문장을 통해, 이 배가 분고 우스키 번(白件藩) 번주 이나바 가문(稲葉家)의 배임을 알 수 있다. 이나바 가문은 1682년과 1711년 통신사 방문 시 고자부네을 제공했다. 이나바 가문이 제공한 고자부네에는 고야가타부네(小屋形船, 선실이 있는 배), 아마도부네(雨戸船, 빗장을 닫을 수 있는 배), 셋친부네(雪隠船, 화장실이 있는 배), 고와타부네(小渡船,작은 이동선) 등 수행선이 동반되었으며, 이 그림에도 세 척의 수행선이 그려져 있다. 화면에 통신사 사행원들의 묘사는 생략되어 있고, 탑승 인원도 매우 적게 표현되어 있다. 이는 선박 자체를 강조하여 묘사하는 것에 중점을 두었음을 보여준다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

특히 교토에서 에도까지는 조선 사절단을 위해 특별히 조성된 ‘조선인가도朝鮮人街道’를 통해 이동했다. 이길은 원래 에도시대 쇼군이 통행했던 권위있는 길이었는데 조선통신사에게 이 길을 내어주면서 ‘조선인 가도’라고 불리기 되었다. 사가현 야스시(野洲市)에서 히코네시(彦根市)까지 이어지는 약 41km 길에는 ‘조선인가도’라는 이름이 붙어 있으며 여러 유적들이 남아 있다고 한다.

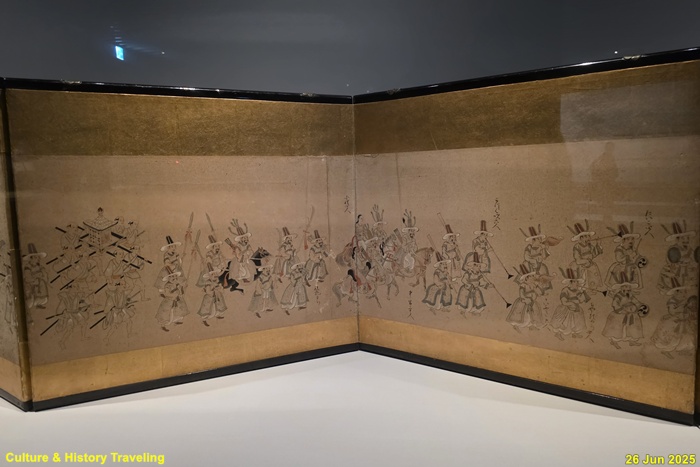

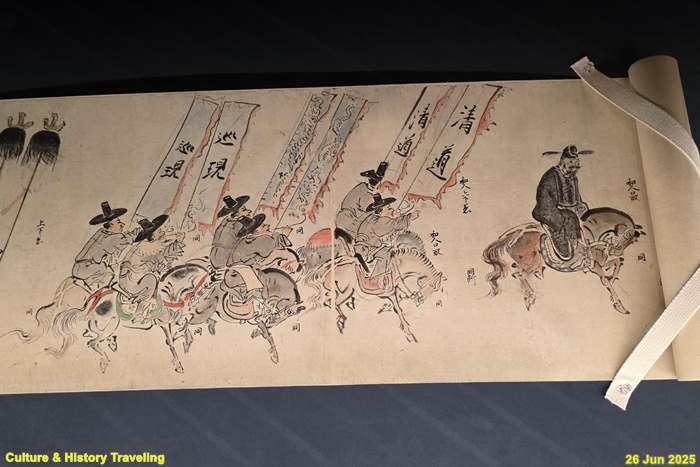

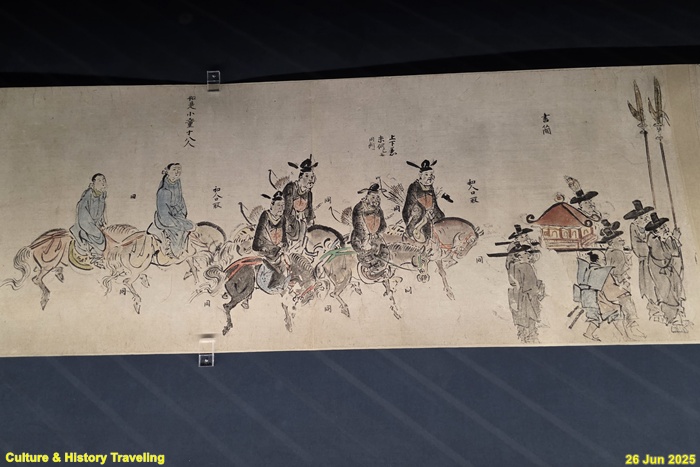

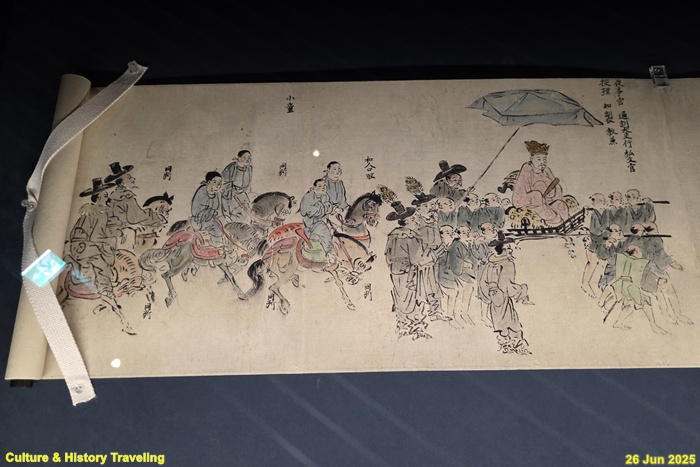

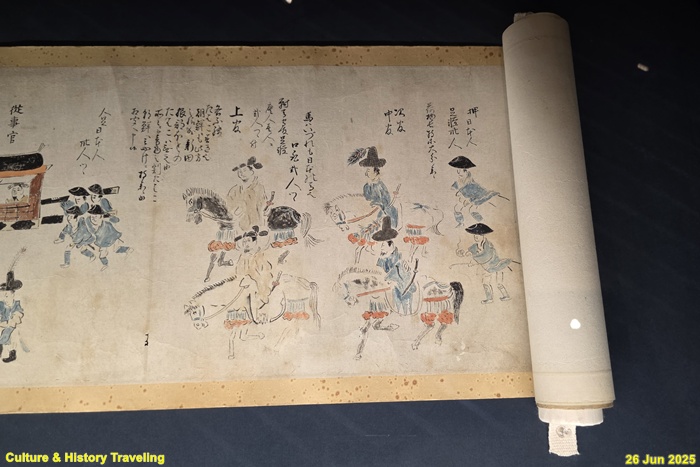

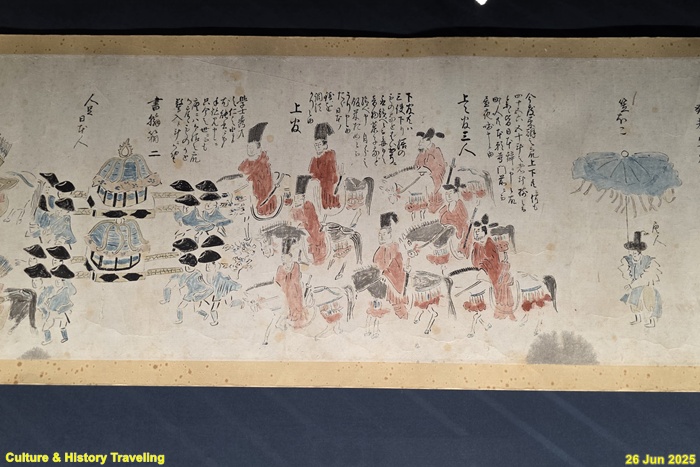

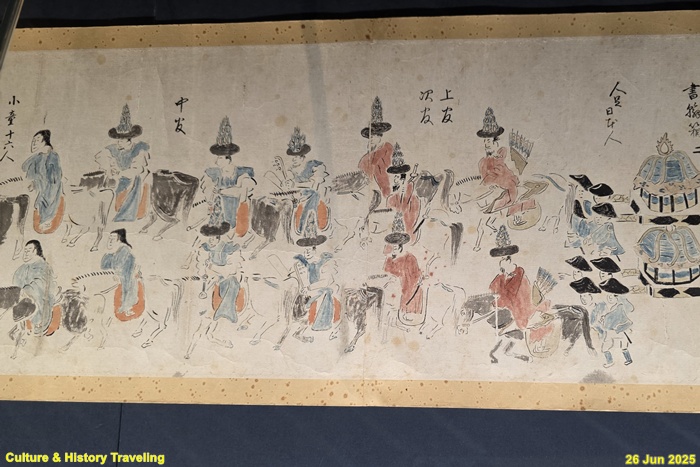

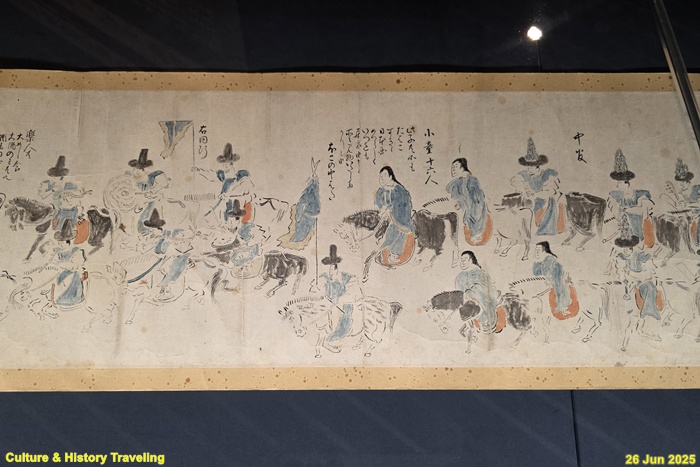

조선통신사 행렬이 에도로 입성하는 장면을 그린 그림이다. 배경은 없이 인물만 표현되어 있다. 통신사의 성격을 보여주기 위해 중요 사행원들만 표현하고 있으며 일본 우키에요 양식을 보여주고 있다.

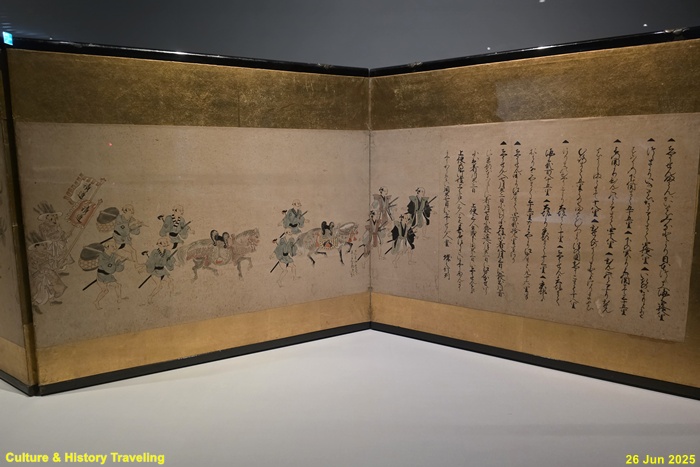

이 그림은 제7차 통신사행이 에도성에 입성하는 모습을 그린 것이다. 앞쪽에는 부산-에도 간 거리, 각 기항지 간 거리, 오사카-에도 여정 등이 기록되어 있어 통신사에 대한 정보를 제공한다. 제7차 통신사 일행은 도쿠가와 쓰나요시의 쇼군직 계승을 축하하기 위한 목적으로 총 인원 473명이 파견되었다. 행렬은 일본인 호행자를 선두로 청도기, 형명기가 이어지며, 그 뒤로 국서가 실린 가마가 따른다. 정사 윤지완, 부사 이언강, 종사관 박경후가 이름과 함께 묘사되었으며, 하관 등은 직책과 인원수만 기록되었다. 핵심 인물과 행렬 순서가 정리되어 있어 이전 도시도 병풍보다 발전된 모습을 보인다. 또한, 사행원의 복식이 중국풍이고, 소동은 우키요에 미인도 스타일로 묘사된 점으로 미루어보아 우키요에 화가에 의해 제작되었을 가능성이 크다. 삼사를 제외한 사행원들은 과장된 갓과 외모를 통해 이국적인 이미지를 강조했으며, 원래 두루마리였던 그림을 병풍으로 재구성한 것이다. (안내문, 서울역사박물관 특벼전, 2025년)

한양에서 에도로, 1만 리의 여정

한양을 출발한 통신사는 부산에서 쓰시마를 거쳐 오사카까지 바닷길로 이동했습니다. 이후 오사카에서 요도우라까지는 강을 따라 이동했으며, 요도우라에서 교토를 거쳐 에도까지는 육로로 이동했습니다. 한양에서 부산까지 약 2개월 동안 이동하며 각 지역에서 송별 연회를 거쳐 부산에 도착한 뒤, 출항 전 영가대에서 해신제를 지내며 무사 항해를 기원했습니다. 이후 배 6척에 사람과 짐을 나누어 싣고 일본으로 출발했으며, 부산으로 마중 나온 쓰시마 선단의 호위를 받아 쓰시마 섬에 입항했습니다. 이후 세토 내해의 여러 기항지를 거쳐 오사카까지 항해했습니다. 오사카에서는 조선에서 타고 온 배와 일부 인원을 남겨 두고, 일본 다이묘들이 제공한 배를 타고 요도우라에 상륙한 뒤, 육로를 통해 교토를 지나 에도에 도착했습니다. 특히 교토에서 에도까지는 조선 사절단을 위해 특별히 조성된 ‘조선인가도朝鮮人街道’를 경유하여 이동했습니다. 한양에서 에도까지의 거리는 약 5,735리

왕복 1,470리, 현재 거리로 환산하면 왕복 4,600km가 넘는 대장정이었습니다. 이처럼 통신사의 여정은 단순한 외교 사절단의 이동이 아니라, 장기간에 걸친 국가 간 외교·문화 교류의 상징적인 길이었습니다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

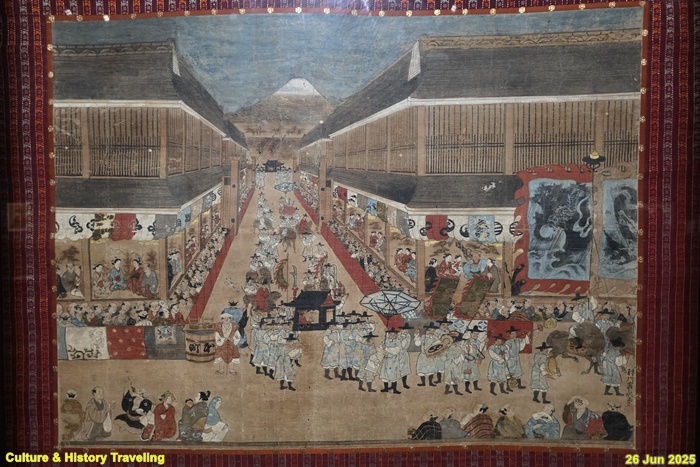

에도시대 우키요에 화가가 그린 통신사 행렬 그림이다. 후지산 봉우리를 배경으로 번화한 에도 도심 상가를 지나가는 행렬의 모습을 그렸다. 당시 조선통신사를 대하는 다양한 계층의 일본 사람들의 모습들이 표현되어 있다.

우키요에 화가 하네가와 도에이가 그린 통신사 행렬 그림으로, 에도성에서 국서 전달을 마친 후 숙소인 히가시혼간지로 항하는 모습을 묘사하고 있다. 후지산을 배경으로 2층 상점 건물의 장랑 사이를 지나는 행렬을 투시원근법을 활용한 우키요에 형식으로 그렸다. 이 같은 구도의 행렬 그림은 이후에도 많이 제작되어 유행했다. 건물 1층에는 금병풍 앞에 앉은 여성들이, 그 뒤 장막 너머로는 구경하는 남성들이 보이며, 아래쪽에는 술과 음식을 먹는 사람, 아이를 안은 어머니, 안경을 쓰고 행렬을 살펴보는 스님 등 다양한 인물이 등장해 당시 에도의 일상을 생생하게 담고 있다. 지붕 위의 고양이는 태평한 막부 시대를 상징하는 요소로 해석된다. 이 그림은 일본에서 ‘조선통신사내조도朝鮮通信使來朝買’로 불리는데, 이는 통신사를 ‘조공사절’로 보는 일본 내 일부 인식이 반영된 명칭이다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

길 위에서 피어난 만남

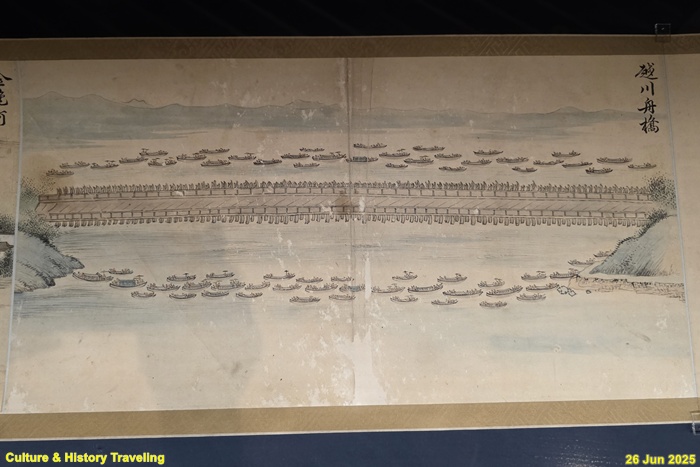

통신사는 4,600km, 약 6-11개월에 걸쳐 일본의 여러 도시를 지나며 수많은 사람들을 만났습니다. 일본에서도 통신사의 방문은 국가적으로 중요한 행사였기에 철저한 준비와 정성스러운 대접이 이루어졌습니다. 막부는 통신사가 올 때마다 약 금 100만 냥(17세기 일본 전국 농업생산의 약 3%)을 지출하며 성대하게 접대했고, 통신사가 지나가는 지역의 다이묘들에게 환대, 호위 준비를 철저히 하도록 명령 했습니다. 이를 위해 숙소를 새로 짓고, 강을 준설하며, 도로를 정비하는 등 많은 노력을 기울였습니다. 특히 사행원들이 강을 건널 때는 천여 명이 동원되기도 하였으며, 배를 연결해 만든 다리를 통해 강을 건널 수 있도록 하였습니다. 원래 이런 다리는 쇼군만을 위해 설치되었지만, 통신사에게는 특별히 허용되었습니다. 이처럼 대규모 행렬과 성대한 환영식은 일본 대중들에게 일생일대의 구경거리였습니다. 당시 일본은 쇄국으로 인해 외국과의 교류가 제한적이었기에, 통신사는 일본인들이 이국 문화를 접할 수 있는 소중한 기회였습니다. 각 지역에서 이루어진 조선인과 일본인들의 만남은 단순한 외교적 우호 관계를 넘어 문화 교류와 개인 간 사귐으로까지 이어졌습니다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

이 그림은 도쿠가와 막부 제8대 쇼군 도쿠가와 요시무네행의 회답서와 예물목록을 담은 국서함을 묘사한 것이다. 제9차 통신사는 도쿠가와 요시무네의 쇼군직 계승을 축하하기 위해 파견되었다. 화려한 채색과 문양의 국서함, 이를 다시 은궤 등에 넣는 절차, 쇼군 인장의 규격까지 구체적으로 설명하고 있어, 국서의 보관과 전달이 매우 정중하고 엄격한 절차를 따랐음을 알 수 있다. 이 기록은 국서 교환이라는 외교 의례의 중요성을 보여주는 귀중한 자료이다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

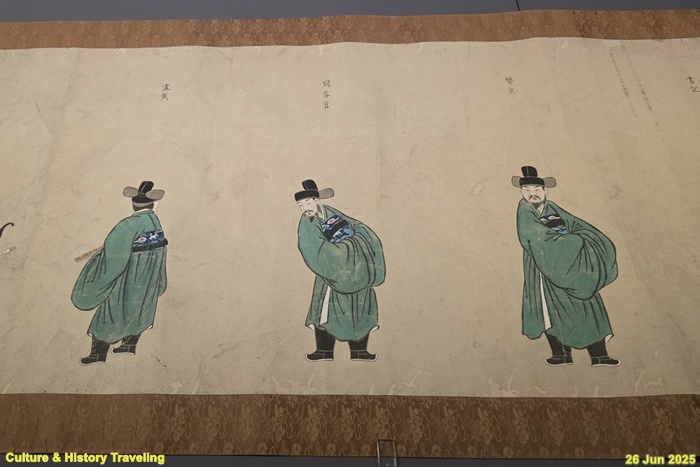

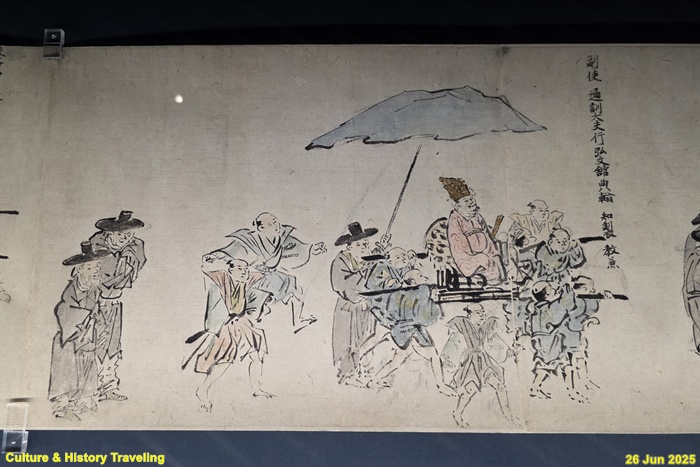

이 그림은 국서 전명식에서의 통신사 복식을 묘사한 작품이다. 신미 통신사는 마지막 사행으로, 의례 장소가 에도에서 쓰시마로 변경되어 전명식이 쓰시마 도주의 저택에서 거행되었다. 그림에는 정사, 부사, 상관, 중관, 하관, 격군 등 총 38명의 복식이 직분에 따라 자세히 그려졌다. 정사와 부사는 금관에 붉은색 조복, 상관은 사모에 단령을 착용하고 있으며, 인물들이 들고 있는 의장 및 지물도 직분에 맞게 표현되었다. 외교 의례에서 통신사의 복식은 일본인들에게 많은 관심을 받았다. ‘소중화’를 자처했던 조선의 복식은 일본인들에게도 중화 문명인 명의 제도가 남아있는 유일한 예로서 높이 평가되었기 때문이다. 이전에 사행원의 복식 그림은 문집 내에 삽화 형식으로 수록되었으나, 1811년에는 두루마리 형식의 그림으로 제작되며 더욱 정교하게 기록되었다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

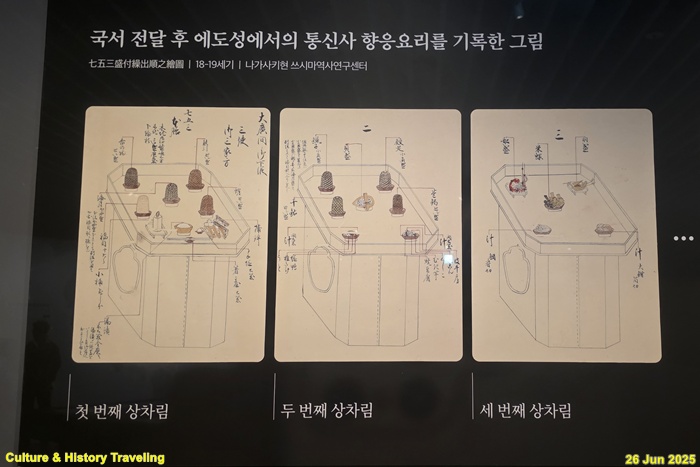

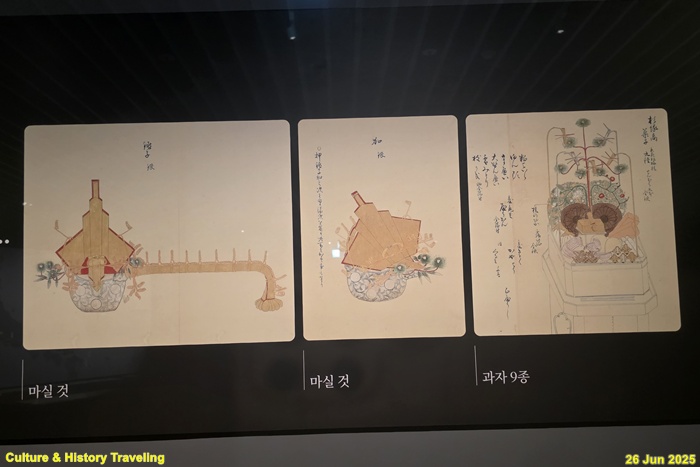

자료에 있는 상차림에서 볼 수 있듯이 조선통신사에 대한 에도막부의 대접의 상당히 융숭했음을 알 수 있다. 오늘날 볼 수 있는 일본 전통음식들과 비슷하다. 야채와 생선 위주로 구성되어 있으며 육식은 통신사 수행인원이 직접 요리를 했다고 한다.

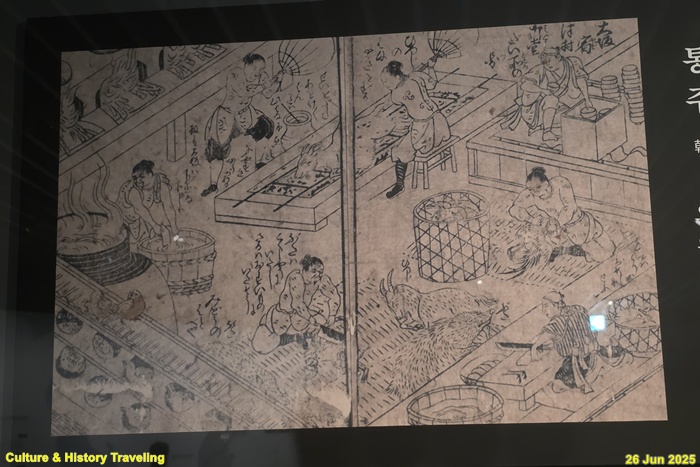

오사카에 위치한 통신사의 숙소, 키타미도北御壁에는 육식을 좋아하는 통신사 일행을 위해 넓은 주방을 특별히 설치했다. 주방의 중앙에는 큰 구이대가 설치되어 있고, 조선인이 통구이를 조리하고 있다. 오른쪽의 높은 곳에서는 일본인 요리사가 통신사의 육식 조리를 신기한 듯 보면서 그릇을 준비하고 있다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

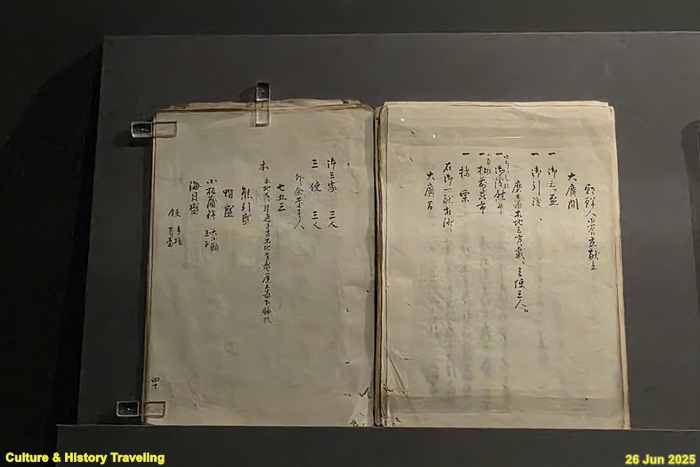

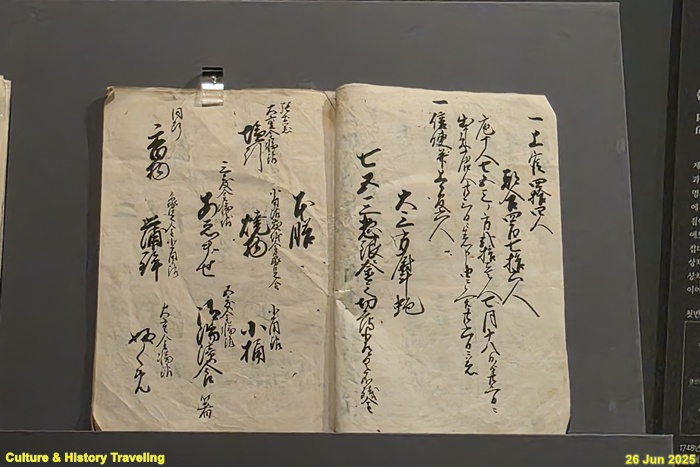

제10차 통신사 영접에 관한 기록을 모은 책으로, 주로 오사카에서 에도까지의 영접과정을 담고 있다. 오사카에서 요도우라에 이르는 가와고자부네 행렬 순서, 통신사 명부, 에도 입성 행렬, 양국의 헌상품 목록, 쓰시마번 저택 및 에도성 오히로마에서의 향응 메뉴 등이 포함되어 있다. 특히 행렬 순서를 그림 대신 글자로 도해한 점이 특징적이며, 접대와 향응 준비를 위한 자료로 보인다. 에도성 오히로마에서 국서 전달을 마친 후 받는 상차림은 그간의 향응 중 최고의 접대로, 전시 면은 삼사·고산케 접대 메뉴와 접대하는 사람들을 기록하고 있다. 상차림은 첫번째 상차림-두번째 상차림-세번째 상차림-네번째 상차림-다섯번째 상차림-끝에 내는 요리.도시락.호시노모노.과자.차의 순서로 성대하게 이어진다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

제7차 통신사행이 오사카의 숙소 히가시혼간지에 머무를 때 일본측이 준비한 향응 요리의 메뉴를 적은 것이다. 정사·부사·종사관의 삼사와 상상관 3명 등 총 6명에게는 가장 격식 있는 시치고산젠이 나갔고, 나머지 수행원들 에게도 직위에 따라 요리가 제공되었다. 오사카는 통신사 여정에서 최대의 향응 장소 중 하나였다. 책에는 시치고산젠에 해당하는 첫 번째 상차림, 두 번째 상차림, 세 번째 상차림 등의 메뉴가 차례대로 수록되어 있다. 소금에 절인 생선, 채소절임 및 어묵, 국물, 문어, 해파리, 날개요리 등의 요리가 포함되어 있다. 이를 통해 채소와 어패류 등을 주재료로 하고, 의례용으로 화려하게 장식하여 제공했음을 알 수 있다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

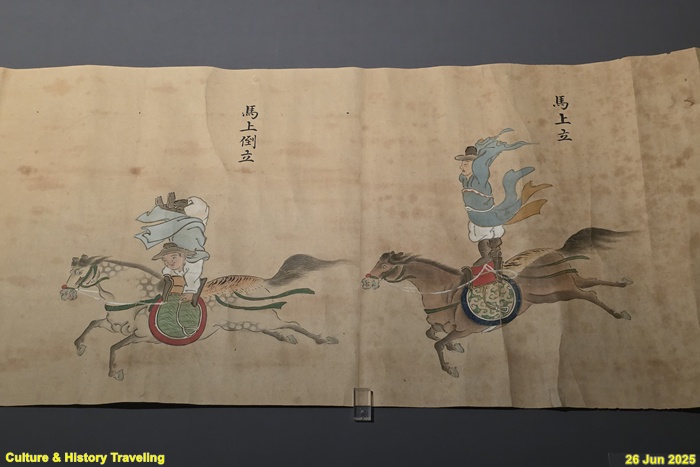

마상재(馬上才)는 일본 사람들이 좋아했던 행사로 3대쇼군 도쿠이에미쓰의 요청으로 시작되었다. 말을 타고 하는 무예·곡예를 말하며, 고려 말부터 조선 시대까지 군사 훈련과 궁술, 기예의 일부로 행해졌다. 전투 상황에서 기동성과 전투력을 높이기 위한 실전적 무술이었으나, 점차 의례와 외교 사행에서 공연 성격으로도 보여졌다. 일본의 기마술과 달리 곡예적 요소가 강했기 때문에 인기가 있었다.

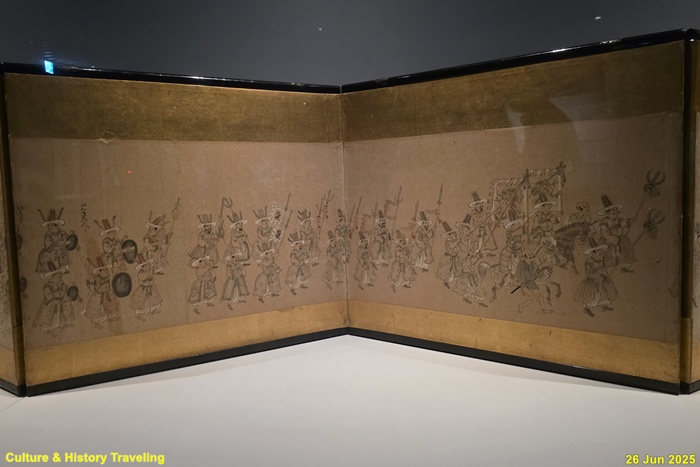

이 그림은 통신사 파견 시 에도에서 공연한 마상재馬上를 묘사한 것이다. 조선은 예로부터 기마술이 발달했으며, 이를 좋아한 3대 쇼군 도쿠가와 이에미쓰의 요청으로 1636년부터 마상재 기마수들이 통신사 사행에 동행하게 되었다. 마상재는 에도성 내에서 공연되었으나, 영천과 쓰시마에서 예행 연습을 하기도 했다. 쇼군을 비롯해 다이묘에서 서민들까지 모두가 보고 싶어하는 공연이었다. 이를 위해 기마수를 통신사보다 먼저 파견하기도 했고, 에도성 내에 조선마장까지 건립할 정도로 관심이 높았다. 1682년 기록에서 마상재는 8종류였으나, 이 그림에는 여섯 가지 장면이 표현되어 있다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

국왕의 뜻을 전하다: 전명의 傳命儀

통신사의 가장 주요한 임무는 조선 국왕의 국서를 도쿠가와 쇼군에게 전달하고, 이에 대한 답서를 받고 돌아오는 것입니다. 이는 중국과의 사대 외교에서는 없었던 동등한 외교 의례였습니다. 12회의 방일 중 교토에서 국서를 교환한 1617년과 쓰시마에서 약식으로 국서를 교환한 1811년을 제외하고는 모두 막부가 있는 에도에 가서 쇼군을 만나고 국서를 교환했습니다. 이 때문에 통신사 사행원들은 외교의례와 향응에 대응하기 위해 오랜 시간 에도에 머물렀습니다. 공식 의례인 만큼 에도성으로 향할 때는 이전의 여정과 달리 공식 의례용 복식을 입고 조선에서 준비해 온 가마를 탔으며, 사행원이 직접 국서 가마를 메고 행진했습니다. 에도에서는 전명의뿐만 아니라 각종 연회, 공연이 펼쳐졌으며 일본인들에게 인기 있었던 ‘마상재馬上才’도 공연했습니다. 막부는 먼 타국에서 온 사절단을 극진히 환대하며 외교적 정성을 보였습니다. 그러나 이는 단순한 예우를 넘어 다이묘들의 충성을 확보하고 막부의 권위를 강화하려는 정치적 목적도 있었습니다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

조선통신사는 외교 협상과 국서 교환, 무역적 성격도 있었으나, 1811년 사행은 사실상 형식적 외교 의례와 문화 교류가 중심이 되었으며 그 이후 통신사는 파견되지 않았다. 이는 조선 내부의 재정적 부담과, 일본 국학의 대두로 외교관계의 변화, 조선의 대외정책 위축 등이 복합적으로 작용했다. 또한 19세기 이후 서양 세력이 동아시아에 진출하면서 중국 중심의 외교 체제가 붕괴되는 전환점이 되었다.

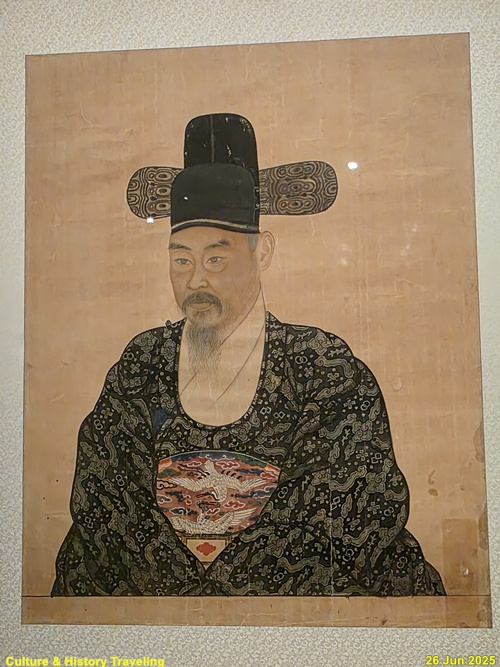

마지막 통신사행의 정사 김이교의 초상이다. 마지막 통신사행은 에도가 아닌 쓰시마에서 역지통신 형식으로 진행되었다. 사행 규모가 축소되어 정사와 부사만 파견되었으며, 의례도 간소화되었다. 김이교는 쓰시마에서 막부 유관이자 주자학자있던 고가 세이리와 교유하미 학문적 교류를 나뉬다. 일본은 18세기 후반 이후 주자학을 다시 중시하게 되었는데, 고가 세이리는 <퇴교서초>를 김이교에게 증정하며 학문적 소통을 이어갔다 (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

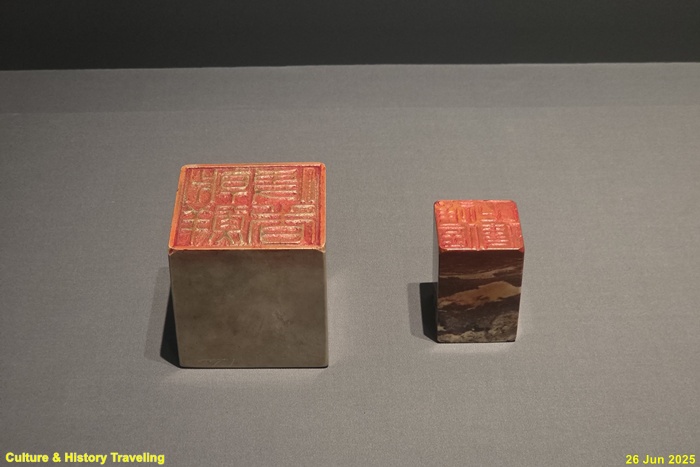

마지막 통신사행의 정사 김이교가 외교 업무에 사용한 인장이다. ‘조선사자’는 국왕의 대리인을, ‘통신정사’는 통신사의 최고 책임자를 의미한다. 원래 조선의 관인은 철로 만든 인장이지만, 이 인장은 통신사행에서 사용한 인장을 국가에 반납하기 전, 사행을 기념해 벽옥으로 모각한 것이다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

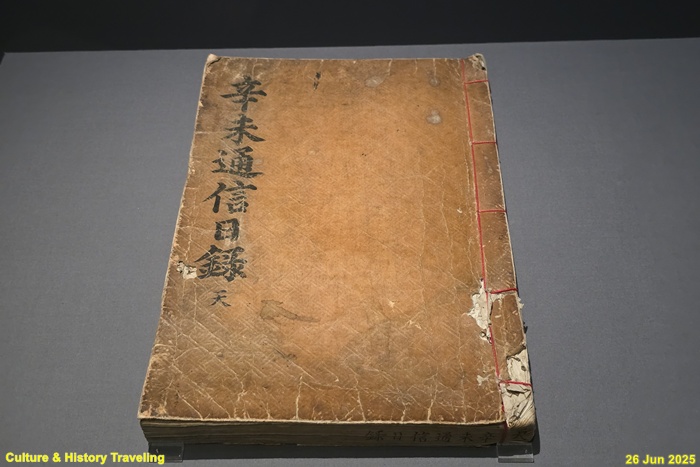

김이교가 마지막 통신사행 후 작성한 외교 일지로, 천·지·인 3권으로 구성되어 있다. 1809년 8월 27일 사전 협상부터 국서 전달과 귀환까지 약 190일간의 기록을 담고 있다. 구체적으로 경상감사와 동래부사 등 대일외교 일선을 담당하는 지방관의 보고, 예조와 비변사에서 이에 대해 논의하고 처리한 내용, 사행단의 정원 설정과 임명 과정, 각종 물건의 배정 과정, 한양에서 부산까지의 이동 경비 부담, 일본과 주고받는 예단의 수량 등의 내용이 수록되어 있다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

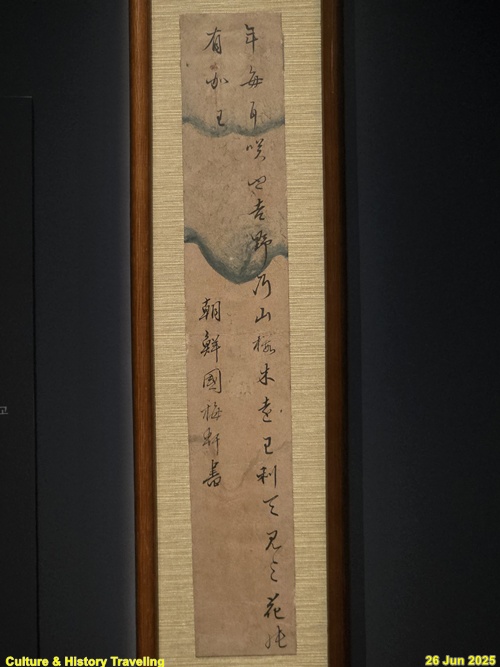

마지막 통신사행의 왜학상통사 변무규가 쓴 와카 작품이다. 와카는 일본의 대표적인 정형시로 변문규가 이를 직접 쓴 것을 통해 그의 일본어 실력을 짐작할 수 있다. 상통사는 역관 중 당상역관 다음 지휘로, 단순한 통역뿐만 아니라 외교 실무에서도 중요한 역하를 맡았다. 변문규는 1809년에도 당상역관 원희순 등과 함께 쓰시마를 방문해 통신사 파견 협상을 진행하고 들어온 바 있다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

마지막 사행, ‘통신’그후

1811년 신미 통신사를 끝으로 조선과 일본의 통신사 외교는 막을 내렸습니다. 에도가 아닌 쓰시마까지만 와서 외교를 진행하는 ‘역지통신’을 끝으로, 더 이상 파견은 이루어지지 않았습니다. 이는 서구 열강의 동아시아 진출로 인한 국제 질서 급변, 막부의 재정 악화와 조선에 대한 인식 변화가 맞물린 결과였습니다. 조·일 양국이 구축한 평화적 교린 관계는 시간이 지나며 조선의 통신사 파견에 대한 회의론, 일본 내 조선에 대한 멸시 의식이 강해지면서 쇠퇴했습니다. 마지막 사행인 신미사행은 규모가 축소되고 의례도 간소화되었지만, 시문과 서화 교류는 여전히 활발했습니다. 심지어 공식 사행이 없던 시기에도 서로의 문화를 항한 관심은 이어졌습니다. 이후 통신사 재개를 위한 논의는 계속되었지만, 새롭게 들어선 메이지 정부가 근대 이전의 외교 방식을 거부함에 따라 200년간 이어진 대등한 교린 관계는 완전히 무너졌습니다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

제11차 통신사행 정사 조엄이 일본을 다녀와 기록한 사행록이다. 1763년 8월부터 11개월간의 여정을 매일 기록했으며, 서문은 서기 성대중成大中(1732-1809)이 작성했다. 조엄은 대일외교 전문가로, 사행원의 구성과 선발에 신중을 기하며 국위를 선양하려 했다. 또한, 쓰시마에서 직접 본 고구마 종자를 가져와 재배법을 익히고, 주교·수차의 원리를 연구하는 등 일본의 산업·기술에도 관심을 가졌다. 당시 조선인의 일본 인식과 외교관의 고민을 살필 수 있는 중요한 자료로 평가된다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

제9차 통신사행 제술관이었던 신유한이 일본을 다녀와 기록한 일기 형식의 사행록으로, 박지원의 <열하일기>와 함께 대표적인 사행문학으로 꼽힌다. 서얼 출신이었던 신유한은 탁월한 문장과 시 재능으로 제술관에 선발되었다. 1682년 신설된 제술관은 일본 문사들과 필담을 나누고 시문을 창화하는 역할을 맡았다. 이를 통해 통신사 교류에서 필담의 중요성이 점점 커졌음을 알 수 있다. 이 책에는 일본의 풍경, 풍속, 승려들과의 필담, 인물평 등이 담겨 있는데, 특히 학문·문화·관습에 대한 깊이 있는 통찰이 돋보인다. 이러한 분석과 기록은 박지원, 이덕무, 정약용, 이규경 등 일본에 관심이 컸던 실학자들에게 영향을 주었다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

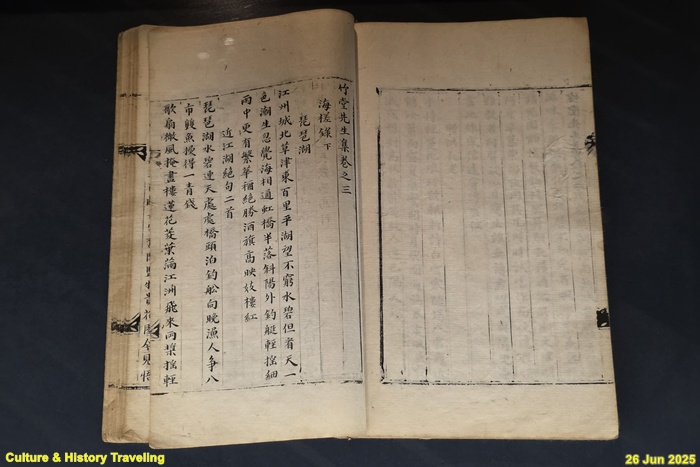

제7차 통신사행의 자제군관으로 일본에 다녀온 홍세태의 시문집으로, 이 책에는 일본에 갔을 때 쓴 기행시가 수록되어 있다. 중인층이었던 홍세태는 신분적으로 제약이 많았지만, 문장에 재주가 있어 여러 사대부·문인들과 교류했고 위항문학의 발전에도 큰 역할을 하였다. 1675년 을묘식년시에 한학관으로 뽑혀 이문학관에 제수되었다. 홍세태는 사행 당시 44명의 일본 문인과 시문을 창화했고, 당시 사귀었던 히토미 가쿠잔과의 오랜 우정은 후에 조선과 일본의 문사들 사이에서 미담으로 회자되었다. 당시의 그리움을 못 잊어 29년 후, 1711년의 통신사행 편에 편지를 전달하였다. 긴장된 외교의 이면에 문사들 개인 간의 진실된 마음의 교류를 엿볼 수 있다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

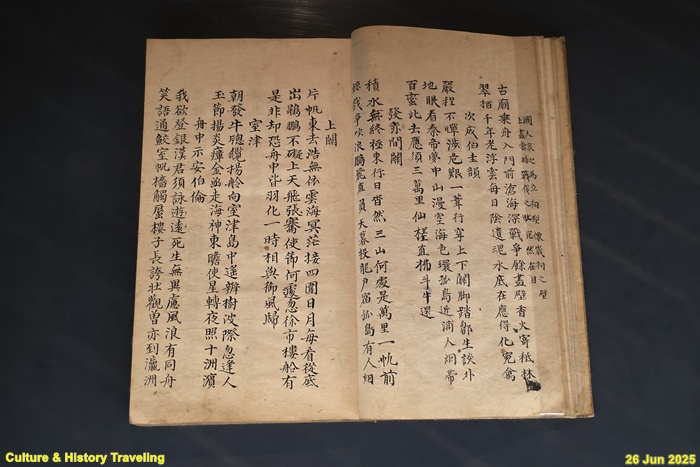

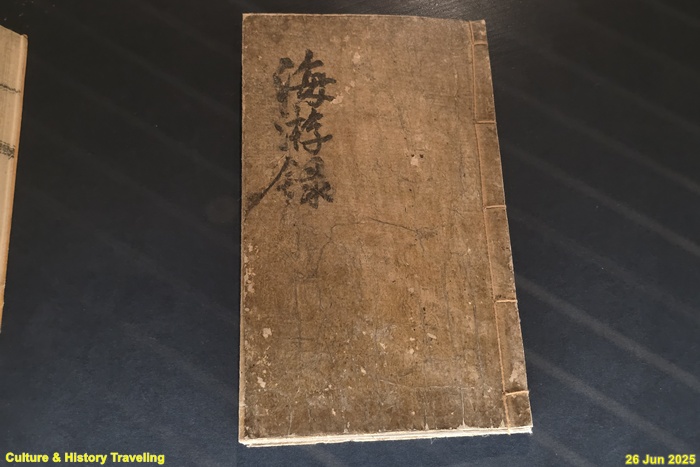

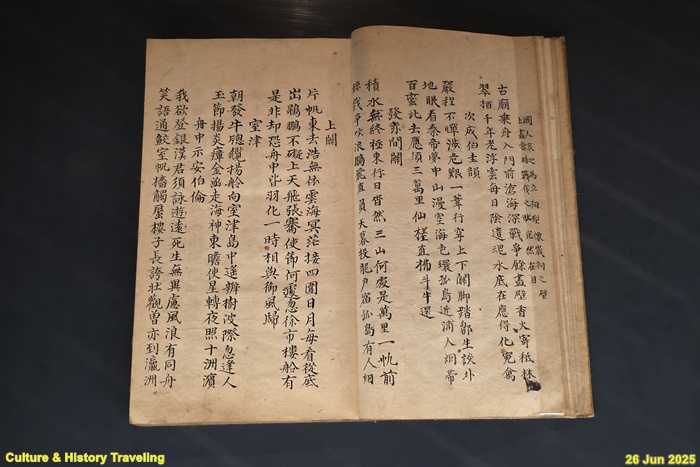

제5차 통신사 종사관이었던 죽당 신유의 시문집이다. 신유는 청나라 심양, 연경, 북경, 일본 에도를 방문하며 국제적 감각을 익힌 인물이다. 제5차 통신사는 도쿠가와 이에쓰나의 탄생을 축하하기 위한 목적으로 총 477명의 인원이 파견되었다. 책 중 <해사록>이 통신사 기록에 해당한다. 같은 고령 신씨 가문의 신숙주가 일본에 통신사 서장관으로 다녀온 업적은 신유에게도 영향을 미쳤다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

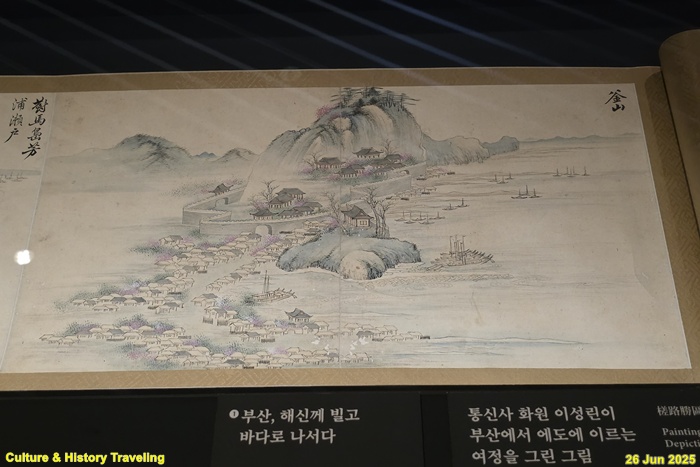

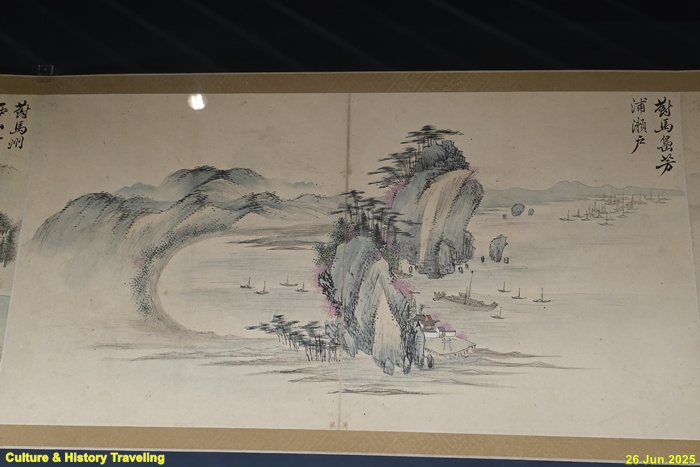

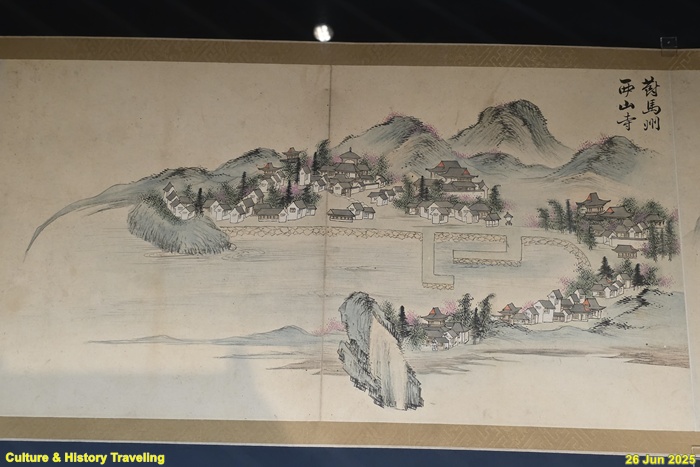

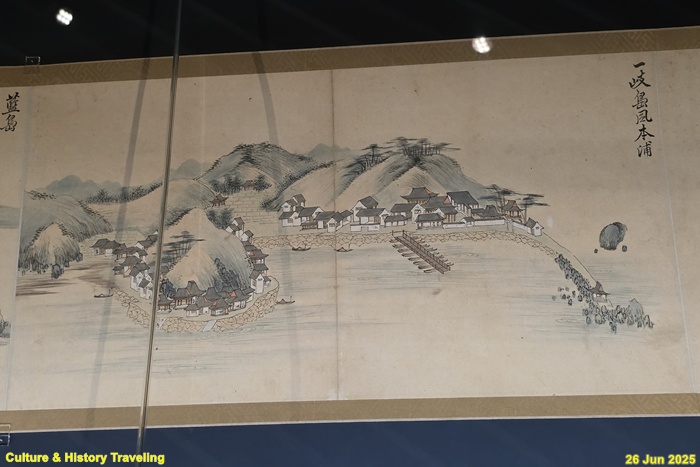

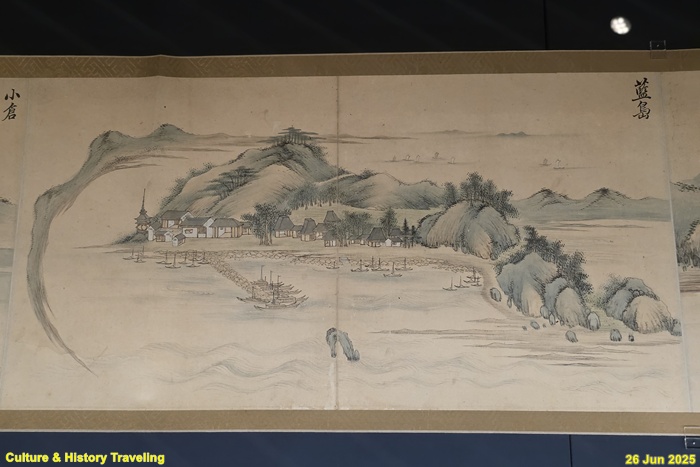

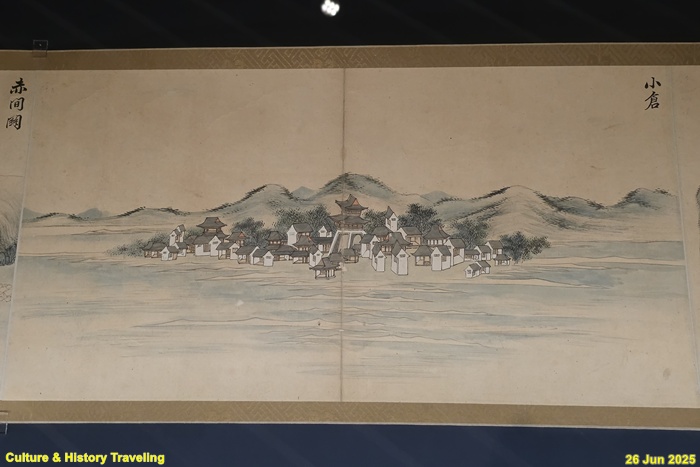

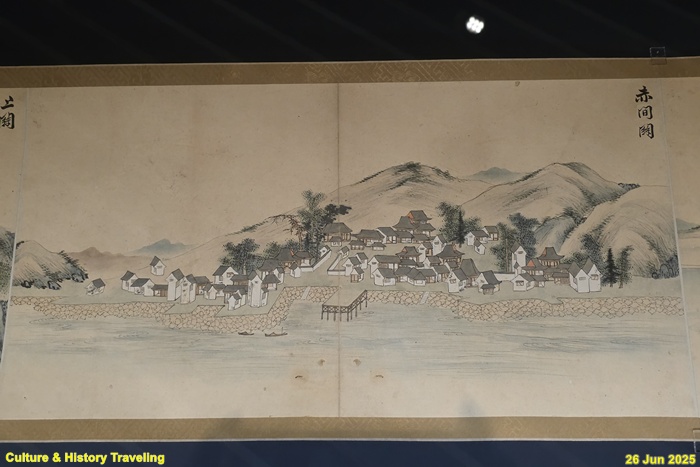

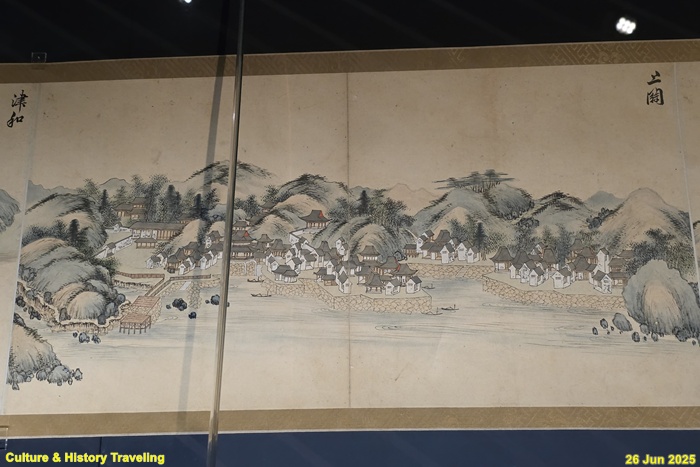

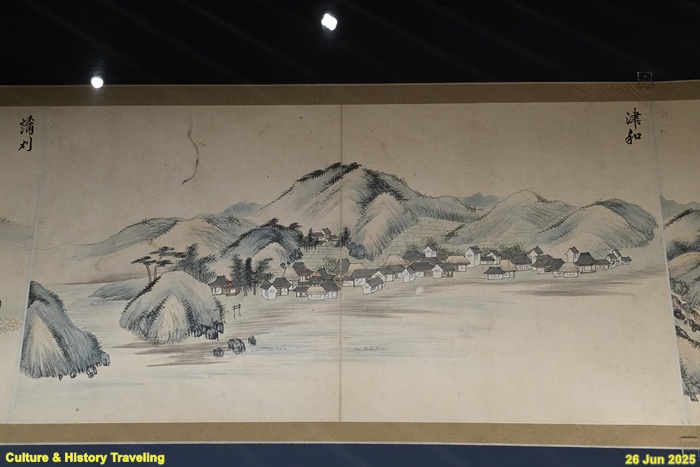

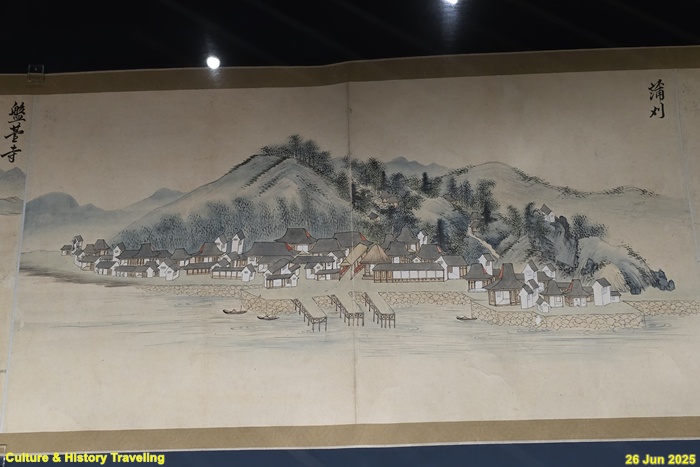

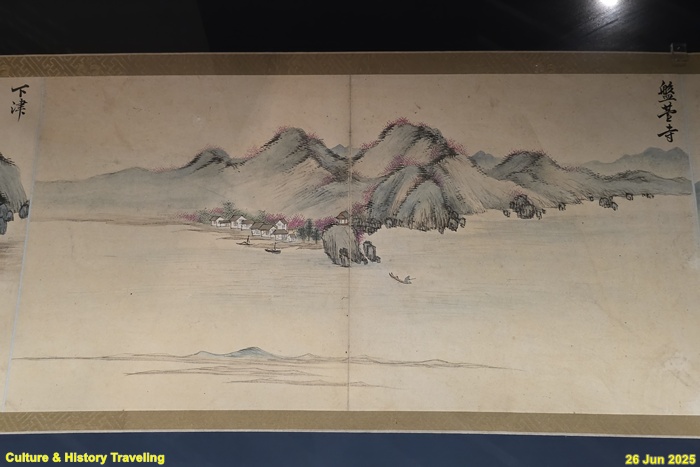

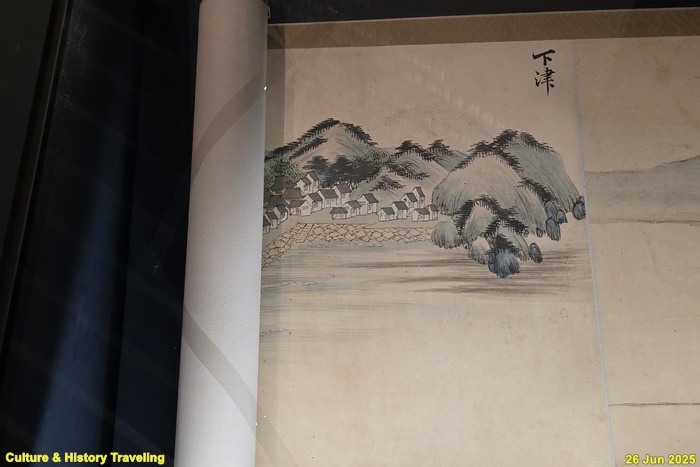

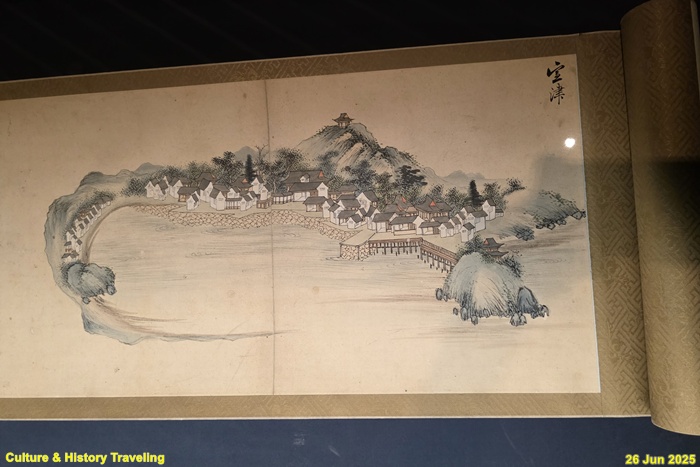

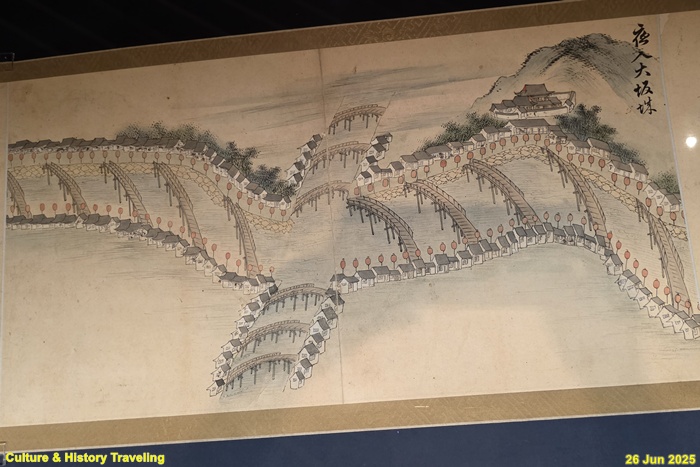

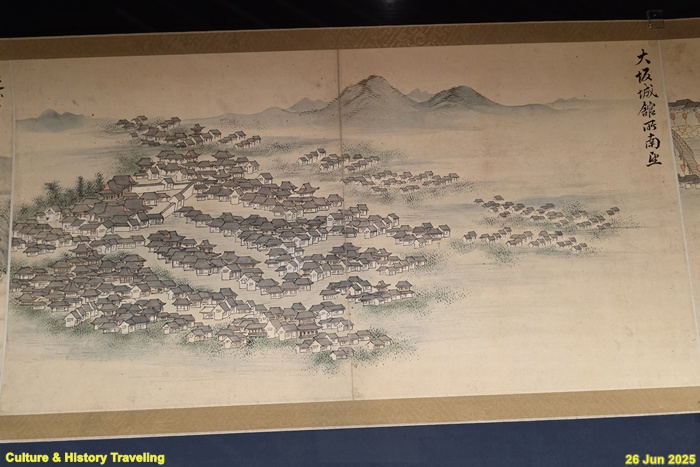

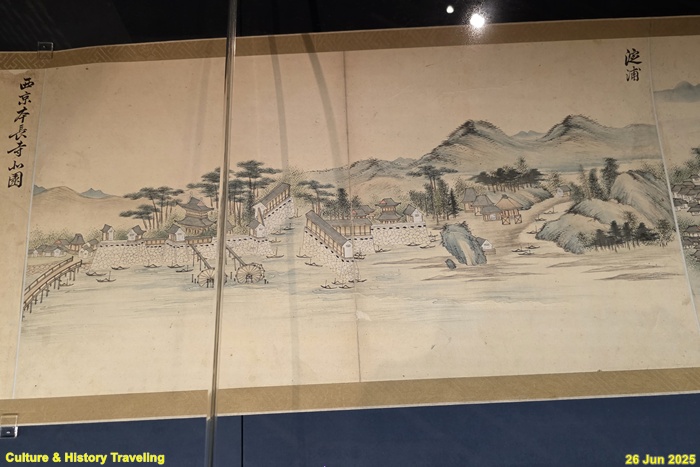

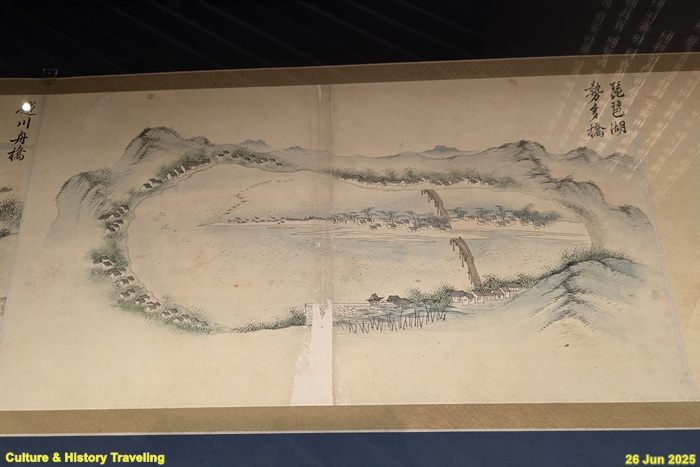

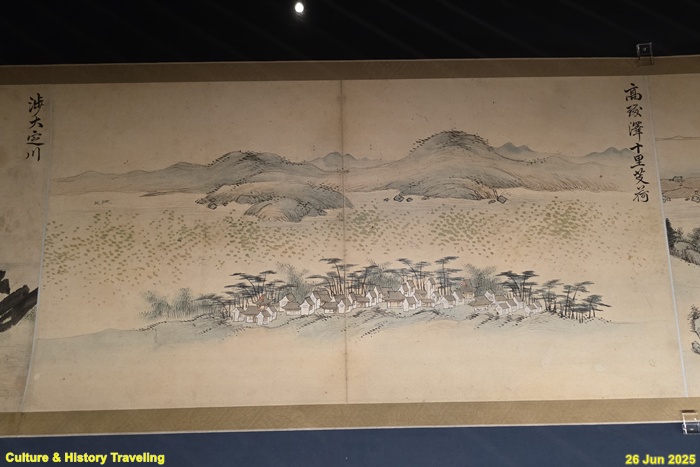

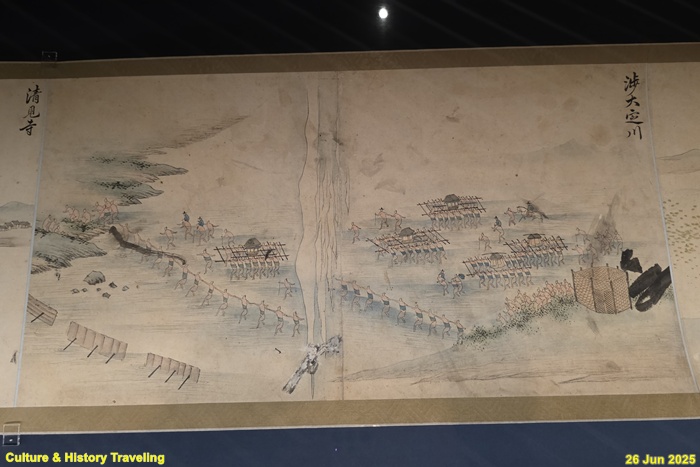

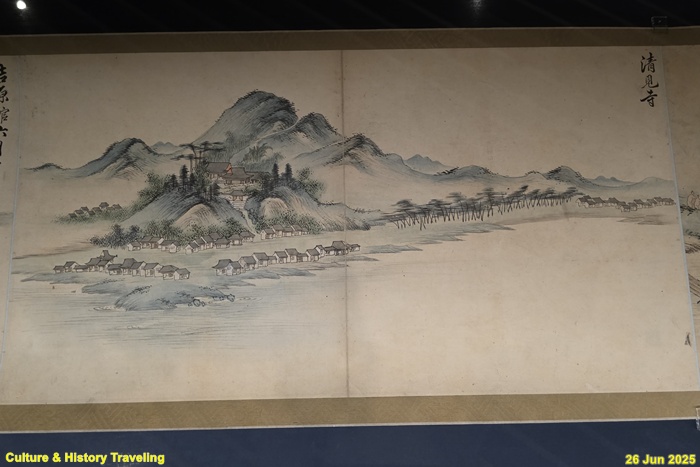

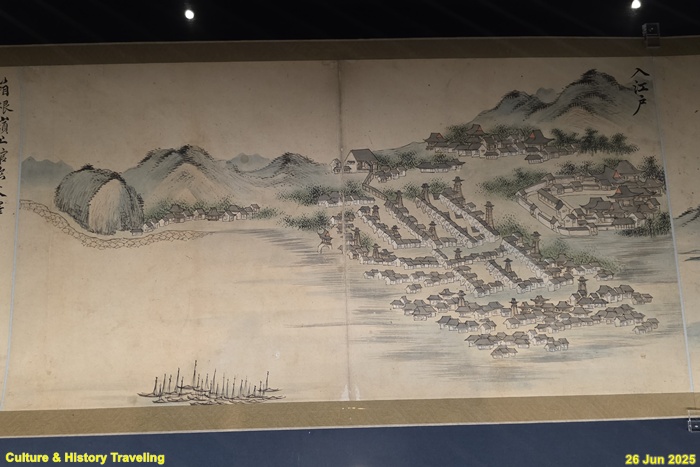

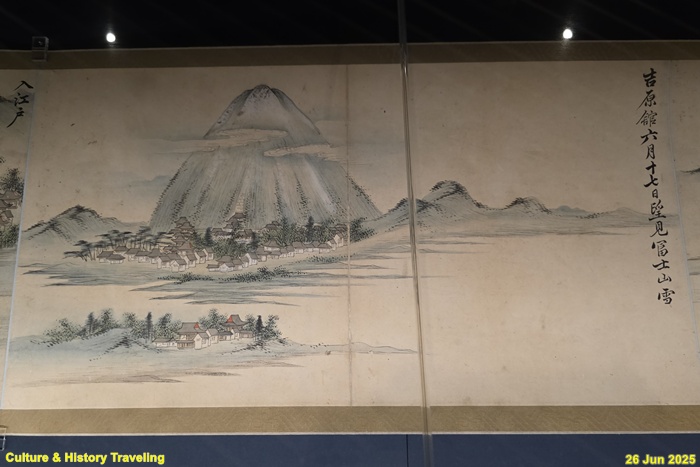

사로승구도(槎路勝區圖卷)는 조선 후기 화가 이성린이 그린 것으로 전해지는 그림이다. 통신사 일행이 부산을 출발하여 에도에 이른 여정 가운데 바닷길에서 본 30곳의 아름다운 풍경을 담고 있다. 전통적인 사수화 기법으로 바통으로 하면서도, 통신사의 목적에 걸맞게 이국적인 일본의 풍경을 사실적으로 표현하고 있다. 통신사 여정의 주요 기항지인 쓰이마, 이키섬, 아이노시마섬, 시모노세키, 오사카, 교토, 비와호, 하코네 등의 풍경을 담고 있다. 지금 현재의 모습과 당시를 비교하면서 상상하는 재미가 있는 그림이다.

1번째 그림은 통신사 바닷길이 출발하는 부산진성의 모습을 그렸다. 화면은 부드러운 필치와 옅은 채색을 사용하여 평화롭고 서정적인 분위기를 자아내고 있다. 도화서 화원의 높은 수준을 엿볼 수 있다.

쓰시마 요시우라 해협(対馬島芳浦瀬戸)은 쓰시마의 아소만(浅茅湾)으로 들어가는 남쪽 입구에 자리한 좁은 해협이다. 부산항을 출발한 조선통신사 일행은 쓰시마에 도착하여 가장 먼저 요시우라 항에 정박했다.

쓰시마 세이잔지(西山寺)는 조선통신사 공식 관소 역할을 했던 절이다. 조선과 에도 막부 사이의 외교 문서를 교환하거나, 쓰시마 번(對馬藩)의 영주가 통신사를 맞이하는 공식 행사도 서산사에서 진행되었다.

이키도 카자모토우라(一岐島風本浦)는 대마도와 후쿠오카 사이에 있는 작은섬인 이키섬에 있는 항구이다. 일본 본토 진입전 마지막으로 머물렀던 중간 기착지이다.

아이노시마(藍島)는 기타큐슈시 고쿠라(小倉) 앞바다에 있는 작은 섬이다. 아름다운 경치와 고립된 지리 때문에 신선의 섬으로 불렸습니다. 지금은 고양이 섬(猫の島)으로 유명한 곳이다.

고쿠라(小倉)는 규슈 북부 기타큐슈ㅣ에 우치하고 있다. 혼슈와 규슈를 잇는 간몬해협(關門海峽)에 위치하고 있어 전략적 요충지였다. 에도시대에는 고쿠라번(小倉藩)의 중심지였다. 통신사가 일본 본토를 처음 상륙하는 곳 중 하나였다. 이곳에서 번주의 영접을 받거나 막부의 지시를 전달받는 외교적 절차가 이루어졌다. 이곳을 출발하여 세토 내해를 통해 오사카로 이동했다.

아카마가세키(赤間關)는 간몬해협에 있는 항구도시로 규슈의 고쿠라와 마주하고 있다. 시모노세키의 옛이름이다. 에도시대에는 막부 직할 항구로 조선통신사를 비롯한 해외 사절단이 반드시 거쳐가는 길목이었다.

가미노세키(上關)는 야마구치현 남동부 세토내해 연안에 위치한 작은 항구이다. 시모노세키(下關)와 짝을 이루는 지명으로 세토 내해의 관문 역할을 했다. 외국과의 교역과 사절 왕래를 감시하는 해관(海關) 역할을 했다. 지금도 일본의 아름다운 명소로 유명하다고 한다.

츠와(津和)는 야마구치현 가미노세키초(上関町)에 속한 작은 항구마을이다. 세토 내해(瀬戸内海)에 접한 이곳은 오늘날 조용한 어촌의 모습을 하고 있지만, 조선통신사의 여정에 있어 중요한 기착지 중 하나였다.

카마가리(蒲刈)는 히로시마현(広島県) 오노미치시(尾道市) 인근의 작은 섬이다. 세토 내해 항로를 따라 오사카로 가는 길목에 있다. 에도시대에는 배들의 휴식과 보급 등을 관리하는 작은 섬으로 활용되었다. 풍경이 아름다워 그림이나 기록에도 간간이 등장한다.

반다이지(盤臺寺)는 히로시마현(広島県) 미하라시(三原市) 인근에 위치한 사찰이다. 에도시대에 세토 내해 주변의 절들은 항로 안전과 배들의 기도처로 기능했다. 실질적인 숙박지라기보다는 항로상의 기점 및 경관 포인트로 기능했다. 사찰 자체는 남아 있지않고 기록으로만 남아 있다.

시모츠(下津)는 와카야마현(和歌山県) 구시가지 인근의 항구 마을이다. 에도시대, 세토 내해를 따라 오사카로 향하는 조선통신사와 일본 내 무역선의 중간 정박지였다.

무로쓰(室津)는 효고현(兵庫県) 타이시초(太子町)에 위치한 옛 항구 마을이다. 세토 내해(瀬戸内海) 연안의 천연 항만으로, 고대부터 중국·한반도·규슈 방면을 잇는 교역과 외교의 거점이었다. 에도 시대에는 고시키마이(五穀米, 쌀·콩·밀 등)와 해산물, 목재, 소금 등을 거래하는 상업항으로 번성했다.

운하와 다리가 많은 오사카의 특징을 잘 보여주고 있는 그림이다.

요도우라(淀浦)는 오사카 요도가와(淀川) 하구에 있던 옛 포구를 말한다. 교토와 오사카를 잇는 대표적인 수로로 내륙에서 강을 따라 내려온 배가 마지막으로 정박하던 곳이다. 조선통신사는 이곳에서 상륙하여 육로를 통해 에도로 이동했다. 수로에서 물을 끌어올리는 수차가 인상깊었던 것으로 보인다.

혼코쿠지(西京本長寺)는 에도시대 교토의 주요 숙소 중 하나로 현재 교토 호텔과 니시혼간지 주차장이 있는 곳이라고 한다. 이곳에 관련 표지석이 세워져 있다고 한다.

‘비와호 세타 다리(琵琶湖勢多橋)’는 오쓰시(大津市)에 위치한 세타노카라하시(瀬田の唐橋)라 한다. 이 다리는 비와호로 흘러드는 세타강(瀬田川)에 걸쳐 있으며, 예로부터 교토로 들어가는 군사적, 교통적 요충지로 여겨졌다. 다리를 건넌 통신사 일행은 ‘조선인가도’를 통해 다음 목적지로 향했다.

긴세츠강(金絶河)은 나고야가 있는 아이치현에서 이세만으로 흘러드는 큰 강이다. 긴세츠강 지나면 타카츠연못(高琢澤)이 있었던 것으로 보인다.

월천주교(越川舟橋)는 시즈오카현에 위치한 오이강(大井川)에 설치되었던 임시 부교라 한다. 오이강은 유속이 빠르고 수량이 많아 다리를 영구적으로 건설하기 어려웠습니다. 평상시에는 인부들이 직접 사람이나 가마를 메고 강을 건너는 ‘카와고시(川越)’라는 독특한 방식으로 도강이 이루어졌다. 그러나 쇼군이나 조선통신사와 같은 최고위급 사절단에는 배를 띄워 주교(舟橋)를 설치하였다고 한다.

인부들이 사람이나 가마를 메고 오이강을 건너는 ‘카와고시(川越)’ 장면을 표현하고 있다.

세이켄지(清見寺)는 시즈오카현 시즈미구에 있는 사찰이다. 바닷가를 바라보는 언덕에 위치하여 경치가 뛰어나 많은 사람들이 찾았던 곳이라 한다. 조선통신사가 에도(江戸)로 향하는 길에 이곳에서 숙박하거나 시를 남긴 기록이 있다.

가나가와현 하코네정(箱根町)에 있는 고개는 에도와 교토를 연결하던 도로중 험준한 산길에 위치하고 있다. 도카이도(東海道)에서 가장 험한 관문이었으며 검문이 철저했다고 한다.

요시와라(吉原館)는 에도 있었던 유곽 이름이다. 통신사 숙소로 사용되었던 센소지(浅草寺) 부근에 있었다고 한다.

이 그림은 제10차 통신사의 여정을 30장면으로 나누어 그린 그림이다. 통신사가 부산에서 에도까지 가는 동안 머문 기항지와 일본의 명승지, 인상적인 순간들을 담았다. 수행화원 이성린이 그린 것으로 추정되며, 현재는 두 권으로 나뉘어 있다. 상권은 해로 여정의 풍경을, 하권은 육로 여정의 다양한 장면을 담고 있다. 특히 이 그림은 사행의 과정과 풍경을 상세히 묘사한 유일한 작품으로, 한국과 일본의 다른 통신사 그림과 차별된다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

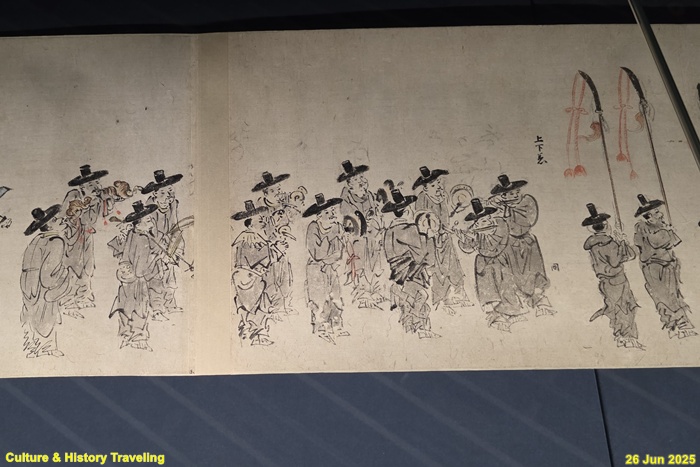

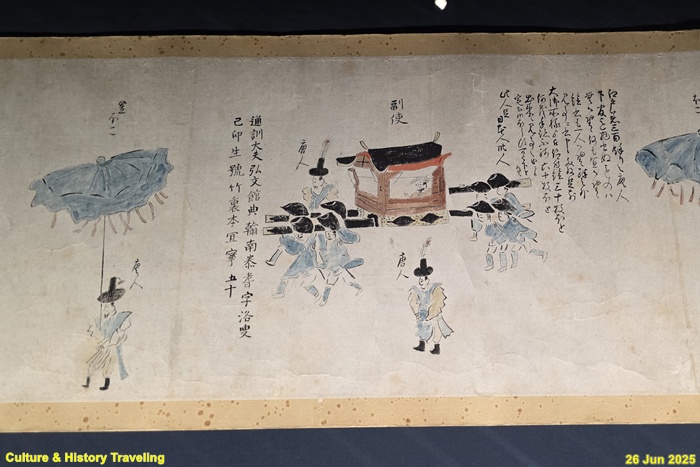

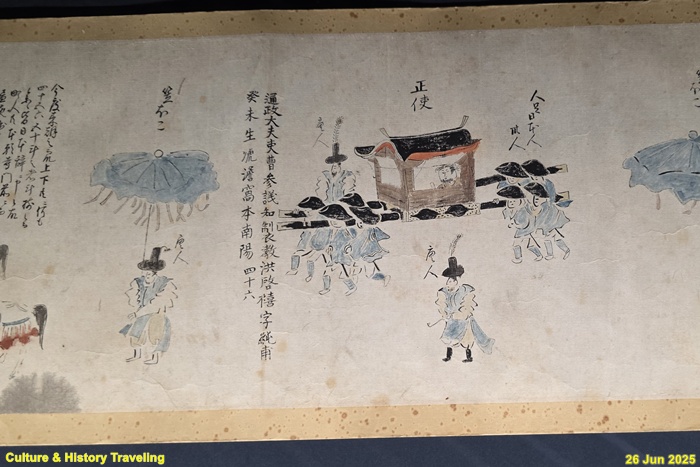

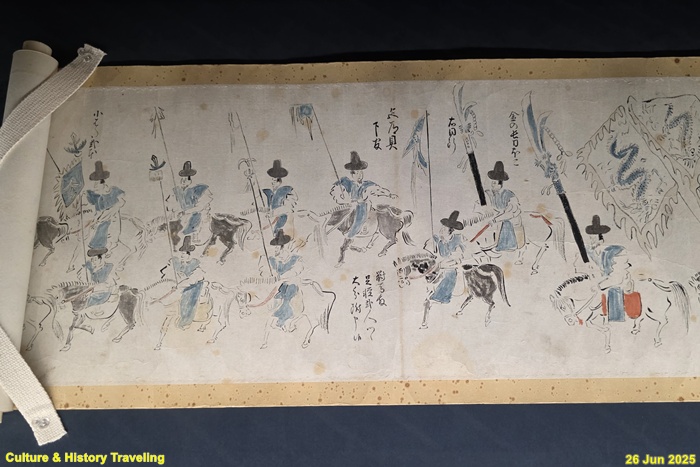

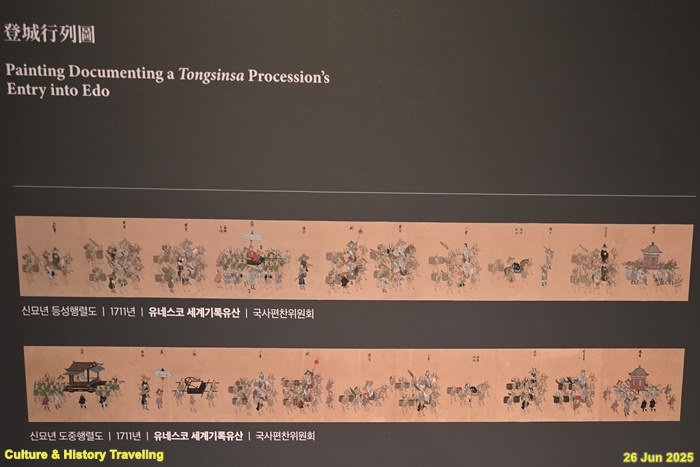

등성행렬도는 국서를 에도성에 전달하는 장면으로, 사행원의 복식·가마·국서 가마 수행 방식에서 다른 행렬도와 구분된다. 삼사는 이동 시 간편복을 입지만 에도성 입성 시에는 금관조복을 입고 홀을 들며, 가마도 일본식에서 조선식 평교로 바뀌고 국서 가마도 조선인이 수행한다. 실제 그림에서는 정식 등성행렬과 다른 행렬 모습이 혼재되어 표현되고 있다.

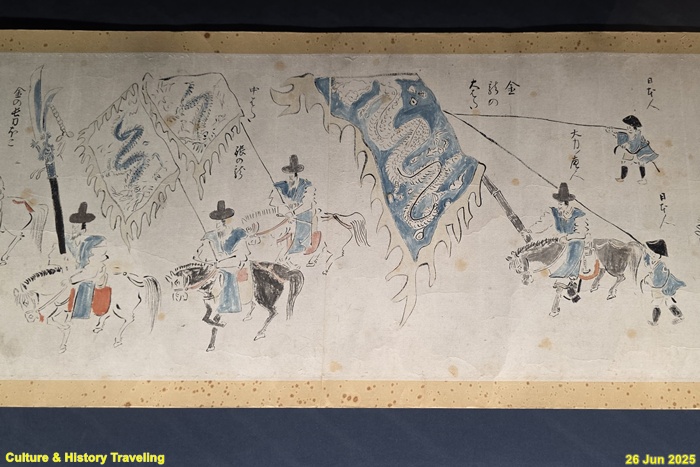

행렬 선두에는 청도기, 형명기 등 깃발을 들고 있는 인원들이 표현되어 있다.

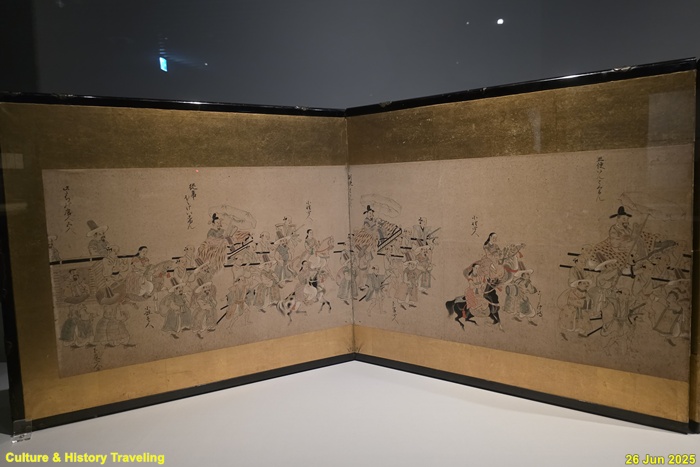

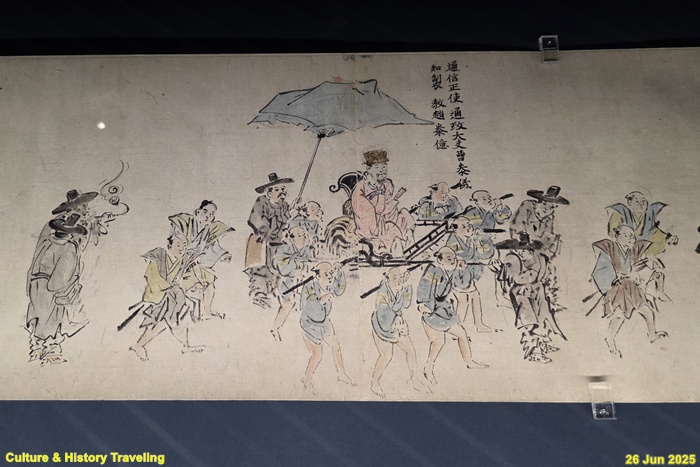

이 그림은 조태억을 정사로 한 제8차 통신사행이 최종 목적지인 에도성으로 행진하는 모습을 담고 있다. 제8차 통신사는 도쿠가와 이에노부의 쇼군직 계승을 축하하기 위해 총 500명이 파견되었다. 행렬은 수행하는 일본인을 선두로, 헌상마, 청도기, 형명기, 순시기, 악대, 국서가마, 소동, 삼사 등의 순서로 그려졌다. 특히 금관조복을 입고 조선 가마를 탄 삼사, 조선인이 국서가마를 메고 있는 모습 등을 통해 등성행렬도임을 알 수 있다. 또한 조선인을 일본인보다 크게 묘사한 것은 통신사행렬도의 특징 중 하나이며, 담배 연기를 내뿜는 통신사의 모습도 일본인들에게 인상적으로 비쳤음을 알 수 있다. 선의 굵기 변화가 크고 옅은 채색을 사용한 문인화풍의 필치로 보아, 개인 기록화의 성격이 강한 작품으로 추정된다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

도쿠가와 이에시게의 쇼군 계승을 축하하기 위해 조선통신사 행렬이 에도성에 입성하는 장면을 그린 그림이다. 행렬 선두의 호랑이·표범 가죽, 두 개의 국서가마가 표현되어 있다. 행렬 방향이 다른 행렬도들과 다른 방향으로 묘사되어 있다. 당시 일본 사람들이 본 통신사의 모습과 에도의 분위기를 담아내고 있다.

조선 국서를 전달하기 위해 제10차 통신사행이 에도성에 입성하는 모습을 그린 것이다. 제10차 통신사는 도쿠가와 이에시게의 쇼군직 계승 축하를 위해 475명이 파견되었으며, 행렬을 구경하던 인물 중 한 명이 인상 깊었던 장면을 기억해 그린 작품으로 보인다. 행렬 선두에는 쇼군에게 보낼 호랑이·표범 가죽이 놓여 있으며, 기록에 따라 두 개의 국서가마가 표현된 점이 특징적이다. 또한 행렬 방향이 다른 행렬도들과 반대로 묘사되어 있다. 무엇보다 이 그림은 당시 일본 민중이 통신사를 바라본 시각을 생생하게 담고 있다. 에도 방문은 통신사 방일의 하이라이트였으며, 몇십 년 만의 장관을 보기 위해 많은 사람들이 몰려들었다. 흡연을 즐기는 통신사, 예상보다 나이가 많은 소동, 구경 인파로 인해 장사가 어려웠던 에도의 상황 등 다양한 이야기를 해학적으로 표현했다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

통신사 사행원의 육로 행렬을 묘사한 그림이다. 행렬도는 에도를 향해 가는 여정 중의 장면을 그린 도중해행렬도, 에도성에 입성하는 행렬을 그린 등성행렬도, 에도에서 돌아오는 행렬을 그린 귀로행렬도 등으로 세분화되지만, 많이 그려진 것은 등성행렬도이다. 조선국왕의 국서를 전달하기 위해 에도성에 올라가는 모습을 그린 등성행렬도는 통신사의 복식과 가마, 국서 가마 수행원 등에 따라 다른 행렬도들과 구분된다. 사행원들은 이동 중에는 간편한 복장을 입다가 에도성에 들어오면 격식에 맞는 옷으로 갈아입는데, 삼사는 금관조복을 입고 홀을 든다. 가마에도 차이가 있는데, 삼사는 그전까지 지붕이 있는 일본 가마를 타다가 에도성에 들어오면 조선 가마인 평교를 탄다. 국서 가마 역시 에도성에 들어오면 일본인 대신 사행원인 조선인이 수행하여 든다. 하지만 많은 그림들에는 이러한 도상적 특징들이 혼재되어 나타나기도 한다. 시기적으로 행렬도의 특징을 살펴보면, 사행이 재개되는 17세기 전반에는 막부의 어용화가들에 의해 에도의 도시 전경 속 구경꾼과 행렬들이 함께 어우러진 모습이 대형 병풍으로 제작되었다. 1682년부터는 다양한 계층의 화가들에 의해 행렬 일행만 뽑아 그리는, 두루마리 그림들이 본격적으로 제작되었다. 이에 더하여 18세기에는 출판업의 성장, 행렬도 구경에 대한 대중의 인기가 더해져 누구나 사서 볼 수 있는 목판본 행렬 안내서가 많이 간행되었다. 국사편찬위원회 소장 통신사행렬도는 대마종가에서 보관해오던 것을 일제강점기에 조선사편수회가 구입했다가 광복 후 국사편찬위원회로 이관한 것이다. 막부의 명에 의해 제작된 것으로, 대규모의 행렬도를 제작하기 위해 40여 명의 화사가 동원되기도 하였다. 행렬의 순서와 배치 등을 정확하게 파악하고 기록하기 위해 현장 사생을 하기도 하여 등성행렬도의 정확한 도상을 확립하였다. 한편 도중·등성·귀로·귀국의 4본의 행렬도가 완전한 상태로 남아있는 유일한 예이다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

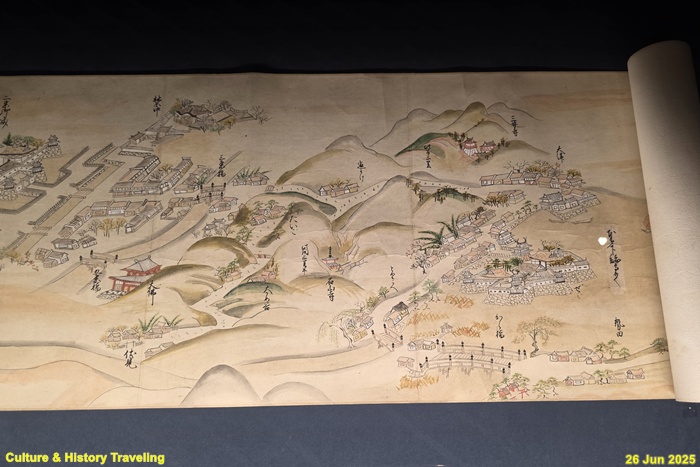

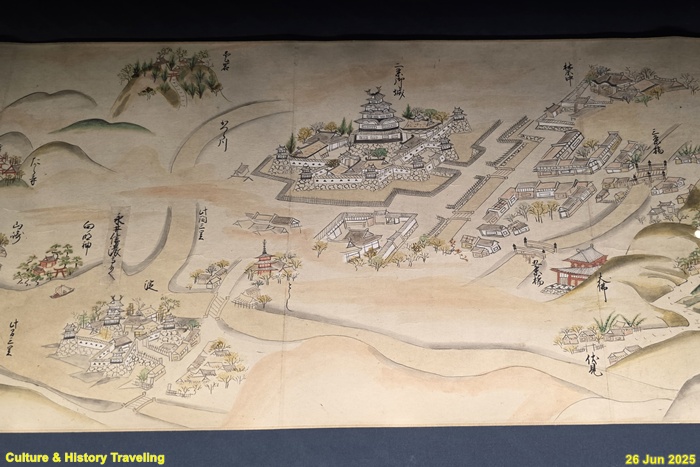

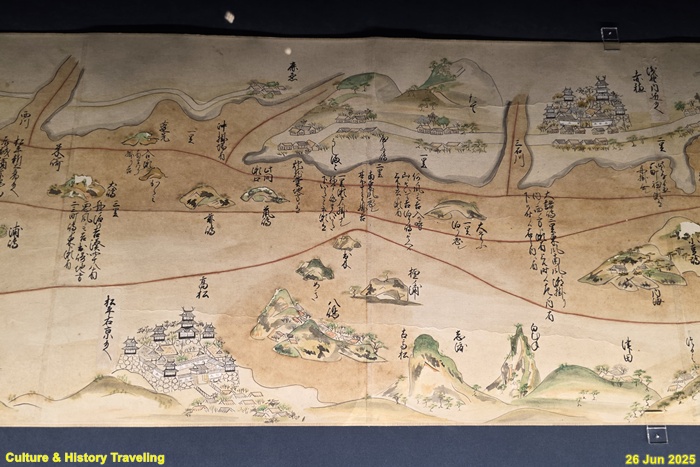

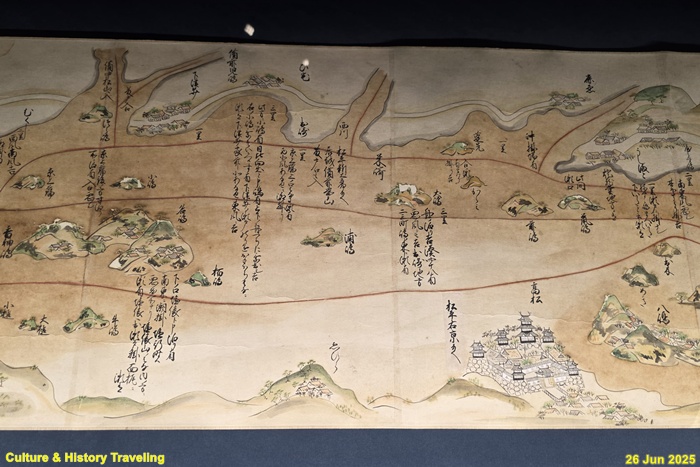

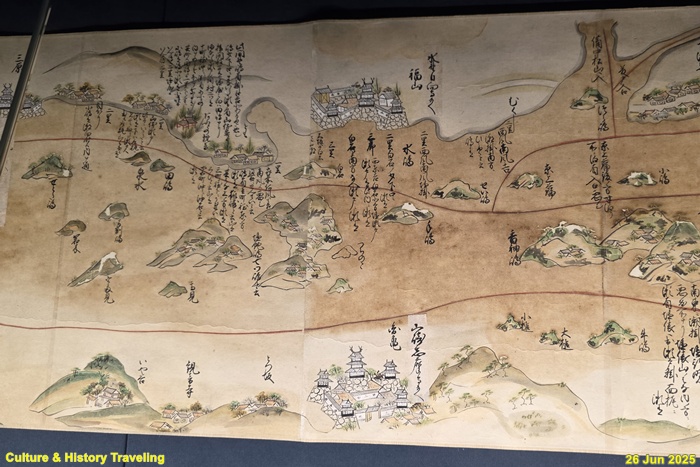

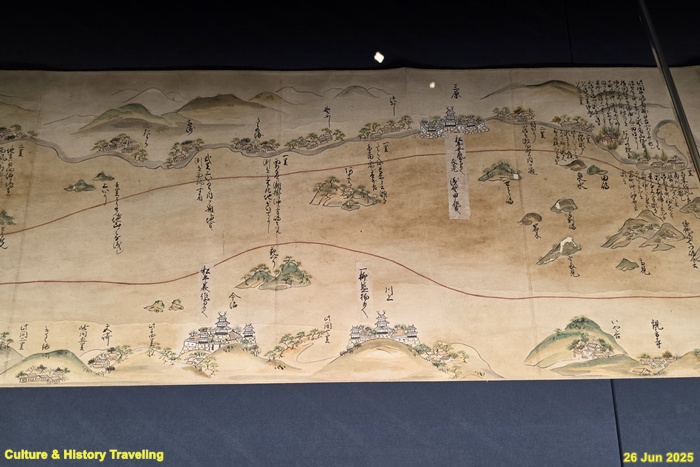

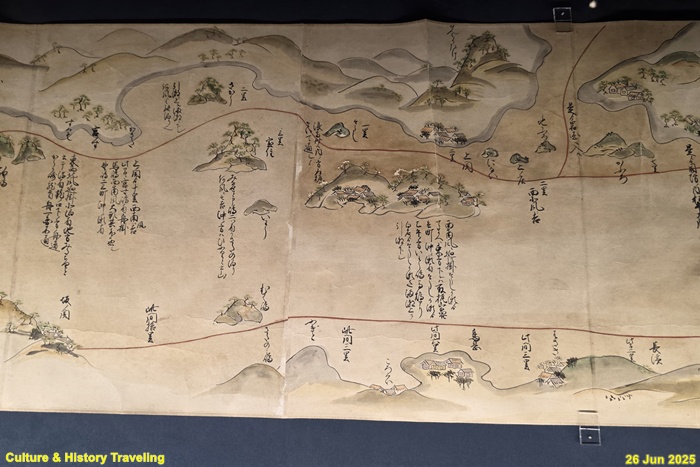

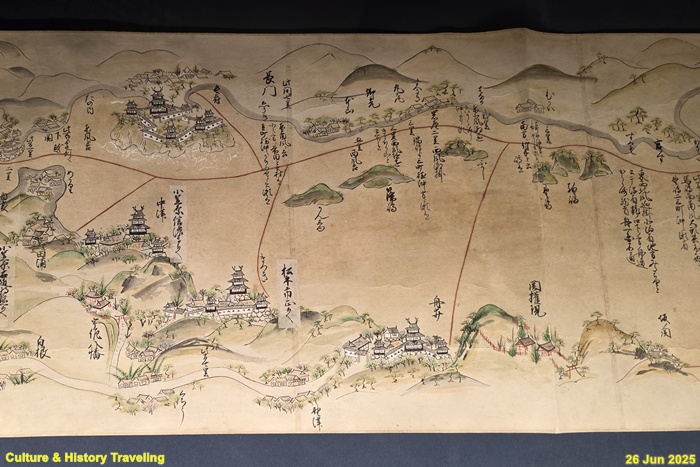

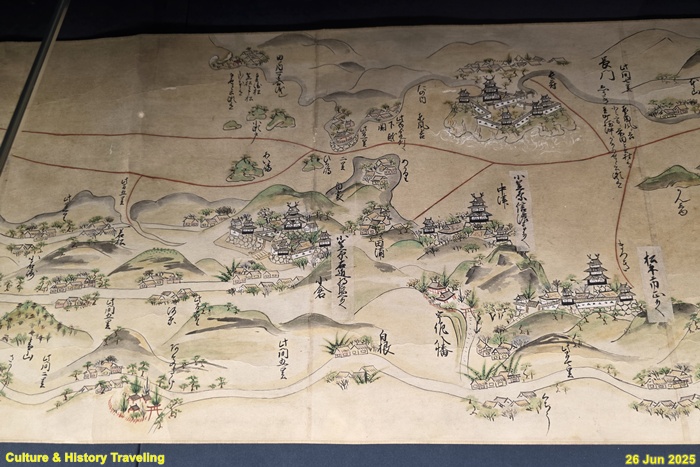

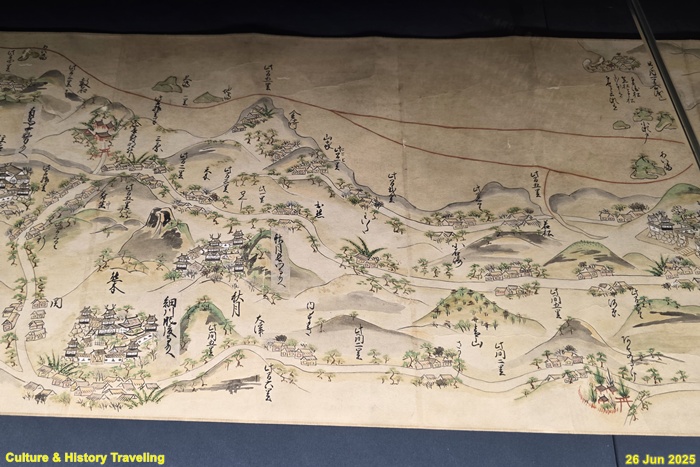

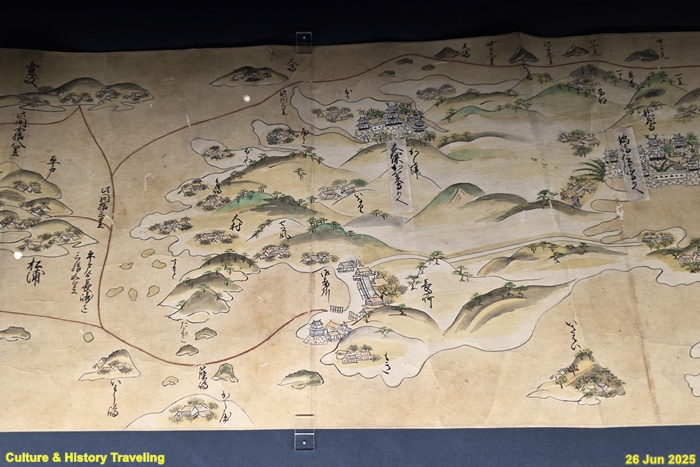

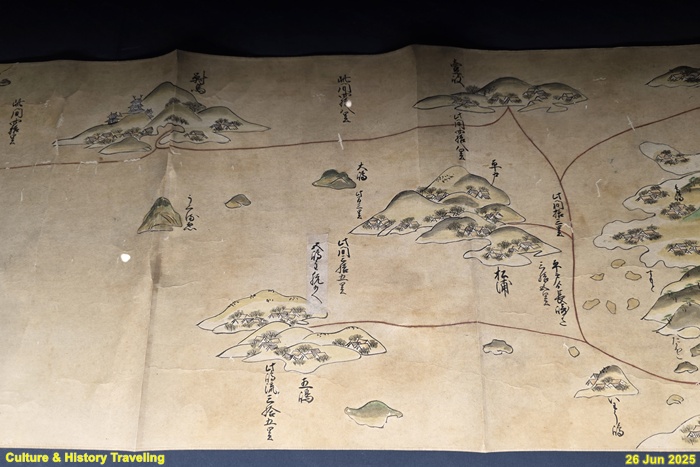

통신사의 귀환 여정을 그린 파노라마식 회화 지도이다. 1권은 에도에서 교토까지, 2권은 교토에서 조선까지의 경로를 담았으며, 특히 오사카성에서 간몬해협을 거쳐 조선으로 향하는 해로와 강 지류까지 붉은 선으로 표시해 항해와 이동 과정을 상세히 보여준다.

비와호 부근 오쓰시(大津市) 세타노카라하시(瀬田の唐橋) 주변을 표현한 부분이다. 미이데라(三井寺) 등 주변 사찰들의 이름이 적혀 있다.

교토 중심부를 표현한 부분이다. 니조성을 비롯하여 후시이미나리신사(伏見) 등이 표현되어 있다.

요도우라(淀浦)는 오사카 요도가와(淀川) 하구에 있던 옛 포구를 말한다. 교토와 오사카를 잇는 대표적인 수로로 내륙에서 강을 따라 내려온 배가 마지막으로 정박하던 곳이다.

오사카만 일대를 표현하고 있다. 기시와다성(岸和田城), 니시노미야시(西宮市), 아마가사키시(尼崎市)의 아마가사키성(尼崎城) 등이 보인다.

고베시와 주변 지역을 표현하고 있다. 아와지섬(淡路島)과 물살이 거센 나루토해협, 아카시성(明石城) 등이 보인다.

세토내해(瀬戸内海)의 여러 섬들과 히메지성(姫路城)이 보인다.

시코쿠섬 다카마쓰시 다카마쓰성(高松城), 오카야미시 오카야마성(岡山城)으로 보이는 성이 보인다.

다카마쓰성 동쪽 세토내해의 여러 섬들이 보인다.

후쿠야마시의 후쿠야마성(福山城, )시코쿠섬의 간온지(観音寺), 마루가메성(丸亀城) 등이 보인다.

미하라시 미하라성(三原城), 시코쿠섬의 이마바리성(今治城), 가와노에성(川之江城) 등이 보인다.

도고온천이 있는 시코쿠섬의 마쓰야마성(松山城)이 보인다.

마쓰야마 서쪽 세토내해의 여러 섬들과 해안의 마을들이 보인다.

호후시(防府市) 우키다테성(?, 右田ヶ岳城), 규슈섬 나카쓰시 나카쓰성(中津城), 기스키성(杵築城?), 우스키성(臼杵城?) 등이 보인다.

시모노세키 주변 지역의 여러 성들과 기타규슈시의 고쿠라성(小倉城) 등이 보인다.

후쿠오카현 아키즈키성(秋月城), 구루메성(久留米城?) 등이 표현되어 있다.

서쪽으로 나가사키항의 네덜란드 상관과 주변 지역 여러 성들이 보인다.

통신사 최종 목적지인 에도에서 조선으로 돌아오는 여정을 상세하게 그린 파노라마 형식의 회화식 지도이다. 1권은 에도에서 교토까지, 전시된 2권은 교토에서 조선까지 일본의 주요 도시와 사찰, 신사 및 명승지 등 풍부한 지리적 정보를 자세하게 담고 있다. 2권 중 오사카성에서부터 조선까지는 세토 내해의 연안을 지나 간몬해협에 이르는 해안선을 따라 붉은 선으로 항로를 표시하고 있다. 통신사가 항해했던 해로뿐 아니라 통신사 일행이 작은 배로 갈아타서 이동했던 주요 거점의 강 지류까지도 붉은 선으로 표현하고 있다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

평화가 흐르는 길

조선은 일본과의 국교를 재개한 이후 총 12차례에 걸쳐 통신사를 파견했습니다. 주된 목적은 포로 송환, 막부 쇼군직 계승 축하, 우호 관계 유지 등이었습니다. 반면, 과거 조선에 오던 일본 국왕사는 임진왜란 당시 진격로로 이용된 경로 문제로 더 이상 파견되지 않았습니다. 시간이 흐르면서 조선은 일본을 점차 신뢰의 대상으로 받아들였고, 사절단 명칭도 ‘통신사’로 확립되었습니다. 통신사는 일본의 요청에 따라 공식 외교사절로 방문해 극진한 대우를 받았으며, 최종 목적지인 에도 도쿄에서 국서를 전달하는 의례를 마친 후 귀국했습니다. 여정 중 통신사가 머문 지역에서는 일본 문사들과 교류하며 시문 서화를 주고받고, 학문을 논하는 문화 교류의 장이 열리기도 했습니다. 한양에서 에도까지 이어진 길은 단순한 외교 경로가 아니라, 평화와 문화가 흐르는 길이었습니다. 그러나 19세기 들어 통신사 파견에 대한 반대 여론이 확산되면서, 200여 년간 이어진 전통적인 교린 관계는 점차 무너져 갔습니다. (안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년)

<출처>

- 안내문, 서울역사박물관 특별전, 2025년

- OpenAI, <ChatGPT (GPT-5)>의 답변, 2025년 10월 5일 작성. (https://chat.openai.com)

- “본문의 초안 작성에 Google Gemini (2025년 10월 5일 버전)의 도움을 받았음.”