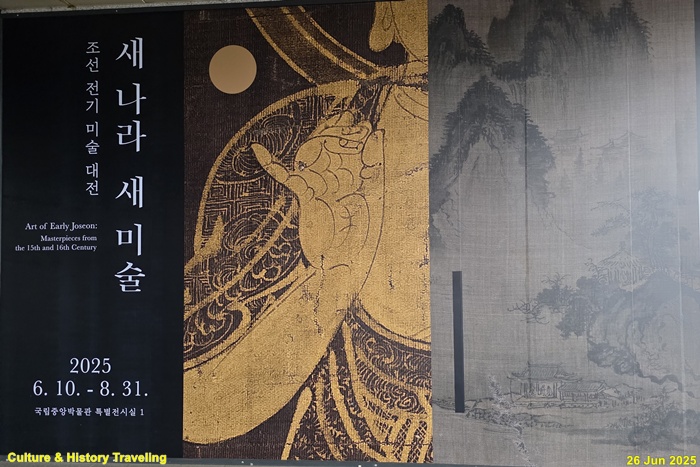

2025년 봄 중앙박물관에는 특별전으로 <새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전>이 열렸다. 조선 건국(1392) 이후 성리학 이 국가의 통치 이념이 되면서, 미술도 불교적 화려함에서 유교적 절제와 실용성 중심으로 변화했다. 장식적이거나 신비적인 표현보다, 품격 있고 단정한 격조미를 중시했다. 조선전기 회화 작품을 비롯하여, 분청사기와 백자로 대표되는 도자공예, 불상 등 불교 공예 걸작품을 한번에 체계적으로 살펴볼 수 있는 전시회였다.

국립중앙박물관에서 소장하고 있는 <금강산 출토 이성계 발원 사리장엄구>(보물)이다. 조선 건국 직전인 이성계가 가까운 사람들과 함께 만들어 금강산에 모신 사리장엄이다. 가장 안쪽의 은제 도금 탑형 사리기와 이것을 넣는 은제도금팔각당형 사리기, 청동 발, 백자 발 순으로 포개어 납입되었다. 방짜유기, 부분 도금, 타출기법 등 당대 공예기법을 파악할 수 있으며 백자사리기는 고려시대에 만들어진 백자이다.

조선 건국 직전인 1390-1391년에 이성계가 가까운 사람들과 함께 만들어 금강산에 모신 사리장엄입니다. 백자 발과 청동 발, 탑 모양의 금동 사리함 등 여러 점을 돌로 된 함에 넣어 모셨습니다. 백자 발과 사리함의 표면에 미륵이 내려올 때를 기다린다는 내용의 명문을 적었습니다. 불교를 깊이 믿었던 이성계는 고려시대의 불교 성지였던 금강산에 사리장엄을 모시면서 새 나라의 건국을 꿈꿨던 것으로 보입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

조선의 새벽, 새로운 나라로

한 시대가 저물고 새 시대가 시작됩니다. 어떤 역사의 새벽녘을 들여다봅니다. 고려 말 1391년, 이성계와 그 측근들은 사리장엄을 조성하여 금강산 월출봉의 석함 안에 봉안했습니다. 고려 말 부처에게 기원하는 영험한 장소였던 금강산에 납입한 사리장엄에는 미륵의 세상이 오기를 기다리는 간절한 마음을 담았습니다. 혼란한 세상에 내려와 사람들을 구원하는 존재인 미륵에게, 저무는 시대를 뒤로하고 새 나라를 열고자 한 이성계의 굳은 다짐을 투영했습니다. 사리장엄을 구성하는 금동 사리함에 보이는 티베트계 불교미술의 영향은 조선 건국 이후 전개될 불교미술의 한 단면을 제공합니다. 사리함이 담겨 있던 백자 발은 청자 중심의 고려 도자에서 백자 중심의 조선 도자로 이행하는 과정을 상징적으로 보여줍니다. 고려 말 사람들이 가지고 온 물질문화의 기반 위에서, 이제 새 나라 조선의 여정이 시작됩니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

조선은 성리학이 국가의 기본 이념으로 자리 잡으면서, 소박함·절제·순결을 중시하는 미의식이 확산되었다. 이에 따라 고려청자의 화려함은 사라지고, 담백하고 단정한 백자가 새로운 미의 기준이 된다. 조선초에는 분청사기가 성행했으나 점차 궁중과 사대부 사회에서 깨끗하고 품위 잇는 그릇으로 백자가 선호되었다. 초기에는 회색빛이 감도는 유백색, 이후 순백색으로 발전하였으며 철화(鐵畵), 청화(靑畵), 양각·음각 문양 등 장식 기법이 발달했다

전통, 고려에서 조선으로

분청사기는 고려청자에서 조선백자로 넘어가는 과도기적 도자기로, 한국 도자공예 역사에서 중요한 위치를 차지한다. 분청사기란 회색 또는 회백색 태토에 흰흙를 얇게 바르고, 그 위에 문양을 장식한 도자기를 말한다. 자유롭고 창의적인 표현 양식을 보여주고 있으며 백자의 단아한 미학으로 발전할 토대를 마련하였다.

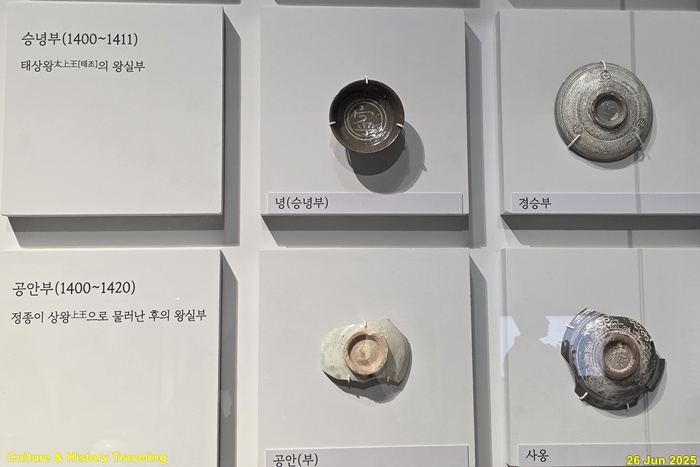

고려 14세기에 만들어진 상감청자와 조선 개국 후 만들어진 상감분청사기 대접입니다. 측면에 연꽃 넝쿨무늬가 장식되었습니다. 안바닥에 ‘정릉正陵’. ‘덕천德泉’. ‘공안恭安’ ·’사선司膳’ 명문을 각각 새겼습니다. 정릉은 고려 공민왕의 비 노국공주의 능호로, 1365년에 축조되었습니다. 덕천은 ‘덕천고德泉庫’, 공안은 ‘공안부恭安府’, 사선은 ‘사선서司膳署’를 의미합니다. 이 명문으로 그릇이 만들어진 시기를 짐작할 수 있는데, 고려 상감청자의 영향이 조선에도 이어지는 것을 볼 수 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

새로운 도약, 인화기법 분청사기의 제작

인화기법은 분청사기의 표면에 도장을 눌러 문양을 찍은 뒤, 백토를 바르고 문양이 선명하게 드러나게 하는 장식기법이다. 문양이 규칙적이고 반복적인 기하학적 무늬를 이루는 경우가 많다. 표면 질감이 부드럽고, 백토와 흙색의 대비가 선명하여 소박적이면서도 장식적인 효과가 있다.

세종의 장녀인 정소공주의 묘에서 함께 출토되었습니다. 한 점은 고려 상감청자의 전통에서 벗어나 조선화된 상감분청사기의 면모를 엿볼 수 있고, 두 점의 항아리는 연속된 집단 인화무늬를 촘촘하게 장식하여 인화분청사기의 초기 모습을 보여줍니다. 상감분청과 인화분청이 한 무덤에서 출토되어, 상감에서 인화기법으로의 이행과 시점을 상징적으로 보여줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

인화상감을 곁들인 상감분청사기 명품

이 편병은 문양 장식에 상감기법을 적절하게 혼용하여 독특한 미감을 선보입니다. 몸통 앞뒤의 넓은 면에는 가는 붓으로 그린 듯한 선상감으로 연꽃을 표현하였고, 어깨와 옆면에는 국화무늬를 촘촘하게 인화 장식하여 몸체 중앙의 상감 장식과 대조를 이룹니다. 고려 상감청자의 여운과 조선 초 인화기법의 확장된 모습에 주목할 만한 명품입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

상감의 자리를 채워가는 인화

두 병 모두 같은 기종과 형태, 중심 문양인 모란무늬가 면상감되었다는 점에서 공통점이 있습니다. 그러나 목과 어깨 부분, 몸체 아랫부분의 장식 기법이 달라 차이점이 확연히 드러납니다. 특히 우측의 병은 목과 어깨, 저부 등 좁은 면적을 효과적으로 장식하기 위해 상감기법 대신 인화기법을 사용하였습니다. 동일한 형태의 집단 인화무늬와 국화무늬, 연꽃잎무늬 도장을 반복적으로 찍어, 인화기법의 단정하고 정연한 미감을 보여줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

분청사기, 하얗게 피어나다

두 점 모두 15세기 전반에 이르러 완숙한 경지에 도달한 인화무늬의 모습을 보여줍니다. 매병의 몸체 아랫부분에는 상감된 연꽃잎무늬에서 고려 후기 매병의 잔재가 보이지만 몸통의 주문양은 인화기법으로만 장식하여 상감에서 인화로 이행하는 모습을 보여줍니다. 병은 집단 인화무늬를 빼곡히 장식하였는데, 작은 부분도 장식을 놓치지 않는 세심함이 돋보입니다. 청자와 유사한 태토가 사용되었고, 투명하고 옅은 회청색 유약이 입혀져 산뜻하고 신선한 맛을 풍기는 최상급 인화분청사기입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

상감 장식을 곁들인 인화분청사기 명품

전국 도자를 한 눈에, 자기소와 도기소

조선 전기 도자기 생산은 고려청자에서 조선백자로 이행되는 과도기적 시기로, 기술적·미학적 전환이 일어난 중요한 시기였다. 조선 초에는 관요 중심의 생산 체제가 정비되었으며 왕실용, 제사용, 관청용 백자를 제작하였다. 초기에는 고려시대 청자를 만들던 관요에서 왕실제기와 의례용 그릇 등을 만들었다. 분청사기가 주된 생산품이 되었던 시기에는 지방 여러 관요에서 분청사기를 제작하여 공납품으로 바쳤다. 15세기 사옹원 산하 기관으로 경기도 광주에 분원이 설치되면서 조선 백자의 중심지로 발전했다.

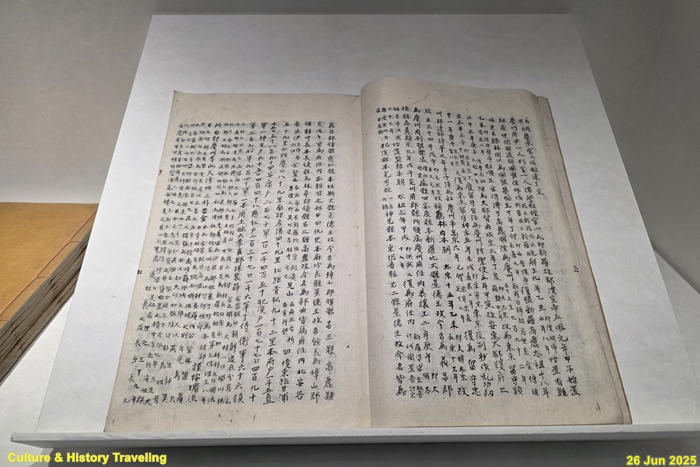

1454년(단종 2) 《세종장헌대왕실록世宗莊憲大王實錄》에 부록으로 수록된 지리서입니다. 1424년(세종 6)~1432년(세종 14) 전국 8도 328개 군현에 대해 조사한 각종 인문지리적인 내용을 등재하고 있으며, 특히 군현에 속한 자기소磁器所와 도기소陶器所에 대한 정보를 수록하였습니다. 자기소는 총 139개소로 전국 120곳에 소재했으며, 이러한 조사 내용은 자기 공납체제 시행의 근거자료가 되었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

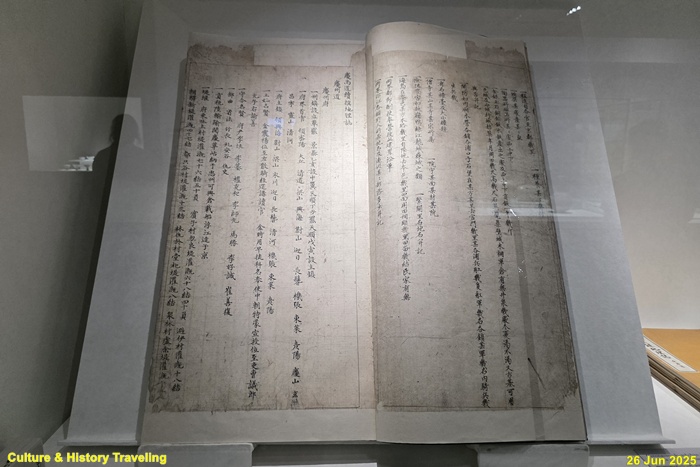

1469년(예종 1) 경상도 관찰사 김겸광(1419~1490) 등이 왕명을 받들어 편찬한 지리지입니다. 『세종실록지리지』이후 달라진 내용만 보충, 정리하여 등재했기 때문에 일종의 속편의 성격을 갖습니다. 『세종실록지리지』와 마찬가지로 자기소에 대한 정보를 수록하고 있어서, 조선 전기 도자기 생산 중심지 중 하나였던 경상도 지역의 도자 생산 현황과 변천을 이해하는 데에 중요한 정보를 제공합니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

15세기의 공납 자기

공납 자기란 지방 관청에서 국가에 공납의 형태로 바치던 도자기를 말한다. 전국 각지에 있는 지방 관요에서 도자시길 생산했으며, 생산과 관리 책임은 지방고을에 있었다.주로 분청사기를 만들어쎠으며 소박하고 실용적인 형태를 보여준다. 문양과 기법은 지역마다 달랐고, 기법의 자유로움과 개성이 돋보였다.

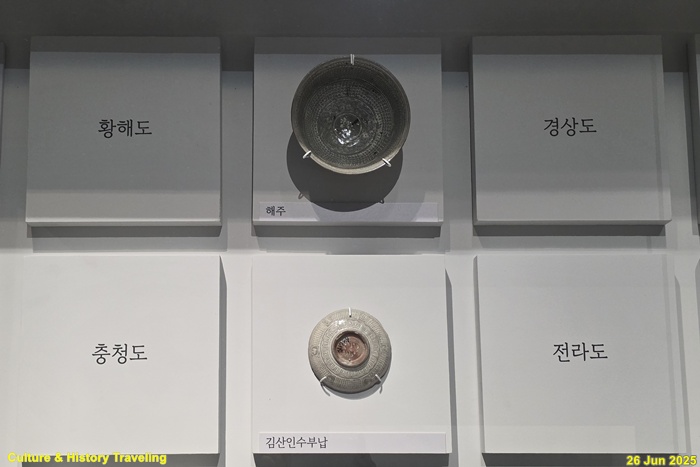

공납 자기는 어디에서 만들어졌을까?

공납 자기에는 제작지를 가리키는 여러 지역의 명칭이 적혀 있습니다. 전라도도 일부 있지만, 대다수가 경상도에 해당합니다. 전라도의 공납 자기는 서남해안의 해로로 운송되었습니다. 태안 마도 4호선에서 발견된 분청사기는 전라남도 나주에서 제작되어 해로로 옮겨지던 중 침몰한 배에서 발견된 것입니다. 경상도에서 제작된 도자기는 해로가 아닌, 육로와 낙동강· 남한강을 포함한 내륙 수운으로 운송되었습니다. 운송 방식과 거점이 전라도의 경우보다 복잡하여, 경상도 공납 자기에는 지역 명칭을 적어 관리하게 되었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

공납 자기는 어디에서 만들어졌을까?

공납 자기에는 제작지를 가리키는 여러 지역의 명칭이 적혀 있습니다. 전라도도 일부 있지만, 대다수가 경상도에 해당합니다. 전라도의 공납 자기는 서남해안의 해로로 운송되었습니다. 태안 마도 4호선에서 발견된 분청사기는 전라남도 나주에서 제작되어 해로로 옮겨지던 중 침몰한 배에서 발견된 것입니다. 경상도에서 제작된 도자기는 해로가 아닌, 육로와 낙동강· 남한강을 포함한 내륙 수운으로 운송되었습니다. 운송 방식과 거점이 전라도의 경우보다 복잡하여, 경상도 공납 자기에는 지역 명칭을 적어 관리하게 되었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

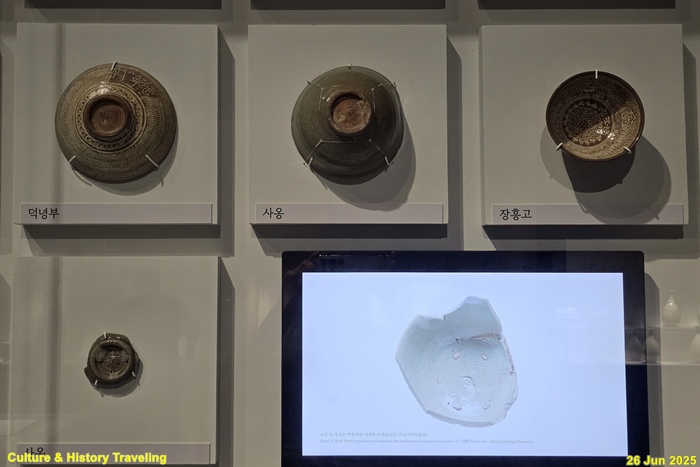

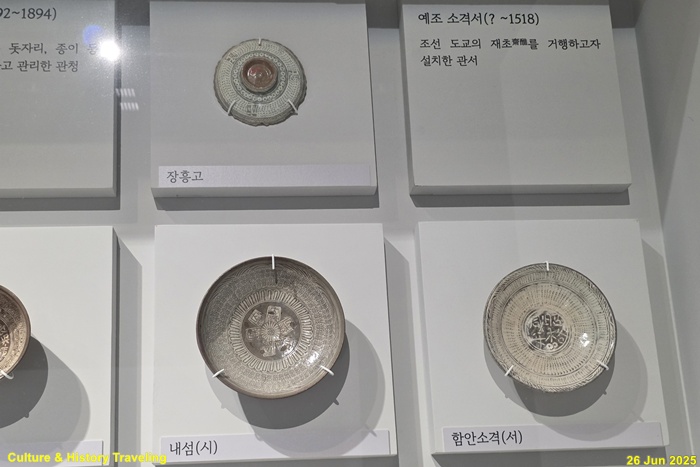

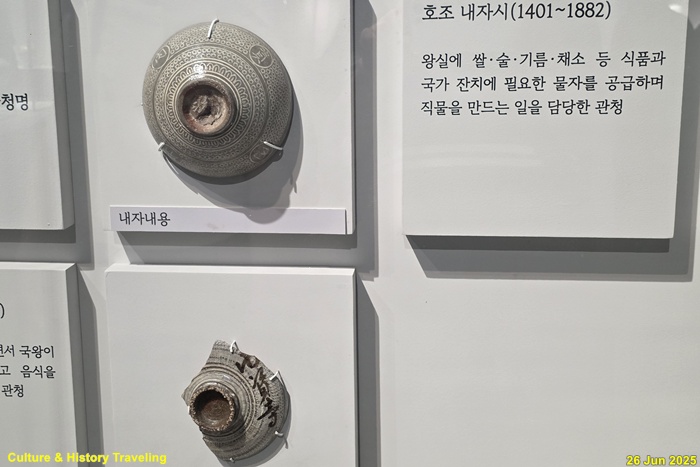

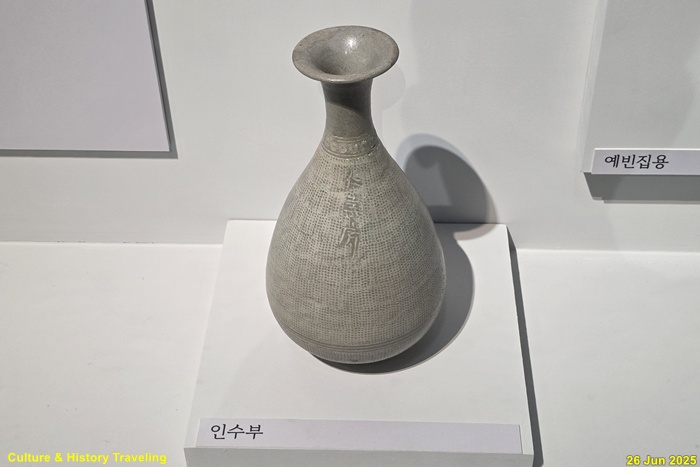

공납 자기는 어디에서 사용했을까?

경상도와 전라도를 중심으로 생산된 공납 자기는 한양으로 운송되어 왕실부王室府와 일부 관청에서 사용되었습니다. 왕실부는 조선 초 왕실 구성원들을 위해서 설치되었던 부서로 승녕부承寧府, 공안부恭安府, 인수부仁壽府, 경승부敬承府, 덕녕부德寧府 등이 있었습니다. 이조吏曹, 호조戶曹, 예조禮曹 등 육조六曹와 그에 속한 속아문屬衙門 등도 공납자기의 주요 사용처였습니다. 이러한 왕실부나 관청은 주로 왕실의 재정과 밀접하게 관련된 부서였던 것으로 추정됩니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

분청사기와 상감백자, 경질백자의 같은 기형과 문양

다양한 기법의 분청사기와 상감백자, 경질백자가 같은 기형으로 만들어지기도 했습니다. 전통적인 문양 소재인 모란이 비슷한 도상으로 분청사기와 상감백자에 장식되기도 합니다. 도자의 종류와 장식 기법에 따라 표현효과에는 차이가 있지만, 기형과 문양소재의 ‘시대양식’을 따랐음을 보여줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

다양한 도자기가 공유한 시대 양식

‘백자 상감연화당초문 대접'(국보)은 15세기에 만들어진 것으로 상감기법이 적용된 연질백자로 완성도가 매우 높은 작품이다. 바탕흙은 석고와 같은 질감이며, 벽이 얇다. 안쪽에는 단순화된 덩굴무늬가 있으며, 바깥면에는 위, 아래에 띠를 두르고 연꽃 덩굴 무늬를 상감기법으로 표현하고 있다. 비슷한 기형의 분청사기 인화무늬 대접, 백자 사발, 청자사발을 볼 수 있다.

고족배(高足盃)는 잔 아래에 높은 굽이 달린 잔을 말하며 전통적인 굽다리접시를 계승한 양식이라 할 수 있다. 제사나 의례용, 술잔 등으로 사용되었다. 비슷한 기형의 분청사기, 백자, 청자 고족배를 볼 수 있다.

분청사기와 상감백자, 경질백자 그리고 조선청자가 같은 기형으로 만들어지기도 합니다. 조선청자는 밝은 회백색 태토에 청자유가 두껍게 입혀졌는데, 관요에서 소량 만들었고 그릇의 형태는 백자와 유사합니다. 백자가 왕의 그릇이었다면 조선청자는 동궁東宮 곧 세자의 그릇이었습니다. 다양한 도자가 대접, 고족배, 양이잔 등의 기형을 공유하여 ‘시대 양식’을 보여줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

순백의 경질백자 다양한 기형들

순백의 경질백자란 순백색의 단단하고 정제된 고온소성 백자를 말한다. 무늬가 없거나 단순한 선만 강조하여 장식을 최소화하고 있다. 비례가 안정되고 형태가 간결하며 둥근 어깨, 넓은 굽 등으로 안정감과 절제된 품격을 표현하고 있다. 왕실 제기, 궁중용기, 사대부 생활용기 등으로 사용되었다.

백자 유개항아리 (국보)는 백자 항아리로 큰 항아리와 작은 항아리가 있다. 큰 항아리는 높이 34.0cm이고 작은 항아리는 높이 9.5cm이다. 아가리가 밖으로 벌어지며 어깨부분에서 급격히 벌어졌다가 서서히 좁아진 형태를 하고 있다. 엷은 청색의 유이 내외면에 고르게 씌워졌다. 항아리의 형태에서 주는 조형미와 색감 등에서 백자의 아름다움을 제대로 보여주는 걸작이다. 15세기 경기도 광주 지역 가마에서 만든 것으로 추정된다.

백白, 조선의 꿈을 빚다

조선이 건국되면서 푸른 청자의 시대가 가고 하얀 백자의 시대가 시작되었습니다. 조선은 유교 질서를 세우고 중앙집권을 강화하며 나라의 기틀을 갖추었습니다. 나라에서는 전국의 물자와 장인을 엄격하게 관리했고, 이를 바탕으로 도자 기술이 눈부시게 발전했습니다. 고려 말 쇠락한 청자는 인화 분청사기로 변모하며 다시금 전성기를 맞이하고, 마침내 새하얀 경질백자가 탄생했습니다. 조선 건국 후 200여 년 동안은 우리 역사상 가장 다양한 도자가 공존했습니다. 1부에서는 조선 전기 도자를 살펴보며 백색을 향한 정신과 새로운 미감으로 여정을 시작합니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전

1392년, 새 나라 조선이 시작되었습니다. 나라의 시작과 함께 미술에도 새로운 기운이 넘치기 시작했습니다. 조선 건국부터 16세기까지는 유교 국가의 새로운 이상과 아름다움을 지향한 시기였습니다. 이러한 변화 속에서 이전에 본 적 없는 미술이 만들어졌습니다. 중앙집권 체제가 확립되면서 전국의 도자 생산을 통제했고, 품질을 끌어올려 눈처럼 새하얀 백자를 탄생시켰습니다. 새로운 정치세력인 사대부는 유교 이념을 바탕으로 새로운 이상향을 추구하면서, 이를 검고 깊은 먹의 농담으로 그려낸 수묵산수화로 구현했습니다. 유교의 시대가 열렸지만 현실의 고통을 위로받을 수 있는 불교는 여전히 금빛으로 빛나는 미술을 남겼습니다. 조선이라는 새 나라의 시작과 함께 국가와 사대부, 백성이 만들어 낸 미술은 오늘날에도 우리 곁에 남아 있습니다. 새 나라의 희망으로 가득찬 시대, 그 시대를 밝힌 미술을 만나보시기 바랍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

- 안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년

- ‘국보 백자 상감연화당초문 대접 ’, 국가문화유산포털, 문화재청, 2023년

- “국보 백자 유개항아리”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2023년

- ‘보물 금강산 출토 이성계 발원 사리장엄구 일괄’, 국가유산포털, 국가유산청, 2025년

- OpenAI, <ChatGPT (GPT-5)>의 답변, 2025년 10월 12일 작성. (https://chat.openai.com)