조선전기에는 조선이 건국된 후 유교적 예법을 국가 운영의 근본으로 삼으면서 제사에 사용하는 그릇인 예기(禮器) 체계가 확립되었다. 분청사기와 백자를 제사·군사·혼례·접빈·장례 등 오례에 사용했다. 왕실의 권위를 상징하는 그릇과 태항아리, 사대부 묘지용 도자기 등도 제작되어 유교적 예와 정신을 구현했다. 왕실과 사대부가 제사에서 사용하는 향합, 잔, 접시, 병, 항아리 등의 제기는 관요에서 제작하여 사용하였고, 예를 구현하는 물질적 상징으로 기능했다.

국영 도자기 제작소, 관요의 설치

관요(官窯)는 국가가 직접 운영하던 관청 소속의 도자기 생산 공장으로, 왕실과 관청에서 사용할 자기를 제작하기 위해 설치되었다. 궁중과 관청의 제기, 연회용기, 외교용 진상품 등을 체계적으로 공급할 필요성이 생기면서 국가 직영체제로 가마를 관리하기 시작했다. 사옹원 소속 경기도 분원리 관요가 대표적이다. 그 구성과 역할에 대한 내용이 <경국대전>에 포함되어 있다.

크기가 크고 정제된 형태를 갖춘 전형적인 조선 전기 순백자 사발입니다. 굽바닥에 각각 ‘천天’ . ‘지地’· ‘현玄’ . ‘황黄’ 글자를 음각한 점이 눈에 뜁니다. 조선 전기 관요 순백자에서는 여러 종류의 명문이 발견되었습니다. 그중에서도 ‘천’· ‘지’· ‘현’ · ‘황’은 관요의 운영체제와 관련하여 백자의 제작과 수납, 출납과 관련하여 사용한 것으로 보입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

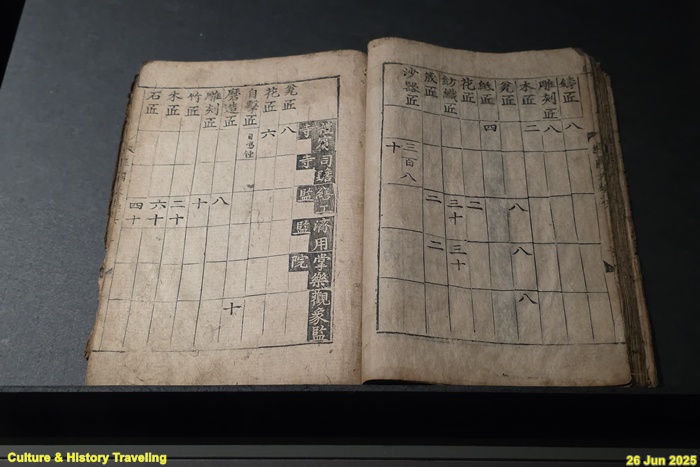

조선전기 관요에 소속된 사기장은 국가가 직접 관리하던 도자기 전문 장인이었다. 일반 도공과 달리 관청에 소속되어 왕실과 관청에서 사용하는 도자기를 제각했다. 사기장은 기술 수준이 높고 신분적으로는 중인 이하 계층이었지만, 국가의 중요한 공물을 담당하는 기술 관료형 장인으로 대우받았다고 한다. 최고 법전인 <경국대전>에 사옹원 소속 사기장에 대한 규정이 포함되어 있다.

관요에 소속된 사기장 380명

1485년(성종 16)에 완성된 「경국대전』은 조선의 통치제제 전반을 규정한 최고의 법전입니다. 중앙관서의 편성에 따라 이전.호전.예전.병전.형전.공전으로 구성되었습니다. 「공전」에는 사옹원司婆院 소속 사기장沙器匠 380명에 대한 규정이 포함되어 있어 주목됩니다. 이들은 앞선 시기 『세종실록지리지』에 수록된 전국 139개 자기소에 속했던 장인들로, 관요館黑 설치 이후 국가 운영 체제에 편입되어 도자기 생산을 담당했던 현황을 보여줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

‘건양見樣’이 쓰인 백자가 발건된 가마

1992년 발굴조사를 통해 순백자·청화백자·청자 등이 발견되었습니다. 순백자 중에는 갑발을 사용해 구워낸 자기가 확인됩니다. 이 중에는 태토가 정선되고 크기가 크며 굽바닥에 ‘천’·’지’ ·’현’ ·’황’ 등 명문이 있는 것이 많습니다. 가장 주목할 만한 것은 굽바닥에 ‘견양見樣’이 새겨진 백자편으로, 왕실과 관용 자기 생산에 있어 견본의 존재를 보여주는 귀한 예입니다. 또한 용이 그려진 청화백자 항아리 조각은 관요의 위상을 보여줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

경기도 광주 관요에서 가장 이른 시기에 해당하는 가마터입니다. 2015~2016년 발굴조사를 통해 상감백자·백자·청자·분청사기 등이 발견되었습니다. 안바닥에 명문이 있는 예가 다수 출토되었는데, 많은 수가 발견된 ‘내주內廚’는 궁궐 내 수라간을 지칭하는 것으로 보입니다. 도교 관련 시설인 ‘태일전 太一殿’ 명문이 있는 백자 조각도 발견되었습니다. ‘왕도’· ‘인t’ 등의 명문이 있는 예는 왕과 관련한 전각이나 관사 소용의 그릇을 의미하는 것으로 추정됩니다. 관요 초기 도자의 양상을 살필 수 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

청화백자 시험번조편이 발견된 가마

1964~1965년 발굴조사를 통해 순백자와 청화백자 뿐 아니라 상감백자.분청사기 등이 확인되었습니다. 순백자 중에서 양질의 대접과 접시의 굽바닥에는 ‘천天’·’지地’· ‘현玄’· ‘황黄’ 등의 명문이 있는 경우가 많습니다. 청화백자는 전접시의 비중이 가장 높은데, 한시漢를 비롯하여 별자리·소나무 · 매화 · 대나무 ·새 등이 주요 소재가 되었습니다. 좋은 청화색을나타내기 위해 시험한 것으로 보이는 안료의 다양한 시험번조편이 출토되어 주목됩니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

‘천마天馬’를 그린 청화백자 조각이 발견된 가마

1998~1999년 번천리 9호 가마터 발굴조사를 통해 2기의 가마와 7기의 공방지, 그리고 순백자·상감백자·청화백자 · 청자 등이 확인되었습니다. 순백자는 질에 따른 차이가 두드러지며 상품品 중에는 굽바닥에 ‘천’.’지’ .’현’. ‘황’의 명문이 보이기도 합니다. 출토품 중 파도와 구름 사이를 달리는 천마天馬를 그린 청화 백자 뚜껑 조각은 조선 초 관요에서 청화백자의 높은 수준을 보여줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

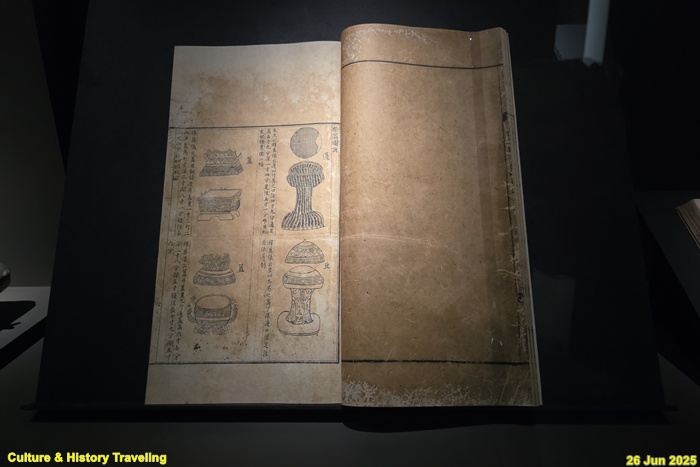

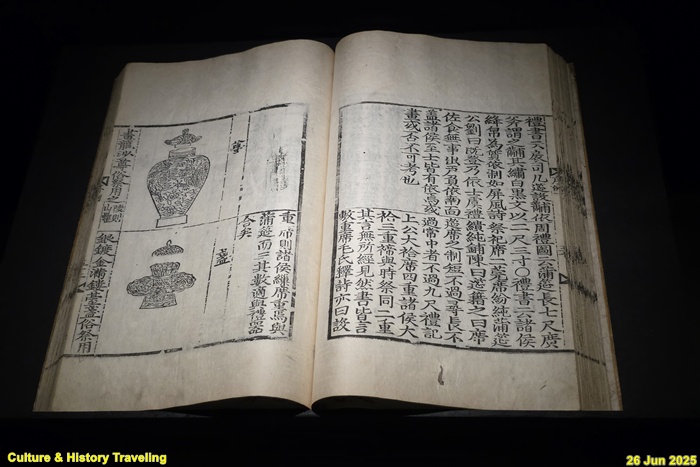

조선의 예제를 정리한 『세종실록』「오례五禮」

조선 초 예제 정비의 결과물로, 세종 대 여러 시도와 연구를 바탕으로 1454년(단종. 2) 『세종실록』「오례」를 정리하였습니다. 여기에 세조 대 보완을 거쳐 1474년(성종 5) 『국조오례의』로 최종 정비하였고, 여기에 각종 통계자료와 도설을 함께 수록한 것이 바로 『국조오례의서례』입니다. 세종대 실제 의례 운용에 따른 경험의 축적과 정리로 「오례」가 세워졌고, 오례에 쓰이는 기명은 도설에 그림과 설명으로 제시하였습니다. 오례 중 가장 먼저 정비가 시작되고 왕실 의례 대부분을 차지한 길례의 제기도설해에 각종 제기의 생김새와 쓰임이 기록되어 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

《국조오례의서례(國朝五禮儀序例)》는 조선 전기 국가 의례서로, 세종 때부터 정비되어 성종 때 완성되어었다. 이 책은 조선 왕조의 통치 이념인 유교적 예제(禮制)를 체계화한 것으로, 국가와 왕실이 지켜야 할 다섯 가지 예(禮)인 길례(吉禮, 제사), 가례(嘉禮, 혼례·관례 등 경사), 빈례(賓禮, 사신 접대), 군례(軍禮, 군사 의식), 흉례(凶禮, 상장례)를 세부 절차와 함께 정리했다. 조선의 유교적 이상 사회를 실현하기 위한 의례 지침서로서, 정치·사회·문화 전반의 예법 기준이 되었다

『세종실록』「오례」를 정비한 『국조오례의서례國朝五禮儀序例』

1474년(성종 5) 편찬된 의례서로 국가 의례 전반의 기준을 마련한 『국조오례의』와 짝을 이룹니다. 이 책에 수록된 길례 제기도설祭器圖説, 가례 ·빈례 준작도설尊爵圖說 등은 당시 정비된 의례기의 형식과 조형을 보여준다는 점에서 주목됩니다. 제기는 금속으로 만드는 것이 원칙이었으나 조선 초에는 금속이 부족해 경제적이고 제작이 쉬웠던 도자제기가 만들어지게 되었습니다. 일부 의례에는 의도적으로 도자제기가 선택되기도 했으며, 분청사기는 도설에 제시된 복잡한 문양들을 표현하는 데에 적합한 기법상의 장점도 가지고 있었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

제사에 쓰인 그릇

예기(禮器)는 유교적 예법에 따라 제사 절차와 용도별로 정해진 그릇과 기물을 말합니다. 고대 중국에서부터 청동으로 사용하여 만들었던 청동 예기의 형태와 용도는 조선시대까지 그 형태와 기능이 크게 변하지 않고 계승되었다. 조선에서는 청동이나 구리 등 금속으로 만든 예기를 사용했으며, 일부는 분청사기나 백자로 제작해서 사용했다.

분청사기 보簠와 궤簋입니다. 사각의 보는 땅을 의미하며 음陰의 성격을 지닙니다. 보에는 벼와 찰기장을 담아 제사상 중앙에 궤와 함께 올렸습니다. 원형의 몸체를 가진 궤는 둥근 하늘과 양의 성격을 상징합니다. 제사 때 메기장과 피직皮稷을 담아 제사상 중앙에 보와 함께 진설했습니다. 보와 궤는 『세종실록』「오례」 길례 제기도설의 금속 보·궤와 매우 유사합니다. 1423년(세종 5) 부족한 금속원료를 대신하여 봉상시에서 원단의 제기를 자기로 제작한 일과, 1430년(세종 12) 봉상시의 각색 제기를 본떠 자기로 제기를 번조하도록 하는 기록에 잘 부합하는 예입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

이 분청사기 철화 번개무늬 보와 조화 인물무늬 작은 충청남도 공주 학봉리 가마터에서 발굴되었습니다. 보는 『세종실록』「오례」 제기도설 및 『국조오례의서례』에 수록된 금속 제기 보를 따랐으나, 세부 표현에서 차이를 보입니다. 작은 제사상 제일 앞에 놓여 술을 올리는 술그릇으로 쓰입니다. 이 조화분청사기 작 역시 제기도설의 작과는 세부에서 차이를 보입니다. 엄격하고 정제된 국가의례가 아닌, 지방 의례의 모습을 가늠케 해줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

분청사기 착준과 황금 눈을 한 준모양 제기입니다. 착준은 양이 내려와서 땅에 부착된 것을 형상화한 것으로, 가을 제사와 겨울 제사에 사용되었다고 합니다. 몸체에 황금 눈을 새긴 준모양 제기는 조선의 제기도설에는 동일한 모습이 확인되지 않습니다. 『세종실록』「오례」 길례 제기도설에 황금 눈이 그려진 발鉢 형태가 수록된 바 있습니다. 조선에 중국의 여러 예서가 수용되었고 이를 조선의 유교 예제에 맞게 정리하는 과정을 보여줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

이 상준象尊과 희준犧尊은 술과 물을 담는 제기입니다. 상준은 몸체에 코끼리 무늬를 새겼고, 정화수와 제주의 일종인 흰 빛 도는 막걸리를 담았습니다. 희준은 소 무늬를 새겼고 정화와 단술를 담는데 사용되었습니다. 이 발형를 상준과 희준은 『세종실록』「오례」 길례 제기도설과 부합하는 형태로 만들어졌습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

왕실 상.장례에 쓰인 합

이 합의 형태는 『세종실록』「오례」 흉례 명기에 보이는 밥그릇인 반발飯鉢과 유사합니다. 1447년(세종 29) 문소전과 휘덕전에서 은기 대신 백자를 사용하도록 하였는데, 조선 초기에 고급 금은기를 대신하여 당시 왕실에서 사용된 백자의 모습을 보여줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

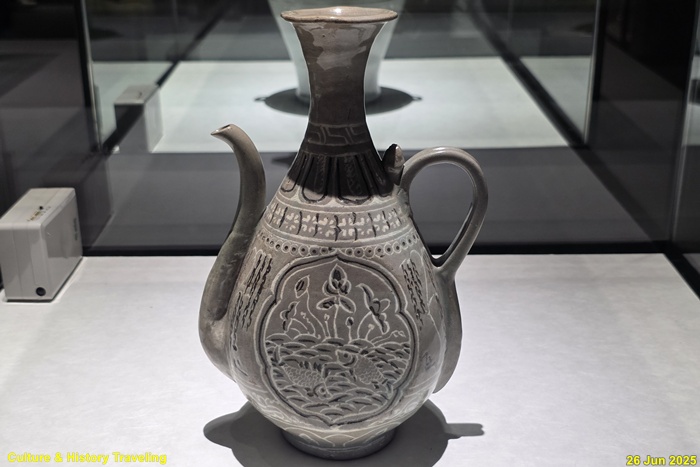

왕실 잔치에 쓰인 주자

이 주자는 고려 말 14세기 상감청자 주자의 여운을 강하게 보여주면서 15세기 새로운 조형 요소를 받아들였습니다. 이 주자는 당시 금기金器로 제작되었던 『세종실록世宗實錄』「오례」 가례 준작조의 금봉병金鳳瓶, 『국조오례의서례」의 금대병金大瓶과 유사합니다. 대병은 이름은 병이지만 손잡이와 주구가 달린 병모양 주자입니다. 이 분청사기 주자는 백자와 더불어, 금속기를 대체하여 가례와 빈례에서 주기酒器, 다기茶器로 사용되었을 가능성이 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

산뢰(山罍)는 국가의 중요한 제례에서 술이나 물을 담는 데 사용된 큰 항아리 형태의 제기로 ‘산준(山尊)’이라고도 불렸다. 몸체에 산과 구름 문양(山雲形)**이 새겨져 있거나 그려져 있는 것이 가장 큰 특징이다. 희준(犧尊), 상준(象尊), 착준(著尊), 호준(壺尊), 대준(大尊)과 함께 국가 제례에서 중요하게 사용된 6가지 종류의 큰 술동이인 준뢰(尊罍) 중 하나이다.

제사에 쓰인 그릇 산뢰,

이 산뢰는 당당한 형태에 청화안료와 철화안료를 동시에 사용하여 무늬를 그렸습니다. 산뢰는 『세종실록』「오례」 길례 제기도설과 『국조오례의서례』 길례에 수록된 제기입니다. 『예서』에는 ‘산뢰는 산준이다. 준에 그림으로 산과 구름이 있는 형상을 만든다. 뢰라고 한 것은 구름과 우레가 널리 혜택을 베푸는 것이 임금이 은혜를 여러 신하들에게 미치는 것과 같다고 여겨 취한 형상이다’라고 하였습니다. 이 산뢰는 금속제기의 모습을 충실하게 반영하면서 국가 제례에서 사용된 위엄 있고 격조있는 백자 제기의 모습을 보여줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

구름·용무늬 항아리는 왕실의 권위와 하늘의 기운을 상징하는 왕권의 상징 백자로, 용의 위엄과 구름의 신성함을 통해 국가의 안녕과 왕조의 영원함을 기원한 기물이다. 청화 안료의 푸른색과 백자의 순백이 대비되며, 용의 힘찬 필선과 구름의 유려한 선이 조화를 이루고 있다.

명나라 선덕제의 청화백자

이 항아리는 입부분 바로 아래 ‘선덕년제’라고 쓰여 있어 명대 선덕년간(1426~1435)에 제작되었음을 알 수 있습니다. 1454년 간행된 『세종실록』「오례」 가례 준작조와 1474년에 간행된 『국조오례의서례』가례조에 도해되어 있는 ‘백자청화주해’와 생김새가 매우 유사하여 주목됩니다. 1430년(세종 12) 7월 명으로부터 ‘청화운룡백자주해’를 들여온 기록이 있어, 도설의 기물의 실존으로 유추할 수 있을 듯합니다. 조선 청화백자 용준이 제작되기 전 왕실 의례에서 사용하였던 것으로 보입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

조선 왕조의 권위와 위엄 용이 그려진 백자

조선 전기 용이 그려진 백자는 많지 않습니다. 이 병은 옥호춘병의 형태에 몸체 가득 구름과 용을 그려 넣었습니다. 이데미츠미술관 소장 <‘선덕년제’宣德年製’가 쓰인 구름 용무늬 항아리>와 비교했을 때 용 무늬가 양식적으로 유사한데, 백자의 유색과 청화 안료의 발색이 뛰어납니다. 용 무늬가 그려진 것으로 보아 왕실에서 사용한 그릇으로 추정됩니다. 왕실 연례에서 주병酒瓶으로 사용되었을 가능성이 높습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

용이 새겨진 도자기는 왕과 왕실의 권위를 상징하는 특별한 기물로, 주로 왕실 전용으로 제작되었다. 용은 곧 천명(天命)을 받은 통치자, 즉 왕권의 정당성을 상징했다. 구름·파도 등과 함께 표현되어 천지의 조화, 왕조의 번영, 비와 풍요를 주는 생명력을 뜻하고 있다.

조선 왕조의 권위와 위엄 용이 새겨진 분청사기

높이 50센티미터에 가까운 대형 분청사기 항아리로 몸체 하단부에 상감기법으로 두 마리의 용을 새겼습니다. 용은 구름 속에서 여의주를 희롱하며 하늘을 나는 모습입니다. 목 부분과 어깨의 커다란 여의두문 바깥면으로는 작은 국화문의 인화 도장이 빼곡히 찍혀 있어, 상감 기법을 주로 하고 인화 기법이 일부 사용되는 단계의 모습을 보여줍니다. 이 항아리는 청화백자 용준이 사용되기 이전 왕실의 용준으로 기능하였던 것으로 추정됩니다. 전통의 계승과 새로운 영향을 동시에 반영하며, 문양 표현과 유색에서 최고급 분청사기임을 알 수 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

양산 가야진사

가야진사는 1406년(태종 6) 낙동강 용소자락에 세워져 물을 관장하는 용신을 모시는 제당이었습니다. 가야진사에서는 비와 풍요를 비는 사독제사四瀆祭祀를 봉행하였습니다. 이곳에서 출토된 제기는 15세기 국가제례 가운데 악해독嶽海瀆(국가 중사中祀로서 큰 산악, 바다, 바다와 강이 만나는 곳에서 지내는 제사)에 해당하는 가야진에서 실제 제사에 사용된 것입니다. 현재는 후대에 복원된 제당이 남아있고, 매년 제사를 지내고 있습니다.

조선시대 왕실 잔치에서 사용된 잔은 왕실의 권위와 예법을 반영하는 예기(禮器)로, 청동, 백자, 분청사기 등 다양한 재료로 만들어졌다. 술을 나누며 왕실 구성원의 연대와 화합을 표현했다.

‘백자 철채 뿔잔'(보물)은 고대 이래로 전해 내려오는 ‘각배’의 전통을 따르고 있다. 순백의 바탕흙에 청색을 띠는 백자 유약을 칠한 것이다. 조선시대 백자 중에는 보기 드문 형태이다.

왕실 잔치에 쓰인 손잡이 달린 잔과 활쏘기 벌주잔으로 쓰인 뿔잔

상감백자, 청동 그리고 백자로 제작된 손잡이 달린 잔입니다. 손잡이가 달린 잔은 『세종실록』「오례」 가례 준작조에 있는 ‘쌍이청옥잔’, ‘쌍이운록청옥잔’ 등과 형태가 같습니다. 손잡이가 달린 백자잔은 중앙에서는 가례나 빈례 등 궁중 연향용 의례기로 사용되고 지방에서는 길례적 성격의 제기로 사용되었을 가능성이 높습니다. 뿔 모양의 술잔은 『세종실록』「오례」 군례 및 『국조오례의서례』 군례 사기도설에서 ‘치觶’라고 지칭되었습니다. 활쏘기의 승부에서 진 사람을 위한 벌주잔으로 사용되었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

태지석과 태항아리는 조선 왕실에서 아기의 태를 보관하고 기록하며, 왕조의 장수와 권위를 기원하는 상징적 의례 기물로, 유교적 예법과 왕실 문화가 결합된 기물이다.

태항아리는 왕실에서 왕자나 왕너가 태어났을 때 태를 담는 항아리입니다. 주인공의 이름, 생년월일을 기록한 태지석을 길지를 정해 함께 묻었습니다. 태항아리에는 왕실 자녀들의 건강과 복, 나아가 국가의 안녕과 번영을 기원하는 염원을 함께 담았으며, 그 자체로 왕실 세계의 특별함을 상징합니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

<진양군 영인정씨묘 출토 유물>(국보)이다. 경남 거창군 북상면에 있는 진양군 영인정씨 무덤에서 출토된 유물이다. 편병.접시.대접.잔.묘지 등 10여점이 출토되었다. 출토된 묘지 내용을 통해 1446년에 조성된 사실을 알 수 있다. 편병과 묘지는 고려백자의 전통을 이어받은 것으로 보인다.

새로운 시대의 정신을 담다

조선은 유교적 이상 사회를 이룩하려고 나라의 의례와 관습을 유교식으로 바꿔 나갔습니다. 분청사기와 백자는 유교식 예禮를 구현하는 데 사용되었습니다. 왕실의 제사, 군사 예절, 결혼, 손님맞이, 장례 등 다섯 가지 예절에는 정해진 모양대로 금속과 도자기 그릇을 만들어 사용했고, 왕조의 권위를 상징하는 그릇도 만들었습니다. 왕실에서 태어난 아기의 태胎는 특별한 항아리에 담아 왕조가 영원하기를 바랐고, 세상을 떠난 사대부를 위한 도자기 묘지基誌에는 추모하는 마음을 담았습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

- 안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년

- ‘국보 백자 ‘천’ ‘지’ ‘현’ ‘황‘ 명 발’, 국가유산포털, 국가유산청, 2025년

- “국보 진양군 영인정씨묘 출토 유물”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년

- OpenAI, <ChatGPT (GPT-5)>의 답변, 2025년 10월 16일 작성. (https://chat.openai.com)

- “본문의 초안 작성에 Google Gemini (2025년 10월 16일 버전)의 도움을 받았음.”