백자와 분청사기는 조선시대를 대표하는 도자기이다. 백자는 다양한 형태와 무늬들이 있는데 그 중 순수한 흰색의 자기를 순백자라고 한다. 유교사회를 추구했던 조선사회에서는 순백의 절제된 아름다움을 보여주는 순백자는 검소와 절제를 중요시하는 사대부들의 취향과 맞아 떨어졌다. 조선 전기에는 단아하고 실용적인 형태가 주를 이루었으며, 일부는 청화나 철화로 문양을 그렸다. 분청사기는 백토 바탕에 검은 철 안료로 그림을 그려 넣거나 칼로 무늬를 새겼다. 지역 장인들이 만든 분청사기는 자유로운 기운과 생명력을 담고 있다.

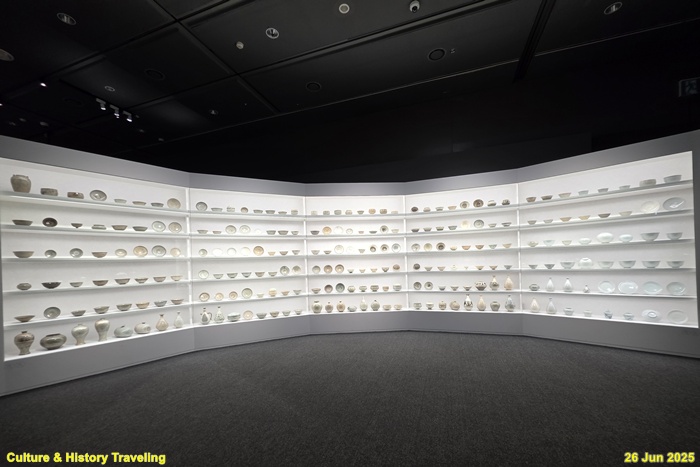

백색 위에 펼친 시대 미감

조선 전기에는 하얀 문양을 찍은 분청사기와 하얀 바탕을 이뤄낸 백자가 함께 만들어졌습니다. 순백의 백자 표면에는 파란 청화 안료로 그림을 그렸습니다. 왕실 도화서 화원들이 그린 청화백자의 무늬는 조선 왕실의 이상과 품격을 보여줍니다. 분청사기에는 백토 바탕에 검은 철 안료로 그림을 그려 넣거나 칼로 무늬를 새겼습니다. 지역 장인들이 만든 분청사기는 자유로운 기운과 생명력을 담고 있었습니다. 새 나라가 출발한 지 어느덧 200여 년이 흘러 백색의 그릇은 조선 사람들의 삶에 완전히 자리 잡았습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

분청사기는 고려 상감청자를 계승한 도자기제작기법으로 ‘백토로 분장한 회청색의 사기’라는 뜻으로 20세기에 들어서 붙여진 이름이다. 외형상 고려청자에 비해서 제작수법이 쇠퇴한 느낌을 주고 있지만, 투박하면서도 서민적인 면모를 보이는 등 한국적인 미를 잘 담아내고 있다.

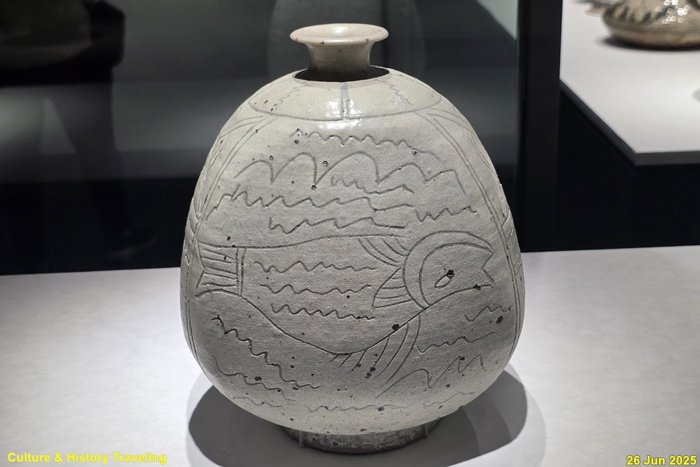

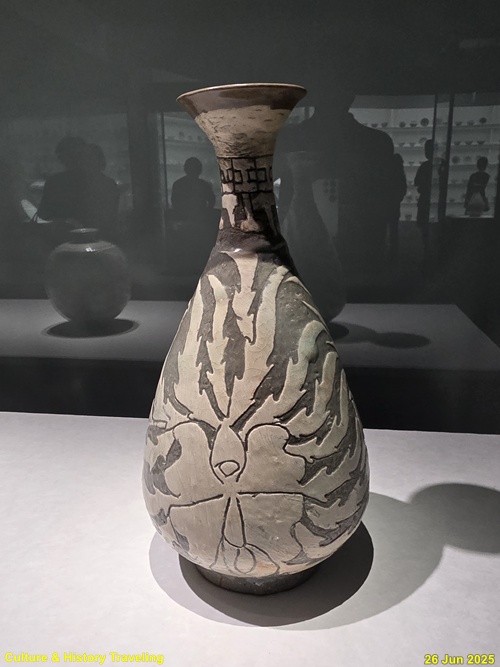

철화(鐵畵)기법은 회흑색의 태토위에 백토를 분장한 후 철사안료로 무늬를 그리고 유약을 입힌 것읏을 말한다. 청자에도 사용되었던 인화나 상감기법보다 다소 늦은 15세기 후반경부터 만들어졌다. 당초.연꽃.모란 등 식물무늬가 많이 그려졌으며, 무늬의 재구성 및 추상화를 통해 현대미술같은 느낌을 준다.

<분청사기 철화어문 항아리>(보물)은 철화기법을 사용하여 물고기 무늬를 그린 것이다. 어깨가 넓고 배가 불룩한 항아리형을 하고 있다. 아가리 부분에는 덩굴무늬를, 굽다리에는 연꽃무늬로 띠를 둘렀으며, 몸체 전면은 귀얄이란 붓으로 백토를 발랐다. 몸통에 단순화된 물고기 그림을 표현하고 이다.

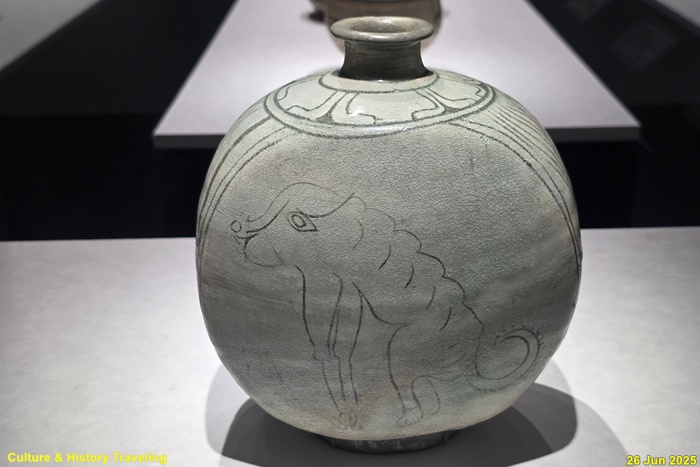

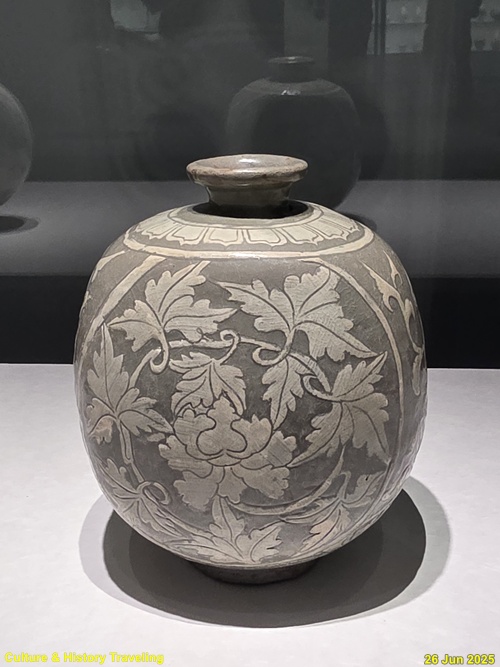

박지기법는 백토분장하거나 백토물에 담갔다가 꺼낸뒤 무늬를 그리고 배경을 긁어낸 생기는 무늬이다. 태토의 검은색과 백토무늬가 선명히 대비되는 효과를 나타낸다. 조화(彫花)기법(음각기법)은 백토분장한 표면에 음각으로 무늬를 그려 넣는 것으로 박지기법과 함께 사용되는 경우가 많다.

옆면은 곡선과 직선으로 음각했고, 앞면과 뒷면에는 물결 속에 뒤집혀진 물고기를 표현했다. 마치 어린아이가 그린 듯 해학적이다. 그릇 표면에 보이는 검은 점은 유약의 철 성분이 굽는 과정에서 자연스레 나타난 것이지만 마치 무늬를 넣은 것 같은 효과를 낸다.

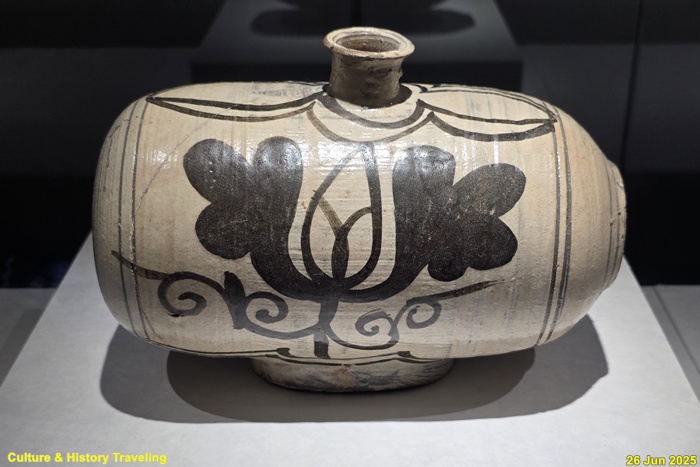

<분청사기 박지철채모란문 자라병>(국보)은 분청사기를 대표하는 작품 중 하나로 15~16세기에 만들어졌다. 납작한 몸체에 주둥이가 달린 형태로 자라를 닮아 ‘자라병’이라 불리는 이병은 실생활에 여행용 물병이나 술병으로 사용된 것으로 보인다. 조형성이 뛰어나며 흑백의 대조가 멋스러운 작품이다.

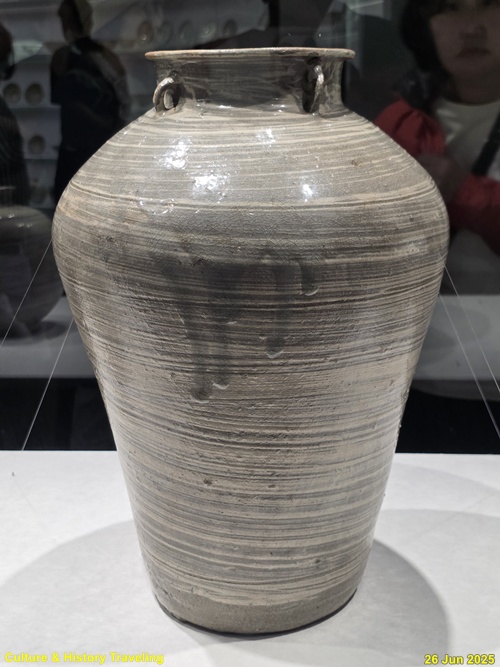

귀얄기법은 분청사기의 모든 백토분장의 기초가 되는 기법으로 다른 무늬를 첨부하지 않은 것을 기얄기법 분청사기라고 한다. 태토위에 귀얄로 힘있고 빠른속도로 바르기때문에 운동감 뿐 아니라 회화적인 무늬효과를 주고 있다. 분장기법은 백토에 담갔다가 꺼낸 뒤 유약을 입힌 것으로 조용한 분위기를 준다. 16세기 백자로 변해가는 과정을 보여준다.

흰색 모란 넝쿨무늬와 회흑색 바탕이 선명하게 대비를 이루었다. 특히 거친 붓질 흔적에서 분청사기 특유의 질감이 느껴진다.

자유와 생명력을 품다, 분청사기

조선 왕실과 관청에서 관요 백자를 사용하게 되면서 더 이상 공납 분청사기를 만들지 않게 된 지역의 가마에서는 새로운 분청사기를 만들기 시작했습니다. 고려 상감청자를 이은 상감분청사기와, 공납 체제와 맞물려 발전한 인화분청사기와는 다른 미감이 펼쳐집니다. 분청사기의 바탕을 백토로 칠하고 그 위에 철 안료로 그림을 그리는 철화분청사기와 문양의 세부와 바탕을 칼로 조각하는 조화 · 박지분청사기, ‘귀얄’이라는 붓을 사용해 그릇 표면에 백토를 발라 장식하는 귀얄분청사기, 그릇을 백토물에 담갔다가 꺼내어 백토가 자연스럽게 씌워지도록 한 분장분청사기에서 장인의 자유와 개성, 그 숨결과 손놀림을 생생하게 느낄 수 있습니다. 분청사기에서 가장 애호된 문양 소재는 모란과 물고기입니다. 분청사기의 모란 넝쿨무늬는 동시대 청화백자·철화백자에 보이지 않는 것입니다. 다양한 생김새의 물고기는 조선백자 뿐아니라 중국 도자에서도 유사한 모습을 찾기 어렵습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

백자는 다양한 형태와 무늬들이 있는데 그 중 순수한 흰색의 자기를 순백자(純白磁)라고 한다. 순백자에는 무늬가 없는 것을 비롯하여, 음각, 양각, 투각 등으로 장식한 백자들을 포함한다. 유교사회를 추구했던 조선사회에서는 순백의 절제된 아름다움을 보여주는 순백자는 검소와 절제를 중요시하는 사대부들의 취향과 맞아 떨어졌다. 이는 조선뿐 아니라 중국과 일본 등 동아시아와 멀리 유럽까지 순백의 도자기들이 크게 선호되었던 시대적 배경도 백자가 조선시대를 이끌었던 도자기가 될 수 있었던 주요 요인이 되었던 것으로 보인다.

<백자 청화‘홍치2년’명 송죽문 항아리>(국보)는 조선전기 성종 때(1489년)에 만들어진 것으로 높이 48.7m의 큰 항아리이다. 고려시대 매병을 연상시키는 형태를 하고 있는데 아가리는 작고 어깨선은 풍만하다. 소나무와 대나무를 그렸는데 조선전기 도화서 화원이 그렸을 것으로 추정되고 있다. 궁중 행사 때 꽃가지를 꽂아두는 용도로 사용된 것으로 보인다.

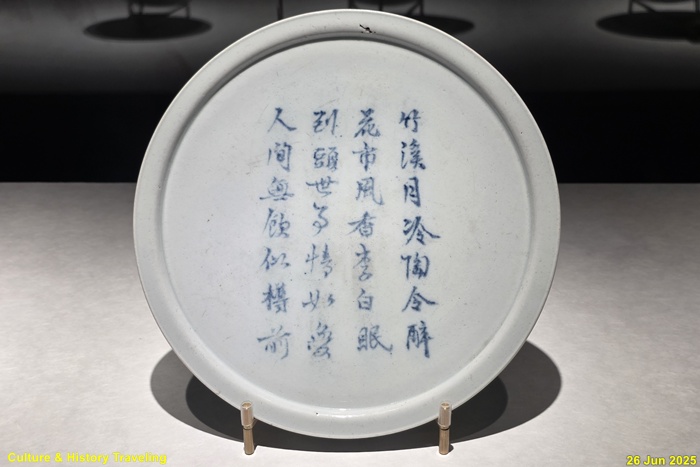

<백자 청화 ‘망우대’명 초충문 접시>(보물)는 높이 1.9cm, 아가리 지름 16cm의 청화백자 전접시이다. 가운데에 작은 원이 얕게 패여 있으며 ‘망우대(忘憂臺)’라는 글씨가 적혀 있다. 그 둘레에는 들국화 2송이와 날아드는 벌을 그려 놓았다. 순백색의 백토에 담청색을 머금은 백자유가 고르게 시유되어 있다.

<백자 청화매조죽문 유개항아리>(국보)이다. 조선전기를 대표하는 청화백자로 격조높은 그림이 그려져 있는 항아리이다. 몸통의 어깨는 벌어졌으며 허리는 잘록하게 만들어 바닥에서 도드라지는 느낌을 준다. 뚜껑 손잡이에 꽃잎 4장을 그리고 그 주위에 매화와 대나무를 그렸다. 몸체의 한면에는 한쌍의 새가 앉아 있는 매화와 들국화를, 다른 면에는 대나무를 그렸다. 문양의 배치나 그림 수법 등에서 명나라 청화백자의 영향을 받은 것으로 보이며 도화서 화원이 직접 그린 격조높은 그림으로 추정하고 있다.

<백자 청화매죽문 항아리>(국보)는 높이 41cm의 청화백자 항아리이다. 몸통 윗부분은 볼록하고 아랫부분 잘록하게 좁아졌다가 살짝 벌어진 형태이다. 몸통 가운데에는 매화와 대나무가 그려졌다. 서로 교차하는 매화가지와 대나무 들 세밀하고 사실적으로 그렸다. 청화안료로 농담을 조절하면서 그렸는데 회화적으로도 매우 뛰어나다. 표현기법과 색, 형태면에서 아름다운 항아리로 중국 명나라 청화백자의 영향을 받은 것으로 보인다.

이상과 품격을 그리다, 조선백자

관요에서 눈처럼 희고 단단한 경질백자가 완성되자 이를 바탕으로 청화백자가 만들어졌습니다. 청화백자는 코발트 안료로 그림을 그려 백색 바탕에 청색 그림으로 나타납니다. 조선 전기 청화백자의 그림은 왕실 도화서의 화원이 그렸습니다. 그림의 소재는 주로 소나무 ·대나무·매화의 세한삼우, 보상화 넝쿨과 인물, 물고기였고, 시가 쓰이기도 했습니다. 외래적 요소를 가지고 출발하지만 수요층인 왕실의 정신과 미감을 담아 정제된 표현으로 조선의 특색을 갖추어 갑니다. 철화백자는 청화백자와 유사한 소재를 그렸는데, 백색 바탕에 검은 발색의 대비가 수묵화를 연상시킵니다. 조선 전기 청화백자·철화백자의 문양은 새 나라를 세운 이들의 문인적 취향과 군자적 지향의 함의와 풍류를 담았습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

조선의 흰빛

흰색을 향한 조선 도자의 여정은 수많은 발자국을 남겼습니다. 흰색은 하나의 색이 아니었습니다. 푸른 기운을 머금은 흰색, 누르스름한 흰색, 따뜻한 흰색과 차가운 흰색까지, 모두가 조선 사람들의 손으로 빚어 구워낸 빛이었습니다. 흰색으로 향하는 길목마다 우리는 뜻밖의 즐거움을 만났습니다. 물고기와 풀꽃, 소나무와 매화가 조선의 그릇을 자유롭게 수놓았습니다. 프리즘을 통과한 빛이 무지개로 퍼지듯, 모든 색은 하나의 빛에서 태어납니다.

조선 사람들의 손에서 피어난 수천 가지 흰빛은 어느 하나도 같지 않지만, 모두 조선의 흰빛입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

- 안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년

- 안내문, 중앙박물관, 2015년

- ‘국보 백자청화매조죽문 유개항아리’, 국가문화유산포털, 문화재청, 2023년

- “국보 백자 청화‘홍치2년’명 송죽문 항아리”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2023년

- “보물 백자 청화 ‘망우대’명 초충문 접시”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2023년

- ‘국보 분청사기 박지철채모란문 자라병 ’, 국가문화유산포털, 문화재청, 2023년

- ‘보물 분청사기 철화어문 항아리 ’, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년

- OpenAI, <ChatGPT (GPT-5)>의 답변, 2025년 10월 18일 작성. (https://chat.openai.com)