동양화라는 단어에서 가장 먼저 떠오르는 그림은 자연을 그린 산수화이다. 삼국시대의 무덤벽화나 백제의 산수무늬가 그려진 벽돌 등에서도 나타나듯이 아주 오래전 부터 산수화가 그려졌다. 산수화는 전문화가인 도화서 화원 뿐만 아니라 사대부계층에서도 많이 그렸다. 이는 자연의 이치를 담은 마음속의 산수를 그리는 중국 남종화(南宗畵)의 영향을 받은 것으로 보인다. 안견(安堅, ?~?)으로 대표되는 조선전기 화가들은 산수의 아름다움과 계절의 변화를 담은 산수화를 많이 그렸다. 이번 전시에서는 안견이 그렸다고 전해지는 산수화를 비롯하여 여러 가지 주제의 조선전기 작품들을 모아서 체계적으로 분류하여 당시의 경향을 살펴볼 수 있도록 하고 있다.

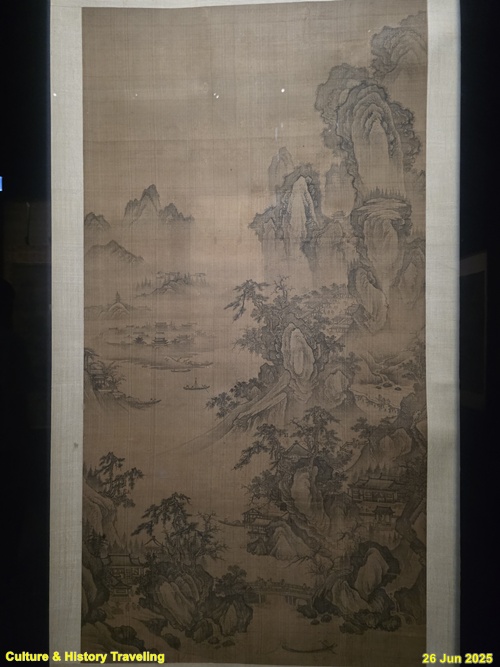

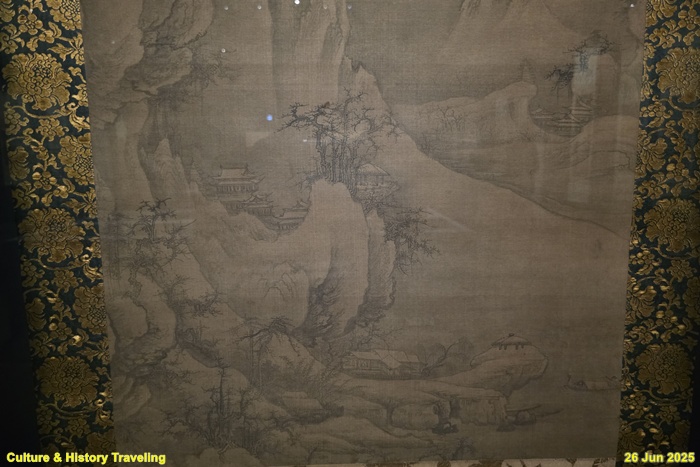

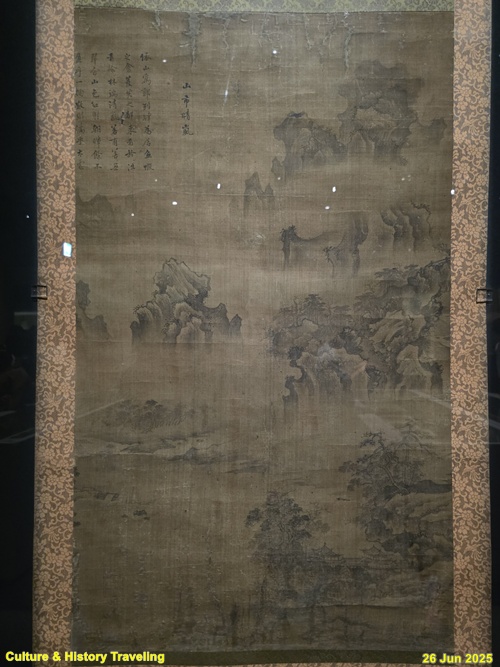

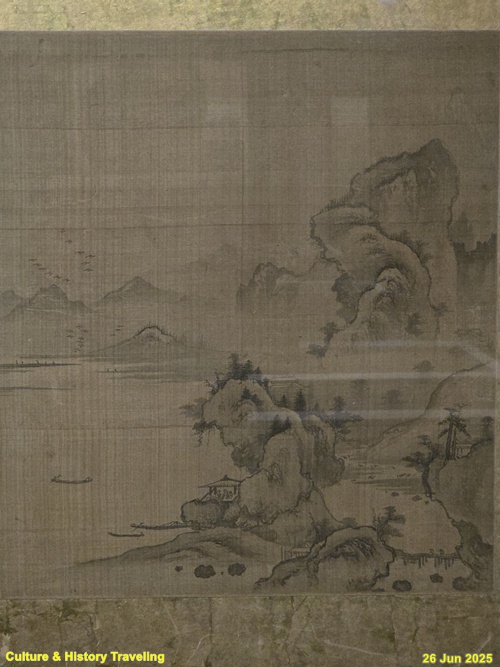

‘산시청람山市晴嵐’이란 소상팔경 중 한장면으로 ‘산속 시장에 맑은 날의 안개가 피어오르는 모습’을 말한다. 멀리 보이는 산골시장, 사찰, 어촌마을 풍경 등 다양한 요소들이 혼합되어 있다.

다양한 이상경의 조화

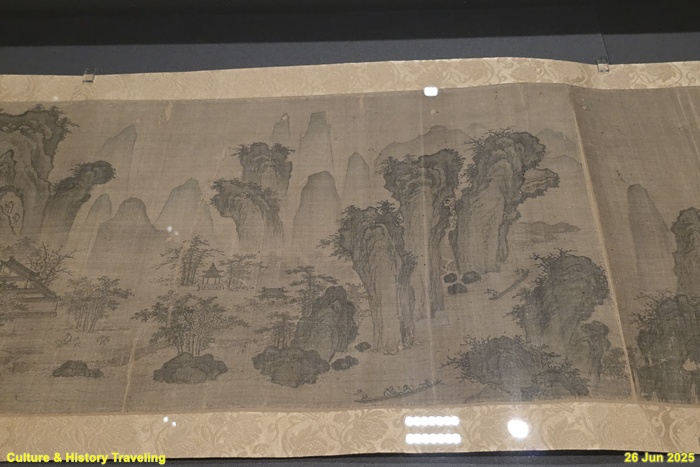

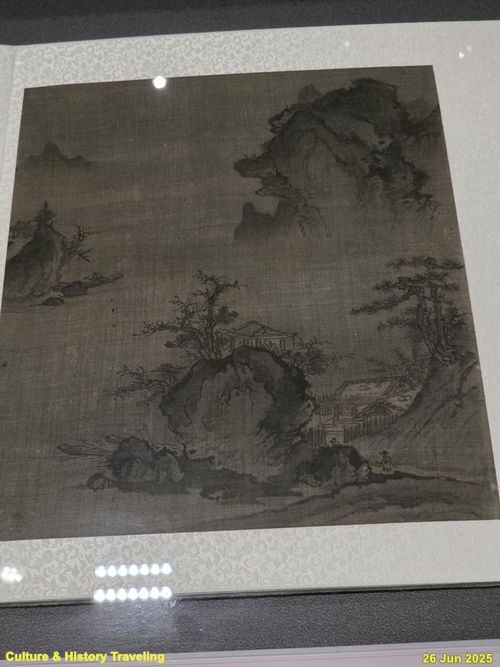

이 작품은 산골 시장, 멀리 보이는 사찰, 어촌 마을의 풍경 등 소상팔경瀟湘八景의 다양한 요소가 혼합된 산수도입니다. 조선 전기 사대부들이 그림 속에 새로운 이상경을 구현하고자 했던 태도를 잘 보여줍니다. 양식적으로는 화면 오른쪽에 언덕과 산을 치우치게 배치하고, 왼편에는 넓은 강을 두어 공간의 확산을 표현하였는데, 이는 안견파 화풍의 특징입니다. 안견은 도화서 화원으로 조선 전기 가장 영향력 있는 화가였습니다. 그의 화풍을 따라 형성된 안견풍 산수는 당시 유행한 대표적인 산수화 양식이었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

절파(浙派)는 명나라 초기에 절강성 지역을 중심으로 활동한 화가들의 화풍을 말한다. 절파는 원나라 문인화가 지식인 중심의 사색적 화풍이었던 것과 다리 궁정 화원 중심의 직업 화가 그룹이었다. 그들은 강남의 실경과 역동적인 산수 표현을 즐겨 그렸다. ‘기세’와 ‘화면의 밀도’를 중시하는 장엄한 회화 양식이다.

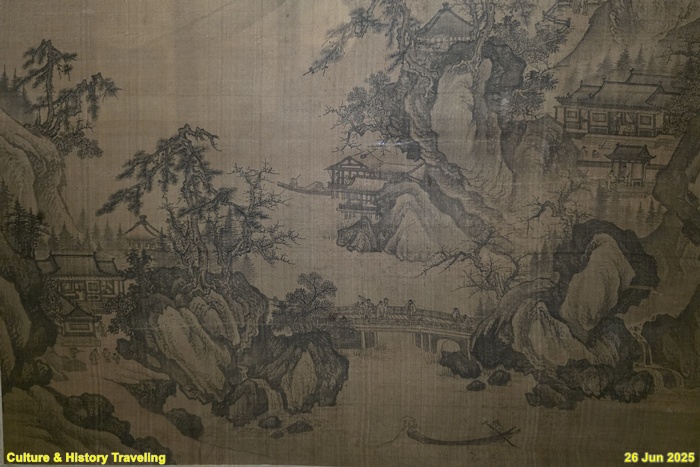

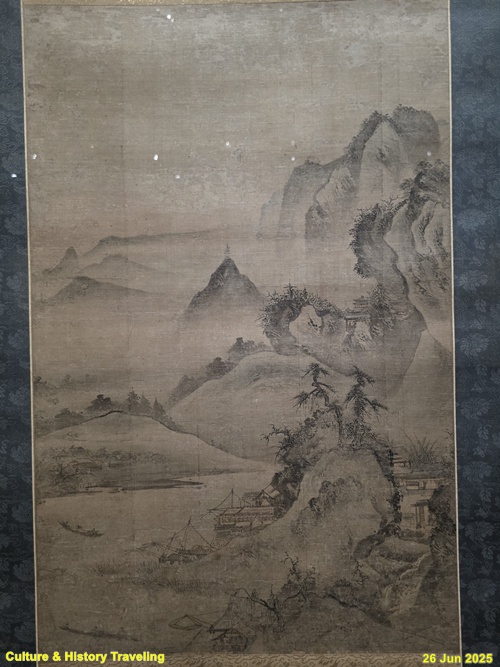

안견파 화풍과 명나라 절파 화풍의 만남

가까운 곳 왼쪽으로 치우친 언덕이 화면 중앙으로 이어지면서 멀리 솟은 큰 산으로 향합니다. 완만한 구릉에는 나무가 드문드문 자라고, 중앙 왼편에는 여러 전각이 자리하여 안정된 구도를 형성합니다. 산과 바위는 가느다란 붓질로 질감을 섬세하게 표현하였고, 소나무는 솔잎을 하나하나 얇은 선으로 그린 뒤 엷은 색을 더했습니다. 멀리 있는 나무는 윤곽선을 생략하고 먹으로 단순하게 처리하여 거리감을 살렸습니다. 전체적인 구도와 묘사는 안견파화풍을 따르면서도 명대 절파浙派의 강한 필선과 다소 장식적인 요소가 함께 나타나는 작품입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

안견(安堅)은 조선 전기를 대표하는 화원(畫員)으로 세종과 문종, 세조 대에 활약했다. 중국 남종화(南宗畵)의 부드러운 분위기와 북종화(北宗畵)의 세밀한 묘사법을 절묘하게 융합하여 ‘안견풍(安堅風)’ 산수화 양식을 확립했다. 구도는 면을 삼단 구성(근경–중경–원경)으로 나누고, 화면 중앙에 웅장한 산봉우리를 배치한다. 부드럽고 섬세한 필선, 안개와 구름을 이용한 공간감을 표현한다. 산수 속에 인물을 작게 배치하여, 자연속에 인간이라는 감성을 잘 표현하고 있다.

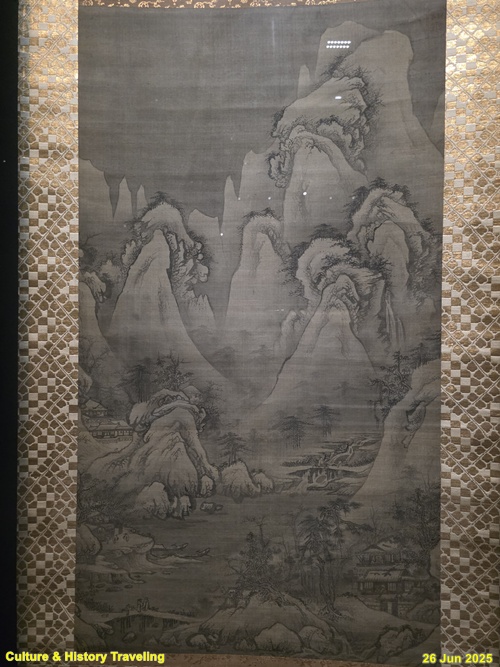

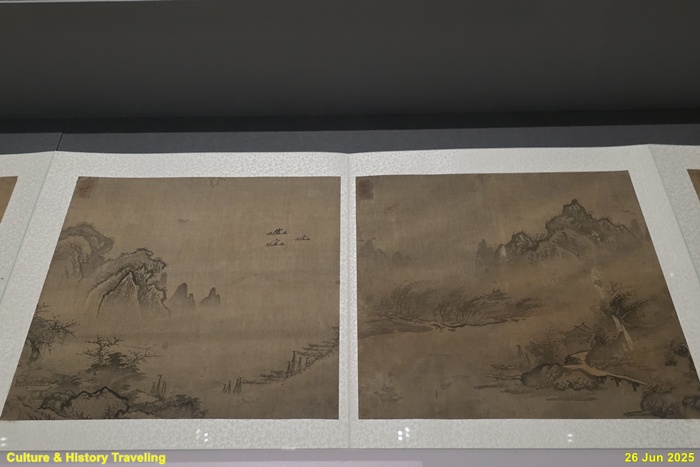

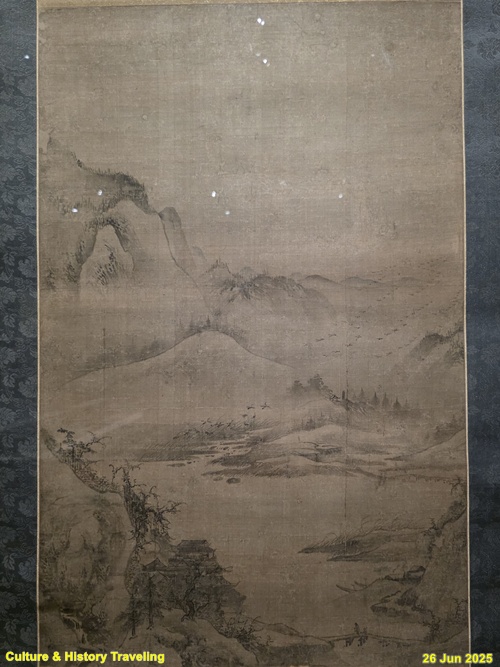

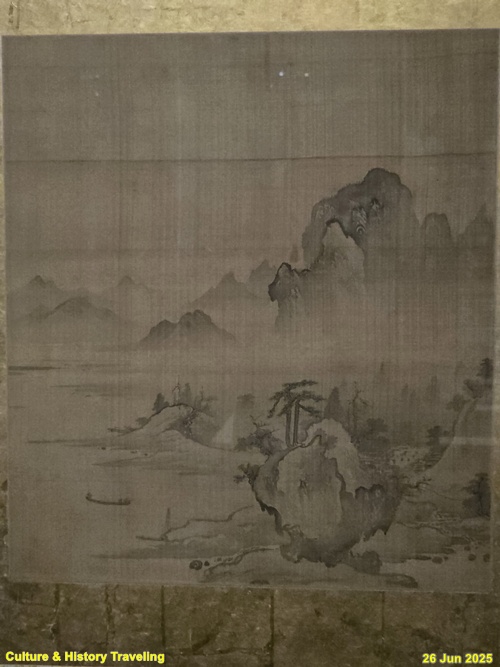

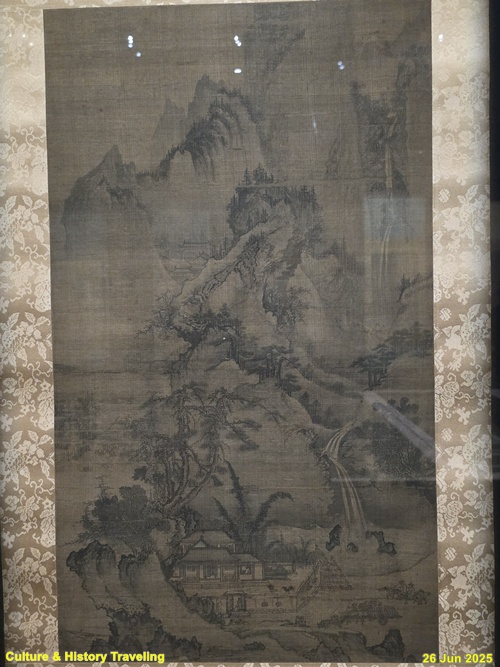

거대한 자연과 안견풍 산수

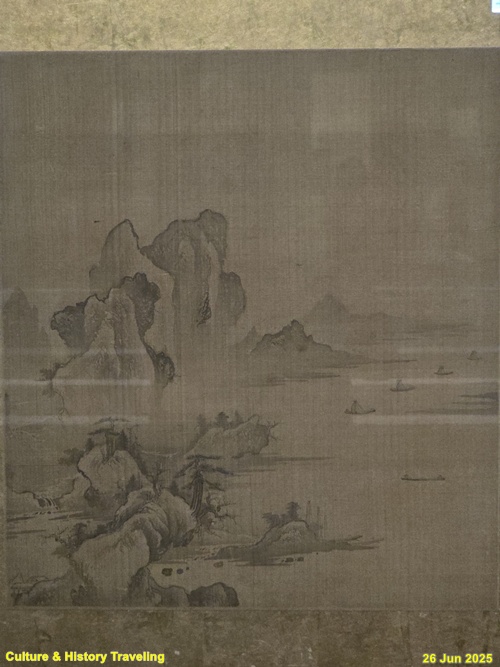

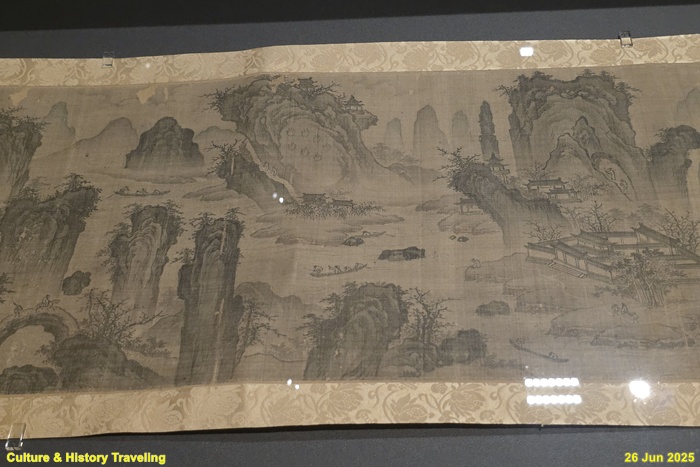

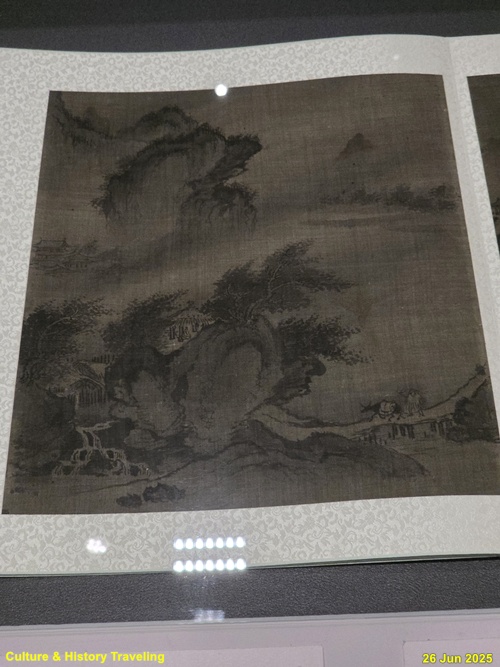

이 작품은 자연을 크게 인간을 작게 그리는 거비산수巨碑山水를 바탕으로 하여, 거대한 자연 속에 순응하는 인간의 모습을 보여줍니다. 양식적으로는 언덕과 산이 각각 좌우로 치우쳐 있어서 두 작품을 나란히 놓으면 전체적인 구도가 균형을 이룹니다. 한쪽에는 강이 흐르는데, 안개 속으로 사라지는 배와 기러기가 그 위에 놓여 장면에 깊이감을 더합니다. 또한 언덕 위의 소나무는 시선을 자연스럽게 먼 곳으로 유도합니다. 이처럼 거대한 자연, 한쪽으로 치우친 구성, 언덕 위 소나무, 강조된 공간감 등은 모두 안견파 화풍의 특징입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

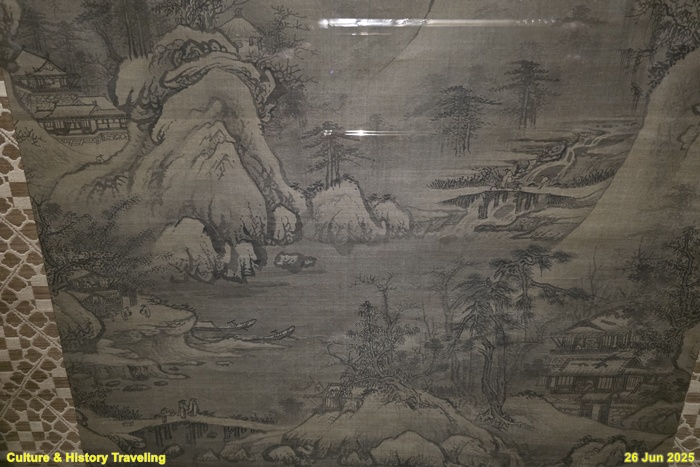

사시도(四時圖)란 봄·여름·가을·겨울의 네 계절(四時)을 주제로 그린 그림을 말한다. 보통 4폭 병풍 또는 4점의 낱그림으로 구성되며, 각 폭이 한 계절을 상한다. 유교적 세계관과 자연 관찰을 함께 담은 문인화의 주요 주제이다. 중국 송나라에서 시작되었으며, 조선에서는 궁중 장식화나 사대부의 서재 장식화로도 즐겨 그려졌다.

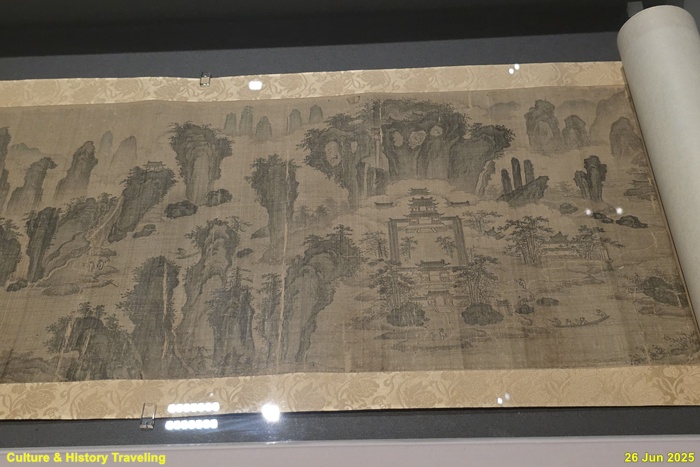

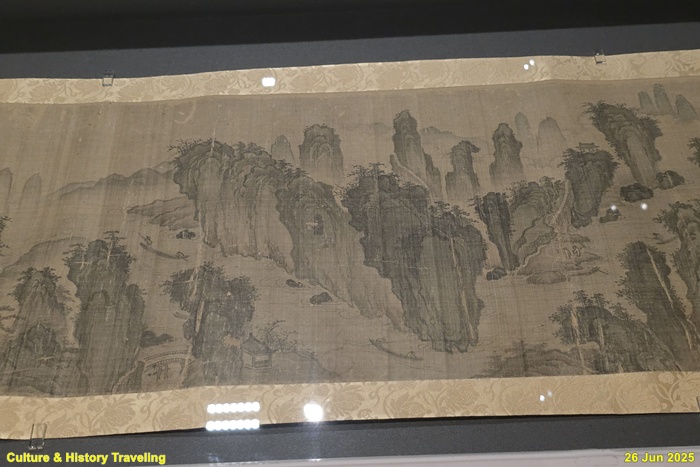

계절에 따라 끊임없이 변하는 산수

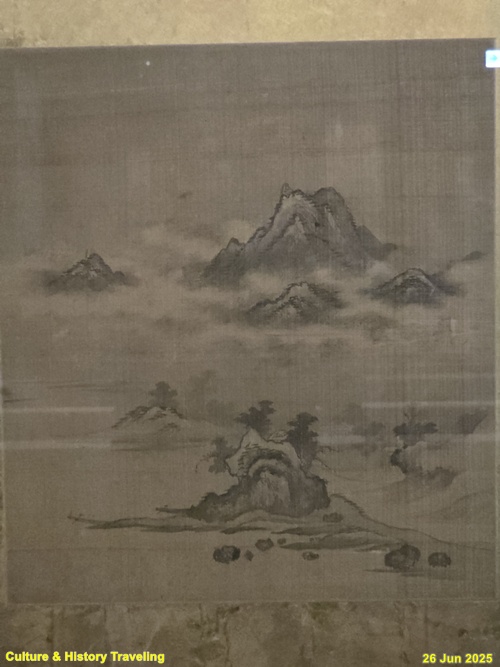

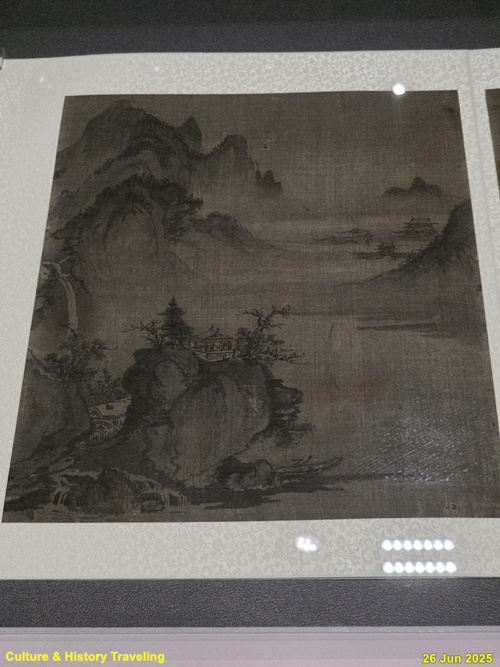

봄, 여름, 가을의 경치를 담은 산수화로, 본래 사계절이었으나 겨울은 사라진 것으로 보입니다. 조선 전기에는 자연의 변화에 주목한 이와 같은 사시도四時圖 유형의 그림이 자주 그려졌습니다. 양식적으로는 한쪽으로 치우친 구도, 깊은 공간감, 언덕 위 소나무 등에서 안견파 화풍이 드러나지만, 물결치는 구름과 강한 명암 대비에서 미법산수와 절파 화풍의 흔적도 보입니다. 거대한 산을 배경으로 정교한 건축 묘사와 화려한 채색 등은 화원의 솜씨로 여겨지며, 건축 기단의 ‘허튼층쌓기’는 조선 건축 표현의 한단면입니다. 이 작품은 조선 전기 회화의 새로운 기준작으로 꼽아도 손색이 없는 그림입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

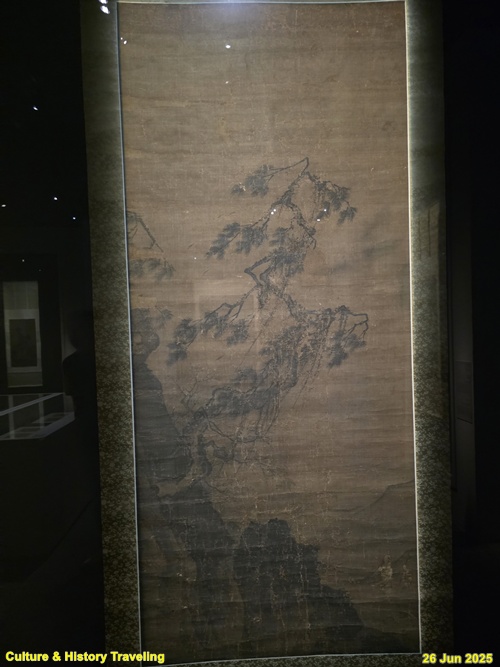

‘송하보월도(松下步月圖)’는 조선 전기의 화가 이상좌가 그린 것으로 전해지는 산수화이다. 이상좌는 도화서 화원으로, 안견의 화풍을 계승하면서도 조선적 정서를 가미한 문인 산수화를 확립한 인물로 평가받고 있다. 조선 초기에 유행한 남송의 ‘마하파(馬夏派)’ 화풍의 영향을 받은 대표적인 작품으로 꼽힌다.

달밤 소나무 아래를 걷다

마르고 단단한 소나무가 쇠처럼 구부러져 자라고, 바람에 날린 솔잎들이 허공에 흩날립니다. 하늘에는 달이 떠 있고, 소나무 아래에는 고사와 시동이 나란히 서 있습니다. 이러한 구도는 중국 남송 마하파 화풍을 따른 것입니다. 그러나 그 표현에서는 차이를 보입니다. 달은 붉게 칠해져 있고, 금니로 달 테두리를 칠한 흔적이 남아 있습니다. 또한 소나무 아래에는 붉은 매화 꽃이 흐드러지게 핀 흔적이 발견됩니다. 따라서 본래 이 작품은 지금의 소슬한 분위기보다는 화려하고 경쾌한 봄의 정취를 담고 있었던 작품이었을 가능성을 보여줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

“설경산수도(雪景山水圖)”는 조선시대 화가들이 즐겨 그린 주제 중 하나이다. 차가운 계절의 적막함과 고요함, 은한한 생명력을 표현한다. 바위나 나무의 선묘를 최소화하고, 여백과 담묵으로 눈의 질감을 표현한다. 조선 문인화의 은일적 정서를 상징하기도 한다.

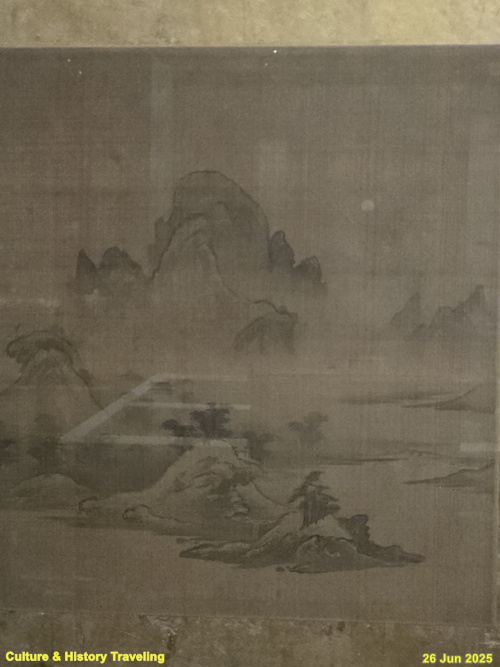

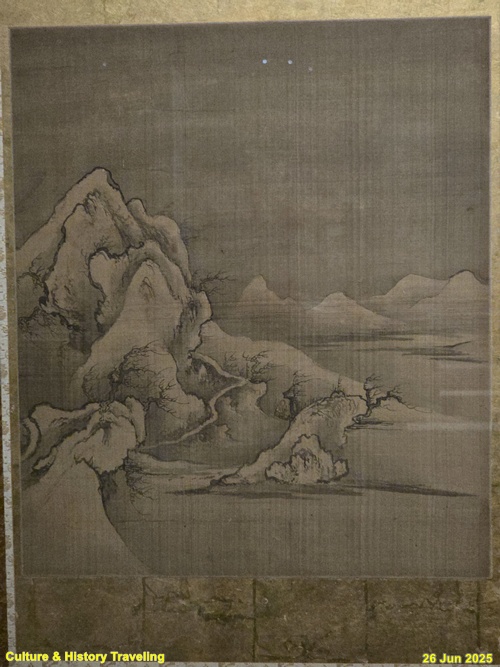

먹으로 그린 겨울 경치

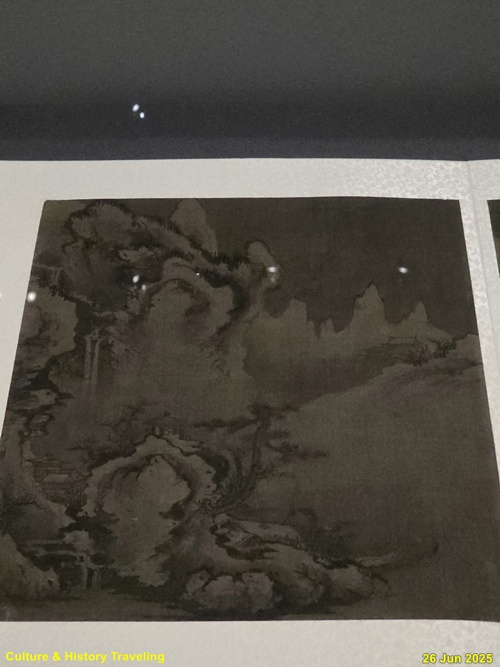

고운 비단 바탕 위에 거대한 겨울 산을 그렸습니다. 산세는 화면 왼쪽으로 치우쳐 있으며, 멀리 떨어진 산이 오른쪽 여백을 채우며 화면의 균형을 이룹니다. 덩어리처럼 이어진 중첩된 산맥은 조선 전기 산수화에서 드문 구성이나, 나무 기둥 한쪽에 점을 찍어 나무껍질을 표현한 필법과 건축의 세밀한 묘사에서 조선 전기 양식을 볼 수 있습니다. 하늘 전체를 먹으로 선염하고, 눈이 쌓인 부분은 여백으로 두어 간접적으로 눈을 묘사했습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

먹으로 그린 겨울 경치

사선으로 흐르는 계곡을 중심으로 가까운 풍경과 먼 풍경이 나뉩니다. 가까운 풍경에는 초가 안에서 책을 읽는 사람, 다리를 건너는 사람, 손님을 배웅하는 사람 등 자연 속 일상의 순간을 담았습니다. 먼 풍경의 산 아래 계곡에는 안개가 자욱하게 깔려 나무 형상만 희미하게 드러나 겨울 특유의 고요하고 청정한 정취를 자아냅니다. 산봉 우리의 암석은 짧은 선과 점을 결합한 단선점준 기법으로 질감을 표현하였고, 멀리 있는 산은 예리하고 뾰족한 첨형으로 그렸습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

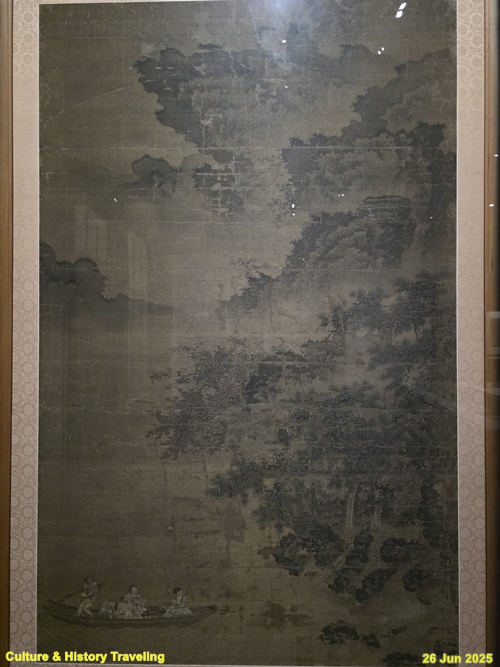

송대 소동파의 <전적벽부(前赤壁賦)>를 바탕으로 하며, 조선시대에도 표현한 산수화이다. <전적벽부>는 적벽에서 벗들과 함꼐 배를 타고 달빛 아래 시를 읊으며 인생무상을 느낀 장면을 묘사한 산문이다. 문학적 사유와 철학적 의미를 시각화한 작품이다.

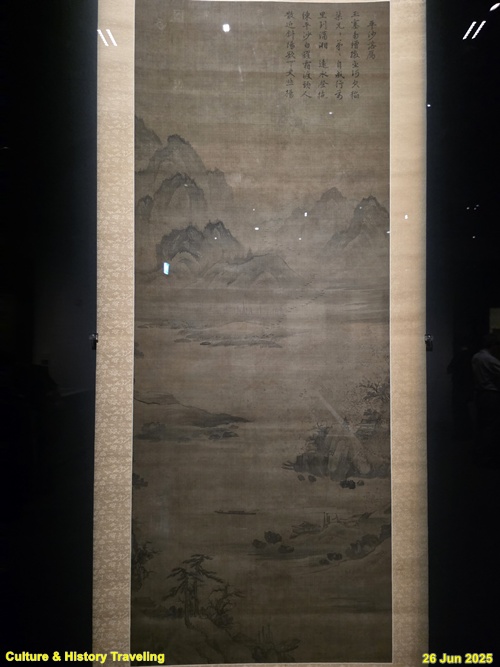

젹벽에서 뱃놀이

북송의 문인 소식의 「전적벽부前赤壁賦」에 나온 뱃놀이 장면을 그린 그림입니다. 소식은 음력 7월 보름에 적벽 아래에서 배를 타고 시를 읊으며 달을 감상했는데, 조선 전기 사대부들도 소식을 본받아 7월 보름에 배를 띄우는 풍속을 즐겼습니다. 그림은 절벽 아래 소식과 일행이 술을 마시고 퉁소를 부는 장면이 담겨 있으며, 험하고 복잡한 산과 바위의 표현에서 중국 명나라 절파 화풍의 영향을 느낄 수 있습니다. 이 그림은 본래 안견이 그린 것으로 전해지나 그의 화풍과는 차이가 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

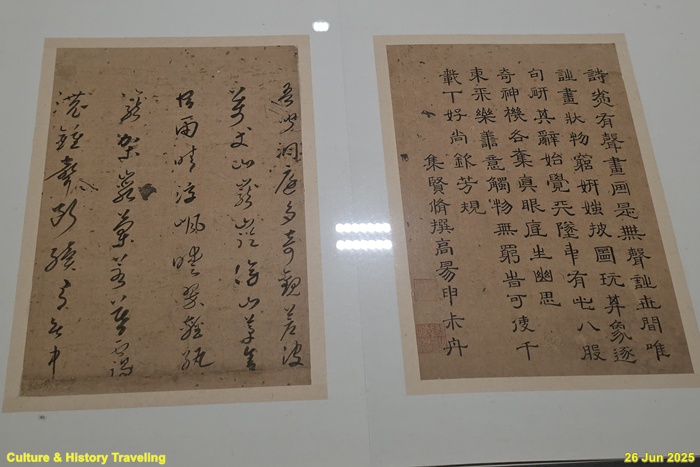

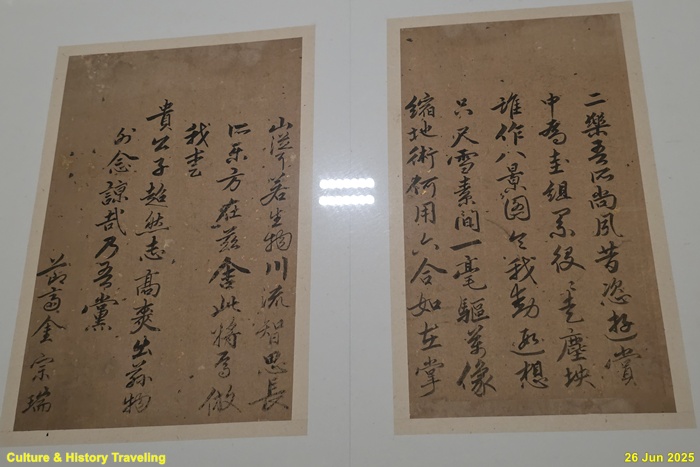

<비해당 소상팔경시첩(匪懈堂 瀟湘八景詩帖, 보물)>은 조선초 안평대군이 주됴하여 편찬한 시첩이다. 당대 최고의 문인 19명(신숙주, 성삼문, 박팽년, 정인지, 김종서 등)에게 ‘소상팔경’을 주제로 시를 짓게 하여 그 친필을 모았다. 조선초기 신숙주, 성삼문 등 집현전 학사들과 사육신, 김종서 등의 글씨를 실제 볼 수 있는 중요한 자료이다.

소수瀟水와 상강湘江의 아름다운 여덟 풍경을 읊은 시, 신숙주 시, 김종서 시,

안평대군 이용이 중국 후난성 소수와 상강의 아름다운 풍경을 읊은 소상팔경시를 엮은 시첩입니다. 이 시첩에는 조선 전기 인물 19명의 시가 실려 있습니다. 그중 김종서의 시는 해서와 행서를 섞은 자연스러운 글씨로 친필로 여겨집니다. 신숙주의 독특한 예서는 후대에 그의 글씨를 모방해 쓴 것으로 보입니다. 이 작품은 소상팔경에 대한 조선 전기 명사들의 인식과 서예 문화를 보여주는 소중한 자료입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년0

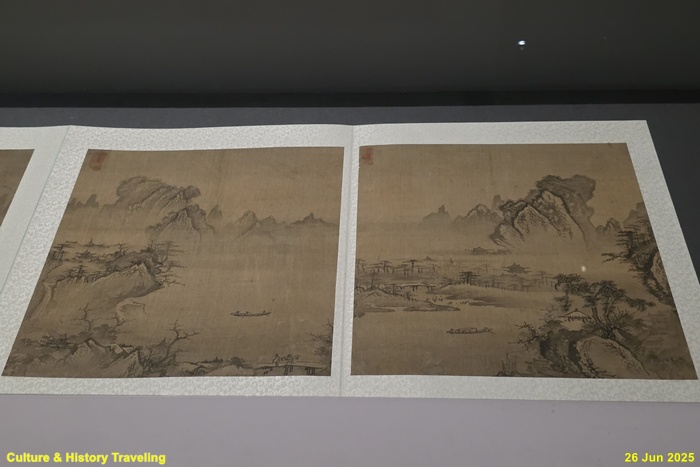

소상팔경(瀟湘八景)은 중국 후난성 지역을 흐르는 소수(瀟水)와 상수(湘水) 일대의 아름다운 경치를 여덟 가지 장면으로 정리한 산수화 주제이다. 송나라 때 문인화가들 사이에 유행했으며 후대에는 중국뿐 아니라 조선, 일본에서도 그려졌다. 송나라 문인 송적(11세기)이 처음으로 여덟 장면을 설정했다고 전해지며, 이후 문인화가, 시인, 음악가들이 이 주세를 시.그림.음악 등으로 표현했다.

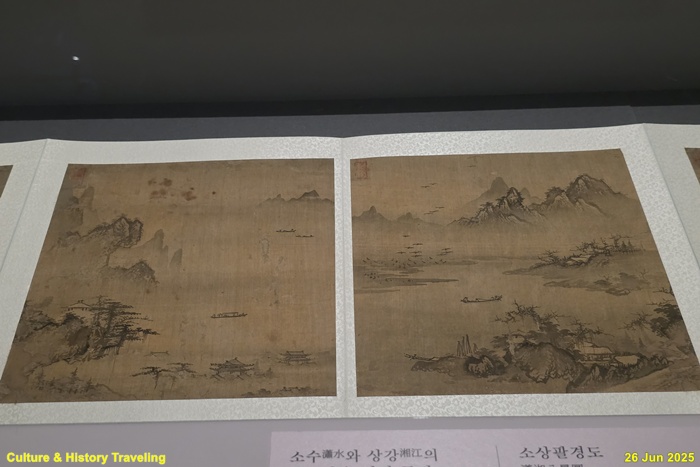

소수와 상강의 아름다운 여덟 풍경,

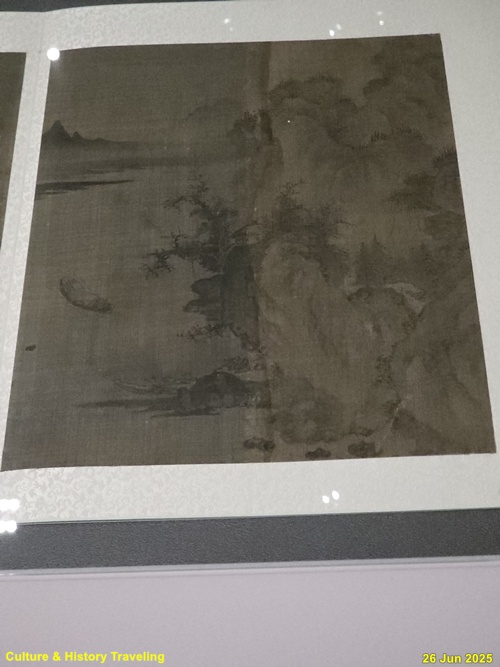

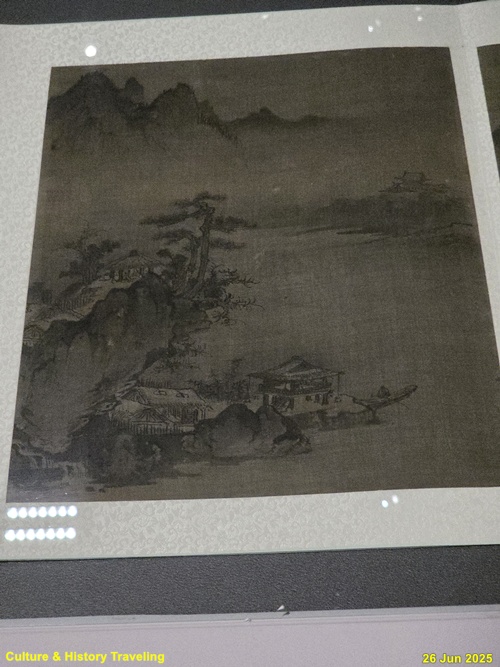

안견파 화풍으로 그려진 작품입니다. 각 폭의 산과 언덕을 왼쪽이나 오른쪽으로 치우쳐 배치하고 드넓은 수면을 강조하면서 멀리까지 이르는 공간감과 아득한 정취를 담아냈습니다. 언덕에는 몇 그루의 나무가 서 있습니다. 인물들은 자연 속에서 각자의 일을 하거나 이동하는 중인데 3폭 ‘소상강에 내리는 밤비’에만 인물이 그려지지 않았습니다. 인물을 등장 시키지 않았기에 한밤의 비바람과 고요한 분위기가 강조되어 보입니다. 4 폭 ‘먼 포구에서 돌아오는 배’와 7폭 ‘어촌에 지는 저녁노을’은 강과 하늘의 구분이 모호해 배가 마치 하늘에 떠 있는 것처럼 보입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

연사모종(煙寺暮鍾)은 안개낀 절에서 저녁 종소리가 울려 퍼지는 장면을 그린 그림이다. 소상팔경 중 하루의 끝, 해질녘의 정취를 나타낸다. 인공적인 사찰과 자연의 안개, 종소리가 어우러져 자연과 인간의 조화, 고요한 사색의 순간을 표현한다.

동정추월(洞庭秋月)은 동정호 위에 떠오른 가을 달을 그린 그림이다. 동정추월은 가을밤의 풍경을 나타내며, 맑은 달빛, 잔잔한 물결, 은은한 공기감이 특징이다. 자연의 고요함 속에서 청정과 초탈의 정서를 상징한다.

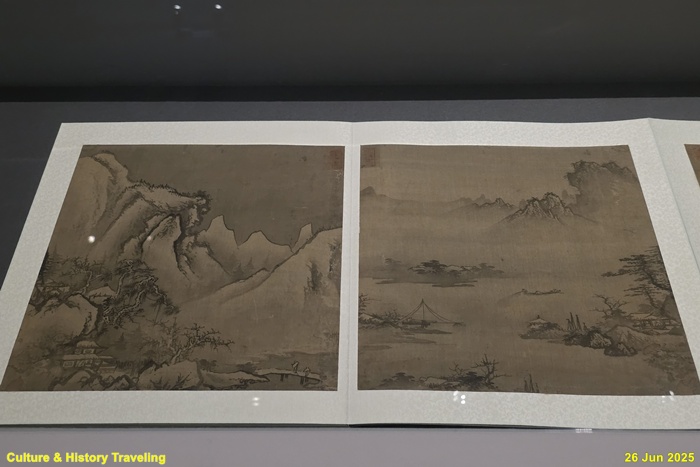

안개 낀 사찰의 저녁 종소리와 동정호의 가을 달,

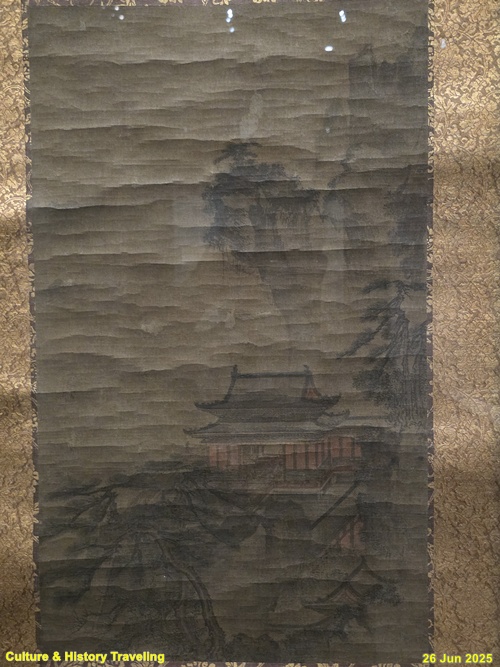

소상팔경 중 ‘안개 낀 사찰의 저녁 종소리’와 ‘동정호의 가을 달’을 그렸습니다. 오른쪽 ‘안개 낀 사찰의 저녁 종소리’에는 강기슭을 따라 대각선으로 공간이 후퇴하면서 화면 가운데 안개에 잠긴 사찰 건축물이 나타납니다. 정적인 분위기 속에서 ‘사찰의 종소리’라는 주제의 청각적 효과를 잘 살렸습니다. 왼쪽 ‘동정호의 가을 달’에는 강기슭에 정박한 배가 있고, 언덕 길을 따라 올라가면 절벽 오른편에 정자 아래에서 쉬고 있는 두 명의 인물이 있습니다. 달은 묘사되지 않았지만, 동정호의 서정적 모습을 잘 표현했습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

평사낙안(平沙落雁)은 평평한 모래밭에 내리는 기러기를 그린 그림이다. 가을 저녁 무렵의 쓸쓸하고 고요한 정취를 상징한다. 멀리서 들려오는 기러기 울음소리, 텅 빈 하늘, 넓은 강가의 정적같은 풍경 속에서 문인들은 자연의 고요함 속 자기 성찰을 느꼈을 것이다.

모래에 내려앉는 기러기,

하늘에서 내려다본 듯 높은 시점에서 넓은 풍경을 묘사하였습니다. 화면을 관통하는 물길은 깊은 원근감을 형성하며, 감상자의 시선을 자연스럽게 화면 안으로 이끕니다. 안견파 화풍을 바탕으로 소나무, 암석, 산봉우리를 묘사하였고, 먼 산 정상 나무들은 세로로 날렵하게 그은 세형침수細形針樹 기법으로 표현했습니다. 가장 먼 산은 먹으로 형상만 물들인 듯한 선염 기법으로 봉우리 형태를 처리하였습니다. 오른쪽에는 말을 타고 사찰로 향하는 두 인물을 작게 묘사하여 공간의 깊이와 서사를 더합니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

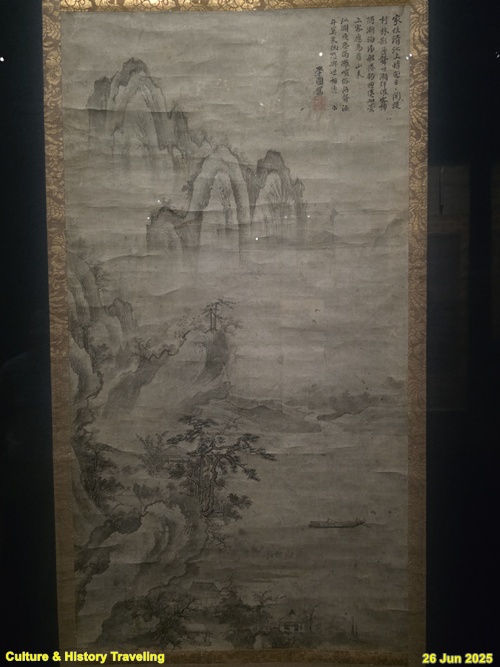

맑게 갠 산시 풍경,

그림 위에는 ‘산시청람山市晴嵐’이라는 글씨와 함께, 중국 송나라 미불이 읊은 시가 적혀 있습니다. 산허리에는 안개가 자욱하게 드리워져 있으며, 나무는 게발처럼 뾰족한 해조묘蟹爪描로 표현되어 전체적으로 안견파 화풍의 특징이 엿보입니다. 강가에는 몇 척의 배가 정박해 있고, 그 곁에 중층의 전각이 자리해 있습니다. 그림 위에 써 있는 미불의 시에서는 북적이는 사람들의 모습을 읊고 있지만, 이 그림 속 인물은 산 중턱에 짐을 어깨에 메고 걸어가는 사람만이 발견됩니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

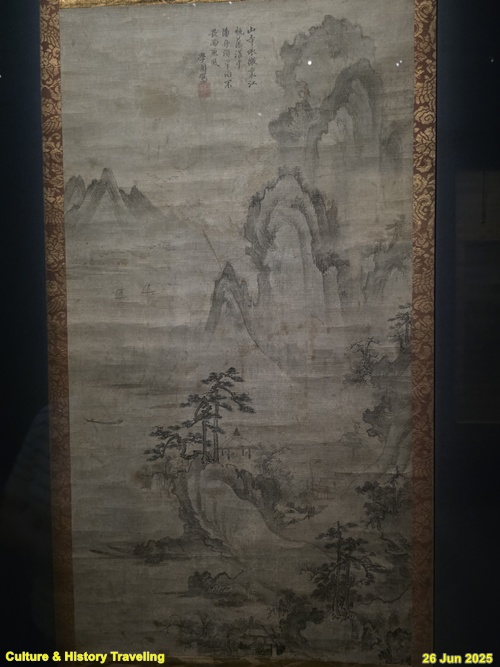

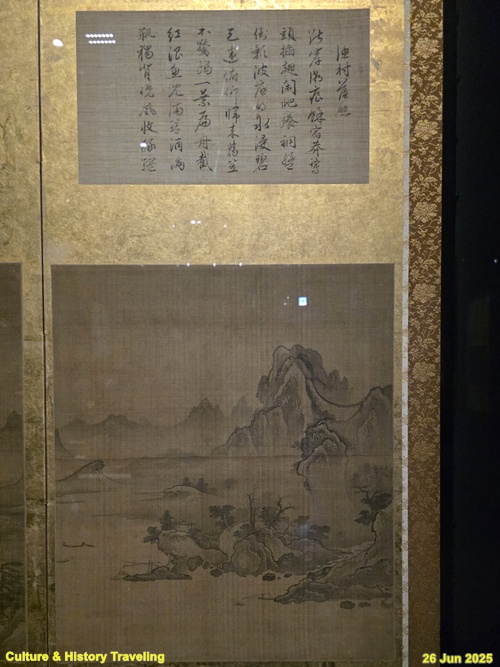

안개 낀 사찰의 저녁 종소리

그림 위에는 ‘연사모종煙寺暮鍾’이라는 글씨와 함께, 중국 송나라의 미불이 읊은 시가 적혀 있습니다. 소상팔경도 중 ‘안개 낀 사찰의 종소리’ 장면은 일반적으로 사찰, 종소리, 이를 감상하는 인물을 주요 소재로 삼지만, 이 그림에는 사찰 건물은 있으나 승려나 달, 종을 듣는 인물은 보이지 않습니다. 이에 따라 그림에 적힌 ‘연사모종(안개 낀 사찰의 저녁 종소리)’이라는 글씨는 후대에 덧붙여졌을 가능성이 있습니다. 왼편에 걸린 LA카운티미술관 소장 <맑게 갠 산시 풍경>과 필치가 유사하여, 같은 세트의 작품으로 여겨집니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

어촌석조(漁村夕照)는 저녁 햇살에 물드는 어촌의 풍경을 말한다. 석양이 물 위에 비치는 시간, 고기잡이를 마친 어부들이 돌아오거나 그물질을 마무리하는 고요한 순간을 그린다. 자연의 따뜻한 색감과 평화로운 정취, 그리고 하루의 끝을 맞이하는 잔잔한 감성을 담고 있다.

어촌에 지는 저녁노을과 모래에 내려앉는 기러기,

소상팔경 중 ‘어촌에 지는 저녁 노을’과 ‘모래에 내려앉는 기러기’를 묘사 하였습니다. 오른쪽 그림은 고깃배가 고기를 잡고 돌아오는 장면과 함께 먼 산 뒤로 붉게 물든 석양이 표현되어 있으며, 왼쪽 그림에는 멀리서 날아오는 기러기 떼가 묘사되어 있습니다. 양쪽 화면은 각각 오른쪽과 왼쪽으로 구도가 치우쳐 있어서 나란히 걸었을 때 균형 잡힌 구도를 이룹니다. 나뭇가지는 게발처럼 뾰족한 해조묘蟹爪描 기법으로 표현되었고, 산봉우리의 나무는 가늘고 날렵한 세형침수細形針樹로 묘사되어 전체적으로 정제된 필치를 보여줍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

소상야우(瀟湘夜雨)는 소상강 지역에 내리는 밤비의 풍경을 의미한다. 밤에 고요히 내리는 비 속, 소상강의 강가와 산이 안개에 싸여 흐릿하게 보이는 장면을 그린다. 인간의 모습은 거의 드러나지 않고, 자연의 적막과 정취가 중심이 된다.

원포귀범(遠浦歸帆)은 멀리 포구로 돌아오는 배의 돛이 보이는 풍경을 말한다. 해질 무렵, 고요한 강가에 돛단배가 천천히 귀항하는 모습은 하루의 마무리와 평화로운 귀향의 상징이 된다.

강천모설(江天暮雪)은 겨울 강에 내리는 저녁 눈을 말한다.

소수와 상강의 아름다운 여덟 풍경

오른쪽부터 ‘어촌에 지는 저녁노을’, ‘소상강에 내리는 밤비’, ‘모래에 내려앉는 기러기’, ‘먼 포구에서 돌아오는 배’, ‘안개 낀 사찰의 저녁 종소리’, ‘동정호의 가을 달’, ‘맑게 갠 산시 풍경’, ‘겨울 강에 내리는 저녁 눈’의 순서로 구성되어 있습니다. 이는 병풍으로 장황되는 과정에서 원래의 배열과 달라진 것으로 보입니다. 이 작품은 주로 안견파 화풍으로 그려졌는데, 한쪽으로 치우친 화면 구성, 겹겹이 후퇴하는 봉우리, 공기원근법을 활용한 깊이감 있는 공간 표현 등에서 이를 확인할 수 있습니다. 다만 5폭의 ‘안개 낀 사찰의 저녁 종소리’에서는 미점과 수평 구름 묘사가 두드러진 미법산수의 영향도 찾을 수 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

〈무이구곡도(武夷九曲圖)〉는 중국 복건성 무이산을 배경으로 한 구곡의 경치를 그린 산수화를 말한다. 주로 유교적 은거 사상과 자연 예찬의 정서를 담고 있으며, 주자의 사상이 배경에 깔려 있습니다. 조선시대 사대부들은 주자의 학문을 숭상했기 때문에 성리학적 이상향을 상징하는 그림으로 자주 그려졌다.

아흡굽이 물길을 따라 수양하다

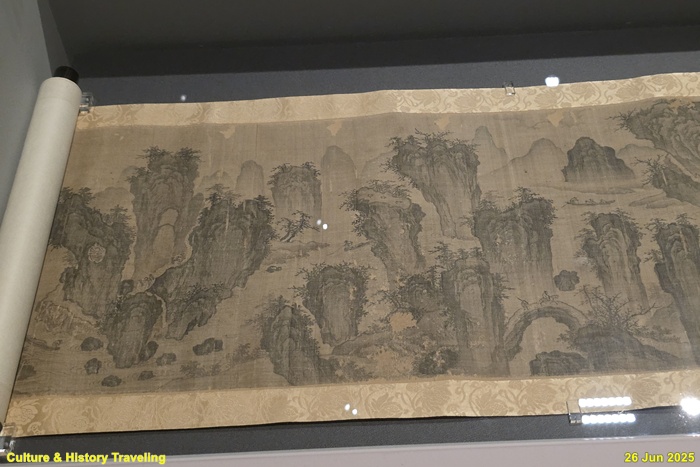

중국 송나라 주희가 머물렀던 무이산武夷山의 아홉 굽이 물길을 그린 그림입니다. 계곡은 1곡부터 9곡까지 오른쪽에서 왼쪽으로 흐르며, 1곡이 하류, 9곡이 상류에 해당합니다. 각 굽이에는 일정한 간격으로 경치를 배치하였습니다. 배를 타고 물길을 거슬러 오르는 여정은 인간의 본성을 되찾고자 하는 수양의 길로 비유되는데, 이는 자연 속에서 깨달음을 얻고자 한 주희의 삶을 동경한 당시 사대부들의 이상과 내면을 반영한 것입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

강가 누각에서 봄을 즐기는 선비들

강과 산, 나무가 부드럽게 화면을 감싸며, 중앙의 누각을 중심으로 원형 구도를 이루고 있습니다. 화면 가장 앞에는 큼직한 소나무 두 그루가 서 있고, 그 아래 흰 매화가 피어 있어 계절이 봄임을 알 수 있습니다. 누각 안에는 세 명의 인물이 있는데, 거문고를 타는 인물과 뒤편에 놓인 고동기를 통해 봄을 즐기는 풍류 장면임을 알 수 있습니다. 누각은 창살, 기와 지붕, 난간, 바닥 돌까지 세밀하게 묘사되어 있으며, 전체적으로 자로 잰 듯 정밀하고 균형 잡힌 선묘로 묘사되었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

산수 여정

긴 여정 중 잠시 쉬어갈 수 있는 산속 집 한 채가 그려져 있습니다. 집 옆으로는 첩첩이 이어진 능선 사이로 긴 폭포가 겹겹이 떨어지며, 떨어진 물은 언덕 왼쪽의 강가로 이어지는 듯한 구도를 이룹니다. 마당에는 두 마리의 닭이 있고, 쌍상투를 튼 아이가 손에 빗자루를 들고 대문을 열고 있어 일상의 정취를 더합니다. 나귀를 탄 인물들과 수레를 몰고 있는 인물이 이 집을 향해 오고 있는 것으로 미루어 이들이 여정 중에 이 집에 잠시 들러 쉬려는 의도임을 짐작할 수 있습니다. 이 작품은 거대한 산이 화면을 가득 채우면서도 비교적 가옥과 인물이 크게 묘사된 점이 특징입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

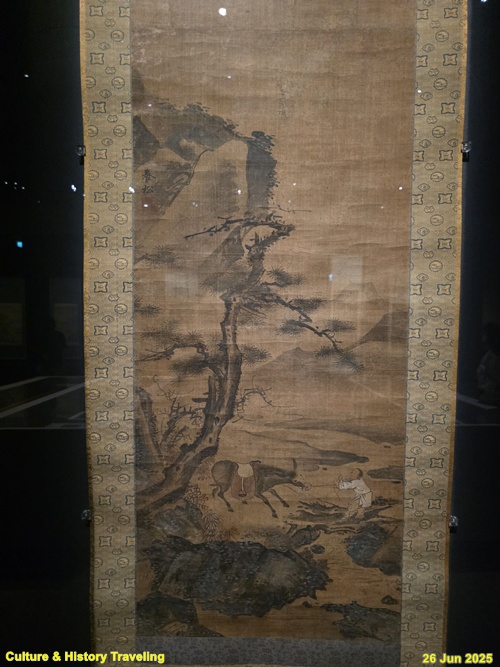

〈동자견려도〉는 통나무 다리를 건너기 싫어 버티는 나귀를 동자가 억지로 끌어가는 모습을 사실적으로 그린 작품이다. 화면 왼쪽에는 뾰족한 소나무가 위로 솟아 여백을 메우며, 뒤의 산은 흑백 대비가 강한 묵법과 부벽준 기법으로 표현되었다.

나귀를 끄는 동자

개울을 건너기 싫어 버티는 나귀와 이에 맞서 고삐를 힘껏 잡아당기는 아이의 모습이 해학적이면서도 목가적인 정취를 자아냅니다. 반면 주변 자연은 대담한 구도와 강한 대비로 시선을 끕니다. 화면 왼쪽의 소나무는 쓰러질 듯 솟은 산과 맞닿아 있고, 바위와 암석은 도끼로 내려친 듯한 거친 붓질인 부벽준 기법으로 단단한 질감을 묘사했습니다. 그림 속 나귀는 예부터 벼슬을 할지 은둔할지를 고민하는 선비의 마음을 상징하는 존재로 여겨졌습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

김시(金禔, 1524~1593)는 조선 중기의 문인화가로 중종 때 문신 김안로의 아들이다. 과거에 응하지 않고 서화에 전념했으며, 인물·산수·우마·영모·초충화에 모두 뛰어났다. 최립의 문장, 한호의 글씨와 함께 ‘삼절’로 불렸다. 안견과 함께 조선전기를 대표하는 화가로 꼽을 수 있다.

김시가 그려준 겨울 풍경

김시가 안사확에게 그려준 겨울 풍경입니다. 나귀를 탄 인물이 산길을 따라 깊은 산속으로 들어가고 있고, 화면 위쪽 눈 쌓인 웅장한 산이 시선을 끕니다. 산과 바위를 왼쪽으로 치우치게 배치하고, 강과 안개를 통해 표현한 넓은 공간감, 게 발톱처럼 뾰족하게 그려진 나뭇가지 표현은 15세기 안견파 화풍을 이어받은 모습입니다. 한편, 한쪽으로 기울어진 바위산과 강 너머 희미하게 보이는 각진 산 표현에서는 중국 명나라 절파 화풍의 영향이 드러납니다. 15세기와 16세기 화풍이 함께 나타나는 과도기의 특징이 잘 드러난 작품입니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

아름다운 사계절 풍경

사계절을 두 폭씩, 이른 봄부터 늦은 겨울까지 여덟 장면으로 구성한 작품입니다. 여름은 물기 많은 필묵으로, 겨울은 거친 필선으로 계절감을 표현하였습니다. 이 작품은 단순한 자연 풍경의 재현을 넘어 자연 만물의 생장과 소멸이라는 이치를 이상세계로 형상화한 그림으로, 농본 이념과도 깊이 관련됩니다. 절기에 따라 씨를 뿌리고 수확하는 일은 왕을 비롯한 지배자가 반드시 알아야 할 덕목으로 여겨졌기 때문입니다. 이 그림은 백성의 삶을 이해하고 국정을 운영하는 데 필요한 지혜를 상기시키는 역할을 한다고 볼 수 있습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

인문정신, 자연에서 길을 찾다

자연은 우주 질서가 담긴 거대한 공간입니다. 사대부들은 자연을 보며 인간이 나아갈 길을 배우고자 했습니다. 그림 속 높은 산과 깊은 계곡은 영원히 변치않는 자연의 힘을 보여주고, 계절에 따라 바뀌는 풍경은 세상이 일정한 주기로 변하는 것을 알려줍니다. 사대부들은 이러한 자연의 원리를 깨닫고 흐름에 순응하며, 백성의 삶을 돌보고 자신을 되돌아보며 더 나은 세상을 꿈꿨습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

묵墨, 인문으로 세상을 물들이다

유교를 통치 이념으로 삼은 조선이 건국되면서 사람의 수양과 도덕을 중시하는 인문시대가 열렸습니다. 사대부들은 시와 글씨, 그림에 자신의 이상을 담았습니다. 그들이 남긴 글과 그림은 조선을 물들이며 문文의 힘으로 세상을 다스리는 문치의 바탕이 되었습니다. 검지만 오색을 담은 먹은 사대부의 내면을 은유적으로 드러내는 도구로, 자연과 만나며 더 깊은 의미를 지니게 되었습니다. 수묵산수화의 풍경은 단순한 경치가 아니라 사대부가 꿈꾼 이상세계이자 내면을 확장하는 창이었습니다. 2부에서는 서화를 통해 사대부들이 바라본 세계와 품었던 인문정신을 들여다봅니다. 한 점 한 점에 담긴 그들의 생각과 마음을 따라가며 그 시대의 풍경을 함께 느껴보시기를 바랍니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

- 안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년

- “보물 김시 필 동자견려도”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년

- “김시”, 위키백과, 2025년

- OpenAI, <ChatGPT (GPT-5)>의 답변, 2025년 10월 22일 작성. (https://chat.openai.com)