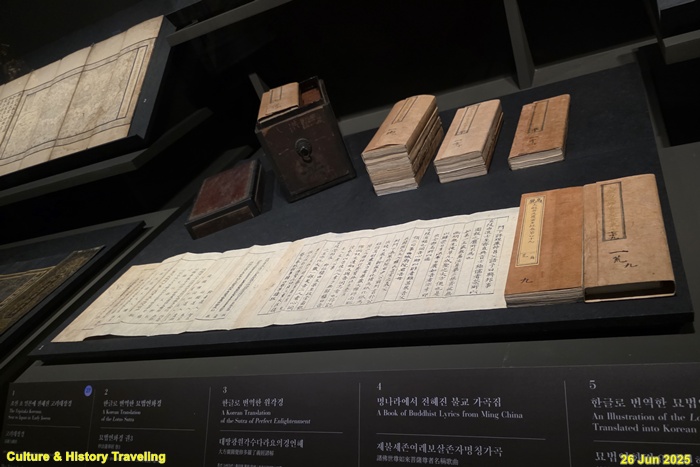

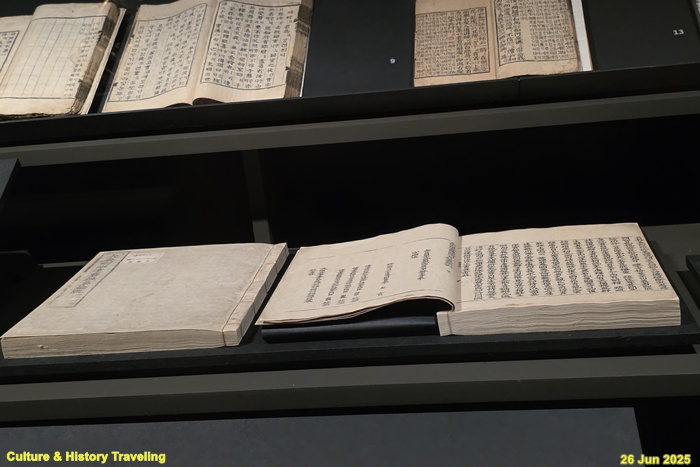

조선 건국 이후 유교 중심의 사회로 바뀌었지만, 왕실과 사찰에서는 불교 경전의 보존과 인쇄를 통해 신앙적 전통을 이어가려 했다. 세조 때에는 <능엄경언해>, <금강경언해>, <법화경언해> 등 불교 교리를 한글로 풀이하여 백성들도 읽을 수 있게 한 최초의 불경 언해본을 발간하여 한글의 발전과 보급에 큰 역할을 했다.

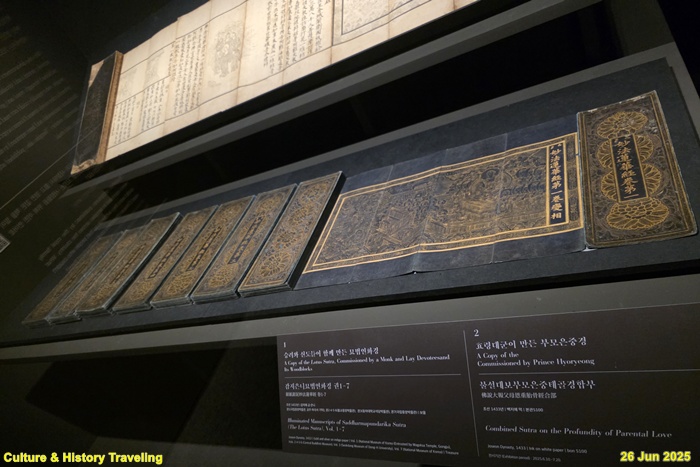

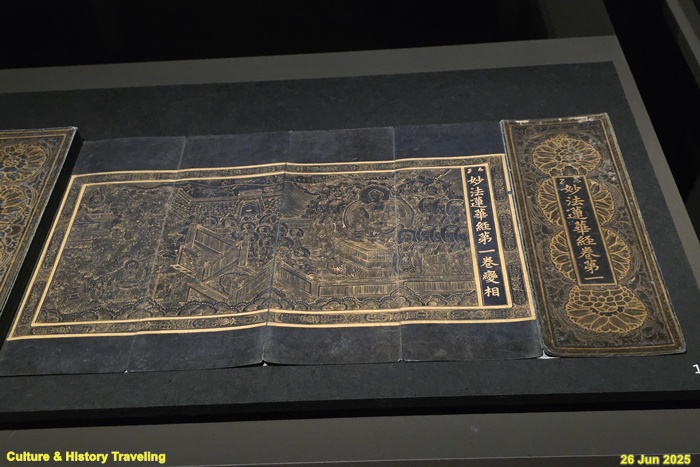

묘법연화경은 천태종의 근본 경전으로 화엄경과 함께 한국 불교에 큰 영향을 끼친 경전이다. 구마라습이 한문으로 번역한 것을 옮겨 쓴 것이다. 1422년에 비구 덕명이 어머니의 극락왕생을 위해 발원하여 감지에 은니로 쓴 7첩이다. 검푸른 종이에 금가루를 사용하여 불경을 옮겨 썼다. 국립중앙박물관 소장 권1.7, 불교중앙박물관 소장 권2.4.5.6, 동아대학교 석당박물관 소장 권3을 합치면 1질을 이루게 된다.

금으로 쓴 말씀

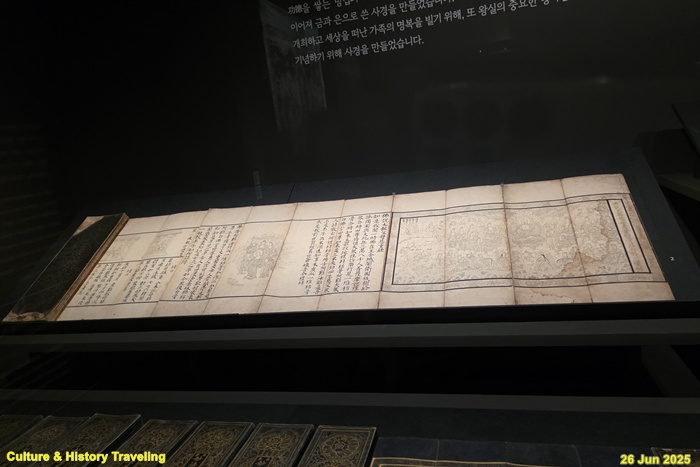

경전 내용을 베껴 쓰는 사경寫經은 부처의 말씀을 전하는 수단이자 공덕을 쌓는 방법의 하나였습니다. 고려 사경의 전통은 조선 전기까지 이어져 금과 은으로 쓴 사경을 만들었습니다. 조선 전기에는 불교 의식을 개최하고 세상을 떠난 가족의 명복을 빌기 위해, 또 왕실의 중요한 행사를 기념하기 위해 사경을 만들었습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

효령대군은 태종의 둘째 아들이자 세종의 형이다. 불교 신앙이 가장 깊었던 인물로 불교의 신앙과 경전 간행 사업에 적극적으로 참여하였다.

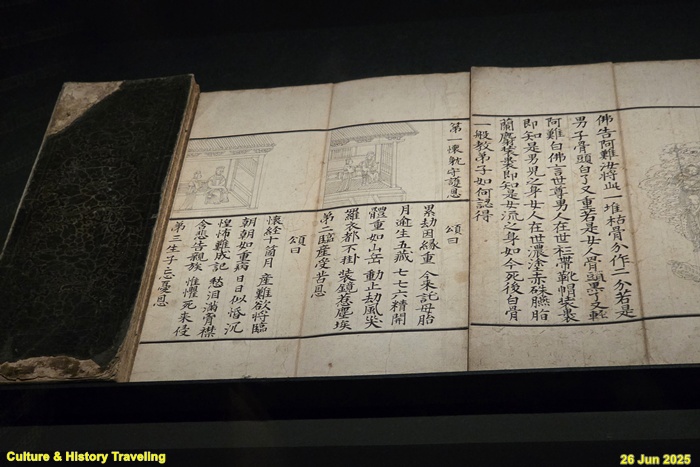

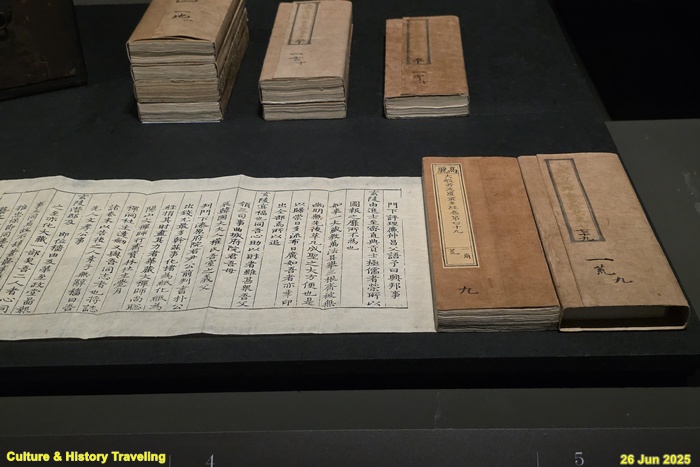

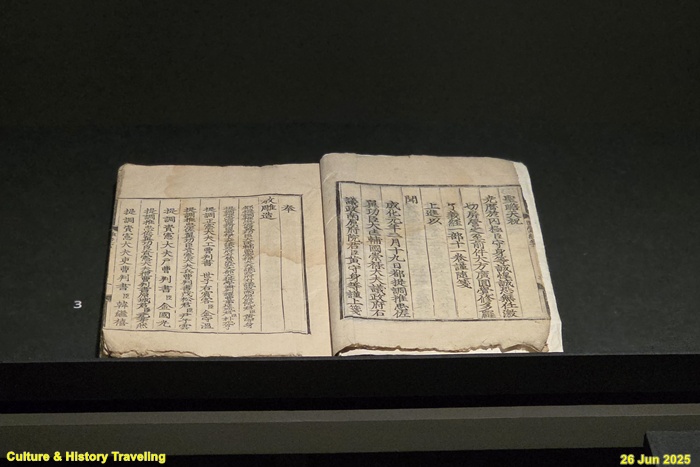

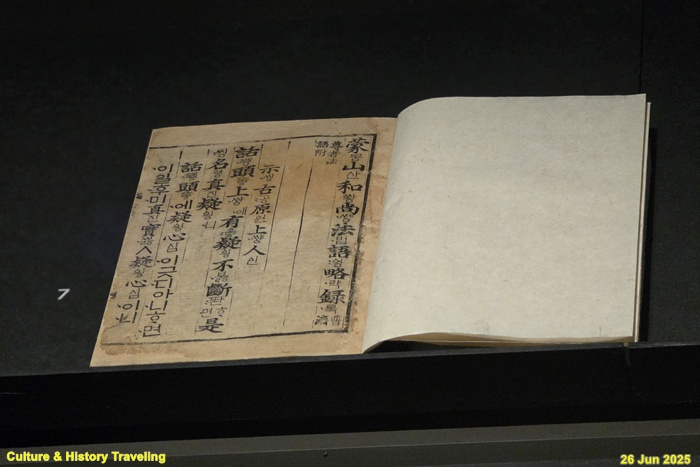

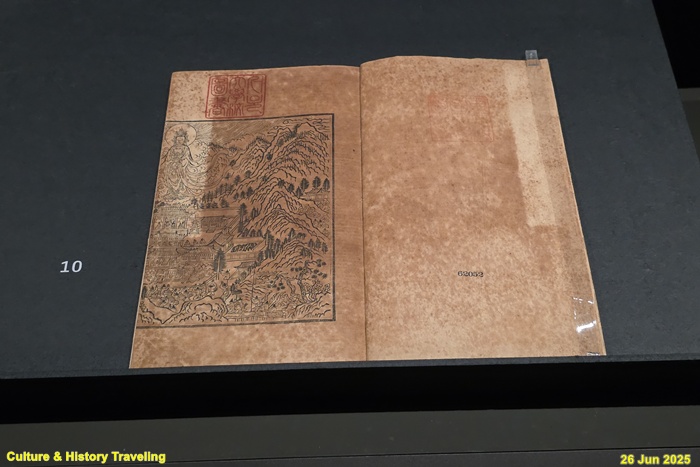

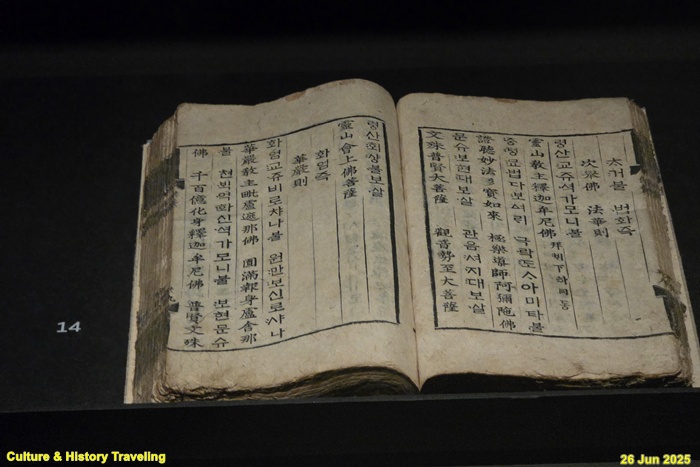

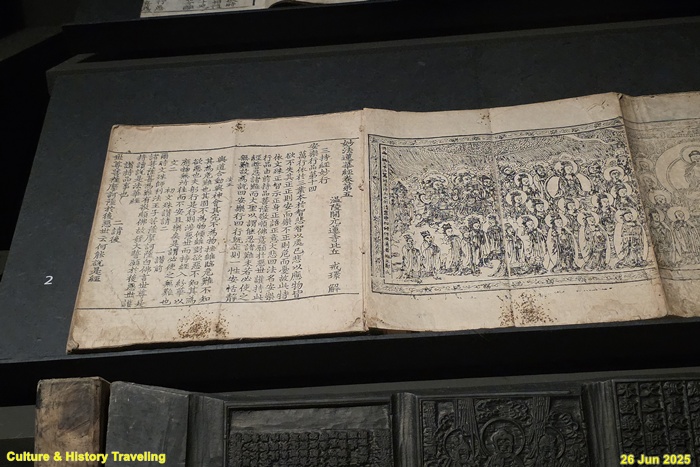

<묘법연화경(언해) 권3>(보물)은 구마라습(鳩摩羅什)이 한문으로 번역한 것에 주석모음이 붙은 법화경을, 1463년에 본문과 풀이부분만 한글로 번역한 것이다. 간경도감에서 목판에 새겨 찍어낸 것이다. 1권만 남아 있으나 첫머리에 교정을 했음을 알려주는 도장이 있는 초판 인쇄본이다.

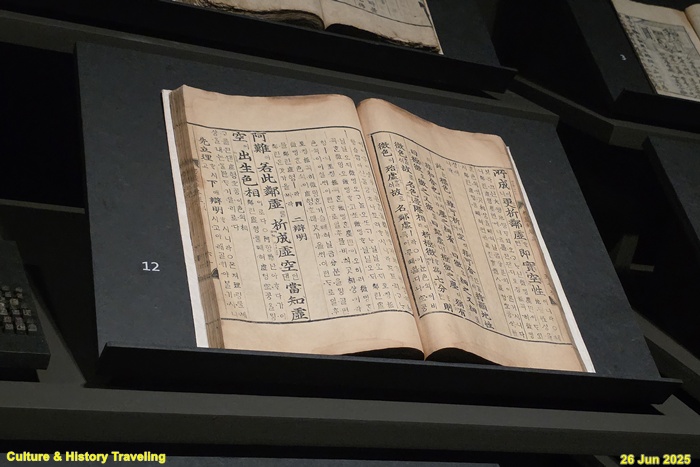

대방광원각수다라요의경은 줄여서 ‘대방광원각경’, ‘원각경’, 또는 ‘요의경’이라고 한다. 이 책은 세조 때(1465) 간경도감에서 목판에 새기고 찍어낸 것이다. 교정校正이라는 도장이 찍힌 초판 인쇄본이다.

이 책들은 세조 때 간경도감에서 고려 때 대각국사 의천이 구해온 불경을 간행한 교장敎藏을 보고 목판에 다시 새긴 것이다. 불교경전으로서 뿐 아니라 우리나라 판본연구에 귀중한 자료라고 한다.

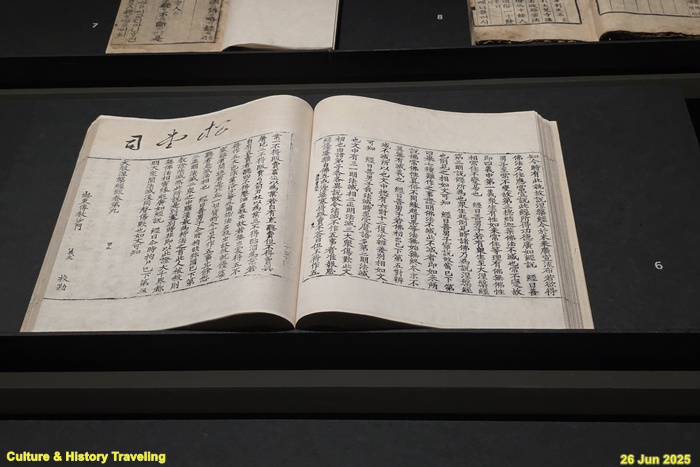

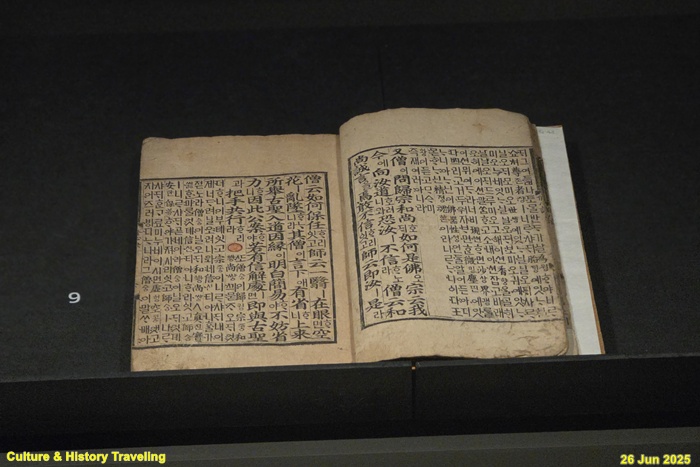

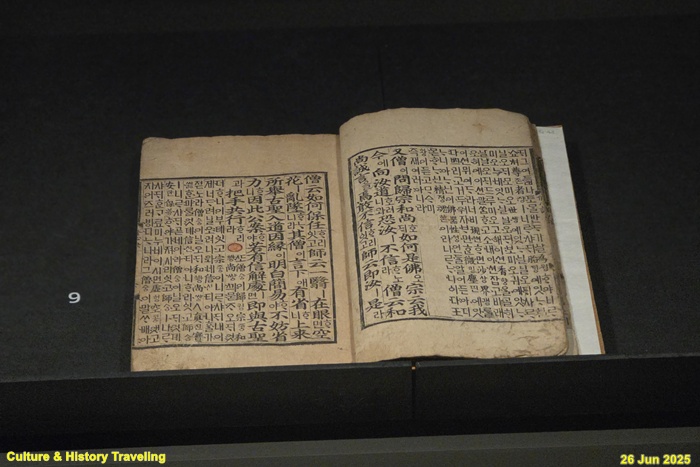

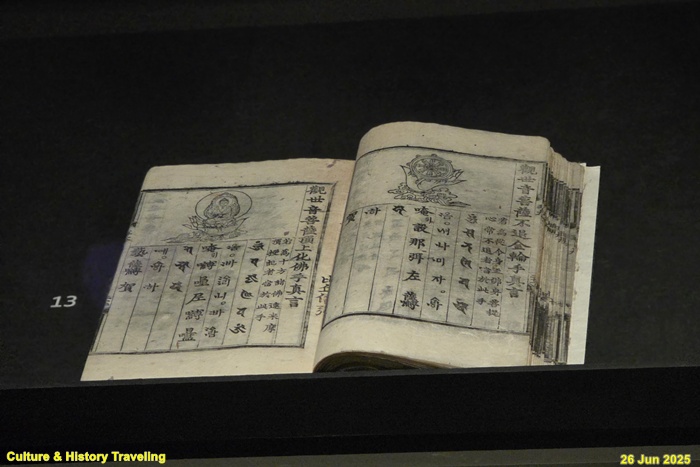

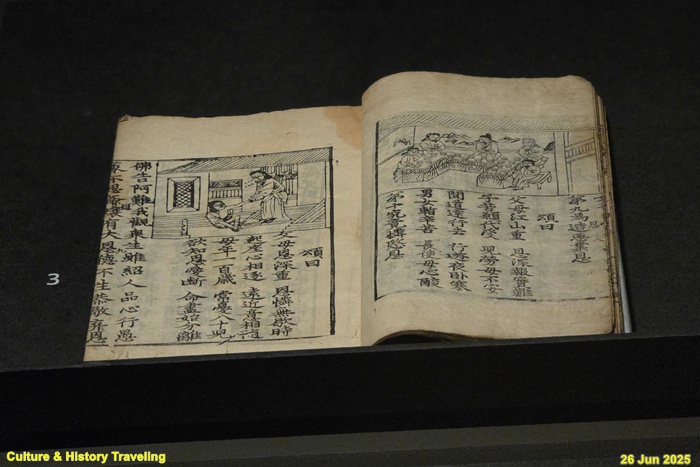

원나라 승려 몽산화상 설교집을 한글로 풀이한 책이다. 조선초 승려 신미(信眉)가 토를 달고 우리말로 번역하였다. 조선초 세조 때(1467년) 때 국가기관인 간경도감에서 간행된 것으로 초기 한글의 변화된 모습을 살펴볼 수 있는 중요한 자료로 현재 남아 있는 5종이 보물로 지정되어 있다.

보조국사 지눌의 수심결修心訣」을 바탕으로 조선 세조 때 신미信眉(1403∼1480)가 국역한 것을 1467년에 간경도감에서 간행한 목판본이다.

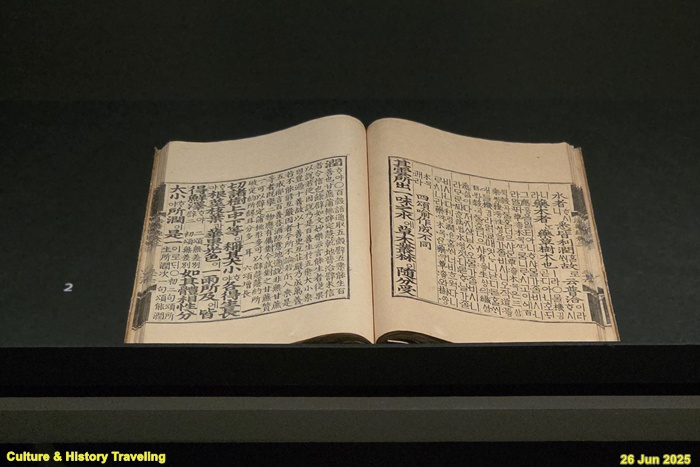

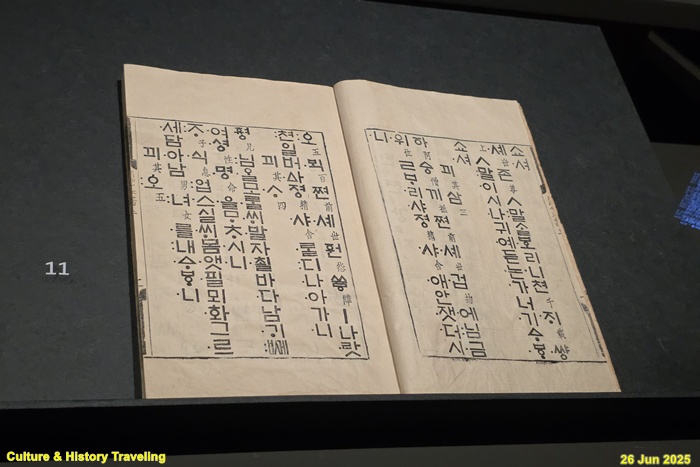

<월인천강지곡 권상>(국보)은 세종이 왕후의 명복을 빌며 한글로 지은 불교 노랫말이다. 상.중.하 모두 3권이었는데 지금은 상권만 남아 있다. 훈민정음 창제 이후 가장 빠른 시기에 짓고 활자로 간행된 문헌이다. 한글은 큰 활자를 쓰고 한자는 작은 활자를 썼다. 초기 한글의 언어와 어법, 출판 등을 연구하는데 많은 도움을 주는 책이다.

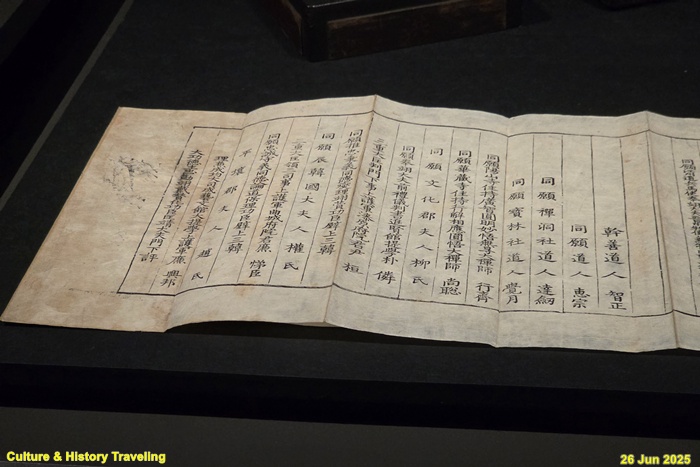

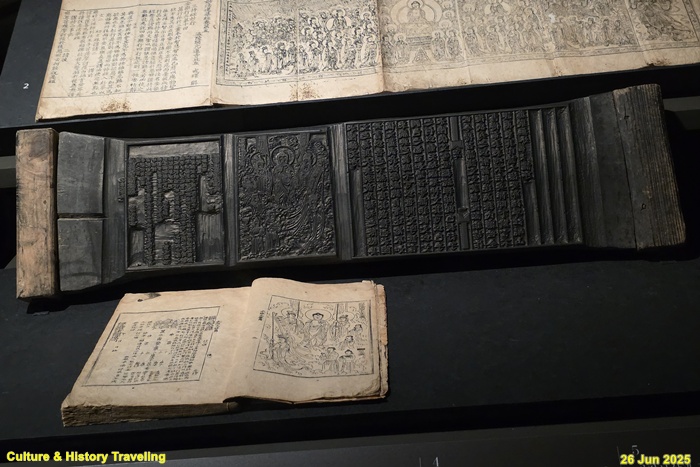

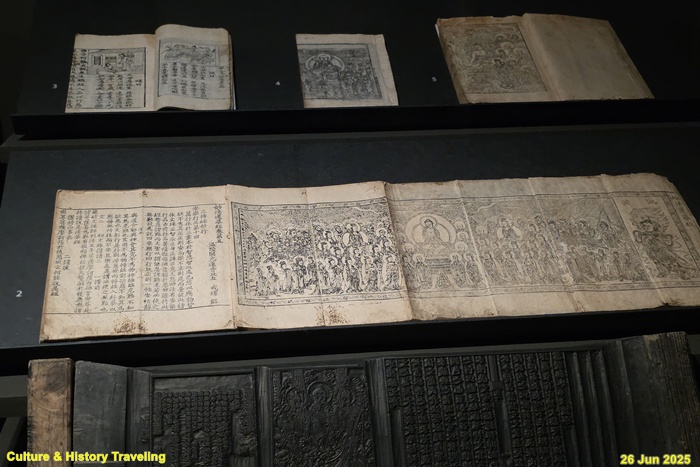

<천지명양수륙잡문 목판>(보물)과 이를 인쇄한 고문서이다. 조선전기 간행된 <천지명양수륙잡문>은 금속활자본(1464년, 왕실 발원)과 목활자본(1496년, 금강산 표훈사)의 간행 이후 송광사본이 간행되었다. 현존하는 판본 중에는 가장 오래된 목판이다. <천지명양수륙잡문>은 여러 불교 의식을 담은 책으로, 1531년 5월 송광사에서 간행한 목판본을 조선 후기에 다시 인출한 것이다.

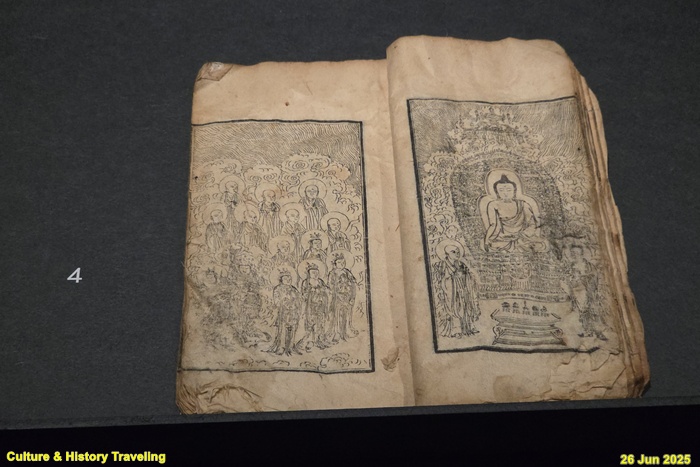

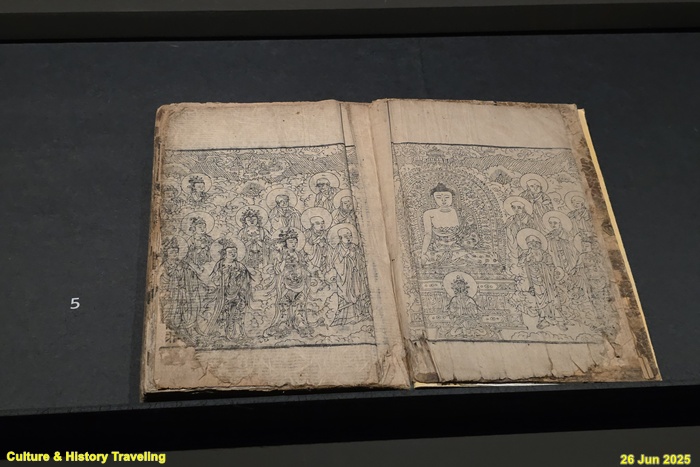

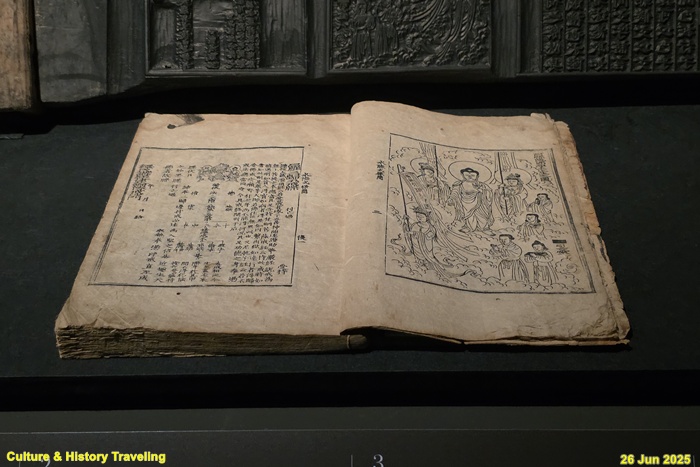

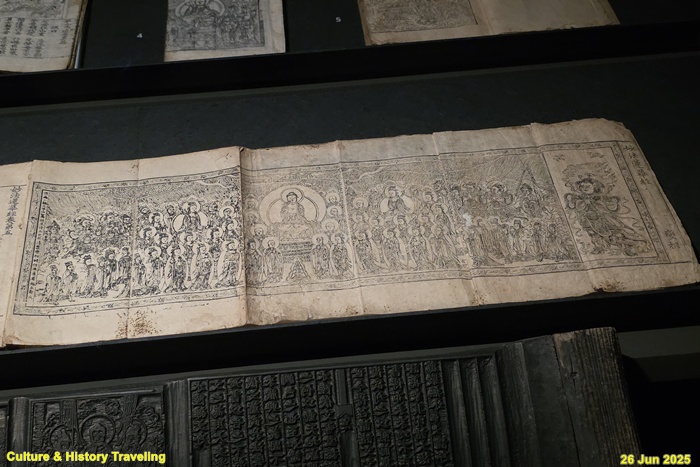

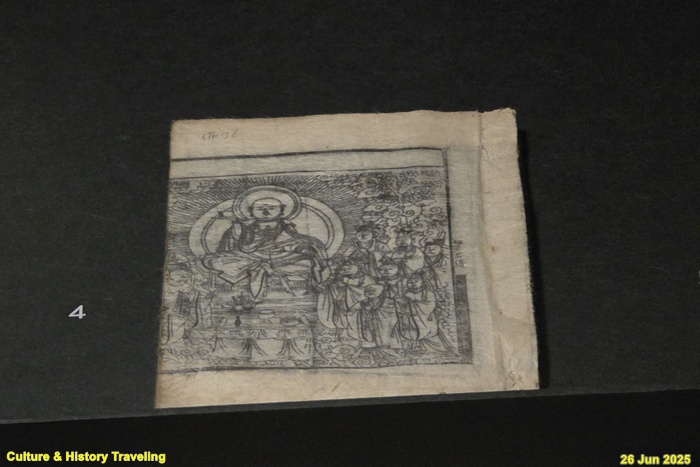

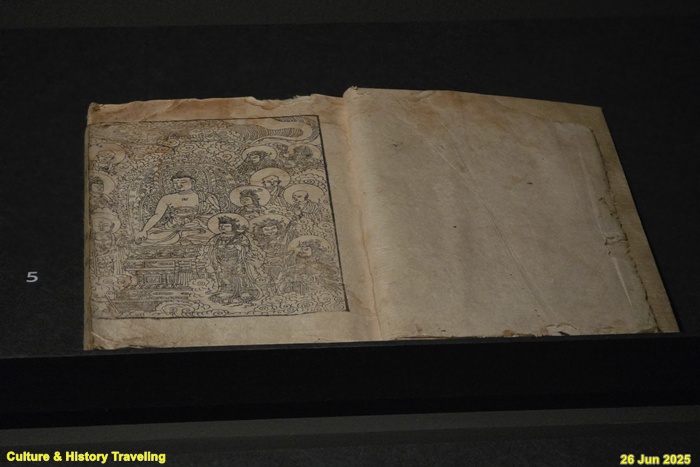

태종 때(1405년)에 성달생·성개 형제가 죽은 아버지의 명복을 빌기 위해 옮겨 쓴 것을 목판에 새겨 찍어낸 것이다. 책의 첫 머리에는 불경의 내용을 요약하여 그린 변상도(變相圖)가 있는데, 고려 우왕의 극락왕생을 기원하기 위해 정씨 성을 가진 사람이 시주하여 목판에 새긴 것이다. 변상도가 정교하고 뛰어난 작품으로 평가받고 있다.

부처의 말씀을 전할 것이니

조선에서 출판문화가 발전하면서 불교 교리를 담은 경전도 활발히 간행되었습니다. 15세기에는 왕실과 관청에서 불교 경전을 간행했습니다. 한문을 알지 못하는 백성들을 위해 새로 만든 문자인 한글로 경전을 펴내기도 했습니다. 왕실에서 펴낸 경전은 전국으로 퍼져 나가 16세기 전국의 사찰에서 다시 간행되었습니다. 사찰에서는 기도와 학습, 불교 의식 등 사찰에 실제로 필요한 경전을 펴냈습니다. (안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년)

<출처>

- 안내문, 중앙박물관 특별전, 2025년

- ‘국보 월인천강지곡 권상’, 국가문화유산포탈, 국가유산청, 2025년

- ‘보물 묘법연화경(언해) 권3’, 국가문화유산포탈, 국가유산청, 2025년

- ‘대방광원각수다라요의경’, 국가문화유산포탈, 국가유산청, 2025년

- OpenAI, <ChatGPT (GPT-5)>의 답변, 2025년 10월 29일 작성.