삼성미술관 리움 2층는 <감상과 취향>이라는 주제로 소장하고 있는 회화 작품들을 전시하고 있다. 원래는 대표작품으로 겸재 정선의 <인왕제색도(국보)>를 소장.전시하고 있었다. 지금도 김홍도, 정선, 장승업, 최북, 이징, 심사정 등 조선후기를 대표하는 화가들의 작품을 볼 수 있다.김홍도의 <군선도(국보)>를 대표작품으로 손꼽을 수 있다.

조선후기 경기도 감영과 주변 건물을 조감도 형태로 정밀하게 12폭의 병풍 형식으로 그린 그림이다. 가운데 경기감영을 중심으로 오른쪽에 돈의문(서대문), 왼쪽에는 독립문 자리에 있었던 영은문과 모화관을 볼 수 있다. 이 그림은 관아건물 뿐 아니라 작은 창고, 민간인들이 살았던 큰 기와집과 작은 초가집들, 약방이나 쌀가게, 주막 등도 표현하고 있다. 조선후기 중국 성시도城市圖의 영향을 받은 것으로 보이며, 산수도, 지도, 풍속화 등의 특징들이 고루 반영되어 있다.

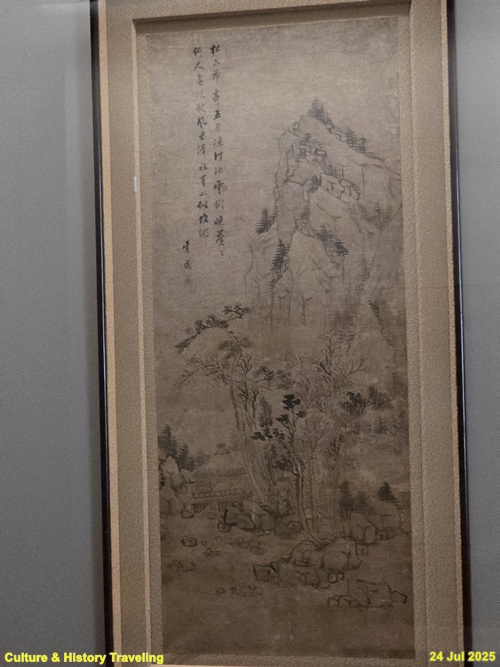

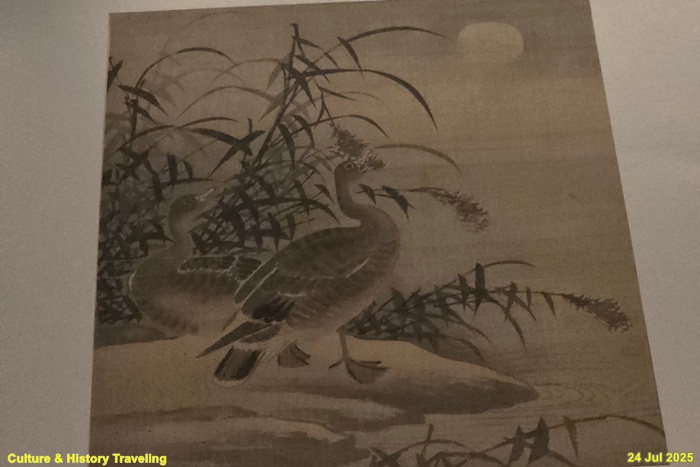

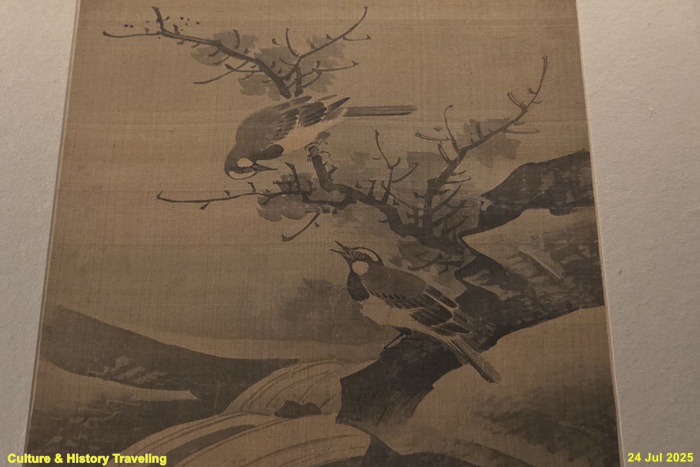

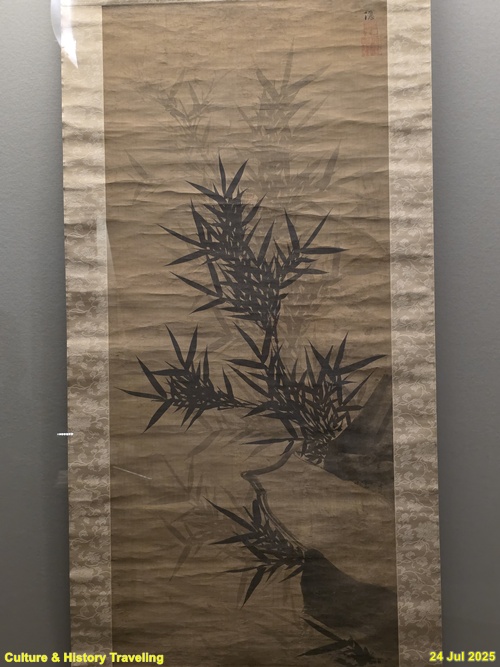

이 그림은 산봉우리와 수목이 중심이며, 인물이나 건물은 최소화되어 있음. 화면에 여백이 많아 고요함 강조하고 있다. 거칠고 강한 붓질과 대비되는 섬세한 묘사, 최북의 개성이 잘 드러나는 강렬한 수묵 표현이 특징이다. 최북은 개성 강한 화가이자 방랑 예술가이다. 술과 방랑, 고독한 예술가의 이미지로 유명하다. 궁중화원은 아니었지만 문인화풍 산수, 인물, 꽃과 새 그림에서 뛰어난 재능을 보였다.

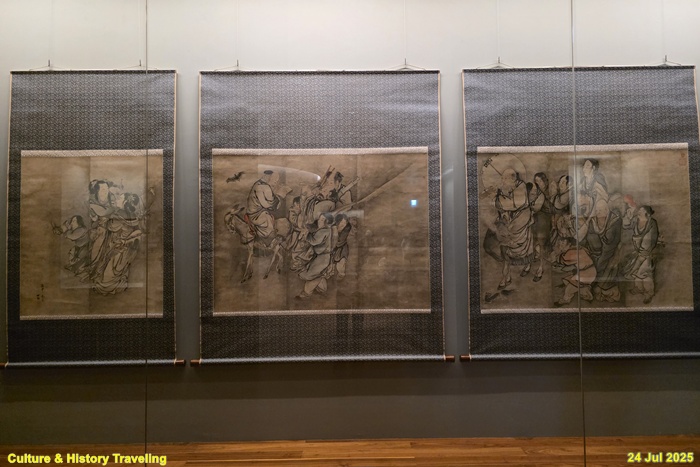

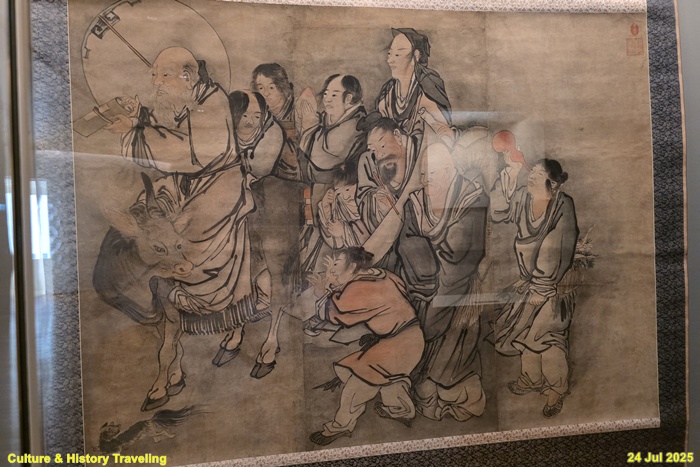

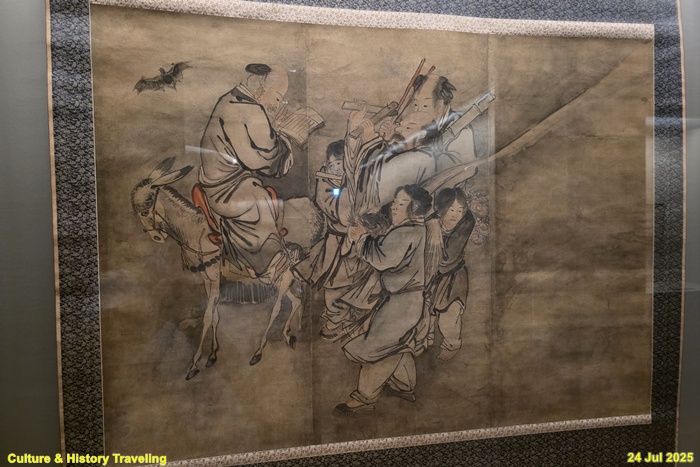

도교에 관련된 초자연적인 인물을 그린 도석인물화로 단원 김홍도가 그렸다. 원래 89폭의 연결된 병풍그림이었으나 지금은 3개의 족자로 분리되어 있다. 외뿔소를 타고 있는 노자를 중심으로 하선고, 남채화, 장과로, 조국구, 한상자, 문창, 종리권, 여동빈, 이철괴 등 팔선(八仙)이라 불리는 도교를 대표하는 인물들이 거의 등장한다. 기존의 신선도를 보고 따라 그렸으나 호방한 필치로 인물을 묘사하고 있는 걸작이다. 인물의 구성, 감정이 살아있는 인물의 묘사 등 그의 풍속화에서 볼 수 있는 특징들이 많이 반영되어 있다.

1, 2, 3폭은 외뿔소를 타고 있는 노자, 천도복숭아을 든 동방삭, 종이를 들고 걸어 다니면서도 글을 쓰는 문창, 머리를 깎은 종리권, 머리에 두건을 두른 여동빈(呂洞賓), 호리병을 든 이철괴(李鐵拐) 등이 보인다.

4, 5, 6폭에는 흰 당나귀를 거꾸로 타고 책을 보는 장과로(張果老), 딱딱이 모양 판을 치고 있는 조국구(曺國舅), 대나무 통을 든 한상자(韓湘子)를 표현하고 이다.

7, 8폭에는 하선고(何仙姑)와 영지버섯을 단 남채화(藍采和)가 표현되어 있다. 여장을 하고 있는 듯한 두 신선들의 모습이 특징이다.

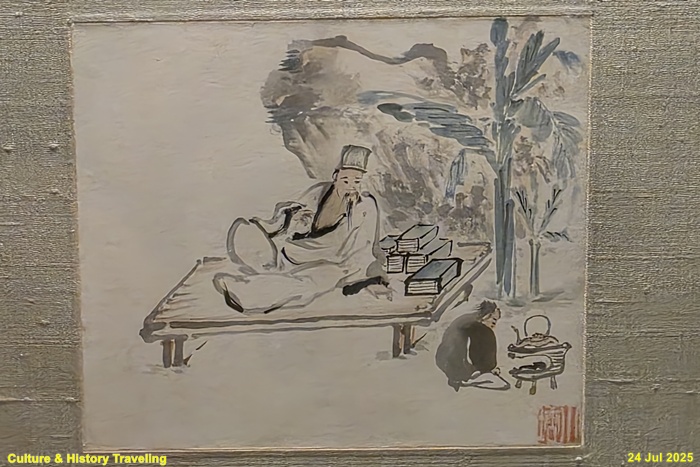

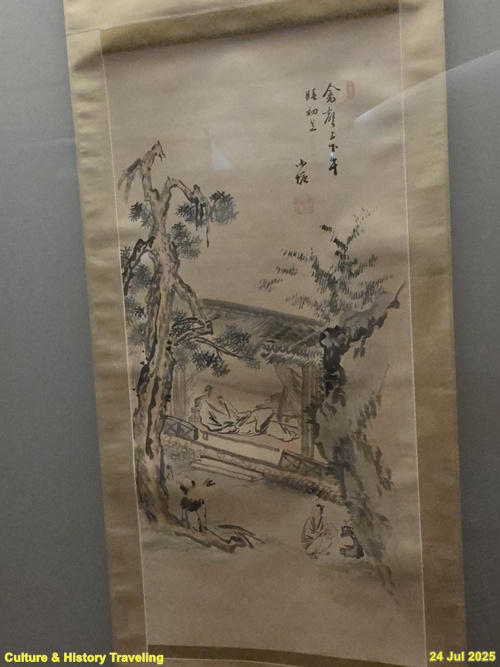

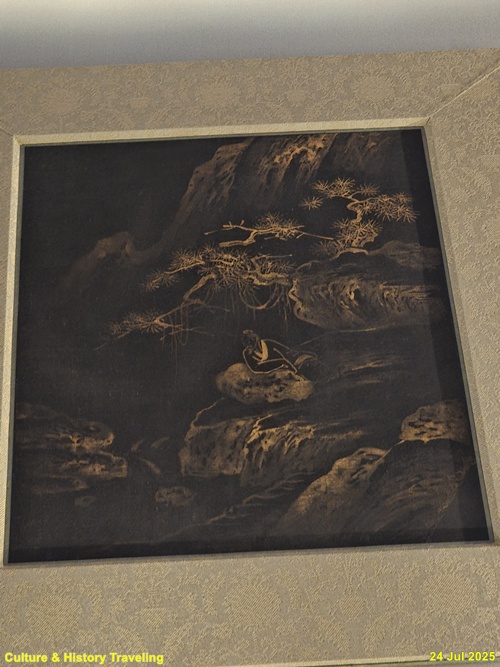

고사한일도(高士閑日圖)는 조선 시대 문인화에서 자주 등장하는 주제 중 하나이다. 은거한 선비가 한가로운 나날을 보내는 그림이라는 뜻입니다. 이재관은 여항문인 화가로 활동했다. 어진 모사 작업에 참여하는 등 당시 능력을 인정받았던 것으로 보인다.

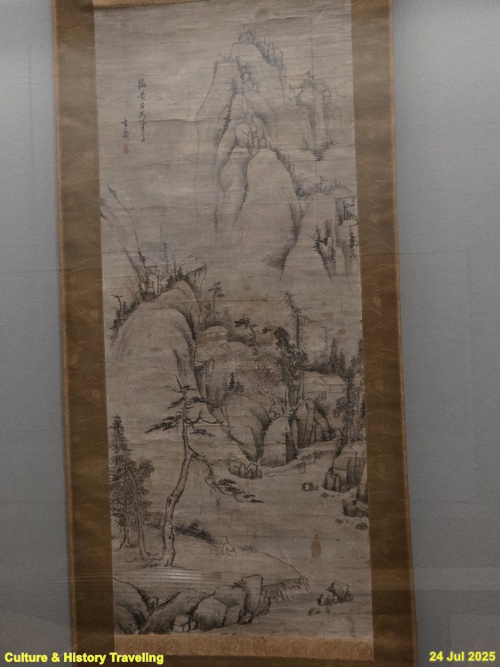

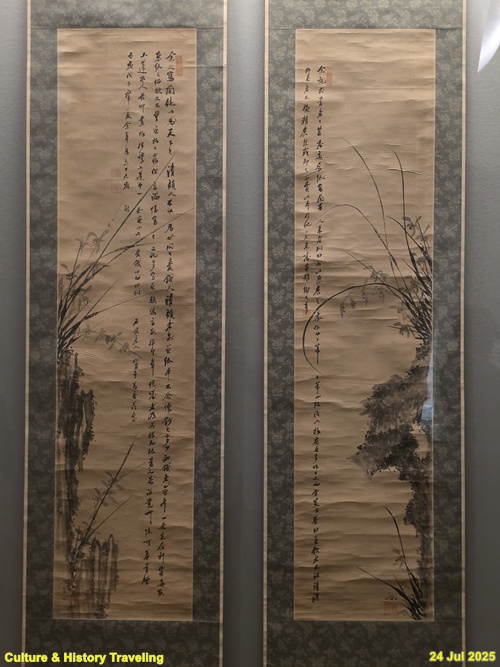

이징은 사대부 문인의 성향이 강한 인물로 알려져 있다. 그의 산수화는 전문 화원 화가처럼 화려하거나 장식성이 강하지 않고, 자연과 사유, 여유로움을 담은 문인화 분위기가 나타난다.

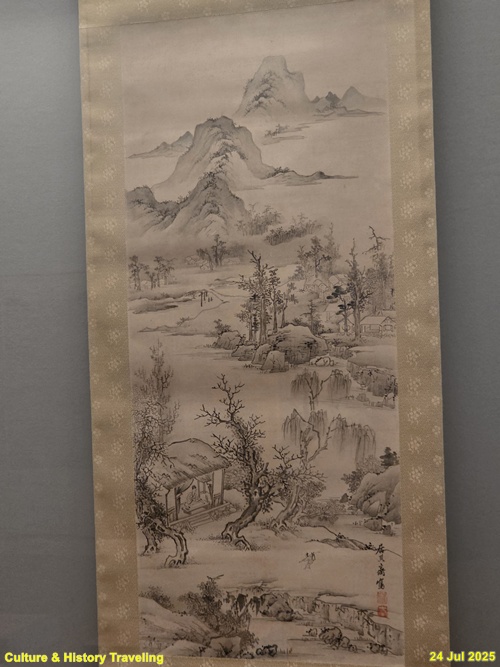

이 그림은 심사정이 원대 화가 황공망의 화풍을 따라 그리되, 조선 문인화의 담백한 미감과 심사정 특유의 청정하고 고요한 정서를 담은 수묵 산수화이다. 심사정은 조선 후기 겸재 정선·강세황과 함께 문인화풍을 이끈 인물이다. 진경산수화를 그린 정선과는 달리 이상적인 산수를 선호했다.

이 그림은 최북이 단순히 자연을 묘사한 것이 아니라 자연과 인물이 어우러진 이상적인 공간을 구현하고 있다. 19세기 진경산수보다는 내면의 심상을 중시하는 문인화 계열 작품의 특징을 잘 보여주고 있다.

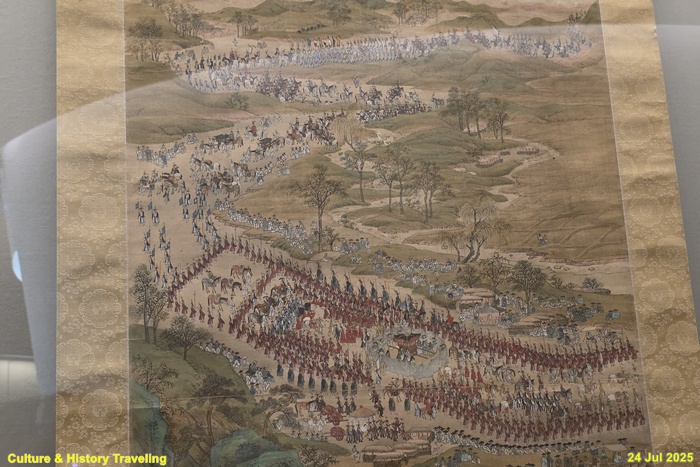

이 작품은 정조가 1795년에 어머니 혜경궁 홍씨와 함께 아버지 사도세자의 묘소를 행차하고 돌아오는 일련의 과정을 담은 8폭 병풍인 화성능행도병 중 7번째 폭이다. 김득신을 비롯하여 궁중화가들이 참여하여 완성한 작품이다. 화면구다.색채.인물 묘사 등이 매우 정교하고 규모도 크다.

장승업이 그린 그림으로 원대 화가 황공망의 화풍을 따라서 그렸음을 표방하고 있다. 원경의 높은 봉우리나 산세는 황공망의 필법을 본받아 피마준을 부드럽게 표현하면서도 장승업의 개성과 필치가 잘 드러나 있다.

조선 말기에서 대한제국, 그리고 근대기로 넘어가는 시기 한국 회화의 변화를 보여주는 작품이다. 붉게 물든 단풍나무 숲 아래에서 말을 멈추고 잠시 쉬어가는 여행자와 풍경을 표현하고 있다. 전통 산수화의 필법을 기반으로 하되, 서양식 원근법과 사실적인 명암법이 부분적으로 적용되었다. 고요함과 사색적인 분위기, 근대적 생활 감각이 더해져 있다.

조선 중기 문신 이항복의 초상화를 17세기 후반 경에 도화원 화원으로 추정되는 이한철이 모사한 초상화이다. 그의 사실주의적 초상화 기법을 잘 보여주는 대표작 중 하나이다.

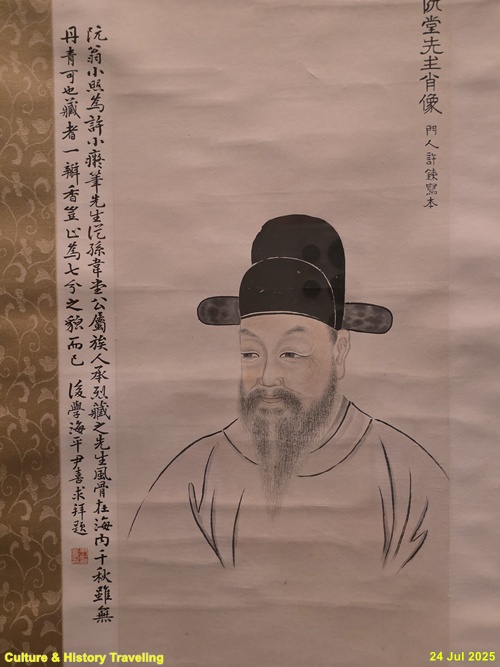

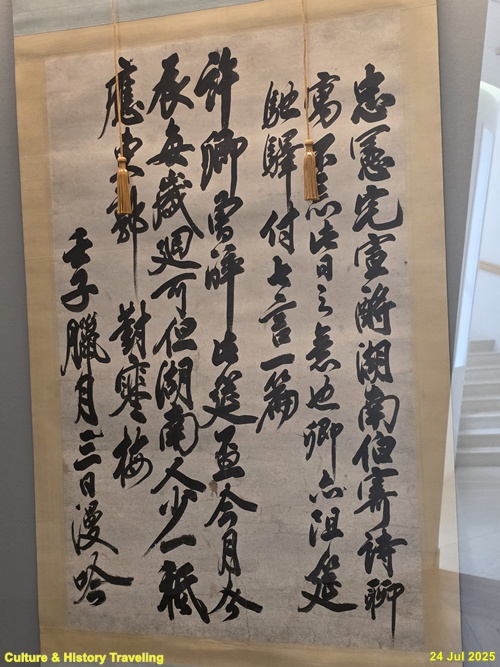

김정희 제자 허련이 실제 모습을 보고 그린 초상화이다. 권위와 형식보다 인품, 정신성, 사유의 깊이가 강조되고 있다. 김정희의 성품이 시각적으로 잘 드러난 대표 이미지로 여겨진다.

<고대명화첩>은 신사임당이 그렸다고 전해지는 화조화, 초충도 등 여러 그림을 후대에 묶어 이름지은 화첩인다. 현재 전해지는 화첩첩들은 주로 조선 후기 ~ 근대 초기에 모사되거나 정리된 것이라 한다. 여성적인 섬세함과 생명간 넘치는 관찰력이 특징이다.

감상과 취향

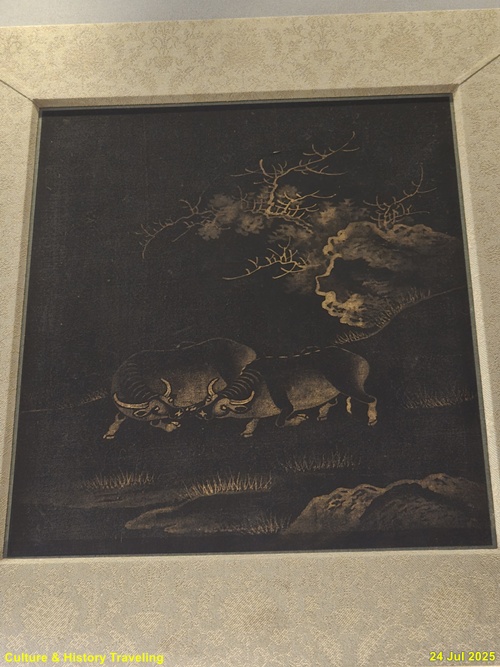

서화는 실생활에 사용하기 위해 만들어진 도자기나, 예배를 위해 만들어진 불교미술품과는 달리 오롯이 감상을 위해 만들어진 예술품이었다. 2층에는 우리나라 예술사에 커다란 자취를 남긴 겸재 정선(謙齋 鄭敾), 단원 김홍도(檀園 金弘道), 추사 김정희(秋史 金正喜), 오원 장승업(吾園 張承業) 등의 작품을 중심으로 조선시대 화단을 대표하는 여러 화가들의 그림과 글씨가 전시되어 있다. 우리나라의 고서화는 중국이나 일본 그림에 비해 과장이 적고, 자연스러운 조화를 추구하는 것이 가장 큰 특징이다. 이러한 작품을 감상할 때 중요한 기준은 ‘아름다움’과 ‘격조’이다. 그림의 세부 표현이 서로 잘 어울려 구도상의 균형을 이루고 있는지, 화면에 나타난 분위기가 한눈에 들어와 산만하지 않고 일관된 느낌을 주는지, 사물을 묘사한 선과 화면의 여백을 통해 운치 있는 세련미가 표현되었는지를 주의 깊게 살펴본다면 감상하는 데 도움이 될 것이다. 아울러 전통을 토대로 새로운 미감을 보여주는 현대미술 작품을 함께 전시하고 있어, 전통과 현대의연속성을 느낄 수 있다. (안내문, 삼성박물관 리움, 2025년)

<출처>

- 안내문, 삼성미술관 리움, 2025년

- ‘국보 김홍도 필 군선도 병풍’, 국가문화유산포탈, 국가유산청, 2025년

- ‘보물 경기감영도 병풍’ , 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년

- OpenAI, <ChatGPT (GPT-5)>의 답변, 2025년 11월 6일 작성.

- “본문의 초안 작성에 Google Gemini (2025년 11월 6일 버전)의 도움을 받았음.”