삼성미술관 리움 3층는 <흰빛의 여정>이라는 주제로 소장하고 있는 조선시대 분청사기와 백자를 전시하고 있다. 백자와 분청사기는 조선시대를 대표하는 도자기이다. 유교사회를 추구했던 조선사회에서는 순백의 절제된 아름다움을 보여주는 순백자는 검소와 절제를 중요시하는 사대부들의 취향과 맞아 떨어졌다. 분청사기는 백토 바탕에 검은 철 안료로 그림을 그려 넣거나 칼로 무늬를 새겼다. 지역 장인들이 만든 분청사기는 자유로운 기운과 생명력을 담고 있다.

분청사기는 고려 상감청자를 계승한 도자기제작기법으로 ‘백토로 분장한 회청색의 사기’라는 뜻으로 20세기에 들어서 붙여진 이름이다. 외형상 고려청자에 비해서 제작수법이 쇠퇴한 느낌을 주고 있지만, 투박하면서도 서민적인 면모를 보이는 등 한국적인 미를 잘 담아내고 있다.

매병은 고려시대를 대표하는 그릇으로 술과 기름 등을 담는 용도로 사용했으며 조선 초까지 제작되었다. 조선 초에 제작된 상감 분청사기의 특징을 잘 보여주고 있다. 고려시대 상감청자의 깔끔하고 정돈된 무늬와 달리 분청사기 특유의 자유분방한 모습을 보여준다.

조선 15세기 한양의 관청에서는 전국에서 세금으로 거둔 분청사기를 사용했다. 태종 때부터 그릇에 관청 이름을 새겨서 관리하기 편하도록 했다.

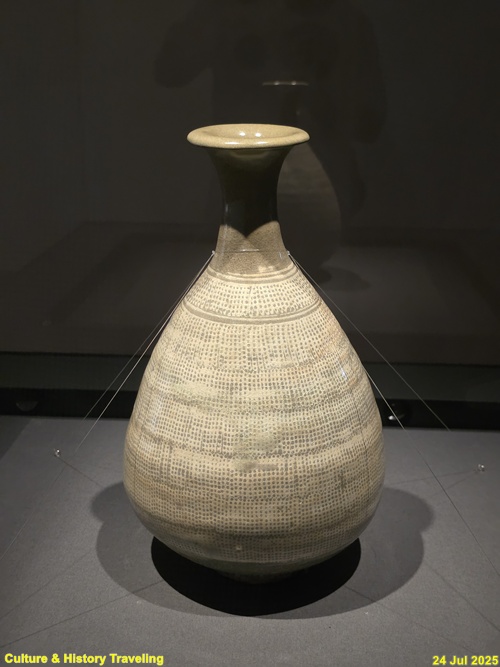

인화분청사기는 그릇 표면에 다양한 무늬가 새겨진 도장을 찍은 후 백토로 채워 장식한 분청사기이다. 초기에는 무늬의 짜임이 성글었으나 세종 때부터 촘촘해져 그릇 전체가 백색을 띠었다. 각 지방에서는 세금으로 납부하기 위해 단정하고 정형화된 인화분청사기를 제작했다.

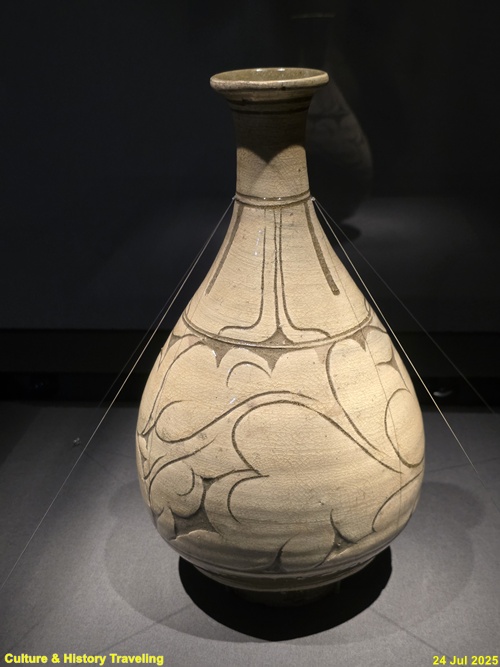

철화기은 회흑색의 태토위에 백토를 분장한 후 철사안료로 무늬를 그리고 유약을 입힌 것읏을 말한다. 청자에도 사용되었던 인화나 상감기법보다 다소 늦은 15세기 후반경부터 만들어졌다. 당초.연꽃.모란 등 식물무늬가 많이 그려졌으며, 무늬의 재구성 및 추상화를 통해 현대미술같은 느낌을 준다.

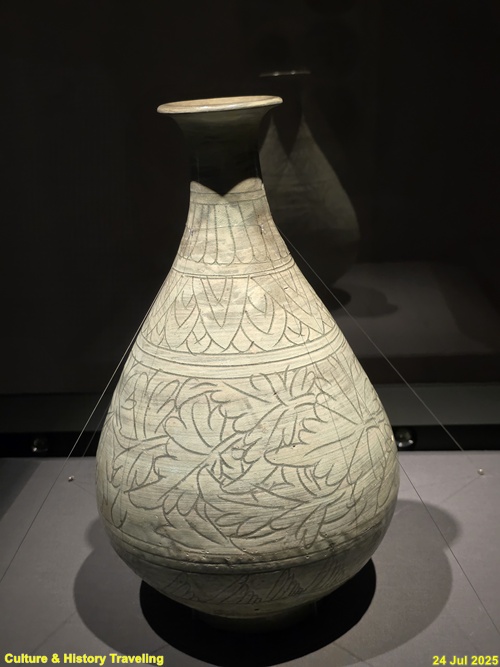

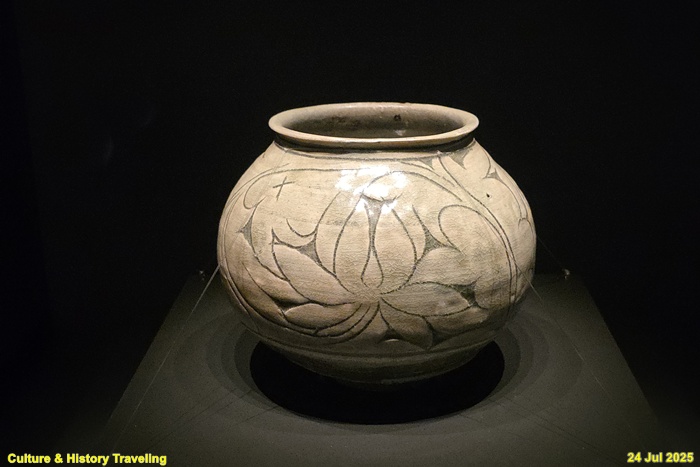

조화(彫花)기법(음각기법)은 백토분장한 표면에 음각으로 무늬를 그려 넣는 것으로 박지기법과 함께 사용되는 경우가 많다.

박지기법는 백토분장하거나 백토물에 담갔다가 꺼낸뒤 무늬를 그리고 배경을 긁어낸 생기는 무늬이다. 태토의 검은색과 백토무늬가 선명히 대비되는 효과를 나타낸다.

귀얄기법은 분청사기의 모든 백토분장의 기초가 되는 기법으로 다른 무늬를 첨부하지 않은 것을 기얄기법 분청사기라고 한다. 태토위에 귀얄로 힘있고 빠른속도로 바르기때문에 운동감 뿐 아니라 회화적인 무늬효과를 주고 있다. 분장기법은 백토에 담갔다가 꺼낸 뒤 유약을 입힌 것으로 조용한 분위기를 준다. 16세기 백자로 변해가는 과정을 보여준다.

백자는 다양한 형태와 무늬들이 있는데 그 중 순수한 흰색의 자기를 순백자(純白磁)라고 한다. 순백자에는 무늬가 없는 것을 비롯하여, 음각, 양각, 투가 등으로 장식한 백자들을 포함한다. 유교사회를 추구했던 조선사회에서는 순백의 절제된 아름다움을 보여주는 순백자는 검소와 절제를 중요시하는 사대부들의 취향과 맞아 떨어졌다. 이는 조선뿐 아니라 중국과 일본 등 동아시아와 멀리 유럽까지 순백의 도자기들이 크게 선호되었던 시대적 배경도 백자가 조선시대를 이끌었던 도자기가 될 수 있었던 주요 요인이 되었던 것으로 보인다.

달항아리는 흰 바탕색과 둥근 형태가 보름달을 닮았다고 하여 붙여진 이름이다. 장식이 없는 순수한 백색의 순백자(純白磁)로 조선시대 사대부들이 선호했던 정서를 잘 표현하고 있는 작품이다.

조선 왕실의 대표적인 의례 용기로 ‘용준’이 있다. 용준은 키가 크고 어깨가 넓은 백자 항아리에 청화나 철화 안료를 써서 용무늬를 그린 것으로, 조선 왕실 연회와 제례에서 술을 담거나 꽃을 꽂아 장식하는 용도로 사용되었다.

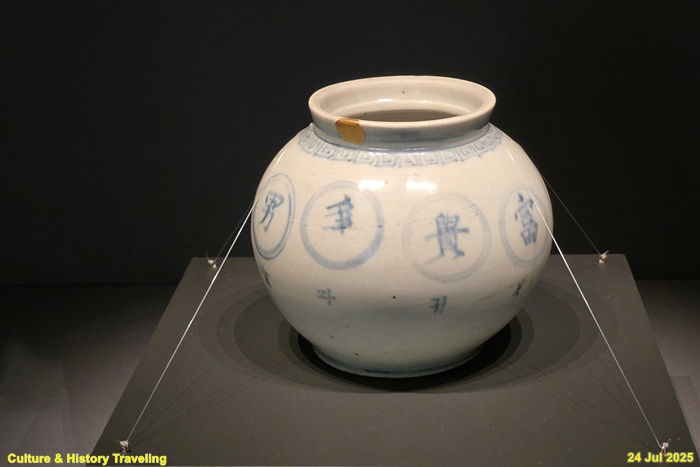

복을 누리며 건강하게 오래 사는 삶은 최고의 미덕으로 여겨져 왔다. 수복 무늬는 이런 바람이 반영된 것이다. 수복무늬는 생활 속 다방면에서 쓰였는데, 공예품에 시문된 경우는 전서체나 도안화된 글자가 많았다.

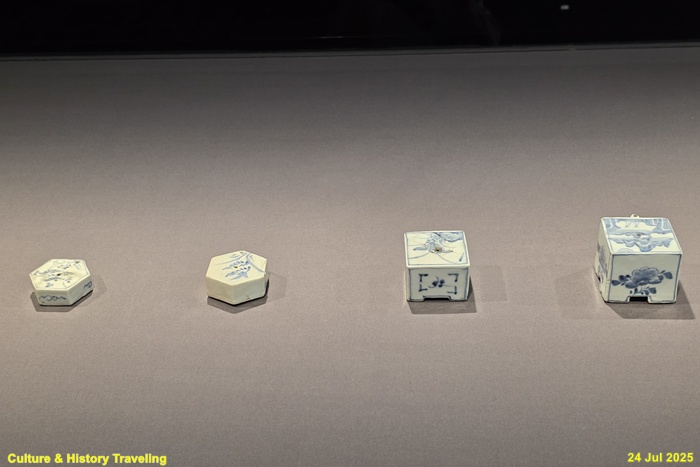

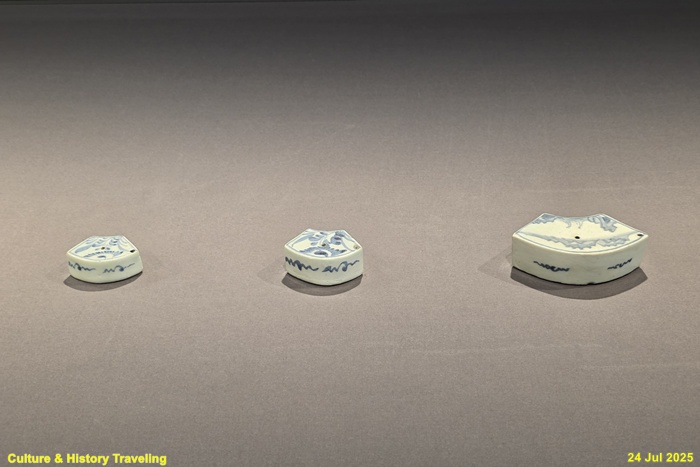

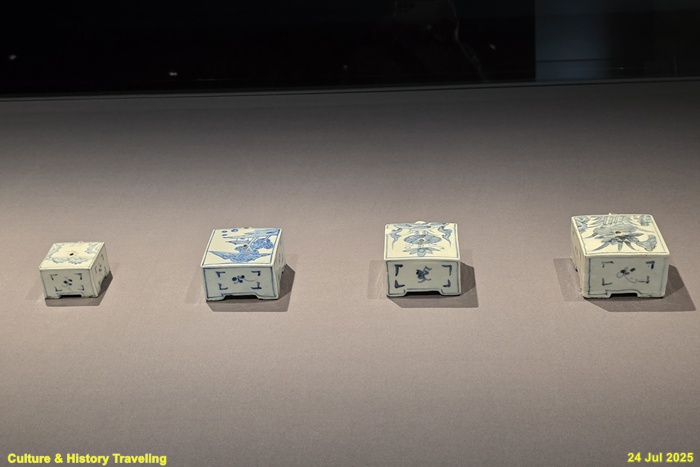

청화백자는 코발트가 주성분인 안료를 사용하여 푸른색 무늬를 그린 백자를 말한다. 17~18세 청화백자는 여백을 살리면서 간결하게 그린 산수, 사군자 등의 무늬가 유행하였다. 19세기에는 청화 백자가 더욱 대중화되어 새로운 그릇들이 제작되고 무늬도 다채로워졌다.

흰빛의 여정

분청사기는 15-16세기에 우리나라에서만 제작된 독특한 자기로, 한국미의 원형을 보여준다는 평가를 받는다. 고려 말 상감청자의 전통을 바탕으로 조선초기부터 본격적으로 제작되었는데, 그 형태와 장식이 점차 다채로워지고 각 지방의 정서에 어울리는 특색이 가미되었다. 이렇게 여러 세기에 걸쳐 다양한 지역과 계층 사이에서 만들어지는 동안 깔끔한 형태에 정교한 무늬를 새겨 넣은 작품이 있는가 하면, 거칠고 투박한 모양에 단순한 무늬가 자유롭게 표현된 작품도 있다. 이러한 과정을 거쳐 오면서 분청사기는 지금 우리에게 익숙한 질박하고도 자연스러운 분위기를 갖게 되었다. 조선은 절제된 형태와 순백의 유색, 정결한 장식이 더해진 격조 높은 백자문화도 발전시켰다. 백자는 순백의 흙으로 형태를 빚어 단정하게 다듬고 그 위에 빛깔이 있는 안료로 그림을 장식한 후 표면에 맑고 투명한 유약을 입혀 구워낸다. 이렇게 완성된 백자에는 온유하면서도 엄정한 기품이 담겨 있다. 초기에는 왕실 등 지배층의 취향에 맞게 만들어졌지만, 점차 사용이 확대되어 조선시대를 대표하는 자기로 자리를 굳혔다. 백자는 전국 각지에서 생산되었지만, 경기도 광주 관요에서 왕실용으로 제작된 백자를 최고로 꼽는다. 이처럼 흙을 재료로 이룩해낸 공예 예술은 오늘날 한국 현대미술의 추상성과 맞닿아 특별한 울림을 선사한다. (안내문, 삼성미술관 리움, 2025년)

<출처>

- 안내문, 삼성미술관 리움, 2025년

- 안내문, 중앙박물관, 2015년/2023년/2024년