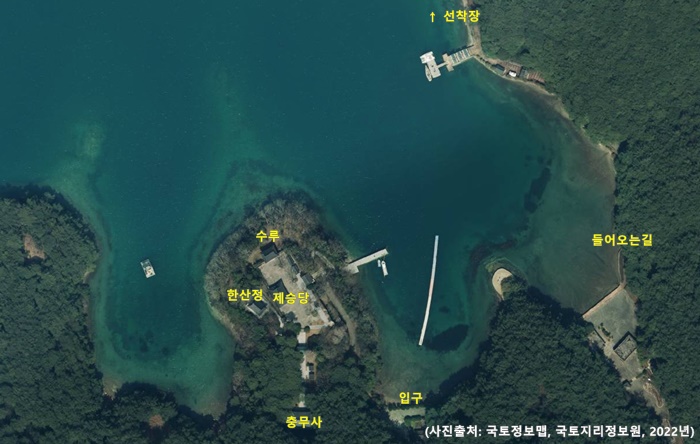

경남 통영시 한산면 두억리에 있는 <통영 한산도 이충무공유적(사적)>이다. 이곳은 임진왜란 때 이순신장군이 왜군을 크게 무찌른 한산대첩을 지휘했던 곳이다. 충무공은 한산대첩 후 이곳에 운주당을 짓고 1593년부터 1597년까지 삼도수군 본영으로 삼았다. 이후 정유재란 때 칠전량에서 조선수군이 크게 패하면서 이곳은 폐허가 되었다. 이후 영조 때(1739년) 통제사 조경이 유허비를 세우고 운주당이 있던 자리에 제승당을 중건하면서 이충무공의 업적을 기렸다. 이후 1970년대에 현재의 모습으로 크게 확장하여 오늘에 이르고 있다. 경내에는 제승당을 비롯하여 충무공의 영정을 모신 ‘충무사’와 ‘한산정’, ‘수루’ 등이 있으며, 산봉우리에는 한산대첩비와 함께 거북등대가 있다.

한산도(閑山島)는 통영만 바다에 있는 섬으로 약 610세대의 주민이 살고 있다. 임진왜란 때 이충무공이 삼도수군통제영을 설치하고 한산도 앞 바다에서 왜군을 상대로 큰 승리를 거두었다.

통영항에서 한산도 유적지까지는 여객선이 운항하고 있으며 선착장에서 유적지까지는 해안길을 따라 약 800m 정도 걸으면 된다.

유적지에는 1976년에 크게 중건한 제승당을 중심으로 이순신 장군의 <진중시>로 유명한 수루, 영정을 모신 사당인 충무사, 활터인 한산정이 있다. 또한 조선후기 영조 때 통제사 조경이 제승당을 세우면서 이곳이 한산도 수영 운주당이 있었음을 기록한 유허비 등이 있다.

제승당(制勝堂)은 한산대첩의 주 무대였던 통영만 바다가 내려다보는 언덕 위에 자리하고 있다. 이순신 장군이 실제로 전투를 지휘했던 본영인 운주당이 있던 곳이다. 운주당은 전쟁 후 훼손되었다가, 조선 후기와 현대에 걸쳐 여러 차례 중건·보수되어 지금의 모습을 갖추게 되었다.

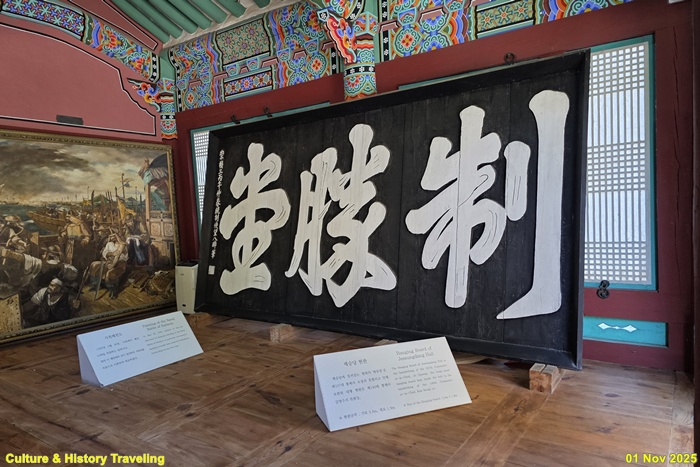

제승당에 걸려있는 현판의 ‘제승당’은 제107대 통제사 조경의 친필이고 안에 보관된 대형 현판은 제140대 통제사 김영수의 친필이다.

제승당(制勝堂)

제승당은 임진왜란 중 이순신이 부하들과 작전 계획을 세우고 일을 하던 곳이다. 이곳은 현재의 해군작전사령관실과 같은 기능을 담당했다. 이순신은 선조 26년(1593) 7월 15일부터 한양으로 압송되어 갔던 해인 선조 30년(1597) 2월 26일까지 3년 8개월 동안 이곳에서 주둔했다. ‘승리를 만드는 집’ 이라는 이름처럼 제승당은 이충무공이 왜적을 물리치기 위해 군사 업무를 하던 장소로 사용되었다. 그는 이곳에서 화약을 사용한 신무기인 총통의 제작과 보급에도 힘썼다. 이곳은 1,491일 동안의 일을 기록한 <난중일기(亂中日記)>중 1,029일의 일기와 많은 시가 쓰인 곳이기도 하다. 이곳은 원래 이순신이 기거했던 운주당(運籌堂)의 터이다. 이순신은 운주당을 집으로 사용하는 한편 집무실로도 사용하였다. 당시의 운주당은 이순신이 통제사에서 파직된 후 조선 수군이 칠천량 해전에서 대패하면서 폐허가 되었다. 이후 영조 15년(1739)에 통제사 조경(趙儆)이 다시 세우고 이름을 제승당이라고 하였다. 현재의 제승당은 1976년 제승당 정화사업 때 다시 지은 것이다. (안내문, 통영시청, 2025년)

한산섬 수루는 제승당 경내 안에 있는 누각을 말한다. 바다 위로 돌출된 높은 지점에 세워져 있어서 해전을 감시하고, 해상 작전을 관측하던 정찰·감시용 누각 역할을 했던 곳이다. 수루가 있는 언덕은 한산도에서 해역을 가장 넓게 조망할 수 있는 지점 중 하나이다. 주변 섬들이 병풍처럼 둘러싸여 있어 은폐·엄폐, 전술적 매복이 용이하며, 빠른 조류와 좁은 물길을 실시간으로 감시하기 적합한 구조를 하고 있다. 조선후기 영조 때 김천택의 시조집 <청구영언>에 실린 <진중시>의 배경으로 유명한 곳이다.

한산섬 달 밝은 밤에

수루에 혼자 앉아

큰 칼 옆에 차고 깊은 시름하는 적에

어디서 일성호가는 남의 애를 끊나니 <이순신, 청구영언>

이 수루는 일종의 망루로서 임진왜란 때 충무공이 이곳에 자주 올라 왜적의 동태를 살피면서 왜적을 물리치고 나라를 구하여 달라고 기도하며 우국충정의 시를 읊기도 하던 곳이다. 또 이곳에는 오른쪽의 고동산, 왼쪽의 미륵산, 뒤쪽의 망산을 연결, 봉화.고동.연등을 이용하여 남해안 적 동태를 파악하였다. 이 건물은 1976년 정화사업 떄 한산만을 내려다 볼 수 있는 현 위치에 고증을 통해 신축한 것이다. (안내문, 통영시청, 2008년)

경내에는 충무공의 후손으로 통제사나 부사로 부임했던 6명의 행적을 모아 놓고 있다.

이순신 후손 삼도수군통제사 공덕비

이순신 후손 삼도수군통제사 공덕비는 이순신의 후손으로 삼도수군통제사나 부사의 벼슬을 지낸 이들 중 어진 정치로 칭송을 받은 6명의 비석이다. 한산도와 거제도의 주민들이 이들의 공을 기리기 위하여 세웠던 공덕비를 이곳에 모아 놓았다. 오른쪽부터 이태상, 이한창, 이태권, 이승권, 이규석, 이규안 의 공덕비가 늘어서 있다. 대부분의 비석에 ‘撫恤島民 千秋不忘(무홀도민 천추불망)’이라는 글자가 새겨져 있는데, 이것은 ‘섬사람들을 따뜻하게 돌보아 준 공덕을 영원히 잊지 못한다.’는 의미이다. (안내문, 통영시청, 2025년)

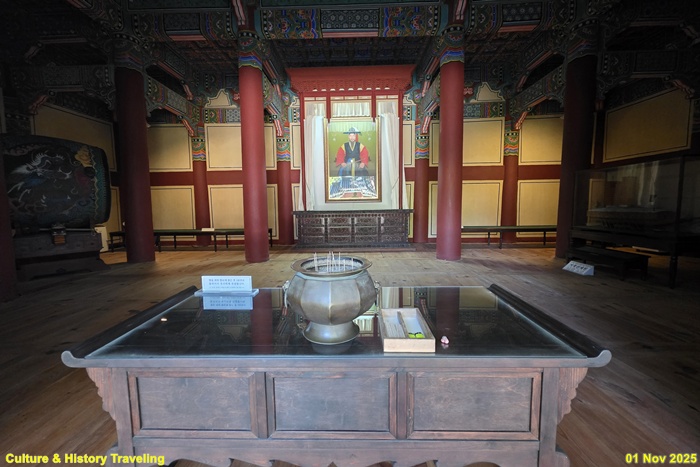

충무사(忠武祠)는 제승당 경내 있는 충무공 이순신 장군 영정을 모신 사당이다. 한산대첩 승리를 기리기 위해 조선 후기부터 장군을 모시는 사당 전통이 이어져 왔다. 현재의 사당은 1970년 이곳을 정비하면서 중건한 것이다. 봄.가을 제사를 올리며, 한산대첩 기념일에는 해군작전사령관과 해군사관생도들이 참배한다.

유적지에는 1739년 통제사 조경이 제승당을 다시 지으면서 이를 기념하기 위해 세운 유허비와 통제사 이규석이 다시 세운 유허비가 있으며 입구에는 이충무공의 후손으로 통제사나 부사로 역임했던 이들을 칭송하기 위해 세운 공덕비들을 모아놓았다.

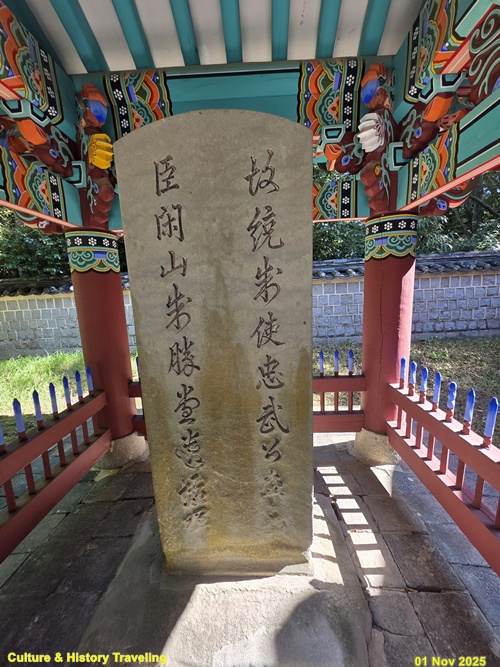

제승당 유허비

제승당 유허비는 제승당을 다시 세운 것을 기념하기 위해 세운 비석이다. 제승당은 임진왜란 때 당시 전라좌도수군절도사였던 이순신(李舜臣)이 작전지휘본부로 사용한 운주당이 있던 곳이다. 운주당은 1597년 정유재란 때 불에 타 없어졌는데, 제승당은 1739년 통제사 조경(趙做)이 다시 지은 것이다. 3개의 비석 중 왼쪽 비석은 1739년에 제107대 통제사 조경이 세운 것이다. 오른쪽 비석은 그곳이 전에 있던 비석을 묻은 곳임을 알리는 표지석이다. 이 비석은 이순신의 후손이자 제198대 통제사를 지낸 이규석(李奎奭)이 세웠다. 가운데 비석은 오른쪽 비석의 뒷면을 한글로 풀어 새겨 놓은 것이다. (안내문, 통영시청, 2025년)

한산정은 이충무공이 활을 쏘던 곳으로 표적과의 거리는 145m이다. 과녁은 바다를 끼고 건너편에 위치해 있다. 이층무공은 밀물과 썰물의 차이를 이용해 해전에 필요한 실전 적응 훈련을 하기 위하여 이곳에 활터를 만들었다.

한산정(閑山亭)

한산정은 이충무공이 부하들과 함께 활쏘기를 연마하던 곳이다. 이곳에서 과녁까지의 거리는 약 145m 정도로 활터와 과녁 사이에 바다가 있는 곳은 이곳 외에는 찾아보기 어렵다. 이층무공은 밀물과 썰물의 차이를 이용해 해전에 필요한 실전 적응 훈련을 하기 위하여 이곳에 활터를 만들었다. <난중일기(亂中日記)>에는 이곳에서 활쏘기 내기를 하고, 내기에 진 편에서 떡과 막걸리를 내어 모두가 배불리 먹었다는 기록이 여러 차례 나온다. 이러한 기록에서 활쏘기 훈련에 흥미를 높이는 동시에 병사들의 사기를 드높이고자 한 이충무공의 지혜를 볼 수 있다. 한산정에서 함께 활쏘기를 연마하던 병사들은 대부분 경상, 전라, 충청 출신으로 선조 27년(1594)에 이충무공의 건의로 무과특별시험에서 선발된 사람들이었다. (안내문, 통영시청, 2025년)

한산도 들어가는 길

한산도 들어가는 길은 주로 통영에서 배를 이용하는 경로가 일반적이다 통영 여객선터미널에서 한산도를 운행하는 노선이 있으며 1시간 간격으로 운행된다. 한산도를 운행하는 여객선에서 볼 수 있는 통영만 바다가 임진왜란 때 격전이 벌어졌던 한산대첩의 현장이기도 하다.

한산대첩 현장은 거제 견내량 해협에선 통영 한산도 사이의 바다이다. 조류가 빠르게 흐르고 섬들이 복잡하게 위치한, 전략적으로 매우 유리한 지형이다. 임진왜란 초기, 이순신 장군이 이끄는 조선 수군이 학익진(鶴翼陣) 전법을 활용하여 일본 수군을 포위·섬멸한 해전이다. 일본의 주요 전략목표였던 한양에서 부산으로 이어지는 부산 보급로를 차단하여 육상 전선 전체에 큰 영향을 준 결정적 전투이다.

<출처>

- 안내문, 통영시청, 2008년/2025년

- ‘사적 통영 한산도 이충무공유적’, 국가문화유산포털, 국가유산청, 2025년

- OpenAI, <ChatGPT (GPT-5)>의 답변, 2025년 11월 20일 작성.