1. 갑인자, 조선 대표활자, 2. 실록자와 정리자, 3. 한글활자, 4. 목활자, 5. 활자장.

국립중앙박물관에서는 2016년 봄 “조선, 활자의 나라”라는 제목의 특별전을 개최하였다. 박물관에는 82만여자에 이르는 조선시대 활자들을 소장하고 있는데, 그 중 5만 5천여 자를 조선시대 활자를 보관하던 활자장 서랍에 넣어 전시했다. 전시에서는 유교 통치 이념의 실천하기 위해 문서나 서적 등을 출판하기 위해 사용되었던 다양한 형태의 활자들과 활자를 보관하는 방법이나 제도 등을 보여주기 위한 다양한 유물들을 보여 주었다.

우리나라를 대표하는 문화유산으로 여겨지는 금속활자는 언제부터 만들어 사용되었는지는 알 수 없지만, 서양의 지식혁명이라는 구텐베르크의 금속활자보다 먼저 우리나라에서 만들어져 사용되었다. 대체로 몽골 침입 이전부터 국가기관인 주사소에서 금속활자를 만들어 사용했으며 그 수준 또한 상당히 높았던 것으로 보고 있다. 조선을 건국한 이후 태종 때 주자소를 설치하고 금속활자인 계미자를 만들어 사용했으며, 세종 때 이천, 장영실 등이 참여하여 조선을 대표하는 활자인 갑인자를 만들어 구한말까지 사용했다. 조선후기에는 국가적인 필요에 따라 실록자와 정리자같은 금속활자를 만들어 사용했다. 민간에서는 금속활자를 만들어 사용하기는 했으나, 일반적으로는 나무로 만든 목활자가 가장 많이 사용되었던 것으로 보인다. 전시에서는 조선시대에 사용되었던 금속활자를 비롯하여 다양한 형태의 활자들을 살펴볼 수 있었다.

국립중앙박물관에서 소장하고 있는 조선시대 활자.

국립중앙박물관에서 소장하고 있는 조선시대 활자.

2016년 봄 <활자의 나라, 조선>이라는 제목의 특별전시회가 중앙박물관에서 열렸다. 이번 전시에서는 박물관에서 소장하고 있는 조선시대 활자 82만여 자 중 5만 5천여 자를 조선시대 활자를 보관하던 활자장 서랍에 넣어 전시했다.

국립중앙박물관, 세계에서 가장 많은 활자를 보관하고 있는 곳

국립중앙박물관에는 82만여 자에 달하는 조선시대 활자가 소장되어 있습니다. 이 활자는 국가 주도로 제작된 수백만 자 가운데 현존하는 것으로, 주로 17~20세기 초까지 중앙관청과 왕실에서 사용했습니다. 한 왕조에서 만든 활자가 이처럼 많이 남아 있는 사례를 다른 나라에서는 찾을 수 없습니다. 특히 금속활자 50만여 자는 양적으로 세계 최대, 질적으로도 세계 최고 수준입니다. 국립중앙박물관 소장 활자 전모를 처음 공개하는 이 전시에서는 활자가 유교 통치 이념을 실현하고 했던 조선 통치자들의 원대한 포부를 상징하며, 당대 기예(技藝)의 정수임을 보여주고자 합니다. 아울러 활자들과 함께 전해오는 활자 보관장을 연구하여 밝혀낸 조선의 독창적인 활자 분류와 보관 방법을 처음으로 소개합니다. 이 전시가 활자에 대한 관심과 연구를 심화시킬 수 있기를 기대합니다. <출처: 중앙박물관>

3D프린드토 인쇄한 국립중앙박물관 소장 활자.

3D프린드토 인쇄한 국립중앙박물관 소장 활자.

조선초기부터 만들어 사용했던 다양한 형태의 활자들을 소장하고 있는데, 정조 이후 18~19세기에 만들어진 것들이 많이 남아 있다.

조선시대 활자의 글자체

조선시대 활자의 글자체는 유래에 따라 중국 인쇄본에서 따온 것과 조선 명필의 글씨체에서 온 것으로 구분됩니다. 글자의 형태에 따라 붓글씨로 쓴 듯한 필서체(筆書體)와 판각용의 딱딱한 글씨체인 인서체(印書體)로 구분됩니다. <출처: 중앙박물관>

-

조선은 왜 활자를 만들었까요? 목판으로는 하나의 내용만 인쇄할 수 있지만, 활자는 한 번 만들어 놓으면 필요할 때마다 조립해서 원하는 내용을 여러 차례 인쇄할 수 있기 때문입니다.

-

몇자례나 활자를 만들었을까요? 조선시대에 만든 활자 제작 횟수는 대략 금속활자 30여 회, 목활자 30여 회로 알려져 있습니다. 금속활자는 대체로 국가가 주도해서 제작했고, 목활자도 국가 주도로 제작한 것이 많습니다. 민간에서 만든 목활자는 전모를 파악하기 어렵습니다.

-

한번에 얼마나 많이 만들었을까요? 한 종류의 활자를 최소 수만 자를 만들었습니다. 한자는 표음문자이므로 여러 종류의 책을 간행하려면 1만자 정도는 필요했습니다. 而, 以, 之 등 자주 사용하는 글자들은 수십 개에서 수백 개까지 제작했습니다.

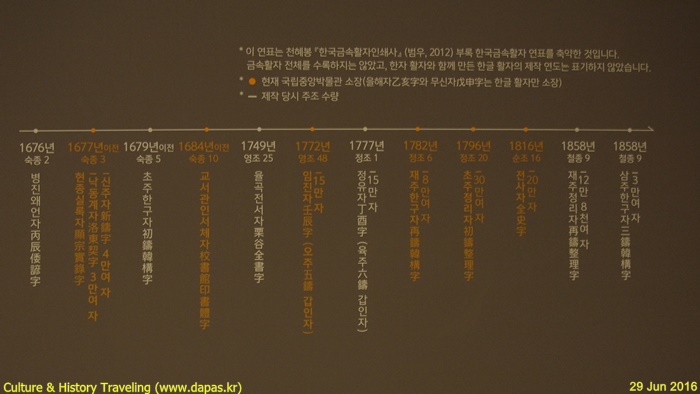

조선시대 금속활자 연표(조선초~조선중기)

조선시대 금속활자 연표(조선초~조선중기)

조선시대 금속활자 연표(조선후기)

조선시대 금속활자 연표(조선후기)

활자와 책 제작에 참여한 사람들

-

각자장(刻字匠), 나무판에 활자를 만들 글자를 새김

-

주자장(鑄字匠), 활자를 주조함

-

창준(唱準), 활자장에서 꺼낼 활자를 불러줌

-

상판제원(上板諸員), 창준이 불러주는 활자를 꺼내 식자판에 벌려 놓음

-

수장제원(守欌諸員), 활자 보관 관리를 담당함(상판제원이 겸함)

-

균자장(均字匠), 인쇄할 활자를 식자판에 고정시킴

-

인출장(印出匠), 인쇄를 담당함

-

책장(冊匠), 인쇄한 낱장을 책으로 엮음

-

감교관(監校官), 인쇄할 책의 교정을 책임짐

-

감인관(監印官), 인쇄과정을 감독함.

갑인자(甲寅字)는 세종 16년(1434)에 왕명으로 주자소(鑄字所)에서 만든 동활자이다. 조선은 건국 이후 국가기관인 주자소를 설치하고 금속활자인 계미자(癸未字)와 이를 개량한 경자자(庚子字)를 만들었다. 갑인자는 기본 활자의 단점을 보완하기 위해 당대의 과학자라 할 수 있는 이천, 장영실, 이순지 등의 참여하여 20여만 자의 활자를 만들었다. 갑인자는 글자의 모양이 깨긋하고 바르게 만들어져 인쇄기술의 획기적인 발전을 보여준 것으로 평가받고 있다. 조판방식 또한 납을 사용하여 고정하는 기존방식 대신 나무로 빈틈을 메우는 등 한단계 발전된 모습을 보여주었다. 갑인자는 그 완성도가 높아 구한말까지 6번이나 개량되면서 사용되었다.

세종, 조선의 대표 활자를 만들다.

1436년(세종 16) 세종의 명으로 만든 갑인자(甲寅字)는 하루에 수십장을 인쇄할 정도로 인쇄 속도가 개선된 활자입니다. 갑인자의 글자체는 중국 명나라 판본의 글자체에서 따왔습니다. 똑같은 글자체로 5차례 더 만들 정도로 조선을 대표하는 글자체로 유교경전이나 법전 등 통치에 필요한 서적 간행에 사용되었습니다. 현재 남아 있는 갑인자체 활자는 대부분 정조가 세손 시절인 1772년(영조 48)에 만든 임진자(壬辰字)이며, 1777년(정조1)에 만든 정유자(丁酉字)도 일부 남아 있는 것으로 보입니다. <출처: 중앙박물관>

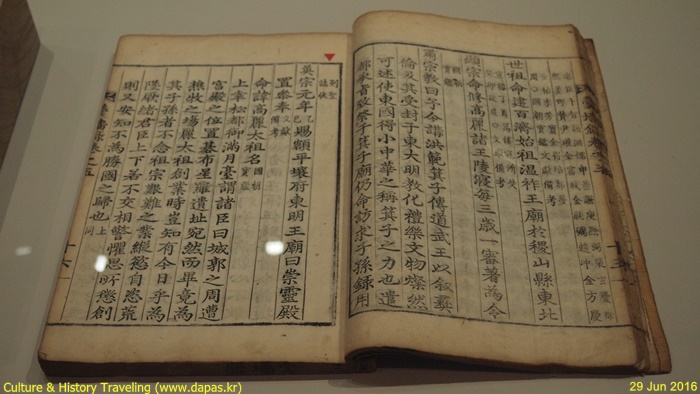

갑인자로 제일 처음 간행한 『대학연의(大學衍義)』, 조선 1434년(세종16).

갑인자로 제일 처음 간행한 『대학연의(大學衍義)』, 조선 1434년(세종16).

조선을 대표하는 활자답게 인쇄한 책의 글자가 선명하고 인쇄품질이 상당히 높아 보인다.

유교 경전 『대학』의 뜻과 이치를 해설한 책으로 송나라 성리학자 진덕수(1178~1235년)가 지었습니다. 통치에 필요한 사례를 일목요연하게 파악하는데 유용하여 제왕의 ‘정치 지침서’로 불리며, 조선시대에 여러 차례 간행되었습니다. 세종은 갑인자로 제일 먼저 『대학연의』를 간행해 경연의 첫번째 교재로 채택했습니다. <출처: 중앙박물관>

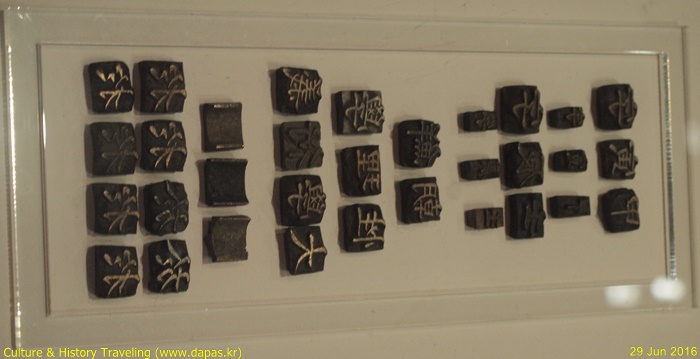

정조가 갑인자의 글자체로 다시 주조한 활자, 임진자.정유자, 조선 18세기

정조가 갑인자의 글자체로 다시 주조한 활자, 임진자.정유자, 조선 18세기

정유자(여섯번 째 주조한 갑인자)로 간행한 『갱장록(羹墻錄)』, 조선 1786년(정조10)

정유자(여섯번 째 주조한 갑인자)로 간행한 『갱장록(羹墻錄)』, 조선 1786년(정조10)

태조부터 영조까지 선왕들의 업적을 기록한 책으로 이복원(1719~1792년) 등이 정조의 명을 받아 편찬했습니다. 책 제목은 순임금이 요임금을 그리워하여 국(羮,갱)을 보고도 생각하고 담(墻, 장)을 보고도 생각한다는 고사에서 유래한 것으로, 선왕의 교훈을 아침저녁으로 살펴 따르고자 한다는 뜻을 담았습다. <출처: 중앙박물관>

『갱장록』 한 면을 재현한 식자판.

『갱장록』 한 면을 재현한 식자판.

식자판에 종이를 얹어 인쇄한 후 반으로 접어 책으로 묶었기 때문에 완성된 책에서는 앞뒤장이 한 면을 이룬다.

『갱장록』 권5 선왕들이 천지와 조상에 제사를 지낸 행적을 모은 「비사(毖祀)」의 마지막 면 영조 부분을 당시 활자로 재현했습니다. 앞선 왕조가 있어 조선 왕조가 존재할 수 있었다고 하며 단군에서 고려까지 역대 왕조의 묘역을 정비하고 그 자손들을 대우하라는 내용을 담았습니다. <출처: 중앙박물관>

<출처>

1. 중앙박물관

2. 두산백과

3. 위키백과

4. 한국민족문화대백과

5. 문화재청

답글 남기기

댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.