고려초기는 중국은 북방민족이 세운 왕조와 송왕조가 공존한 시기로 중국에는 오대십국을 통일한 송나라가 있었고, 북방에서는 거란,여진,몽골이 연이어서 크게 번성하였다. 이시기 고려와 송과의 관계는 북방 민족을 견제하기 위한 목적으로 활발한 상호 교류가 있었다. 당시 교류관계를 보여주는 유물로는 신안 보물선 등에서도 나타났듯이 송에서 만든 도자기류가 많은 것으로 보이며, 인쇄관련 서적류, 청동 거울 등이 남아 있는 것으로 보인다.

송(宋)은 거란을 견제하기 위해 고려와 통교하였다. 고려는 송으로부터 각종 서적과 예악.의학기술 등을 들여와 고려의 인쇄문화와 의료 및 각종 학문.사상과 의례를 발전시켰다. 뿐만 아니라 도자기.비단.약재.악기.차.향료.상아.물소뿔 등 지배층을 위한 사치품들을 주로 수입하고, 금.은.구리, 인삼.잣, 동물가죽, 마포, 화문석, 나전칠기, 종이, 금은 세공품 등을 송에 수출하였다. 선진문물의 수용이 주목적이던 고려는 거란이나 금의 동향에 따라 송과의 외교관계를 끊었다 회복하기를 반복하는 실리 외교를 펼쳤다.

<글씨가 새겨진 중국거울>

<글씨가 새겨진 중국거울>

“호주湖州” 글씨가 새겨진 개성 출토 중국 거울, 개성 출토, “호주”라는 명문이 새겨진 청동거울이다. 명문으로 볼 때, 중국 “호주”의 한 공방에서 제작되어 고려에 수출된 것으로 추정된다. 당시 수도이던 개성 지역에 출토된 점, 같은 형태.내용의 거울이 고려와의 교류가 특히 활발하던 송대에 많이 만들어진 점, 호주의 위치 등으로 볼 때, 이 거울은 북송이나 남송에서 제작되어 고려에 유입된 것일 가능성이 크다. “항주杭州” 글씨가 새겨진 개성 출토 중국 거울, 송宋, 개성 출토, “항주”라는 명문이 새겨진 청동거울이다. 명문으로 볼 때, 중국 “항주”의 “대륙가”라는 공방에서 제작되어 고려에 수출된 것으로 추정된다. 같은 형태.내용의 거울이 고려와의 교류가 특히 활발하던 송대에 많이 만들어진 점, 항주의 위치 등으로 볼 때, 북송이나 남송에서 제작되었을 가능성이 크다. <출처:중앙박물관>

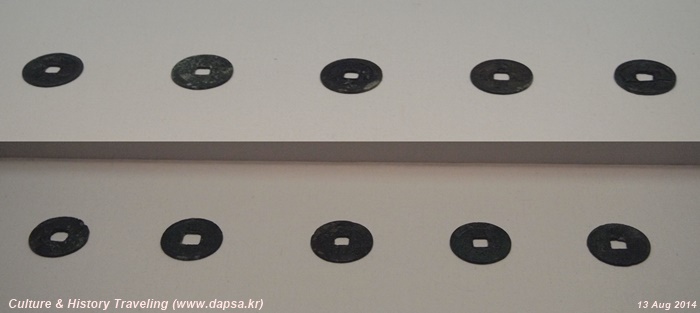

고위 관리 무덤에서 나온 송나라 동전들, 파주 서곡리 출토

고위 관리 무덤에서 나온 송나라 동전들, 파주 서곡리 출토

고려 말 재상 권준(1281~1352)의 무덤에서 나온 송나라 동전들로, 10세기 말에서 12세기 초에 주조된 것이다. 이처럼 몇 세기 앞선 송나라 때 주조된 동전들이 다수 출토되었다는 것은 송나라와 고려 사이의 경제 교류가 그만큼 활발하였음을 의하할 뿐만 아니라, 사실상 송나라 동전들이 고려사회에서 오래도록 화폐로 기능하였을 가능성을 높여주고 있다. 이들 송나라 동전은 다양한 시기의 고려 유적들에서 전국적인 범위로 출토되고 있다. <출처:중앙박물관>

개성 출토 송나라 도자기들

개성 출토 송나라 도자기들

고려시대에는 중국과 교류가 더욱 활발해지면서 송宋, 원元 등의 도자기도 많이 수입되었다. 고려의 수도였던 개경 지역에서 왕궁터와 무덤, 절터 등을 중심으로 경덕진요景德鎭窯에서 제작된 청백자를 비롯하여, 요주요耀州窯, 정요定窯, 자주요磁州窯, 월요越窯 등에서 제작된 다양한 자기들이 출토되고 있다. 이러한 도자기들은 왕족과 문벌귀족을 비롯한 고려 상류층이 사용한 것으로 보인다. <출처:중앙박물관>

청백자 사자모양 베개, 송宋, 개성 출토

청백자 사자모양 베개, 송宋, 개성 출토

청백자 참외모양 병, 청백자 주전자와 받침 , 송宋, 개성 출토

청백자 참외모양 병, 청백자 주전자와 받침 , 송宋, 개성 출토

청백자 꽃모양 오목접시, 청백자 연꽃잎무늬 합,

청백자 꽃모양 오목접시, 청백자 연꽃잎무늬 합,

송상인들이 활약

고려와 송 사이의 교역에서 가장 큰 비중을 차지한 것은 상인들의 무역이었다. 특히 송 상인들의 고려 왕래는 고려 상인의 송 왕래에 비해 한층 빈번하였다. 『고려사』에 기록된 경우만도 260여 년간 120회에 걸쳐 5천여 명이 송 상인들이 고려를 찾은 것으로 나타난다. 이들 송 상인은 주로 7,8월경에 고려를 찾아왔고, 여진인.탐라인.일본인 등과 더불어 팔관회에 참석한 후 돌아가는 경우도 많았다. 송 상인들은 양국의 외교가 끊어진 시기에도 고려를 찾아와 교역하였고, 두 정부 사이의 비밀문서나 승려들 사이의 서신 전달, 불교 전적 등의 구입 요청.납품을 매개하는 일 등을 하기도 하였다. 11세기에는 대식국(아라비아)의 상인들이 3회에 걸쳐 고려를 찾아왔는데, 이 역시 송상인들을 통해 고려에 대한 정보를 얻었기때문으로 보인다. <출처:중앙박물관>

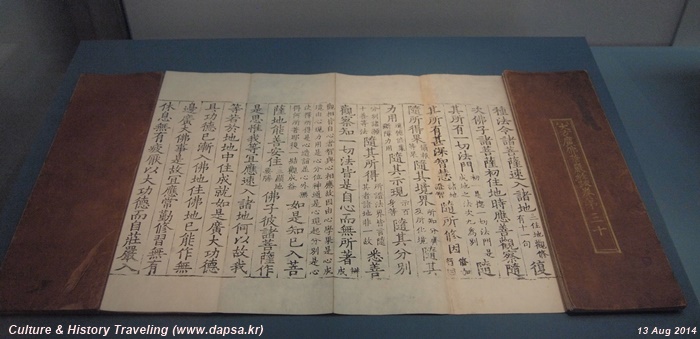

송나라 승려가 보낸 목판으로 인쇄한 화엄경 해설집, 보물, 대방광불화엄경소 권제30, 고려 14세기, 송성문 기증,

송나라 승려가 보낸 목판으로 인쇄한 화엄경 해설집, 보물, 대방광불화엄경소 권제30, 고려 14세기, 송성문 기증,

중국 당나라의 실차난타實叉難陀가 번역한 『대방광불화엄경』에 대한 징관澄觀의 해석과 부연설명을 송나라 승려 정원淨源이 각 본문 아래 기록하여 엮은 책이다. 이 책을 찍은 목판은 정원이 고려로 가는 상인을 통해 의천에게 전달한 것이다. 의천은 송나라에 유학할 당시 정원과 깊이 교유하였다. 이 책은 고려와 송의 대표적 고승들을 통해 이루어진 불교 교류를 증명하는 귀중한 자료이다. 인쇄 상태로 보아 이 판본의 인쇄 시기는 14세기로 추정된다. <출처:중앙박물관>

국제무역항 벽란도

물결이 밀려왔다 다시 밀려가고,

오가는 뱃머리 서로 잇대었네.

아침에 이 누각 밑을 출발하면

한낮이 못되어 남만에 이를 것이다. – 이규보, 동국이상국집 –무신집권기의 문인 이규보가 벽란도를 읊은 시이다. 실제로 벽란도는 바닷길로 온 외국 사신이나 상인들이 고려를 출입하던 관문이었다. 벽란도를 가장 많이 드나든 외국인은 송나라 상인들이다. 일본 사람들도 종종 왔지만, 그 횟수는 송나라 상인에 비할 바가 못 된다. 그러나 벽란도에서 가장 이채를 띤 것은 대식국大食國 객상客商, 즉 아라비아의 상인들이었다. 현종15년(1025)에 온 알 라자 등 100명, 이듬해의 하산.라자 등 100명, 그리고 정종6년(1040)에 찾아온 바라카 일행 등 아라비아 상인들은, 그 이름들만큼이나 이국적인 용모와 정성향.몰약.수은.용치.대소목 등의 물품을 선보였다. 오늘날 우리나라를 지칭하는 “코리아”, “코레아” 등의 서양 말은 이들 아라비아 상인이 널리 알렸을 “고려”라는 이름에서 비롯되었다고 보는 시각이 많다. <출처:중앙박물관>

송과의 관계

중국 대륙 중심부에서 오대십국의 혼란을 수습하며 건국한 송宋은(고려 광종11년, 960), 동북방의 거란을 견제하기 위해 고려와 통교하였다. 고려는 송으로부터 각종 서적과 예약.의학기술 등을 들여와 고려의 인쇄문화와 의료 및 각종 학문.사상과 의례를 발전시켰다. 뿐만 아니라 도자기.비단.약재.악기.차.향료.상아.물소뿔 등 지배층을 위한 사치품들을 주로 수입하고, 금.은.구리, 인삼.잣, 동물가죽, 마포, 화문석, 나전칠기, 종이, 금은 세공품 등을 송에 수출하였다. 선진 문물의 수용이 주목적이던 고려는 거란이나 금의 동향에 따라 송과의 외교관계를 끊었다 회복하기를 반복하는 실리 외교를 펼쳤다. <출처:중앙박물관>

거란은 고려와 비슷한 시기인 10세기 초에 일어난 북방민족으로 요나라를 건국하였다. 거란은 우리나라 남북국시대의 발해를 멸망시키고, 그 세력범위을 중심으로 국가를 형성하였으며, 송나라 및 고려와 상당 기간의 투쟁기와 평화시기를 거친 후 여진족이 세운 금나라에 멸망하였다. 금나라는 거란을 멸망시켰으며, 중국 대륙에 진출하여 북송을 멸망시킨후 상당 기간 평화로운 시기를 보내다 몽골에 멸망하였다. 거란과의 관계를 보여주는 대표적인 유물로 국보로 지정된 초조대장경 인쇄본이 있으며, 거란에서 만든 청동거울이 많아 남아 있는 것으로 보인다. 금나라와의 관계를 보여주는 유물로 함경도 지역에 금나라인들이 세운 비석이 있으며, 다양한 도자기들 또한 남아 있다.

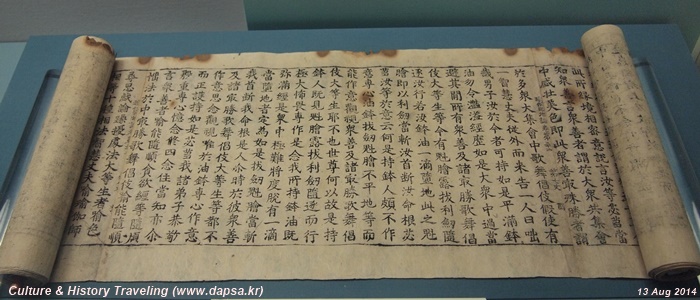

거란군을 물리치려고 새긴 대장경의 인쇄본, 국보, 초조본 유가사지론 권제32, 고려 11세기 전반, 송성문 기증,

거란군을 물리치려고 새긴 대장경의 인쇄본, 국보, 초조본 유가사지론 권제32, 고려 11세기 전반, 송성문 기증,

우리나라 최초의 대장경인 초조대장경 가운데 『유가사지론』의 제32권을 당시의 경판으로 인쇄한 것이다. 초조대장경은 현종2년(1011) 거란군이 개경을 침범하자 부처의 가호로 이를 물리치기 위해 새기기 시작하였다. 경竟, 경鏡 등 송나라 태조의 할아버지 이름 경敬자와 발음이 같은 글자는 한 획씩 생략하였다. 『유가사지론』은 수행 과정에서 발생하는 마음의 문제를 다룬 경전으로, 4세기 인도의 미륵이 짓고 당나라 승려 현장(602~664)이 한문으로 번역한 것이다.

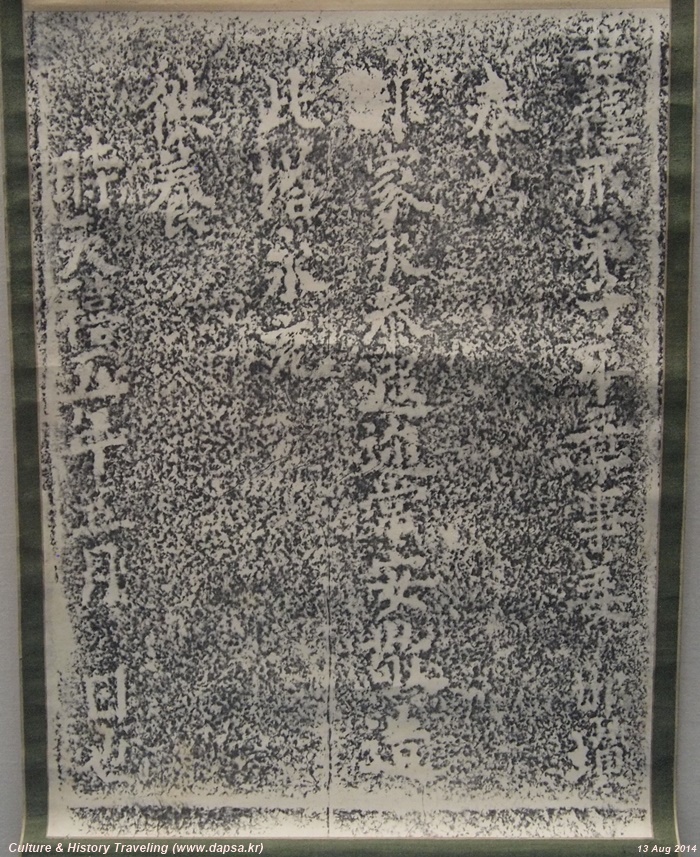

강감찬이 흥국사 석탑을 세운 뜻

보살게제자인 평장사 강감찬은 삼가 받들어 우리나라가 영원히 태평하며 먼곳과 가까운 곳이 항상 평안할 수 있도록 공손히 이 탑을 만들의 길이 공양하고자 한다. 때는 천희 5년(현종 12년, 1021) 5월 어느 날이다.

거란군을 물리치고 강감찬이 세운 탑의 글, 흥국사 석탑기 탁본, 고려 현종 12년(1021),

흥국사 석탑에 새긴 탑기를 탁본한 것이다. 흥국사 석탑은 거란군을 물리친 귀주대첩의 주인공 강감찬(948~1031)이 전쟁 2년 뒤인 현종 12년(1021)에 건립한 탑이다. 오래오래 나라가 태평하기를 기원하는 명장 강감찬의 우국충정이 새겨져 있다. 거란과 평화적 외교 관계를 수립한 후임에도 여전이 탑기에 송나라 연호를 사용했다.

수명장수를 바라는 문자가 새겨진 거란 거울, 거란자명동경, 거란, 개성 출토,

수명장수를 바라는 문자가 새겨진 거란 거울, 거란자명동경, 거란, 개성 출토,

거란 소자가 새겨진 청동거울이다. 거울 꼭지를 중심으로 네모난 테두리 안쪽에 위에서 시계방향으로 “長壽福德”으로 읽히는 거란 문자 네 개가 양각되었다. 같은 양식의 거울이 세게적으로 널리 알려져 있는 점, 이 거울이 개경에서 출토된 점을 미루어 당시 거란에서 대량 제작한 거울이 고려에 수입되어 실제 개경 주민이 사용한 것으로 짐작된다. 거란 문자가 새겨진 거울, 거란, 거란소자契丹小字가 새겨진 청동거울로, 고려와 거란의 교류를 통해 유입되었을 가능성이 크다. 거란 소자는 거란 태조가 직접 만들었다는 거란대자契丹大字와 달리 표음적인 요소가 있다. 1125년 거란 멸망 이후 사용이 점차 줄고, 금에 의해 공식적으로 사용이 금지되었다. 기억하기가 어려워 일반인보다는 황실의 공문서나 비문 등 제한된 경우에만 쓰인 것으로 추정된다. 남겨진 자료가 적어서 거란 소자의 대독은 제대로 해독하기는 어려운 실정이다. <출처:중앙박물관>

거란과의 관계

10세기 초 내몽골의 시라무렌 강 유역에서 일어난 거란은 고려가 중국 대륙 중심부의 송과 통교하면서 자신들을 적대하자 고려를 침략해 왔다(거란의 제1차 침입, 고려 성종12년, 993). 이때 고려는 서희의 활약 속에 송과의 단교를 조건으로 강동6주(압록강 남쪽의 6주)를 얻는 성과를 거두며 강화하였다. 그런데 국제교역과 군사상 요충지인 강동6주에 대해 미련을 버리지 못하던 거란은 11세기초 두 차례에 걸쳐 다시 고려를 침략해 왔고(거란의 제2차.제3차 침입), 고려는 양규.강감찬 등의 활약 속에 이를 격퇴하여 강동6주를 확고한 고려의 영토로 만들었다. 고려인들이 불력佛力으로 거란군을 물리치기 위해 대장경을 새기기 시작한 것도 이 무렵이다. 전쟁을 끝내고 국교를 맺은 (고려 현종10년, 1019) 두 나라는 약100년 간 평화롭게 교류하였다. <출처:중앙박물관>

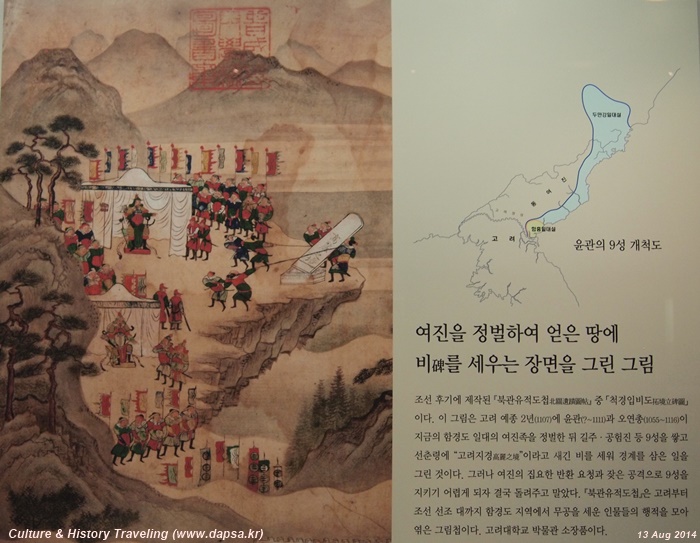

여진을 정벌하며 얻은 땅에 비를 세우는 장면을 그린 그림,

여진을 정벌하며 얻은 땅에 비를 세우는 장면을 그린 그림,

조선후기에 제작된 『북관유적도첩北關遺蹟圖牒』 중 「拓境立碑圖」이다. 이 그림은 고려 예종 2년(1107)에 윤관(?~1111)과 오연총(1055~1116)이 지금의 함경도 일대의 여진족을 정벌한 뒤 길주.공험진 등 9성을 쌓고 선춘령에 “고려지경高麗之境”이라고 새긴 비를 세워 경계를 삼은 일을 그린 것이다. 그러나 여진의 집요한 반환 요청과 작은 공격으로 9성을 지키기 어렵게 되자 결국 돌려주고 말았다. 『북관유적도첩』은 고려부터 조선 선조 대까지 함경도 지역에서 무공을 세운 인물들의 행적을 모아 엮은 그림첩이다. 고려대학교 박물관 소장품이다. <출처:중앙박물관>

백지흑화 모란 넝쿨무늬 병, 금金, 개성 출토

백자 파도 물고기무늬 사발, 백자 꽃 넝쿨무늬 대접,

백자 파도 물고기무늬 사발, 백자 꽃 넝쿨무늬 대접,

금나라 사람들이 함경도 경원에 세운 비, 경원 여진자비, 1156년 추정,

함경도 경원 동원면 화동 절터 출토. 함경도 경원 지방에 중국 금나라 사람들이 세운 비이다. 현재까지 확인된 여진 문자 비석 가운데 가장 오래되었다. 이 지역 ‘오롱초사’라는 절의 건립 및 불상제작과정, 시주자 등을 기록한 것으로 보인다. 이 비를 통해 그동안 알려지지 않았던 새로운 여진 문자와 여진 인명, 지명, 관명 및 어휘와 형태소들이 알려지게 되었다고 한다. <출처:중앙박물관>

여진과의 관계

고려 북쪽 변경의 여진족은 초기에 고려를 부모의 나라로 섬기며 조공을 바치다가 거란이 쇠퇴하던 12세기 초에는 고려를 강력히 위협할 정도로 그 세력을 키웠다. 고려는 숙종.예종 때에 윤관 등으로 하여금 여진을 정벌케 하였으나 크게 성공하지 못하였다. 세력을 더욱 키운 여진은 만주 일대를 장악하며 국호를 금이라 하더니(1115), 곧이어 거란을 멸망시키고(1125) 송까지 양쯔강 이남으로 밀어내리며 중국대륙을 장악하였다(1127). 게다가 금은 과거 자신들이 조공하던 고려에 대해 거꾸로 군신의 예를 요구하였고, 고려는 논란 끝에 이자겸의 현실론을 따라 금의 요구를 받아들였다. 두 나라는 금이 몽골에 멸망하기까지(1234) 평화를 유지하였다. <출처:중앙박물관>

고려시대 중기 이후에는 무신정변으로 인해서 내부적으로 상당기간의 혼란기를 보내다 최충헌이 혼란을 종식시키고, 독재체제를 확립하였다. 무신 정권기의 혼란을 종식한 최씨정권은 이전에 비해서 유학자들을 발굴하여 행정능력을 갖춘 문신들도 과거를 통해서 등용되기도 하였다. 또한 이 시기에는 불교 개혁 운동인 불교 결사운동이 활발히 진행되어 지눌을 중심으로 수선결사 운동과 무신집권층의 후원하에 백련결사 운동이 일어났으며 선종의 성격이 수선결사 운동은 오늘날 불교의 주도세력인 조계종의 성립으로 나아갔다.

무신정권의 권력자 최충헌 가족을 위한 호신용 경전과 경갑, 보물, 고려 희종2년(1206)~고종6년(1219).

무신정권의 권력자 최충헌 가족을 위한 호신용 경전과 경갑, 보물, 고려 희종2년(1206)~고종6년(1219).

고려 최씨 무신정권의 최고 권력자 최충헌(1149~1219)과 그 두 아들 최우.최향을 위해 만든 휴대용 불경과 경갑이다. 최충헌 부자가 자신들의 호신과 재난 예방을 위해 사가판私家版으로 간행한 불경으로 맨끝에 발원문이 있다. 은 바탕에 금을 입힌 경갑에 넣어 끈으로 매어 차고 다니도록 하였다. 한편 불경의 인쇄 시기를 14세기로 추정하는 견해도 있다. <출처:중앙박물관관

도장

도장

군사 지휘관의 직임인 만호의 도장이다. 도장 면과 옆면에는 “행군만호방자호지인”이, 윗면에는 “숭경2년3월”이 새겨져 있다. 숭경2년(1213)은 도장의 제작 연도일 것이다. 만호는 그동한 충렬왕(재위 1274~1308) 때 설치된 직임으로 보아 왔으나, 이를 통해 그보다 훨씬 앞선 13세기 초 최충헌 집권 시절에 이미 존재하고 있음을 알 수 있다. 주인과 함께 묻은 먹, 고려 13세기, 청주 명암동 고려무덤 출토, 청주지역 고려 토광묘에서 출토된 현존 유일의 고려 먹이다. 먹집게로 집은 흔적이 있고 아래쪽이 갈려 있어서, 생시에 쓰던 먹임을 알 수 있다. 파도무늬를 배경으로 중앙에 “단산오(옥)丹山烏(玉)”이라 양각되었다. 『동국여지승람』에 최상품의 단양 특산 먹을 “단산오옥”이라 한다는 기록이 있는데, 이 먹의 출토로 고려시대에도 “단산오옥”이 사용되었음을 알 수 있다. <출처:중앙박물관>

무신정권

12세기에 들어 고려사회는 귀족적인 문화가 무르익는 한편으로 농민의 유망과 이자겸의 난, 묘청의 서경 천도 운동 등이 이어지며 그 모순을 드러내고 있었다. 그러한 가운데 문벌을 견제하려던 의종이 측근에 치우쳐 향락과 실정을 거듭하자, 평소 차별받던 무신들과 군인전을 지급받지 못한 군인들의 불만이 무신정변으로 폭발하였다(1170). 중앙에서 권력을 잡은 무신들이 서로 권력투징을 벌이는 사이에 지방에서는 악화된 민생으로 농민과 천민이 대규모로 봉기하였다. 최충헌은 이러한 혼란을 종식시키며 무신정권을 최씨 가문에 의한 독재 체제로 확립하였고, 그 아들 최우 역시 12세기 초에 강력한 사병을 키우며 사저에서 인사를 좌지우지하는 등 독단적으로 정치를 운영하였다. 다만 최우 때에는 행정능력을 갖춘 문인들을 적잖게 등용하면서 무신 일변도의 정치를 일부 보완하기도 하였다. <출처:중앙박물관>

조선왕조의 오백년의 왕릉과 신라천년의 왕릉은 대체로 체계적으로 관리되어 있는 반면에 고려 왕조의 왕릉은 주로 북한지역에 개경부근에 위치하고 있어서 쉽게 접근할 수 없는 형편이다. 현재 남한에는 주로 개경과 가까운 파주지역과 고려의 대몽항쟁기 수도였던 강화에 일부 왕릉들이 남아 있다. 2000년대에 들어와서 강화 지역의 왕릉에 대한 발굴 조사가 일부 실시되었는데 수차례의 도굴에도 불구하고 당시 고려 왕실의 문화와 생활을 보여주는 다양한 유물들이 출토되어 중앙박물관에 전시되어 있다. 고려 왕릉은 통일신라 고분 방식과 유사하게 앞트기식 돌방무덤을 하고 있으며, 통일신라 왕릉에 비해서 강화지역의 왕릉은 봉분은 약간 작게 조성했던 것으로 보인다.

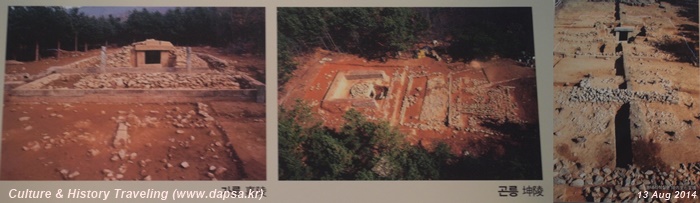

대몽항쟁기 임시 수도였던 강화도에 남아 있는 고려왕릉

대몽항쟁기 임시 수도였던 강화도에 남아 있는 고려왕릉

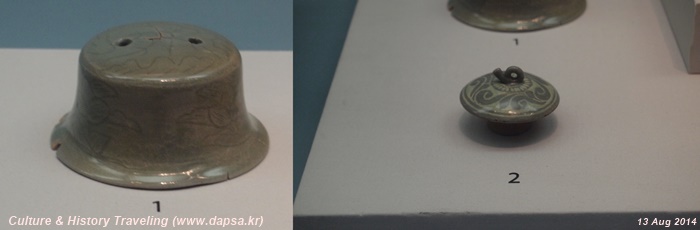

1.청자 음각 연화문 매병 뚜껑, 고려 13세기, 강화 곤릉 출토, 2.청자 상감 넝쿨무늬 뚜껑, 고려 12세기, 강화 곤릉 출토

1.청자 음각 연화문 매병 뚜껑, 고려 13세기, 강화 곤릉 출토, 2.청자 상감 넝쿨무늬 뚜껑, 고려 12세기, 강화 곤릉 출토

3.청자 사자 다리 향로, 고려 13세기, 강화 곤릉 출토

3.청자 사자 다리 향로, 고려 13세기, 강화 곤릉 출토

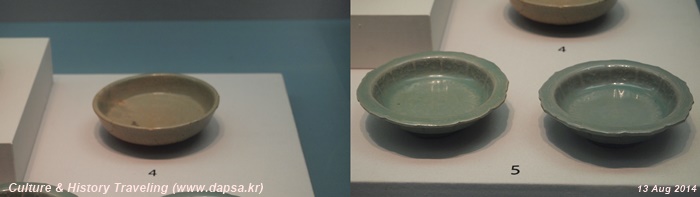

4.청자 굽 접시, 고려 13세기, 강화 곤릉 출토, 5.청자 꽃무늬 접시, 고려 13세기, 강화 곤릉 출토

4.청자 굽 접시, 고려 13세기, 강화 곤릉 출토, 5.청자 꽃무늬 접시, 고려 13세기, 강화 곤릉 출토

강화 고려 왕실 무덤 출토품, 고려 13세기, 강화 곤릉, 가릉, 능내리 석실분 출토,

강화 고려 왕실 무덤 출토품, 고려 13세기, 강화 곤릉, 가릉, 능내리 석실분 출토,

강화도에 남아 있는 고려 왕실 무덤에서 출토된 부장품 중 일부이다. 금속, 유리, 옥 등으로 제작된 장신구와 그 외 여러 출토품을 통해 강화 천도 시기 고려 왕실 문화의 일면을 알 수 있다. <출처:중앙박물관>

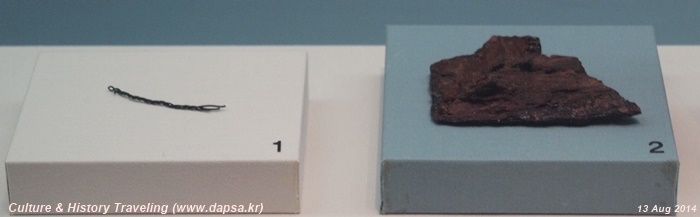

1.청동실, 2.직물이 붙어있는 철제품,

1.청동실, 2.직물이 붙어있는 철제품,

3.넝쿨무늬 은제 도금 장식, 4.은못과 청동못, 5.봉황무늬 은제 도금 장식,

3.넝쿨무늬 은제 도금 장식, 4.은못과 청동못, 5.봉황무늬 은제 도금 장식,

6.금동 장식품, 7.원통형 금동 장식품, 8.동곳(머리모양을 고정하는 장신구),

6.금동 장식품, 7.원통형 금동 장식품, 8.동곳(머리모양을 고정하는 장신구),

9.은제도금 꽃무늬 장식, 10.은제 경첩, 11.은제 나비 장식,

9.은제도금 꽃무늬 장식, 10.은제 경첩, 11.은제 나비 장식,

12.유리구슬, 13.자물쇠 부속품,

12.유리구슬, 13.자물쇠 부속품,

14.호박구슬, 15.유리구슬, 16.호박구슬, 17.옥장식, 18.골제장식

14.호박구슬, 15.유리구슬, 16.호박구슬, 17.옥장식, 18.골제장식

강화의 고려 왕실 무덤

고려가 몽골과 맞서던 1232년부터 1270년까지 39년간 임시 수도였던 강화에는 왕릉급 무덤이 여럿 만들어졌다. 이 중에서 2001년 석릉碩陵, 2004년 곤릉坤陵.가릉嘉陵, 2006년에는 능내리석실분에 대한 발굴이 이루어졌다. 이 발굴을 통하여 강화 고려 왕릉의 면모를 어느 정도 밝힐 수 있게 되었다. 모두 앞트기식돌방무덤橫口式石室墳으로서 돌방 입구에 잘 다듬은 장대석을 사용하여 문기둥과 문지방을 설치하고, 바닥 중앙에는 관대棺臺를 마련하고 주위에 벽돌을 깔기도 하였다. 천장은 대형 장대석 3매를 덮어 마무리하고 그 상부에는 8~12매의 호석護石을 갖춘 봉토封土를 조성하였다. 호석 외곽에는 다시 난간을 돌리고 사이에 석수石獸를 배치한 것이 특징이다. 모두 몇 차례의 도굴이 있었으나 금속.옥장식품, 청자류, 기와류 등 다양한 유물들이 출토되었다. <출처:중앙박물관>

불교 결사 운동

무신정권 하의 불교계는 새로운 움직임이 일어나 지방민을 비롯한 많은 이들의 호응을 얻었다. 지눌의 수선사로 대표되는 결사 운동이 그것이다. 이는 종래의 불교가 불교 본연의 실천이나 지방사회의 현실과 멀어진 데에 대한 자기반성의 움직임이었다. 결사 운동을 선도한 지눌은 경전 공부와 참선이 본래 하나라은 정혜쌍수론定慧雙修論, 깨달음 이후에도 꾸준히 수행해야 한다는 돈오점수론頓悟漸修論 등을 말하면서, 모든 승려가 독경과 선 수행, 노동에 두루 힘써야 한다고 주장하였다. 그의 여러 주장은 선종을 바탕으로 교종을 통합하는 조계종의 성립으로 나아갔다. 수선사는 제2조 혜심 때에 이르러 무신정권의 최고 권력자 최우 및 유학자 관료들과도 연결되면서 크게 발전하였고, 참회수행을 강조한 요세의 백련결사와 더불어 고려 후기 불교계에 많은 영향을 주었다. <출처:중앙박물관>

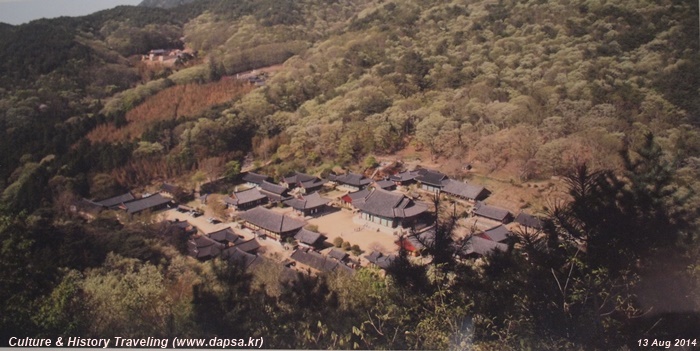

수선사 불교 결사의 요람 송광사

수선사 불교 결사의 요람 송광사

참선 수행의 기본서, 선문염송집禪門拈頌集, 고려 고종 31년(1244), 송성문 기증, 수선사 제2조 혜심이 엮은 공안집이다. 혜심은 불경이나 선문 조사의 어록에서 공안公案 1,125측則을 뽑고 그 강령의 요지를 제시한 염과 찬송을 붙여 이 책을 만들었다. 공안은 선종 불교에서 깨달음을 위한 수행 과정에 모범이 되는 규범을 말한다. 초간본은 전하지 않으며, 몽골과의 전쟁으로 초판이 불탄 뒤 347측을 더하여 고종31년(1244) 대장도감 남해분사에서 새로 목판을 만들어 찍었다. 조선시대에도 여러 차례 개판되었다. <출처:중앙박물관>

고려 무신정권 때의 문신, 양택춘의 묘지명, 고려 고종41년(1254), 고려 무신정권 때의 문신 양택춘(1172~1254)의 묘지명이다. 60세에 가까운 나이에 온수군(아산시 온천동) 감무監務가 되어 처음으로 벼슬하였다. 뒤늦게 영화를 누렸지만 물러날 때를 잘 알았다. 양택춘의 아들 5명 중 3명은 승려가 되었는데, 원오국사 及老가 그의 큰아들이다. 그는 평생 말을 거짓되게 하지 않고 행동을 꾸미지 않았으며 너그럽고 따뜻한 성품을 지녔다고 한다. <출처:중앙박물관>

무신정권

12세기에 들어 고려사회는 귀족적인 문화가 무르익는 한편으로 농민의 유망과 이자겸의 난, 묘청의 서경 천도 운동 등이 이어지며 그 모순을 드러내고 있었다. 그러한 가운데 문벌을 견제하려던 의종이 측근에 치우쳐 향락과 실정을 거듭하자, 평소 차별받던 무신들과 군인전을 지급받지 못한 군인들의 불만이 무신정변으로 폭발하였다(1170). 중앙에서 권력을 잡은 무신들이 서로 권력투징을 벌이는 사이에 지방에서는 악화된 민생으로 농민과 천민이 대규모로 봉기하였다. 최충헌은 이러한 혼란을 종식시키며 무신정권을 최씨 가문에 의한 독재 체제로 확립하였고, 그 아들 최우 역시 12세기 초에 강력한 사병을 키우며 사저에서 인사를 좌지우지하는 등 독단적으로 정치를 운영하였다. 다만 최우 때에는 행정능력을 갖춘 문인들을 적잖게 등용하면서 무신 일변도의 정치를 일부 보완하기도 하였다. <출처:중앙박물관>

답글 남기기

댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.