조선후기 중흥기를 이끌었던 정조는 사도세자의 무덤인 현륭원 방문을 비롯해 재위기간 동안 총66회의 궁궐밖 행차를 했다. 또한 현릉원 자리에 있었던 수원읍치를 팔달산 아래로 옮기면서 화성을 축성하고 대규모 신도시를 건설하였으며, 직할부대인 외장용을 설치하였다. 이는 정조의 개혁정치와 밀접한 관계가 있었는데, 당시 기득권세력이었던 노론세력을 견제하고 강력한 왕권을 보여주고자 함이었다. 정조의 화성행차에는 많은 인원과 물자가 동원되었는데, 당시 행렬에 동원되었던 6,000여명의 인원 중 절반이 정조의 친위부대이 장용영 군사였다. 이는 오늘날 ‘국군의 날’ 행사가 갖는 무력시위의 성격이 강했다고 볼 수 있으며, 일반백성들이 국왕의 행렬을 구경하고 참여할 수 있게 함으로써 백성들과 함께 하는 국왕의 모습을 연출하고자 하는 의도가 있었다.

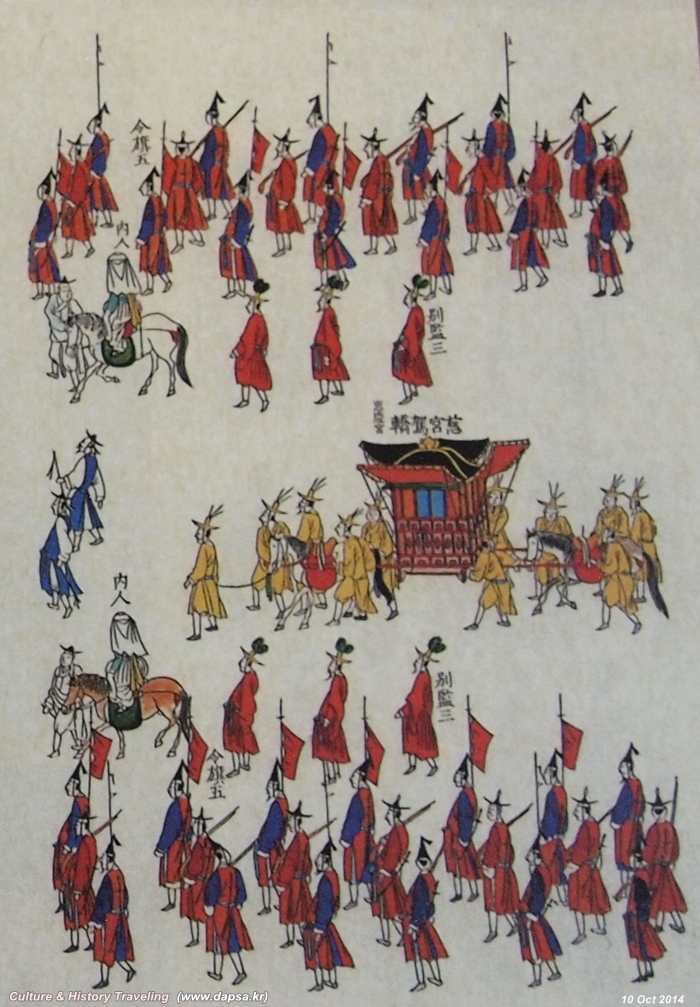

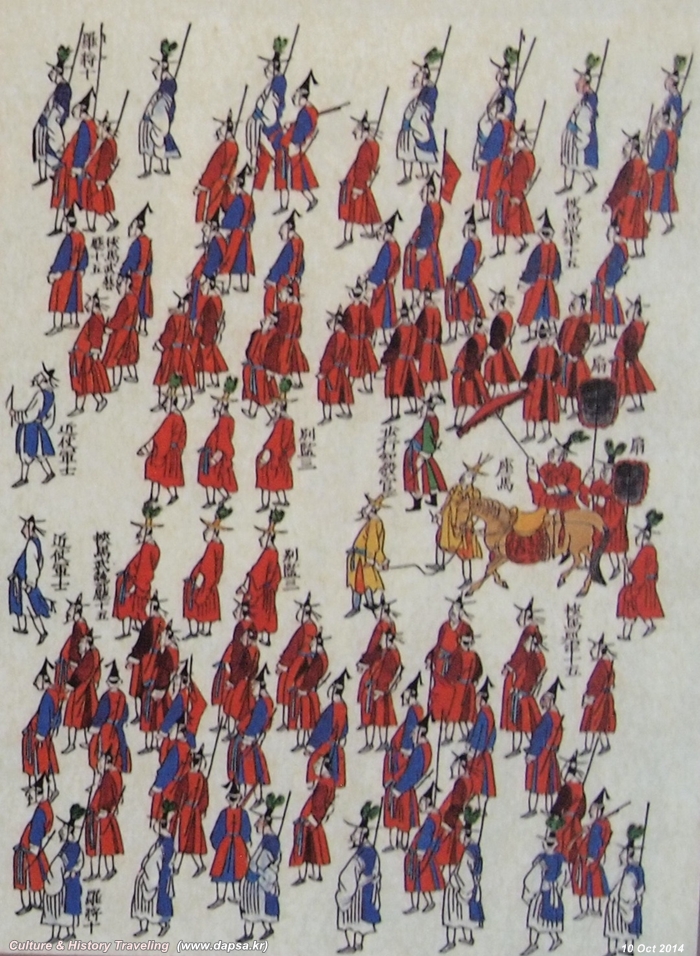

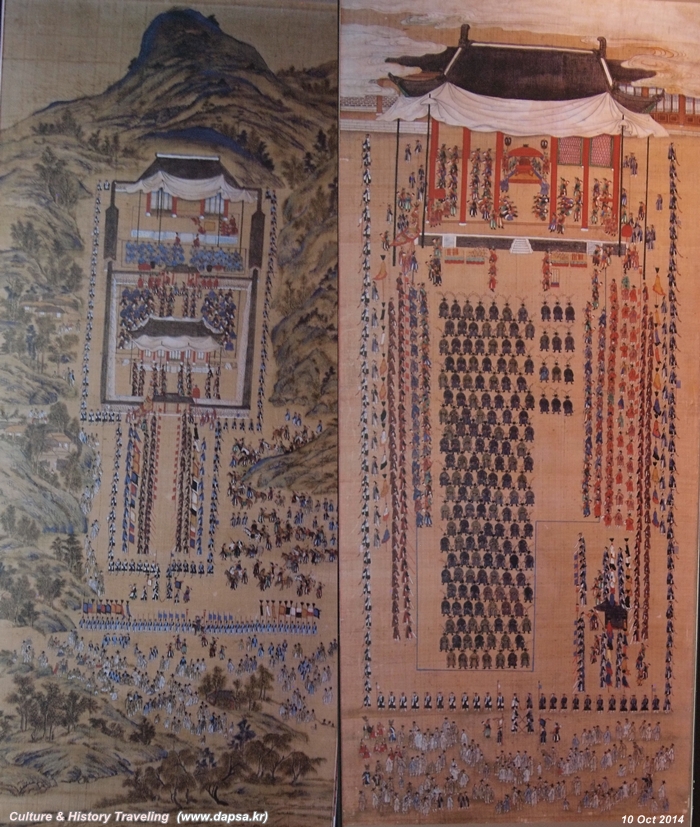

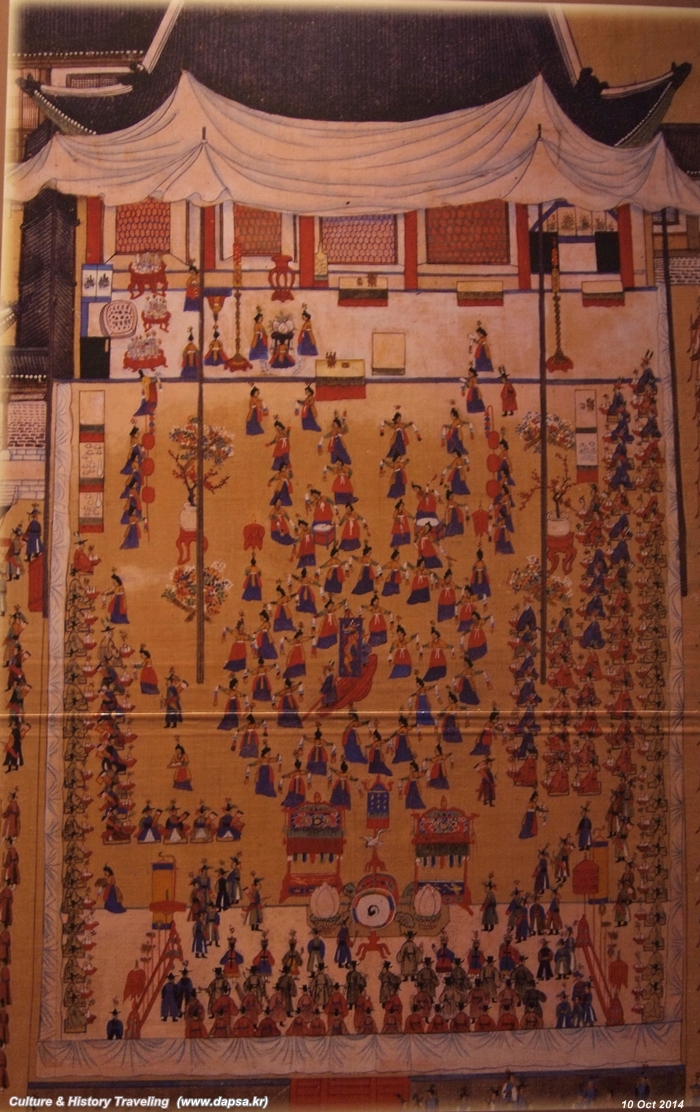

정조의 재위기간 동안 사도세자의 무덤인 현륭원 방문은 상당히 많았지만 그 중 대표적인 것이 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑연을 위해 화성행궁을 방문했던 을묘원행(乙卯園行)이 대표적이며, 당시의 모습을 대표적인 화가였던 김홍도에게 제작하게 하여 『원행을묘정리의궤園幸乙卯整理儀軌』에 담았다. 이 그림을 참조하여 제작된 <화성능행도>에는 창덕궁을 출발하여, 화성행궁에서 열렸던 회갑잔치, 낙남헌에서 과거시험, 낙남헌에서 열렸던 노인들의 위한 양로연, 한양으로 돌아오는 장면을 그린 환어행렬도 등 당시 정조의 화성행차 모습을 살펴볼 수 있다.

조선 왕실 최대의 사건이 일어나다

정조는 어느 임금보다도 궁궐 밖 나들이인 행행(幸行)을 자주했다. 재위 24년간 총66회의 행행을 했으며, 그 중에서도 아버지 사도세자의 무덤 참배가 그 절반을 차지했다. 이는 아버지 사도세자에 대한 연민과 어머니 혜경궁에 대한 효성의 실천이다. 특히, 1795년에는 혜경궁 홍씨의 회갑과 사도세자의 구갑(舊甲)까지 경축하면서 자신의 재위 20년을 정리하는 뜻 갚은 행사로 화성으로의 행차를 시작한다. <출처:수원화성박물관>

화성문화실.

화성문화실.

정조가 수원화성을 건설한 이후 가장 큰 행사였던 ‘을묘원행’의 내용과 의의와 수도 한양을 방어하는 장용영과 군사체제에 대해서 살펴볼 수 있는 공간이다.

을묘년 화성 행차가 돈화문을 출발하다.

1795년 윤2월9일, 정조와 그의 어머니 혜경궁은 창덕궁 돈화문을 출발하여 화성으로 향한다. 이날부터 다시 창덕궁으로 돌아올 때까지 8일 동안 화려하면서도 의미있는 행차가 시작된다. 정조는 사도세자가 잠들어 있는 화성에서 어머니의 회갑잔치를 거행함으로써 부모님에 대한 효도를 다함과 동시에 왕조의 권위 회복과 애민 정신이 깃들어 있는 화성 행차를 시작한 것이다. <출처:수원화성박물관>

창덕궁에서 출발하는모습.

정조, 국왕의 위엄을 보여주다.

을묘년 화성 행차에는 정조의 친족인 왕족들과 정승, 판서 등 신하들이 다 동원되었고 궁녀와 호위군사들까지 대략 6천 여명에 가까운 당시로는 엄청난 규모였다. 이와 같은 대규모의 인원을 움직일 수 있는 재정능력, 그리고 한 나라의 국왕으로서 과감하게 8일동안 왕궁을 비울 수 있다는 사실만으로도 정조의 왕권이 안정적이었음을 짐작할 수 있다. <출처:수원화성박물관>

6천여명에 달하는 엄청난 규모의 수행인원과 함께 행차함으로써 국왕의 위엄을 만천하에 보여주고 있다.

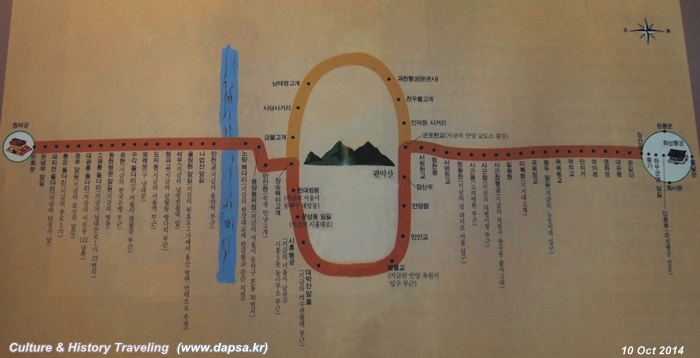

화성으로의 새로운 길이 열리다.

정조는 화성 행차를 철저하게 준비했다. 화성으로 가는 새 길을 닦고, 한강을 건너기 위한 배다리도 만들었다. 지금까지 정조는 남태령을 넘어 과천과 인덕원을 지나는 과천길을 이용하였다. 그러나 이 길은 고개가 많아 어머니와 6,000명에 가까운 행차 인원이 이동하기에 적합하지 않앗다. 그래서 노량진에서 시흥을 지나 군포, 의왕을 거쳐 화성으로 이어지는 시흥길을 새로 만들었다. 시흥길은 원행뿐만 아니라 조선후기 경제 활성화로 인한 새로운 운송로의 필요에 의한 결과이기도 하였다. <출처: 수원화성박물관>

새로 만들어 지는 시흥길 – 새로운 운송로로 경제 활성화.

새로 만들어 지는 시흥길 – 새로운 운송로로 경제 활성화.

오늘날 경부선 철도가 연결된 길과 거의 일치한다.

화성 행차의 최대 난제 한강 건너기

배는 한강을 드나드는 경강선을 활용하였다. 기존에 세곡이나 어물의 운송을 담당하던 배들에게 이권을 주고 행차 때에만 활용하여 비용의 낭비를 막은 것이다. 배는 가로로 엇갈린 형태로 배치한 다음 이들 배를 막대기로 연결하여 전체가 하나로 연결될 수 있게 하였다. 배다리는 가운데가 높은 아치형으로 제작되었다. 1795년 정조대왕은 헤경궁의 회갑연을 위해 화성행차를 단행하면서 최고의 배다리 건설을 지시하였고 그 완성을 보았다. 당시 건설된 배다리의 설계 과정은 『주교절목』과 『주교지남』을 통해 기록으로 정리되었으며, 정조의 8일간의 화성행차를 그린 8폭의 병풍 중 『주교도』로 남아 있다. 또한 배다리 제작은 한강을 무대로 활동하는 상업용 선박을 활성화시키는 계기가 되었다. <출처:수원화성박물관>정조의 효심 – 용주사와 부모은중경

‘부모은중경’은 용주사 건립과 깊은 연관을 맺고 있다. 본래 용주사는 신라 문성왕 16년(854)에 창건됐으나 병자호란 때 소실 후 정조가 아버지의 묘소를 화산으로 옮기면서 절을 다시 일으켜 현륭원을 관리하는 원찰(願刹)로 삼았다. 이때 정조는 당대 고승인 보경당 스님의 ‘부모은중경’ 설법에 감명을 받고 백성들에게 효의 근본을 알리고자 한글과 한문 혼용으로 판본을 만들었다. 특히 글을 읽지 못하는 백성을 위해 경전 내용을 그림으로 표현한 것이 이채롭다. <출처:수원화성박물관>혜경궁, 33년만에 그리던 남편을 만나다.

화성에 도착한 첫날(윤2월11일) 새벽, 정조는 어머니를 모시고 아버지가 계시는 현륭원으로 향했다. 남편을 떠나 보낸지 33년 만에 무덤을 찾은 혜경궁은 그 동안 가슴에 담아 두었던 설움을 이기지 못해 통곡하였다. 혜경궁은 1735년 6월 홍봉한과 한산 이씨 사이에서 태어났다. 11살이 되던 1744년 1월 사도세자와 가례를 올리고 왕세자빈이 되었다. 혜경궁의 불행은 남편 사도세자가 1762년5월 아버지 영조의 명령에 의해 뒤주 속에서 8일간 굶주리다가 죽음을 맞으면서 시작되었다. 어린 세손은 왕위 계승자가 되었지만 그 자리를 계속 위협받았다. 그녀는 안전을 위해 아들을 할아버지 영조 곁으로 보낸 후 외로운 삶을 살아야 했다. <출처:수원화성박물관>세자을 폐하여 서인으로 삼고, 안에다 엄히 가두다.

당쟁으로 희생되는 사도세자 – 임오화변(壬午禍變)

1762년, 나경언은 사도세자가 남몰래 궁을 빠져나가 평양에 다녀오고, 시전 상인의 돈을 빌려 쓰고 갚지 않는 등 비행을 저지른다고 영조에게 고해 바친다. 이 말을 들은 영조는 매우 분노하여 사도세자에게 스스로 죽도록 명을 내리고, 그가 거부하자 뒤주에 가두어 굶어 죽게 하였다. 이 사건을 ‘임오화변’이라 한다.

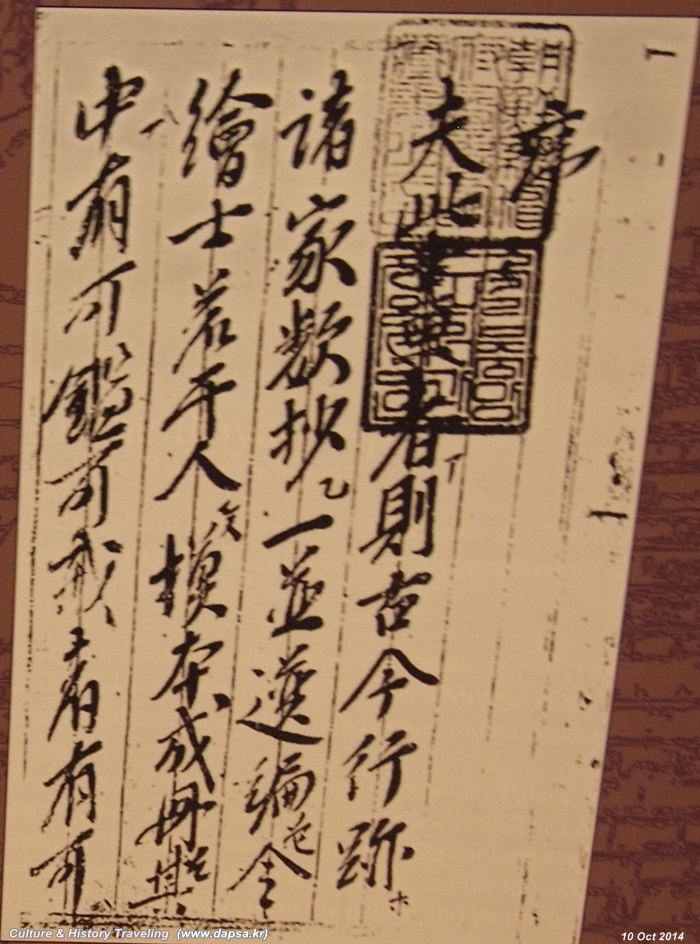

조선시대 화첩 ‘중국역사회모본’의 서문.

사도세자가 뒤주에 갇히기 나흘 전인 1762년 윤5월9일에 쓴 마지막 친필로 밝혀졌다.

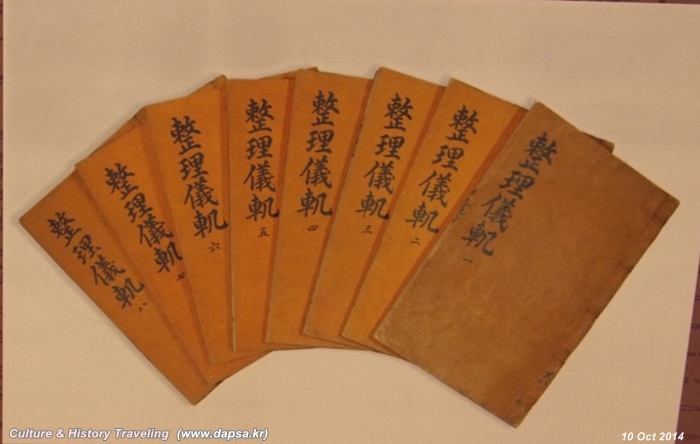

천년만의 경사 기록서 「원행을묘정리의궤(園行乙卯整理儀軌)」,

천년만의 경사 기록서 「원행을묘정리의궤(園行乙卯整理儀軌)」,

「원행을묘정리의궤」는 정조의 어머니인 혜경궁 홍씨가 회갑연을 열기 위해 떠난 8일간의 화성 행차에 관한 기록이다. 당대의 최고 화원들이 내용을 매우 생생하게 잘 기록하고 있어, 그 당시의 생활상을 잘 알 수 있다. 특히 새로 주조한 금속활자로 대량제작하여 대신들에게 나누어 줌으로써 정조의 군주상을 만천하에 과시하는 용도가 되기도 했다. <출처:수원화성박물관>

화성성묘전배도(향교에서 성묘 참배), 낙남헌방방도(낙남헌에서 과거 시험 합격자 시상)

서장대성조도(화성 서장대에서 군사 훈련), 봉수당진찬도(봉수당에서 혜경궁 회갑 진찬연)

낙남헌양로연도(낙남헌에서 노인들을 위한 양로연), 득중정어사도(득중정에서 새로운 화약무기 시연)

시흥환어행렬도(시흥행궁을 지나는 행렬), 노량주교도섭도(창덕궁으로 가기 위해 노량진의 배다리로 도강)

황룡기, 조선후기, 복제본,

국왕을 상징하고 행렬의 앞쪽 중앙에 위치하는 깃발. 이 기는 장교가 받쳐들고 4명의 군사가 끈을 잡아당겨 균형을 잡았다.

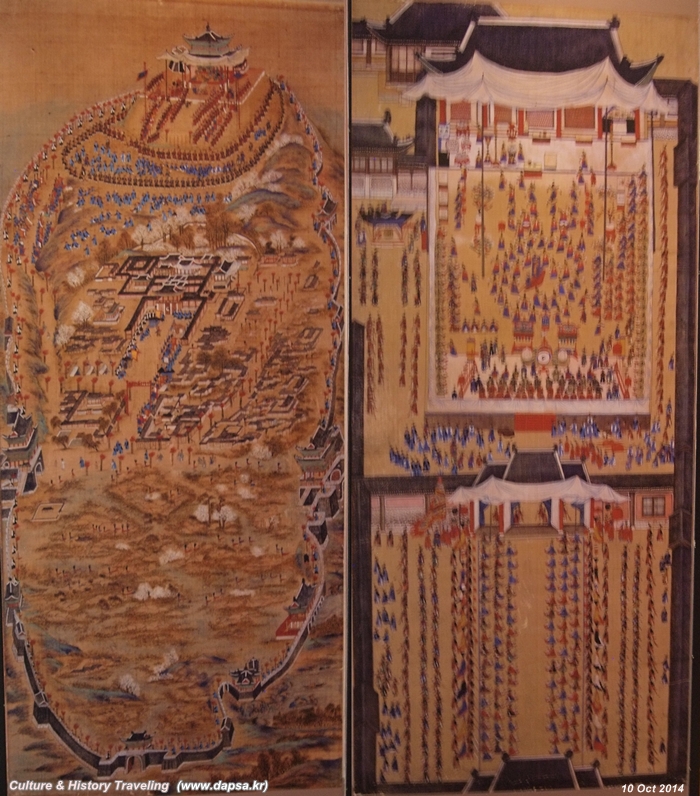

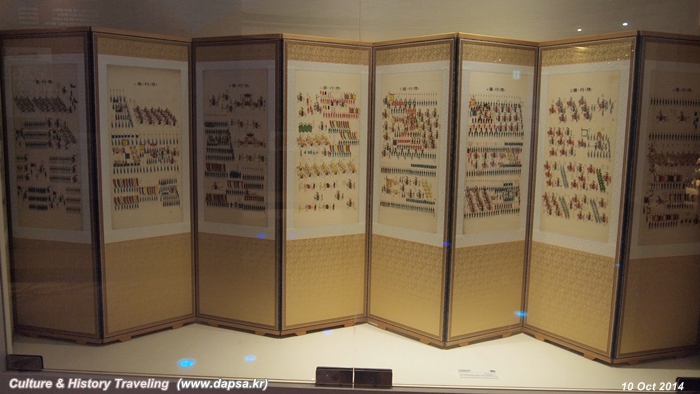

조선열성조능행도(朝鮮列聖朝陵行圖), 1926년,

조선열성조능행도(朝鮮列聖朝陵行圖), 1926년,

조선시대 역대 국왕의 능행차 모습을 그린 반차도로 김석태가 그린 것을 인쇄하였다. 정조시대 능행차도 1795년 화성행차를 제외하고는 이 그림과 같이 진행되었을 것으로 추측된다. <출처:수원화성박물관.

모든 배성을 두루 사랑하다.

화성에서의 나흘째 되는 날 어머니 회갑의 기쁨을 백성들과 함께 나누기 위해 행궁의 정문인 신풍루에서 사민(四民; 홀아비, 과부, 고아, 독자) 50명과 진민(賑民; 가난한 사람) 261명에게 쌀을 지급하였다. 이 곳 뿐만 아니라 산창, 사창, 해창에서도 나누어 지급하였다. 이리하여 사민 539명, 진민 4,813명에게 약368석의 쌀을 나누어 주었다. 이는 그 당시 화성 인구 약6만 중 10분의1 정도에게 나누어 준 셈이다. <출처:수원화성박물관>

화성행궁 아문인 신풍루 앞 마당에서 백성들에게 쌀을 나누어 주는 모습을 재현해 놓고 있다. 신풍루 문루에서 정조가 그 모습을 지켜보고 있었다.

화성행궁 아문인 신풍루 앞 마당에서 백성들에게 쌀을 나누어 주는 모습을 재현해 놓고 있다. 신풍루 문루에서 정조가 그 모습을 지켜보고 있었다.

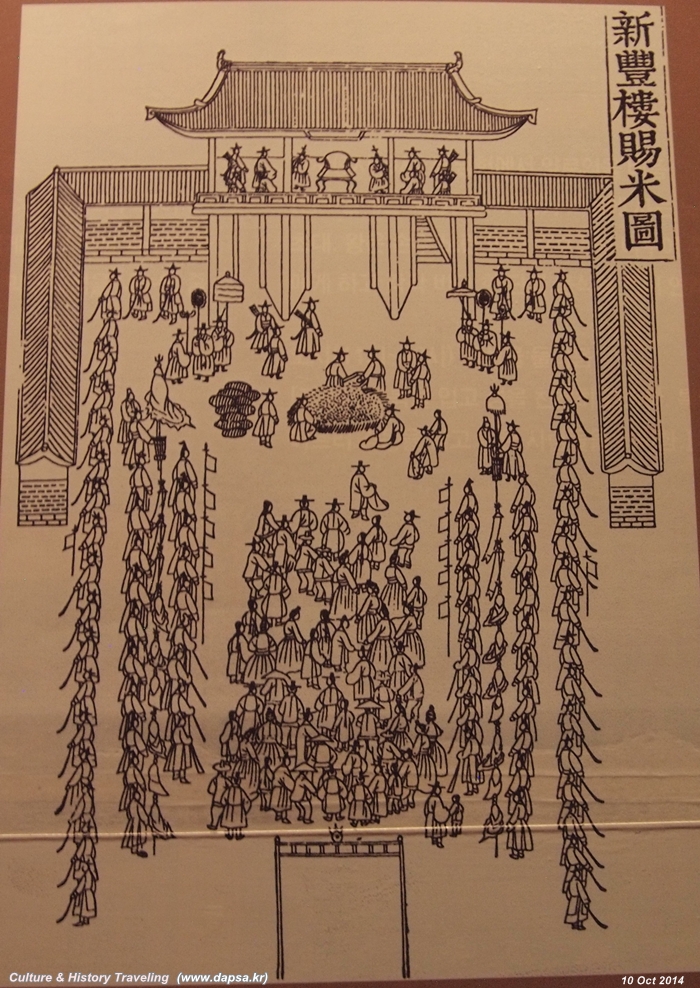

신풍루 사미도(新風樓賜米圖)

1795년 윤2월14일 화성 백성들을 위한 잔칫날이었다. 화성부에 사는 홀아비와 과부, 고가, 독자 등 539명과 가난한 백성 4천813명에게 쌀과 소금을 나눠 주고, 죽을 쑤어 나눠줬다. 쌀과 소금을 나눠 줄 대상자는 미리 선발해 뒀다. 나눠주는 지역은 4곳으로, 성곽 내외의 도시 지역은 화성행궁의 정문인 신풍루에서 왕이 친림한 가운데 진행됐다. 음식물이 분배되는 동안 정조는 신풍루에 올라가 이를 지켜봤고, 백성에게 주는 죽을 직접 맛보기도 했다. 주변 지역은 승지들을 산창(山倉)과 사창(社倉), 해창(海倉)으로 보내 왕을 대신해 나눠 주도록 했다. 이 행사를 통해 화성부 인구의 10분의1 정도가 혜택을 받았다. 나이와 남녀에 따라 차등을 뒀으며, 이떄 나눠 준 쌀이 모두 368석에 달했다. <출처:수원화성박물관>

신풍루사미도(新風樓賜米圖)

백성과 하나되다.

지팡이든 학발 노인들 앞뒤로 모여드니

해동의 낙남 연회 화기가 넘치누나

바라노니 노인들 백 세의 장수 누리시고

자궁께 만만년 장수 빌며 술 따르고 절해 주오.

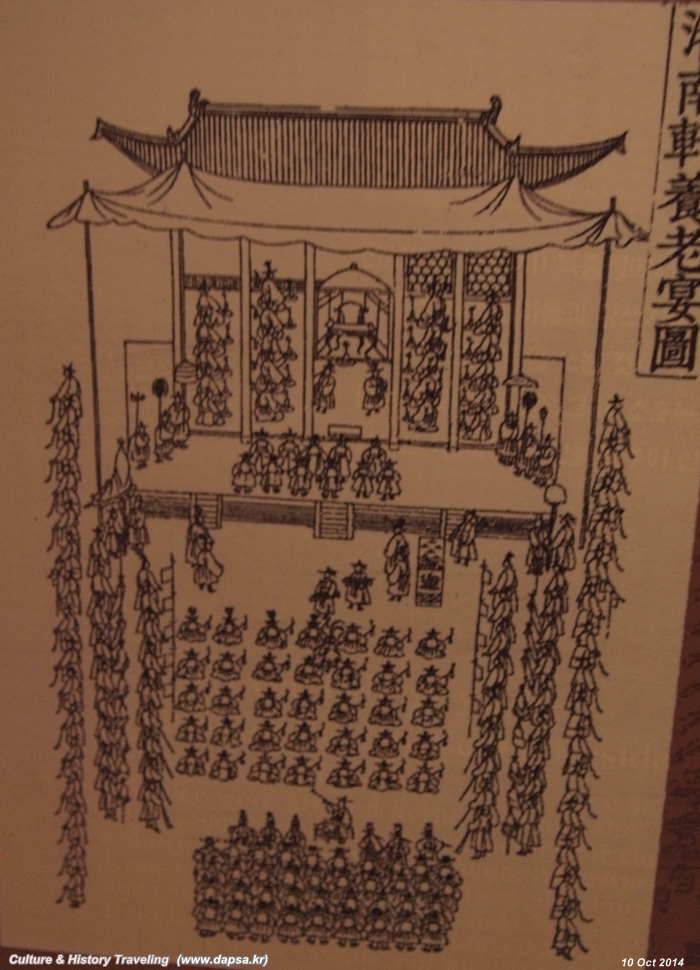

– 홍재전서 권6 시2, 정조가 노인들을 위한 잔치에서 읊은 시 –낙남헌 양로연도

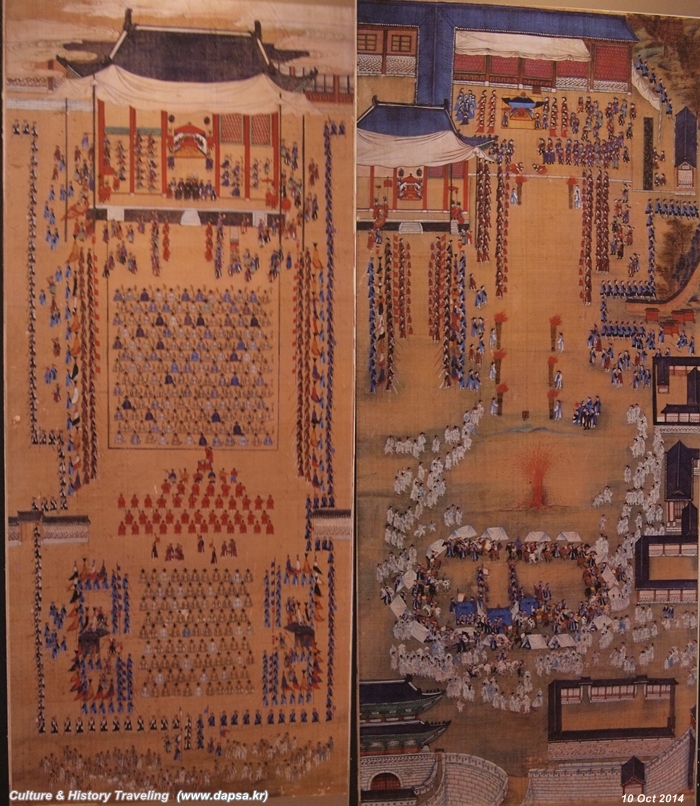

윤2월14일 오전, 정조가 낙남헌에서 영의정 홍낙성 등 원행을 수행한 노대신 15명과 수원부 노인 총384명에게 양로연을 베푸는 장면이다. 이 잔치에 초대받은 80세 이상의 사서인(士庶人) 노인은 무려 209명이나 되고, 99세 3명, 97세 1명 등 90세 이상 노인만도 17명이나 됐다. 정조는 어머님이 회갑을 맞이하는 기쁨을 화성 유수부 사람들과 함께 나누고자 했다. 더 나아가 자신이 펼치고 싶은 백성을 위한 정치가 화성을 중심으로 전국 방방곡곡에 퍼져나가기를 기대했다. <출처:수원화성박물관>

낙남헌양로연도(落南軒養老宴圖)

어머니의 만수무강을 빌다.

‘화성에서 진찬하는 날에 읊조리고 여러 신하에게 보여서 만년 축복의 정성을 부치는 바이다.’회갑잔치가 열리다.

1795년 윤2월13일, 화성행궁 봉수당에서 혜경궁의 회갑잔치가 열렸다. 정조와 신하들은 차례로 혜경궁에게 술잔을 올리며 회갑을 축하했다. 화려하고 성대한 잔치는 왕실의 권위와 위엄을 보여주기에 충분했다. <출처:수원화성박물관>

화성행궁 회갑연 모습(재현)

화성행궁 회갑연 모습(재현)

화성행궁 봉수당에서 열렸던 혜경궁 회갑연 모습을 재현한 것이다. 잔치를 주관하는 봉수당 정전에서 내려다 보는 모습이다.

봉수당 진찬연.

봉수당 진찬연.

정조, 무릎꿇고 어머니께 술잔을 올리다.

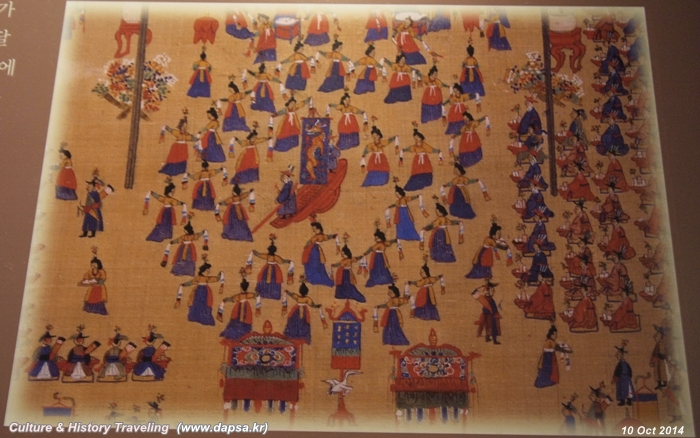

혜경궁 홍씨의 회갑잔치는 아들 정조가 술잔을 올리는 것으로 시작되었다. 궐에서 데려온 악공들이 음악을 연주하는 잔치에서 만인지상 정조대왕이 어머니 혜경궁 홍씨 앞에 무릎을 꿇고 술잔을 올렸다. 감동적인 모습이 펼쳐진 것이다. 보기 드문 장면을 지켜보던 백성과 신하들이 감격했다. <출처:수원화성박물관>천년만의 경사, 혜경궁 회갑잔치

아들 정조가 술잔을 올리는 것으로 시작된 회갑의 잔칫상은 각종 음식들로 풍성하게 차려졌고, 화려한 궁중 음악과 무용도 이어졌으며, 구경꾼들에게도 잔칫상이 차려졌다.아들 정조에게 휘건과 음식이 담긴 상, 그리고 상화가 전달되고 이어서 참석자들에게도 음식상과 꽃이 전달되었다. 이때부터 참가자들은 1작에서 7작까지 등급에 따라 혜경궁에게 술을 올렸다. 매번 술이 오를 때마다 음악과 춤이 달랐는데 진찬도의 중앙에 배가 놓여 있는 것으로 보아 마지막 7작이 진행되고 있음을 알 수 있다. 보통 선유락 정재로 불리는 이 춤은 신라때부터 내려오는 것으로 채색으로 꾸민 배를 가운데 놓고 여러 명의 기녀들이 닻줄을 감고 배를 끌으며 춤을 춘다. 정조 자신이 잔치가 마무리 될 떄 말했듯이 이 의식은 실로 천념만에 처음 있는 경사였다. <출처:수원화성박물관>크나큰 복록으로 새로운 명을 맞이하니

생황불고 퉁소 불어 청춘을 머물게 하리

땅은 관화에 부합해 삼축 소리 비등하고

해는 유홍절에 이르러 육순에 올랐도다.

내빈 외빈은 그대로 꽃 핀 숲의 모임이요.

동반 서반은 꽃보다 고운 사람들일세.

해마다 오늘같이 즐겁기만을 원하노니

장락당 안에는 술이 몇 순배나 돌았는고.

– 홍재전서 권6 시2 정조가 어머님 회갑을 기뻐하며 읊은 시 –

봉수당진찬연,

혜경궁 홍씨의 회갑을 축하하기 위해 화성행궁이 봉수당에서 정조와 혜경궁 홍씽가 진찬연을 즐기고 있다. 술잔이 올려질 때마다 춤과 음악으로 혜경궁의 장수와 건강을 기원하였다. 지금 연회에서는 우아하고 아름다운 선유락이 펼쳐지고 있다. <출처:수원화성박물관>

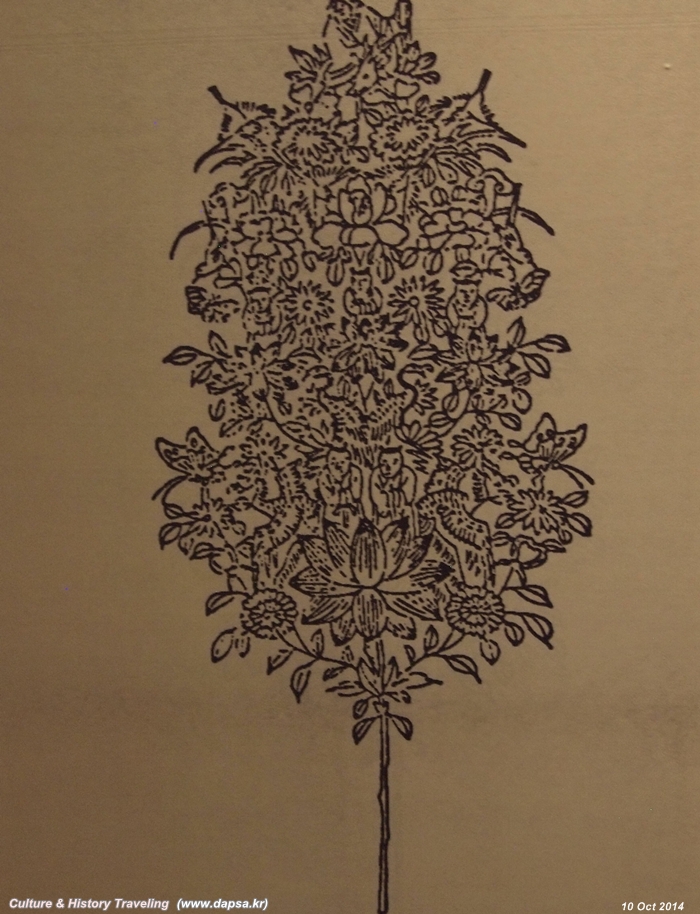

상화,

복숭아의 줄기와 꽃모양을 낸 것으로 사람의 지위에 따라 꽃히는 종류와 개수가 달랐다. 연회의 종류와 등급을 규정 짓는 상징물이다.

답글 남기기

댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.