1. 행복으로 가는길, 2. 도교의 신들, 3. 팔선이야기, 4. 신선세계를 꿈꾸다. 5. 신선이 되는 법, 6. 함께하는 도교

동천복지(洞天福地)는 중국 도교에서 신선이 산다는 명산을 말하며 불로불사(不老不死)의 낙원이었다. 그 중 곤륜산은 서왕모(西王母)가 산다는 곳으로 그곳에서 열리는 복숭아를 먹으면 불로장셍을 한다는 이야기가 전하며 곤륜산에서 서왕모가 신선들을 초대하여 베풀었다는 연회는 신선세계를 묘사하는 대표적인 그림이다. 발해동쪽에 있다고 전해지는 삼신산(三神山)은 곤륜산과 함께 신선이 사는 낙원으로 삼국시대 정원 연못에 조성한 인공섬, 백제 향로나 전돌등에 표현된 그림등으로 많이 접할 수 있다.. 조선시대 문인들은 명승지를 정자나 서원 등을 짓고 자연을 벗하며 신선이 사는 세계로 표현하기도 했다.

도교에서 신이나 신선들은 복을 비는 대상으로 인기가 많았다. 도교에서 인기가 많았던 여덟신선들을 팔선(八仙)이라 부르며 조선후기에는 팔선을 그린 그림들이 많이 그려졌다. 팔선은 종리권(鍾離權), 여동빈(呂洞賓), 이철괴(李鐵拐), 장과로(張果老), 한상자(韓湘子), 조국구(蓸國舅), 남채화(藍采和), 하선고(何仙姑) 등 8명의 신선을 말하며 대부분 역사상 실존했던 인물들로 신선이 되었다고 전해지는 전해진다. 그 중 종리권(鍾離權)은 팔선 중 우두머리로 여겨지며, 여동빈(呂洞賓)은 팔선 중에서 가장 인기 이씨는 신선으로 검법에 뛰어났다.

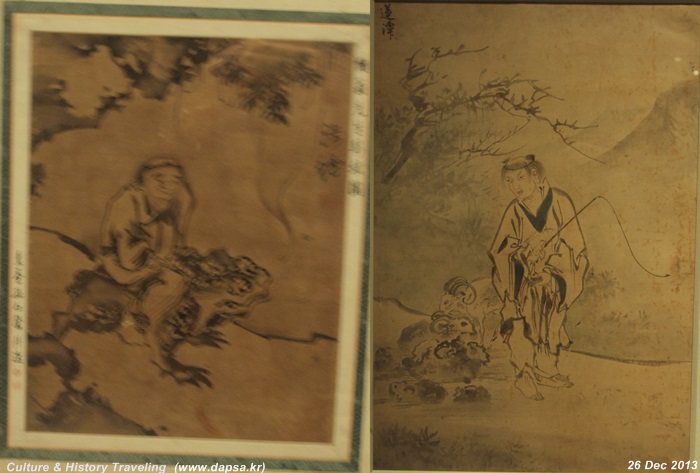

고사인물도, 전 김홍도

고사인물도, 전 김홍도

신선세계를 표현한 대표적인 고사인물도로 김홍도가 그렸다고 전해진다. 서왕모의 요지연(瑤池宴)에 참석하기 위해서 각자의 지물을 갖고 바다를 건넜다고 하는 ‘팔선과해 각현신통(八仙過海 各顯神通)’의 고사로부터 나온 도상이다. 중국에서는 팔선의 신통력을 대표하는 매우 유명한 고사였다.

맹수에서 절세 미녀가 된 서왕모

서왕모(西王母)는 곤륜산에 살고 있는 여신이다. 서왕모의 궁전에는 각종의 보석으로 치장된 건물이 늘어서 있고, 반도원(蟠桃園)에는 먹으면 불로장생 한다는 신비의 복숭아가 열려 있다. 주변에 요지(瑤池)라는 호수가 있어 때때로 신선들이 총 출동하는 연회를 베푼다. 서왕모는 한대 화상석과 『산해경(山海經)』에는 인간과 비슷하지만 표범의 꼬리와 호랑이의 이빨을 가지고 있으며, 길게 풀어헤친 머리에 비녀를 꽂은 기괴한 모습의 맹수로 동굴 속에 산다고 언급되어 있다. 하지만 시대가 흐름에 따라 점차 젊고 아리따운 미녀로 묘사되는데, 머리에는 금빛나는 장식을 하고 비단옷에 봉황을 수놓은 가죽신을 신는다. 손에는 원시천존에게 받은 부적을 들고 신선들을 맞이한다. 초기에 서왕모는 하늘의 재앙과 오형(五刑)을 주관했지만, 후대로 내려오면서 서왕모의 위상은 점차 높아져 불로불사를 가능하게 해 주는 최고의 여신으로 변화하게 된다. 주나라 목왕은 여덟 필의 명마가 끄는 마차를 타고 요지에서 연회를 베풀고 있는 서왕모를 찾아갔다. 이 장면은 ‘요지연도’라 하여 조선시대에 많이 그려지고 있다. 목왕은 다시 가고자 하였으나 다시는 천계를 방문하지 못했다고 한다. 또한 한의 무제도 서왕모를 만나 불사에 관해 물었다는 기록이 전한다. <출처:중앙박물관>

요지연도(瑤池宴圖), 조선,

요지연도(瑤池宴圖), 조선,

서왕모가 사는 곤륜산 연회에 초대된 신선들을 그린 대표적인 장면이다. 주나라 목왕이 꿈에 보았다는 일화에서 유래하였다.

요지연도는 중국 주나라의 목왕이 서왕모가 사는 곤륜산 요지(瑤池)에서 열리는 연회장에 초대 받은 장면을 그린 그림이다. 서왕모가 살고 있는 곤륜산에는 삼천 년 만에 열매가 열린다는 반도(蟠桃), 연회에 초대받은 여러 신선들, 마당에 춤추는 학 등이 모두 장수를 상징하는 것이다. <출처:중앙박물관>

군선경술도(群仙競術圖), 조선 17세기,

복을 바라다

늙지도 죽지도 않는 도교의 신이나 신선들은 사람들이 복을 비는 대상으로 인기가 있었다. 우리나라에서는 가장 인기 있는 여덟 신선들을 그린 그림과, 최고의 여성 신선인 서왕모의 연회를 그린 그림, 그리고 장수를 축원하는 그림 등이 조선후기에 인기가 많았다. 또한 사람의 수명을 관장하는 수노인(壽老人), 장수를 상징하는 동방삭(東方朔), 학문의 신인 문창제군(文昌帝君), 재물의 신인 관성제군(關聖帝君) 등이 신선 그림의 소재로 애용되었다. 한편, 서왕모의 반도(蟠桃)에서 유래한 복숭아, 신선초라 불리는 영지(靈芝), 그리고 사슴.학.거북을 비롯한 십장생(十長生) 등은 장수와 복록(福祿)을 상징하는 의미로 각종 길상화(吉祥畵)나 공예품의 문양으로 많이 사용되었다. 특히 십장생은 베갯모, 수젓집, 열쇠패, 담배합, 필통, 화로 같은 일상 용품에 폭넓게 애용되었다. 사람들은 복을 구하는 것 못지 않게 재액(災厄)과 잡귀를 물리치는 것도 중요시하였다. 잡귀를 물리치는 도교의 신인 종규(鍾馗)는 세화(歲畵)로 그려졌고, 삼시충(三尸蟲)이 경신일(庚申日)마다 상제에게 사람의 잘못을 고하여 수명이 깎이는 것을 막기 위해 경신일에는 잠을 자지 않고 밤을 새우는 풍습도 도교에서 유래한 것이다. <출처:중앙박물관>

팔선(八仙)

신선 중 가장 인기 있는 종리권(鍾離權), 여동빈(呂洞賓), 이철괴(李鐵拐), 장과로(張果老), 한상자(韓湘子), 조국구(蓸國舅), 남채화(藍采和), 하선고(何仙姑) 등 8명의 신선을 팔선이라고 한다. 이들은 주로 군선도(群仙圖)라 하여 여신 서왕모가 복숭아를 나눠 주던 연회(宴會) 장면과 여기에 참석하기 위해 바다를 건너는 군선을 그린 요지연도(瑤池宴圖), 또 요지연도 중 여러 신선이 바다를 건너는 장면만 분리해서 그린 해상군선도(海上群仙圖) 등으로 그려졌다.

천년 된 반도에다 사수의 영지는 무성히 잘 익어 뜨락에 늘어섰네.

밝은 별빛 옥녀들은 아래에 늘어섰고 뜬 해와 솟는 달이 그 가운데 지나가네.

구름 창 수놓은 문 어둠을 젖히니 신선들 낯빛이 복사꽃인 양 환하구나.

무지개 옷을 입고 무지개 빛 허리 차고 신선 수레 몰려들어 서로 모여 기뻐하네.

– 조찬한(1572~1631) 「몽선요(夢仙謠)」-도교에서는 수련의 결과로 상자(上者)는 허공에 올라가 우주에 소요하는 천선(天仙)이 되고 중자(中者)는 36동천(洞天)과 72복지(福地)에서 사는 지선(地仙)이 되며, 하자(下者)는 혼백(魂魄)이 육체로부터 분리되어 시선(尸仙), 인선(人仙)이 된다고 말한다. <출처:중앙박물관>

신선들, 국보, 김홍도(1745~1806),

신선들, 국보, 김홍도(1745~1806),

조선시대를 대표하는 화가 김홍도가 그린 대표적인 도석인물화이다. 배경없이 인물들을 나열하고 있는데, 감정이 살아 있는 듯한 인물묘사 등 그의 풍속화에서 볼 수 있는 특징들이 잘 나타나 있다. 원래 있는 그림을 따라서 그렸으나 김홍도만의 독특한 인물묘사가 돋보이는 작품이다.

조선 1776년, 맨 앞에 하선고(何仙姑)와 영지버섯을 단 남채화(藍采和), 당나귀를 거꾸로 타고 책을 보는 장과로, 딱딱이 모양 판을 치고 있는 조국구, 대다무 통을 든 한상자(韓湘子), 외뿔소를 타고 『도덕경(道德經)』을 든 노자, 천도복숭아를 든 동방삭(東方朔), 종이를 들고 걸어 다니면서도 글을 문창(文昌), 머리를 깎은 종리권, 머리에 두건을 두른 여동빈, 호리병을 든 이철괴 등이 보인다. <출처:중앙박물관>

신선들 중 당나귀를 거꾸로 타고 책을 보는 장과로, 딱딱이 모양 판을 치고 있는 조국구, 대다무 통을 든 한상자(韓湘子).

신선들 중 당나귀를 거꾸로 타고 책을 보는 장과로, 딱딱이 모양 판을 치고 있는 조국구, 대다무 통을 든 한상자(韓湘子).

신선들 중 하선고(何仙姑)와 영지버섯을 단 남채화(藍采和),

신선 이철괴,신선 장과로,

이철괴(李鐵拐), 이재관(1783~1837년), 이철괴는 어려서 도를 깨우쳤으며 혼이 몸에서 빠져 나와 돌아다닐 수 있는 능력을 지녔다. 어느날 몸에서 빠져나와 7일간 돌아다니다 와 보니 제자가 장례를 치룬 뒤라 돌아갈 곳이 없게 되자 거지의 몸에 들어가게 된다. 한 쪽 다리를 절고 손에는 쇠지방이를 들고 있다. 신선 장과로(張果老), 전 유한지(1760~1834), 장과(張果)라고도 한다. 항주(恒州) 중조산(中條山)에서 오랫동안 은거하며 스스로 천여 세가 되었다고 말했다. 흰 나귀를 타고 다닌다. 쉴 때는 종이처럼 접었다가 다시 탈 때 물을 뿌려 나귀로 만들어 타고 다녔다. <출처:중앙박물관>

신선 종리권, 신선 여동빈,

신선 종리권, 신선 여동빈,

신선 종리권(鍾離權), 조선, 팔선(八仙)의 우두머리다. 나면서부터 용모가 기이해 체격이 매우 크고 풍채가 당당하며 쌍상투를 틀고 옷을 풀어헤친 채 배를 내밀며 파초선을 쥐고 다녔다. 신선 여동빈(呂洞賓), 윤덕회(1685~1766), 여동빈은 팔선 중에서도 가장 인기 있는 신선이며 검법에 뛰어나 검과 함께 묘사된다. <출처:중앙박물관>

신선 유해섬과 신선 황초평

신선 유해섬과 신선 황초평

신선 유해섬(劉海蟾), 조선, 오대(五代) 때의 실존 인물로 종남산(終南山)에서 수도하여 신선이 되었다고 전해진다. 호를 해섬자라 하고 전국 각지를 방랑하다가 신선이 되었다는 전설적 인물이다. 보통 두꺼비와 짝을 이루어 나타난다. 신선 황초평(黃初平), 양을 치던 도사(道士). 양이 밤에는 모두 돌로 화했다고 함. 또는 돌을 꾸짖어 양을 만들었다고도 함. <출처:중앙박물관>

신선 여동빈,김득신(1754~1822),

여동빈은 어려서부터 총명해 두 차례나 과거시험에 낙방한 후 종리권을 만나 시험에 통과하였고 종남산에 들어가 죽지 않는 비결과 검술을 전수 받았다. 여동빈은 백살이 넘었는데도 늙지 않고 펄덕이는 옷자락에 화양건을 즐겨 쓰고, 보검을 메고 다닌다. 보검으로 사람들을 위험에서 구해주기도 하고, 가난한 사람들을 도와준다. 다양한 변신술로 갑자기 사라졌다 나타나기도 한다. <출처:중앙박물관>

신선들, 세선인

신선들, 전 김홍도, 청오자(靑烏子), 등에 황정경을 메고 붉은 영지를 들고 있으며 허리에 호리병을 차고 있으니, 묻지 않아도 청오자임을 알 수 있겠다. 골골사의 빠른 필치와 구법이 속세를 활발히 벗어났으니 청오술이 능히 대적할 수 있겠는가? 세 선인(仙人), 여동빈은 종리권에게 배우고 종리권은 호리병을 뒤집어 금단을 쏟고 있는 사람에게 배웠다. 때 마침 맑은 달이 곁에 있다가 그 사정을 아는구나. <출처:중앙박물관>

신선 조국구, 신선 황초평

조국구(蓸國舅), 조국구는 왕족으로 송나라 인종 조태후의 동생이며, 매우 모범적인 사람이어서 방탕한 생활을 하는 조태후에게 충고하였다. 그러나 그의 말을 듣지 않자 집안의 재물을 다 털어서 가난한 사람에게 나눠주고 홀로 깊은 산 속에 은거해 수행에만 힘쓰자 종리권과 여동빈이 찾아와 그를 신선으로 인정했다. 관복에 홀을 든 모습으로 표현된다. 신선 황초평(黃初平), 초평이 돌을 보고 소리를 질렀더니 양이 되었다고 하니 조화수를 다한 것이다. 사능(士能)이 필묵으로 초평의 조화수를 홀리게 하니 거의 초평보다 한 수 위라 할만하다. <출처:중앙박물관>

신선세계의 복숭아,

신선세계의 복숭아,

뒷면의 해반도도는 도교의 전설 속에서 신선이 먹는다는 복숭아인 해과(海果)를 그린 것이다. 복숭아가 열린 이곳은 장수의 주재자이자 수명의 신선인 서왕모가 거처한다는 바다 위의 곤륜산, 즉 상상의 선계(仙界)이다. <출처:고궁박물관>

신선세계의 복숭아, 조선,

서왕모가 사는 곤륜산에서 자라는 복숭아를 묘사한 그림이다.

앞 두 그림의 크기가 같은 이 해빈도도(海蠙桃圖)는 궁궐안을 장식한 한 쌍의 장자(障子)보인다. 벽과 천장에 문틀을 고정시킨 다음 문지방을 필요에 따리 끼우고 장지문을 달면 공간을 구획할 수 있는 칸막이 형식을 말한다. 그림의 구성이나 장식 및 형식으로 볼 때 19세기 중반경에 제작된 것으로 보인다. <출처:중앙박물관>

삶고 죽음 부질없음을 슬퍼하면서, 티끌세상 벗어나 먼 길 떠났네. 상계의 선부(仙府)까지 올라가서는 하토(下土)의 풀더미를 굽어보았지. 요지(瑤池)를 지나서는 돌아옴도 잊었는데 왕모가 날 이글고 길을 인도하였네. 한 알의 신령한 복숭아를 주는데, 그 향기 너무나 짙었다고 가만히 받아서 씹어 삼키니, 문득 이 몸 진인(眞人)으로 되돌아가서 어지러이 두둥실 날아올라선 아득한 동해바다 넘놀았다네. – 심의(1475~) 「반도부(蟠桃賦)」 –

바다 위의 신선들, 전 김홍도,

바다 위의 신선들, 전 김홍도,

서왕모의 요지연에 참석하기 위해서 각자의 지물을 가지고 바다를 건넜다고 하는 ‘팔선과해 각현신통’이 고사로부터 나온 도상이다. 중국에서는 팔선의 신통력을 대표하는 매우 유명한 고사였으며 원대 영락궁 벽화를 비롯하여 인기를 누렸던 화제이다. <출처:중앙박물관>

일월오봉도.조선,

일월오봉도.조선,

곡병(曲屛) 형식으로 된 이 그림은 하늘의 동쪽에는 붉은 해가, 서쪽에는 하얀 달이 묘사되었다. 일월오봉도에 나타난 하늘과 땅, 물, 해, 달, 산, 나무 등은 오행(五行)으로부터 나온 팔괘(八卦)를 형상화한 것이다. <출처:고궁박물관>

신선의 세계.동천복지(洞天福地 )

도교에서 신선들이 사는 곳은 불로불사(不老不死)의 낙원이었다. 곤륜산(崑崙山)은 도교 최고의 여성 신선 서왕모가 산다는 곳으로, 그곳 서왕모의 과수원에 3천 년마다 열린다는 복숭아를 먹으면 불로장생한다는 이야기가 전한다. 우리나라에서는 1세기 낙랑 무덤과 5세기 무렵의 고구려 무덤 벽화 등에 서왕모가 보이며, 조선 후기에는 곤륜산에서 서왕모가 베풀었다는 연회를 묘사한 회화들이 많이 그려졌다. 『사기』등의 기록에는, 발해 동쪽에 방장산, 영주산, 봉래산 등 삼신산(三神山)이 있는데, 이곳에는 불사약이 있고 신선들은 하늘을 날아다닌다고 적혀 있다. 우리나라에서도 백제나 통일신라의 왕실 원지(園池)에 삼신산을 조성했고, 백제의 왕실 향로나 전돌 등 공예품에 신산을 표현하기도 하였다. 이들 신선세계는 어떤 재앙도 도달하지 못하는 별천지였다. 그래서 사람들은 원림(園林)이나 별서(別墅)를 지어 현실 속에 신선세계를 구현하려 하였다. 조선시대 문인들처럼 시나 기행문 등에서 심산유곡의 명승지를 신선세계로 표현하는 일도 많았다. <출처:중앙박물관>만고강산 유람할 제 삼신산이 어디메뇨.

일봉래(一蓬萊), 이방장(二方丈), 삼영주(三瀛州) 죽장집고 풍월 실어 봉래산 구경갈 제

경포 동령(東嶺)의 명월(明月)을 구경하고 청간정(淸澗亭) 낙산사와 총석정을 구경하고

단발령을 얼른 넘어 봉래산을 올라서니 천봉만학(千峯萬壑) 부용(芙蓉)들은 하늘 위에 솟아 있고 백절폭포(百折瀑布) 급한 물은 은하수로 기울인 듯

잠든 구름 깨우려고 맑은 안개 잠겼으니 선경(仙境) 일시가 분명하고나.

때마침 모춘(暮春0이라 붉은 꽃 푸른 잎과 나는 나비 우는 새는 춘광춘색을 자랑한다.

봉래산 좋은 경치 지척에 두고 못 본 지가 몇날인가. <출처:중앙박물관>

답글 남기기

댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.