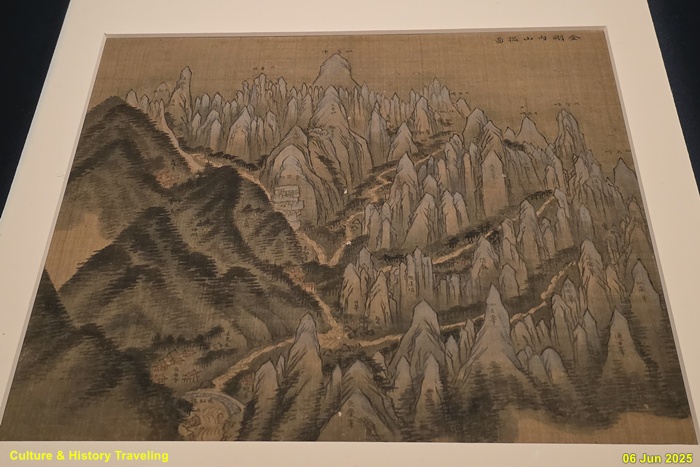

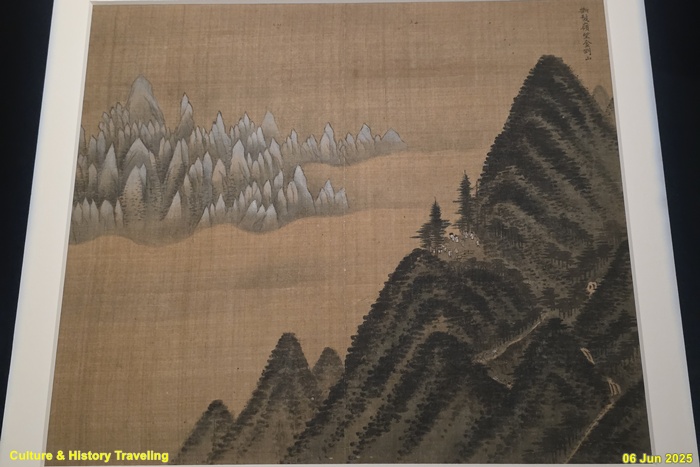

국립중앙박물관에서 소장하고 있는 <정선 필 풍악도첩>(보물)이다. 정선이 36세 때 직접 금강산을 여행하면서 보고 느낀 경관을 바탕으로 제작한 진경산수화이다. 정선의 작품 중에서도 가장 이른 시기인 1711년에 그렸다. 내금강, 외금강, 해금강의 주요 명승을 담고 있으며 금강산의 형세와 특징에 따라 대각선과 원형구도를 적절하게 사용하고, 미점과 피마준, 수직준 등을 다양하게 구사하고 있다. 진경산수화를 완성한 정선의 초기 작품 경향을 살펴볼 수 있다. 철원 피금정에서 동해안 시중대까지 여행일정에 따라 주요 장면을 그렸다.

피금정披襟亭은 금강산 유람길 초입 철원 남대천 강변에 자리한 작은 정자이다. 관동팔경 유람이 사실상 시작되는 곳이라 할 수 있다.

금강산 단발령斷髮嶺은 금강산 유람길의 관문이자 상징적인 고개로, 유람객들이 금강산 내금강으로 들어가기 전 반드시 넘어야 하는 고개이다. 이 고개를 넘으면 곧 장안사, 만폭동, 정양사, 구룡연 등 금강산의 중심 명승지들이 이어진다.

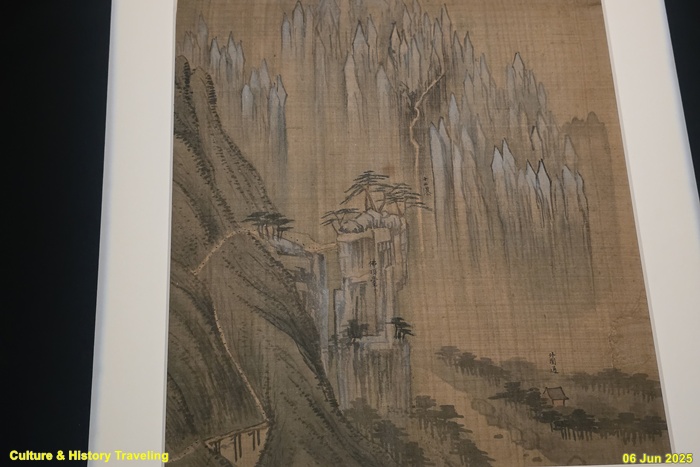

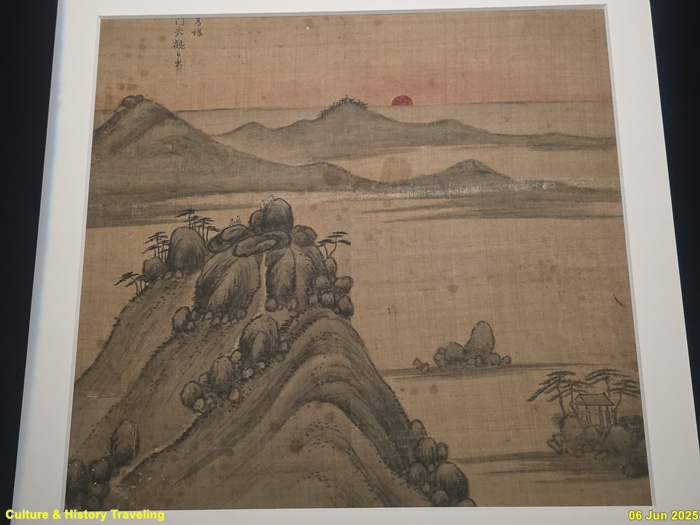

단발령망금강산(斷髮嶺望金剛山)

단발령에서 금강산의 장관을 바라보는 정선 일행이 보입니다. 36세 때 처음 금강산을 여행한 정선은 기대감과 설렘을 갖고 구불구불한 길을 따라 단발령으로 올라갔습니다. 금강산은 중국인들까지 ‘고려국에 나서 금강산을 한번 보았으면’ 할 정도로 유명한 산이었습니다. 정선은 화면을 대담하게 사선으로 나누어 앞쪽에 단발령을 자세히 그리고 멀리 금강산을 표현했습니다. 중요한 부분을 과장하고 중간은 구름과 안개로 덮어 생략하여 금강산을 바라본 첫 느낌을 강렬하게 담아냈습니다. (안내문, 중앙박물관특별전, 2019년)

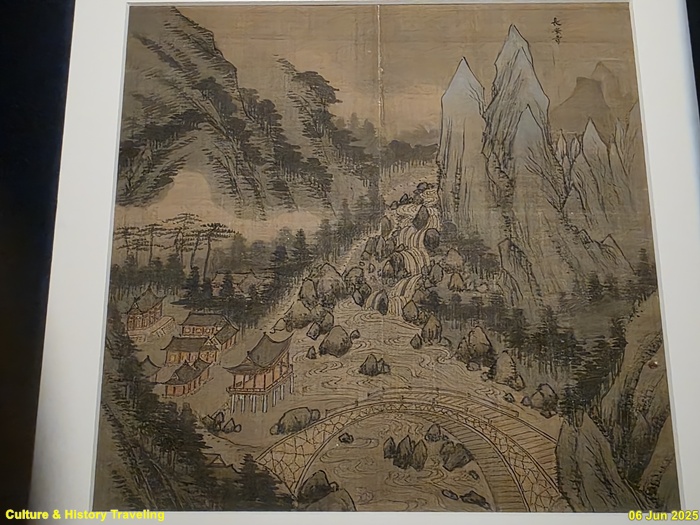

장안사長安寺는 내금강 지역에 위치한 유서 깊은 사찰로, 금강산 유람의 시작점이자 중심지 역할을 했던 사찰이다. 고려와 조선 시대를 통틀어 수많은 승려, 문인, 유람객들의 발길이 이어졌던 곳으로 겸재 정선을 비롯한 여러 화가들의 진경산수화에 자주 등장한다. 단말령 아래 내금강에 위치하고 있다.

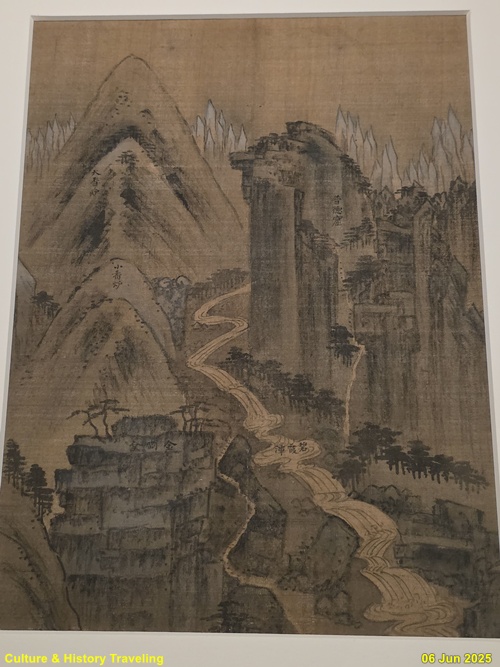

보덕굴普德窟은 내금강 지역에 위치한 작은 석굴 사찰로, 신비롭고 신령스러운 장소로 여겨졌던 곳이다. 금강산 유람 중에서도 내면의 수양과 관련된 장소로 언급된다.

불정대佛頂臺는 금강산의 내·외금강 경계에 위치한 ‘불정대 일대’를 생생하게 묘사하고 있다. 금강산 외금강 일대에 있으며, 십이폭포와 연계된 높은 수직 절벽 위에 자리해 있다. 전망대에 올라서면 폭포가 열두 차례 구불구불 흘러내리는 독특한 풍경을 볼 수 있다.

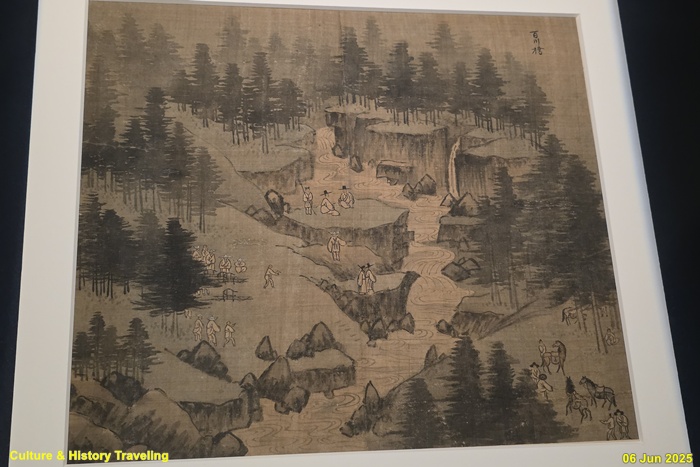

백천교百川橋는 금강산 내금강 지역의 대표적인 명승지인 만폭동萬瀑洞 인근에 위치한 돌다리이다. 백천교는 수많은 계곡물과 폭포물이 모이는 지점에 놓인 다리라는 뜻이다.

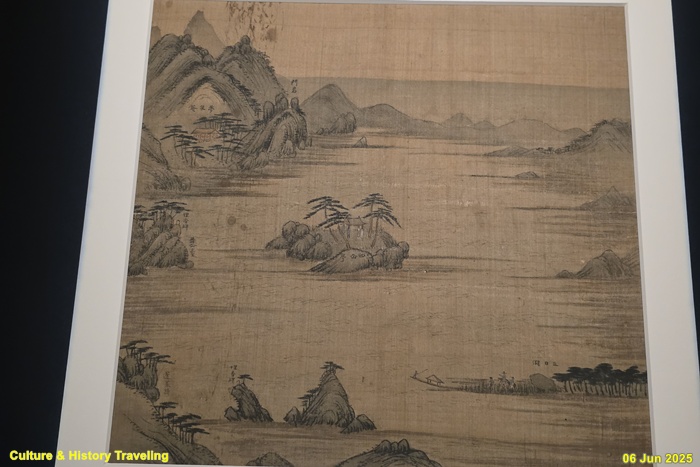

해산정海山亭은 금강산 내에서도 구룡연九龍淵 인근의 아름다운 경관을 조망할 수 있는 정자로, 자연의 웅장함과 고요함을 감상하는 명승지이다.

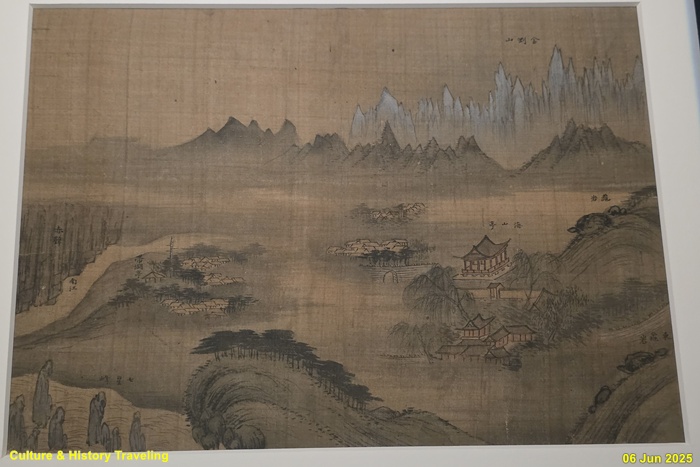

삼일호三日湖는 해금강海金剛 지역에 위치한 담수호수로, 수려한 자연경관으로 인해 조선 시대부터 널리 알려진 명승지이다. 삼일호는 크지 않지만, 사방이 기암괴석과 바위산으로 둘러싸여 있어 자연 정원처럼 아늑한 느낌을 준다.

문암門巖은 금강산 내에서 문 모양의 기암으로 유명한 자연 바위 경관이다. 두 개의 거대한 바위가 마치 문처럼 서 있거나, 바위에 커다란 구멍이 나 천연의 문을 형성한 모습을 말한다.

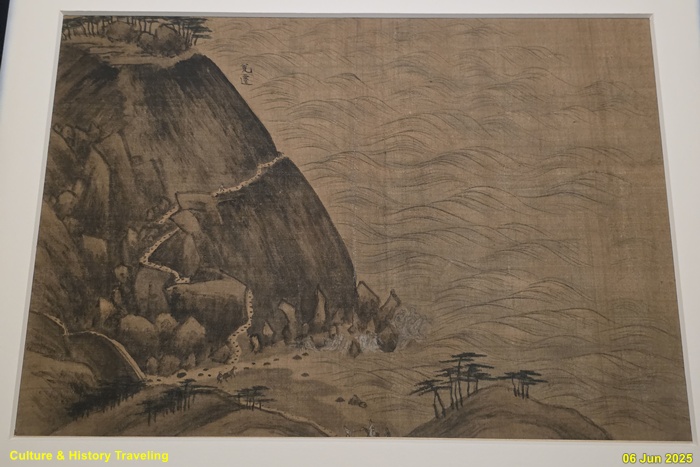

옹천甕遷은 외금강의 끝자락, 해금강으로 이어지는 강원도 고성군 남애리(구 통천군)의 해안가에 위치한 험준한 벼랑길이다.

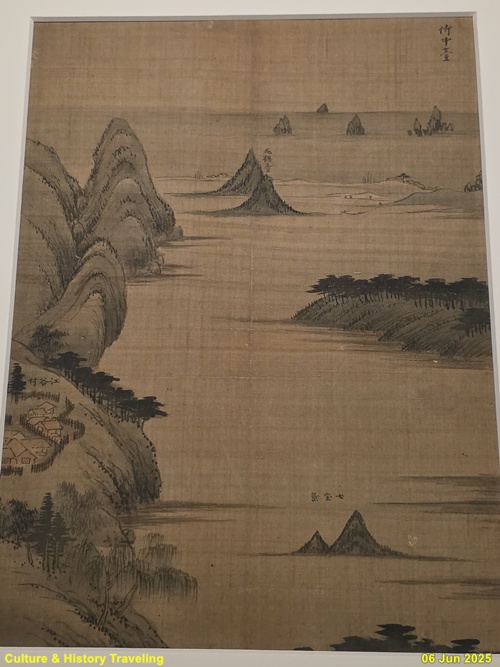

총석정叢石亭은 통천군 해안, 즉 해금강 북쪽에 위치한 절경지로, 관동팔경 중 으뜸으로 꼽히는 곳이다. 해안 절벽에 발달한 현무암 주상절리로 바다 위로 6각·8각의 돌기둥들이 치솟은 독특한 경관을 보여준다.

시중대侍中臺는 강원도 통천군에 위치한 정자이다. 금강산과 원산의 중간 지점에 위치하며, 동해안의 석호인 시중호侍中湖 동남쪽 언덕에 자리 잡고 있다.

겸재 정신이 절친한 벗 이병연(李秉淵, 1671~1751)이 강원도 김화현감(金化縣監)을 지낼 때, 백석 신태동(辛泰東, 1659~1729)과 함께 금강산을 유람하며 남긴 화첩이다. 현재 남아 있는 정선의 기년작 중 가장 이른 시기의 작품으로 그의 나이 36세 때 완성하였다. 총 14면의 화첩에는 금강산의 명승지를 그린 13면의 그림과 제작내력을 적은 발문 1면이 수록되었다. 각 장면에는 금강산 곳곳의 지명을 적었고, 산의 형세와 특징에 따라 다양한 준법과 구도를 사용하여 꼼꼼히 묘사하였다. 정선의 초기의 산수화풍을 이해할 수 있는 중요한 작품이라 하겠다. (안내문, 중앙박물관, 2015년)

<출처>

- “보물 정선 필 풍악도첩”, 국가문화유산포털, 문화재청, 2025년

- “정선 필 풍악도첩”, 위키백과, 2025년